中国の水産物輸入停止の影響 対中輸出をしている食品分野は733社、影響懸念

イチオシスト

イチオシスト

福島第一原子力発電所にたまる処理水の海洋放出で、中国が日本産水産物の輸入を全面停止したのが2023年。今年6月にようやく日本からの水産物の輸入再開を決め、発送が始まったばかりだったが、台湾有事を巡る高市政権の国会答弁をめぐり、中国政府が日本産の水産品について事実上の全面輸入停止したことが判明した。帝国データバンク(東京)の調査では、食品分野の733社が対中輸出をしており、影響が広がりそうだ。

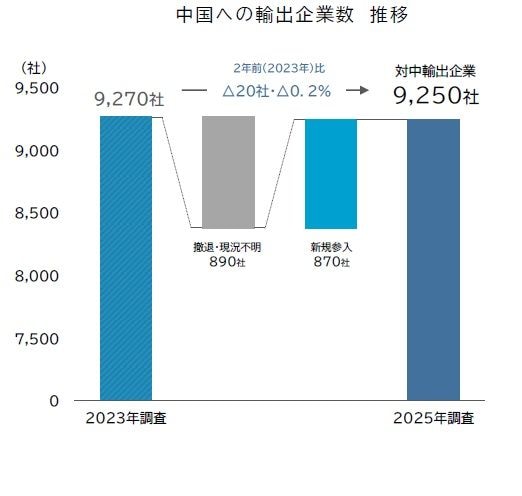

同社の信用調査報告書ファイル「CCR」(200万社収録)など自社データベースから分析可能な企業を対象に、中国国内の企業(現地法人など)と取引を直接・間接的に行う企業について調査・分析を行った結果。10月時点で対中輸出企業は9250社。うち水産関連企業は172社。

中国への輸出企業を関連産業別にみると、最も多いのは自動車や家電など電化製品、製造機械など「機械・設備」(3498社)で、全体の約4割を占めた。中国の最終組み立て工場へ向けた部品供給のほか、電子部品や半導体関連素材、工作機械などの完成品輸出・販売などが多かった。次いで、漁業や農業など一次産業から、食品加工・販売までを含めた「食品分野」が733社。取り扱い品目は、和牛や日本酒、菓子、健康食品など多岐にわたるほか、食品分野のうち水産加工や販売など水産品の取り扱いが本業に当たる企業が172社を占めている。

また、自社の販売額のうち中国向け販売(輸出)が占める割合は、全産業平均(対象:約2000社)で1社あたり平均43.8%に上っている。もっとも、ここ2年間で企業の取り組みも大きく変化。輸出企業側でも政治面を中心に経営環境が大きく一変する“チャイナリスク”の認識が改めて広まり、中国以外の取引市場を開拓するなど「中国依存」を減らすリスク分散の取り組みも進んできたという。今回の再禁輸措置についても比較的冷静な対応を行う企業が多いとみられ、2023年当時のような「ショック」までは至らない可能性もあると分析されている。

記事提供元:オーヴォ(OvO)

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。