サントリー金麦「ビール化」の勝算とは? "ナンバーワン発泡酒"の異例すぎる戦略は奏功するのか!?

イチオシスト

イチオシスト

ビールに昇格する金麦

来年10月、酒税法が改正され、発泡酒の税率が上がる一方で、ビールの税率が安くなる! これを受け、各ビールメーカーは戦略を再構築中。そんな中、いち早く奇策を発表したのがサントリー。発泡酒「金麦」をビールに"昇格"するというのだ。前例のないこの戦略、果たしてうまくいくのか?

* * *

【価格は発泡酒、味はビール】

サントリーは9月29日、発泡酒「金麦」を来年10月からビールとしてリニューアルすると発表した。

スーパーやコンビニの店頭に並んでいるビール類は、厳密にはビールや発泡酒に細分化されていて、その違いのひとつは麦芽の使用比率にある。酒税法上では麦芽の比率が50%以上のものをビールとするのに対し、発泡酒は50%未満と定められているのだ。

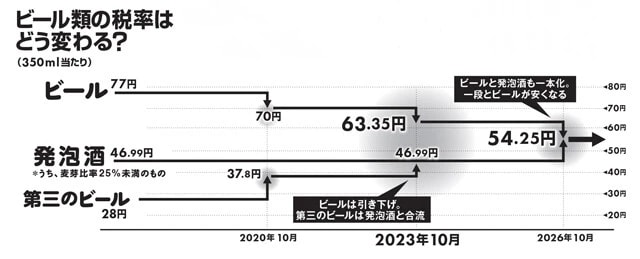

消費者にとって重要なのは、それぞれにかけられる酒税が異なることである。現行ルールでは、ビールは350ミリリットル当たり63.35円、発泡酒は46.99円が課税されていて、メーカー側はより安価にビール党を満足させるために、発泡酒の商品開発を続けてきた。

ところが、来年10月には酒税法改正でこの垣根が取り払われ、税率もすべて一本化されることが決まっている。商品としての発泡酒が消滅するわけではないが、少なくとも税制上の区別はなくなるのだ。

2023年の改正で、「第三のビール」は税制上消滅していた。26年の改正で発泡酒とビールの区別もなくなる

金麦のリニューアルはこの流れを受けてのもの。ビアジャーナリストの野田幾子氏は次のように語る。

「来年の酒税法改正で、すべてのビールの税率は350ミリリットル当たり54.25円で統一されることになります。ビールを愛する者として言えば、これは歓迎すべきこと。

というのも、そもそもビールの税率は非常に高く、アルコール1%当たりの税率を比較してみると、日本酒やウイスキーと比べて4倍以上も高く設定されているのが現状だからです」

野田氏によれば、ビールへの課税がスタートした1901年当時は、娯楽施設などでの提供を前提とする「贅沢品」に位置づけられていた。それが一般家庭の食卓に取り入れられるようになってからも高い税率のまま据え置かれており、「大きな違和感がある」と言う。

高い税率に対抗する企業努力の結果として、発泡酒のほか「新ジャンル(第三のビール)」といった、ビールの枠に収まらない新たなカテゴリーが次々に開発された。まさにこのニーズにハマった金麦は2007年からの累計販売本数が170億本を超え、不動の地位を築いてきた。

発泡酒がビールに〝格上げ〟されるというのは前例のないこと。ただ、麦芽比率を高めてビールとなっても価格は据え置かれるそうなので、金麦が低価格帯ビールの覇権を握る期待は大きい。

そもそも麦芽比率が変わると味にどのような影響を及ぼすのか?

「麦芽由来の甘みを表現しやすかったり、よりインパクトのあるボディ(味わいの濃淡)に仕上がったり、さまざまなメリットがあります。金麦はさらに飲み応えが増すのではないでしょうか。

そもそも金麦は、春夏秋冬に合わせて年に4度、味をマイナーチェンジしている稀有なブランドです。天候や気温の変化により、人の感覚や欲する味わいは変わりますから、四季に合わせてレシピを変更し、消費者の日常に寄り添おうと努力しているのは特筆すべきことです」

【税率の一本化でビール回帰が進む!?】しかし税率の一本化によって、発泡酒の税率が上がることも見逃してはいけない。来年の酒税法改正以降、350ミリリットル当たり換算でビールは9円安くなるが、発泡酒は逆に7円高くなる計算になる。つまり、これまで発泡酒で喉を潤してきた消費者からすれば、かえって負担が大きくなる可能性があるのだ。

それ故に、今後はビールへの回帰が進むという見方も存在する。実際、キリンは従来の旗艦商品である「一番搾り」や「晴れ風」に続く新ブランド、「グッドエール」を今秋リリースしているが、350ミリリットルの店頭価格は同社のほかのブランドより17円ほど高いのが現状だ。

これは酒税の一本化により、あらためてビールの需要が喚起されることを見越した戦略で、いわば酒税法改正に乗じて高価格帯市場の掘り起こしに乗り出したわけだ。

2018年3月にリリースされて以来、累計35億本を売り上げているキリンの発泡酒「本麒麟」。安く入手できなくなる日も近い?

ただでさえ物価高に悩まされている昨今だけに、これは気になる動きである。さらに、家計に追い打ちをかけるほかの事情も散見される。

「残念ながら、ビールの価格は今後も確実に上がり続けるでしょう。その理由として、コロナ禍後も減らない家飲み需要、ロシアのウクライナ侵攻による原材料やエネルギー、物流費の高騰、さらに円安など複数の要因があり、また仮にそうした外的要因がいずれ解消されたとしても、一度上がった価格が下がることは考えにくいのが実情です」

そんな混沌の中、発泡酒からビールへと種別を変えながら金麦ブランドを維持するサントリーの戦略は今後、消費者にどのような影響を与えるだろうか?

「広告戦略にたけたサントリーはもともと、ブランドイメージと高い品質で消費者のロイヤリティを保ち続けてきました。その意味で金麦のブランドを残す意義は大きいです。

今回のカテゴリー変更があくまで税率改正という外的要因であることからしても、消費者の反発は少ないのではないでしょうか。結果として味わいが向上するのであればなおさらですね」

このあたりは来秋のお楽しみで、われわれはさらにおいしくなった金麦にありつけるに違いない。他方、金麦に限らずキリン「本麒麟」やサッポロ「ホワイトベルグ」といった安価なビール類製品については、「ぜひ今のうちにたくさん飲んでおきましょう」と野田氏は語る。

いずれにせよ、これだけ国民に広く浸透し、愛されているビールなのだから、いつまでも庶民の味方でいてほしいもの。だからこそ、値上げをせずに品質向上に取り組むサントリーの戦略をわれわれは歓迎すべきだろう。

取材・文/友清 哲 写真/共同通信社 時事通信社

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。