【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】G2P-Japanイギリスツアー2024~ケンブリッジ、グラスゴー(中編)

トリニティカレッジの入り口横にある、「ニュートンのリンゴの木」。ニュートンはここで、万有引力の法則の発見につながるひらめきを得たと言われている。これはその子孫の木であるらしい。

ケンブリッジ大学でのイベントを終えて、大学時代の先輩との約束でケンブリッジ郊外に向かう。異国の地での久しぶりの再会に、さまざまな思いが去来する。

* * *

■"賢い"街、ケンブリッジケンブリッジは、素人的には奇妙でありつつ、その原理や理屈を知るととても賢く堅実な街づくりをしている、ということに気づく。

キングスカレッジやトリニティカレッジのような、一般に「ケンブリッジ!」と聞いたときに頭に浮かぶような歴史ある建物が残る中心街は、街の発展とは関係なく、期待通りに、歴史の赴きそのままの街並みを残している。

かたや、前編で触れたケンブリッジ駅や、今回の主たる訪問先となった講演会場となった施設(ちなみに、ラヴィやサムのラボも、このビルの中にある)の周辺には、たくさんの近代的なビルが並ぶ。

ケンブリッジ大学は、ノーベル賞受賞者を120人以上輩出し、それを現役で20人以上も抱えているというのだから、その頭脳のレベルは想像を絶する。

その頭脳が求心力となり、ケンブリッジ大学の周囲にはさまざまな製薬会社がずらりとビルを構える。某製薬会社などは、そこに4000人もの社員を抱え、さらには自社出資で新しい駅まで作ってしまっているというのだから、その馬力たるや、である。

つまり、古き良きところを堅実に残しながら、先端的なところを開拓し、それぞれを地域でうまく使い分けながら共存しているわけである。日本で言うなれば、京都が、純然たる古都の街並みを残しつつ、つくばのような学園都市を並べて開拓しているようなものである。

今回の訪問先となったビル。旧市街を離れると、ケンブリッジにはこんな近代的なビルがずらりと並ぶ。前編で紹介したような歴史を感じる旧市街だけではなく、このような近代的なビル群も一波一絡げにしたのが「ケンブリッジ」である。

ケンブリッジ2日目。環境活動家による空港閉鎖(前編参照)などのせいで、40時間以上かけてケンブリッジにたどり着いたG2P-JapanのチームFの4人も揃い、満を辞しての6人全員揃ってのイベント開催となった。

この日は、日英の若手研究者の交流を主たる目的としたイベントを計画していた。日本とケンブリッジの若手研究者がそれぞれの研究内容を発表し、交流を図る。なかなかに盛り上がり、良い交流の機会となった。

(上)2日目のワークショップに参加した日英のメンバーたち。とても活気があり、好評だった。(下)ケンブリッジツアーに参加したG2P-Japanのメンバーたち。キングスカレッジにて。

この日の午後には特に予定がなかったので、サムによる成りゆきまかせのエクスカーションに出かけながら、さらに若手研究者同士の交流を図ることになった。旧市街を練り歩き、パブでランチを楽しんだ後、ケンブリッジ名物という「パンティング」に出かけることになった。

パンティングとは要は、日本でいう福岡・柳川などで有名な「舟下り」をイメージしてもらえたらいい。船頭が竿で船底を押して、「パント(punt)」と呼ばれるボートのような小舟を操ることである。ケンブリッジでは、街を流れるケム川でこれをするのがひとつの名物になっているらしい。

その船着場では、ケンブリッジ大学Tシャツを身に纏い、いかにも「われこそはエリート」という雰囲気を醸すケンブリッジ大学生たちが、これみよがしに船頭のアルバイトをしていた(ちなみに船頭代は、1時間約5000円)。

パンティングする、グラスゴー大学で師弟関係だったポスドクSとサム。

実はサムは、ケンブリッジ大学で学士を取得している。つまり、ケンブリッジで大学時代を過ごしていた彼は、プロのパンター(パンティングできるひと、の意で呼んでいたが、正しい呼び方なのかどうかは不明)たる技術を持っていた。

ふたつのパントのうち、ひとつはサムが、もうひとつはギリシャ人ポスドクのSが操ることになった。パンティングは素人のSにとって、それを操ることはきわめて困難な業(わざ)ではあったが、サムと連携しながら、最終的にはふたりでうまく協力しながら、私たちが乗るパントを操っていた(そして当然ながら、翌日はサムとS、ふたり揃って筋肉痛に苛まれることとなった)。

■ニュートンのリンゴの木の前でその後私は、G2P-Japan一行を離れて、ある人に会いに行った。上述した、ケンブリッジ周辺に居を構える大手製薬会社で働いている、大学時代の先輩に会うためだ。

私の大学時代については、この連載コラムの7話で触れたことがある。卒業研究のためのたった1年間の所属ではあったが、私の研究生活の原点はここにあると思っている。そのときに同じ研究室に所属していた1学年上のMさんが、ケンブリッジで働いていたのだった。

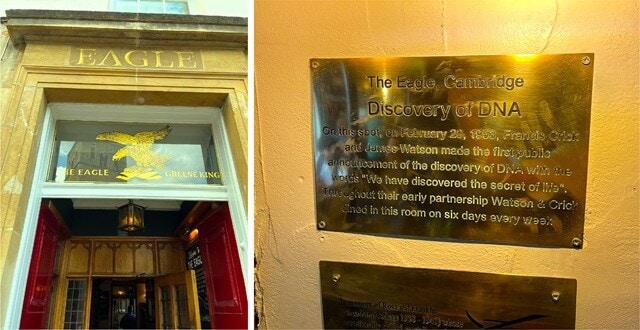

有名なトリニティカレッジの「ニュートンのリンゴの木」の前で、Mさんと待ち合わせた。その後、ワトソンとクリック(DNAが2重螺旋構造をしていることを発見し、1962年にノーベル生理学・医学賞を受賞したふたり)が議論していた「EAGLE」というパブで、それぞれ思い思いに話をした。

(左)パブ「EAGLE」。(右)「ワトソンとクリックが、週に6日ここで晩飯を食べた」と誇らしげに紹介する金色のプレート。

大学時代、Mさんと私の関係は親密と言えるほどのものではなかった。Mさんは私にとって、「尊敬する側面はあるけれど、20歳前後特有の若気の至りが邪魔をして深い対話には至らない――それでも、どこか一目置かずにはいられない」、そんな距離感の存在だった。

Mさんは、SNSなどを介して、新型コロナパンデミックの中での私の活動をイギリスから見てくれていた。そんなつながりもあって、異国の地で再会を果たすことになったのである。

それはわずか、1時間ほどの時間であったと思う。それでも期待に違わず、Mさんと過ごしたパブの時間は、私を刺激し、これだけで「ケンブリッジに来た甲斐があった!」と思える貴重な時間となった。

119話でも触れたことがあるが、「ニュートン」や「ワトソン」は、私の科学者としての原点を象徴するキーワードとも言える。そのふたつが息づくケンブリッジという街で、私の研究キャリアの原点を共にした先輩と交わしたグラスは、私の現在地を改めて見つめ直すかけがえのない時間となった。

※10月9日配信の後編に続く

文・写真/佐藤 佳

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。