なぜ『4K放送』は普及しなかったのか?BS4Kから民放が撤退する理由と「4K」の今後

イチオシスト

イチオシスト

2018年12月、「新4K8K衛星放送」の開始は、日本の映像業界に新たな時代の到来を告げる華々しい出来事となるはずでした。しかし2025年、民放キー局系のBS5局が2027年を目途に4K放送から撤退する方針を固めたことが明らかになりました。

なぜ、国を挙げて推進してきたはずの4K放送は、普及する前に頓挫しかけているのでしょうか。

4K放送が普及しなかったのはなぜ?民放各局の撤退理由

民放各社がBS4Kから撤退する直接的な引き金は、事業として成立しないほどの深刻な採算割れです。総務省の検討会で示された資料によれば、BS-TBSの2024年度の事業費用が約8億6,000万円に対し、事業収入は約1,200万円と、もはや事業継続が不可能なレベルの赤字を計上しています。

BS4Kの欠点は、放送としての根本的なリーチ力の低さにあります。TVS REGZAによる視聴データに基づくと、地上波のTBSのリーチ率が83%であるのに対し、BS-TBS(2K)は22.8%、そしてBS-TBS 4Kは3.5%です。BS4Kは『広告価値がほとんどないに等しい』と言っても、過言ではないでしょう。

4K番組の制作コストも経営を圧迫します。現状、多くの番組が2Kと4Kで別々に編集作業を行う「サイマル放送」の形をとっており、制作費が20〜25%も余分にかかっています。つまりBS4Kは視聴者不在のままコストだけが増え続けるという悪循環に陥っており、公共放送ではない民放各局が撤退するのは時間の問題でした。

「国策」としての4K放送は失敗だったのか

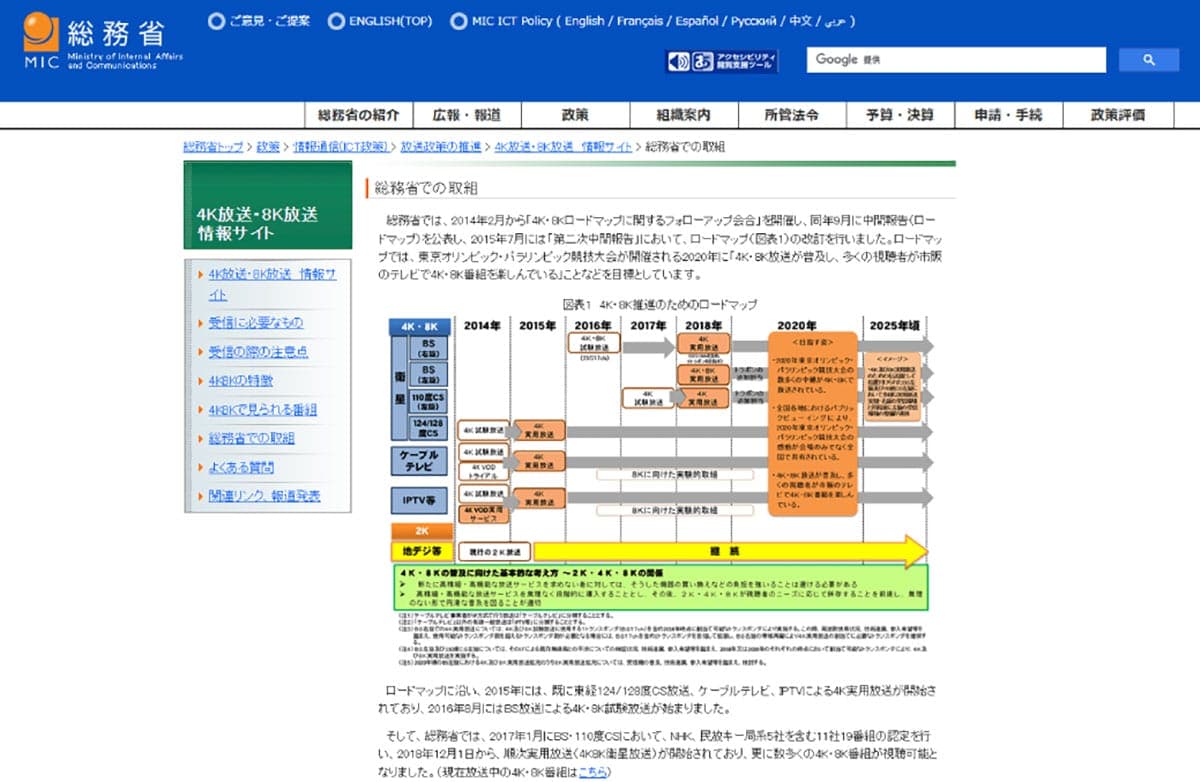

「新4K8K衛星放送」(2018年)の開始に向けては、2014年頃から総務省が積極的にロードマップを開示し、フォローアップ会合も開くなど大きな役割を担いました。

BS4Kの実現に向けては『東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年に「4K・8K放送が普及し、多くの視聴者が市販のテレビで4K・8K番組を楽しんでいる」こと』が明確な目標として定められており、4K放送は国を挙げて推進された一大事業だったと言えるでしょう。

4K放送は東京五輪の盛り上がりを下支えすることに加え、4K・8Kという高付加価値技術で世界をリードし、「日の丸家電」の復権と関連産業の活性化に寄与するものとして強く期待されていました。

こうした経緯を振り返ると、BS4Kの最初の誤算は『東京五輪の開催延期』にあったと言えるのではないでしょうか。開催が延期された東京五輪は結果として無観客開催となり、当初期待されていたような国全体が盛り上がる祝祭感には乏しいものとなりました。「この感動を4Kで」というキャッチフレーズが持つ説得力も、延期前と比べて大きく削がれてしまいました。

奇しくもコロナ禍では、外出自粛による「巣ごもり需要」でテレビの販売台数自体は伸びました。しかし、この需要の受け皿となったのは、BS4K放送ではなく、NetflixやYouTubeといった「動画配信サービス」や「家庭用ゲーム」でもありました。巣ごもり需要が拡大する中で、国民の関心はテレビ放送による「五輪の視聴」ではなく、配信やゲームに急激にシフトしたと言えるでしょう。

放送技術としての『4K・8K』の研究自体は有意義なものであり、民放が撤退する一方で、公共放送であるNHKはBS4K放送を継続するのもまた事実です。

しかし、2020年に「4K・8K放送が普及し、多くの視聴者が市販のテレビで4K・8K番組を楽しんでいる」ことを目指していた総務省の目論見は、失敗に終わったと言えるでしょう。

4K放送が盛り上がっていないのに、なぜ家電量販店では4Kテレビを売っているのか?

家電量販店ではいまでも「4K対応」を謳ったテレビは販売されており、「地上波で4Kは対応していない」ということを深く考えずに購入している人もいるのではないでしょうか。

しかし、4K映像は膨大な情報量があり、それに伴う周波数帯域を追加で確保できないこと、放送局側に発生する膨大な設備投資が実現しないこと、視聴者側もテレビやチューナーを買い換えなければならないことなどの理由でいまだ実現しません。

つまり、日本の地上波放送が4Kに移行する見込みは極めて低いのが現状。一方、BS4Kからも民放各局が撤退する場合「4Kテレビ」は製品としてほぼ意味がない存在ではないか、と疑問に思う方は多いはずです。

一方で、ここで把握しておくべきは「直接的な4K放送以外にも、4Kの魅力を味わえるコンテンツはいろいろとある」という点です。

地上波放送のアップコンバート

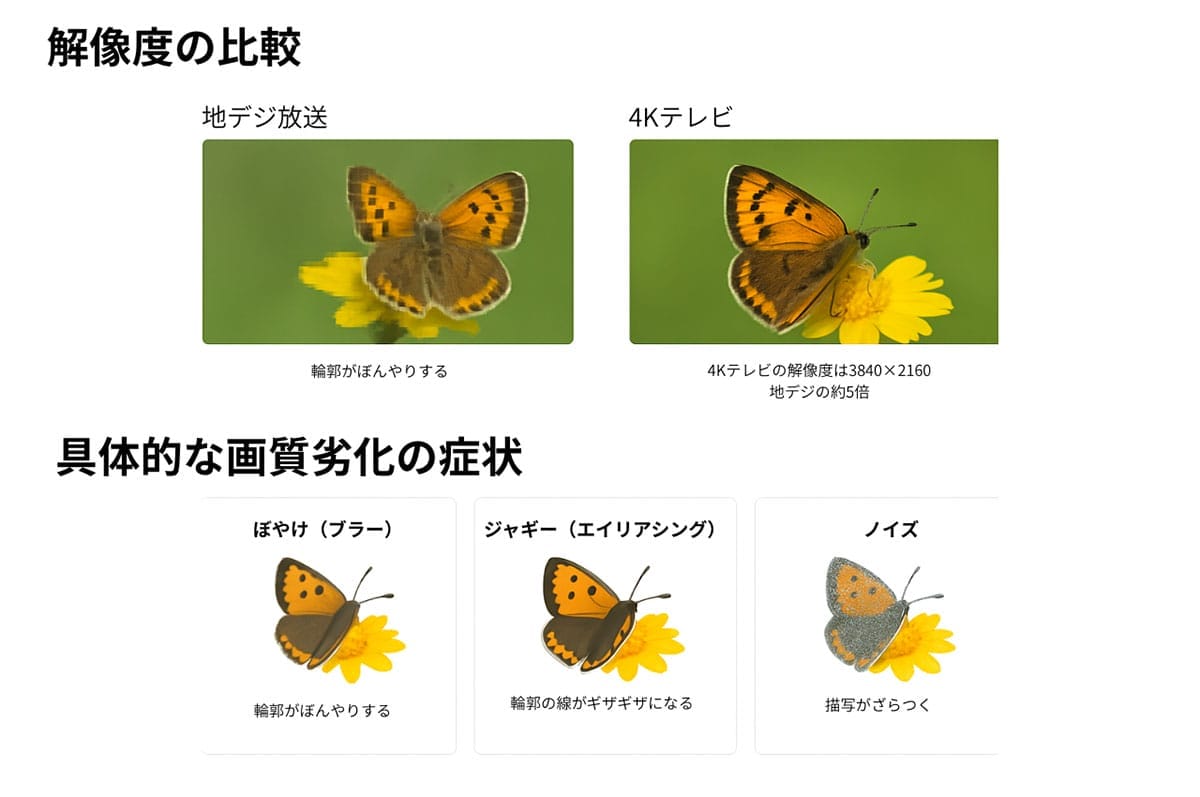

4Kテレビを購入しても、最も視聴時間の長い地上波放送がフルHD(2K)であることに変わりはありません。しかし、だからといって4Kテレビで見る地デジが価値がないというわけではありません。現在の4Kテレビには、2K映像を4K解像度に引き伸ばす「アップコンバート(超解像技術)」が搭載されています。

これは、単純に画素を拡大するだけでなく、映像エンジンがAIなどを活用して映像パターンを分析し、失われたディテールを推測して復元する高度な技術です。これにより、元が2Kの映像であっても、輪郭のジャギー(ギザギザ)が低減されたり、細部の質感が向上したりと、従来の2Kテレビで見るよりも精細感のある映像を楽しむことができます。

もちろんネイティブの4K映像には及びませんが、「4Kテレビは地デジも綺麗に見せてくれる」というのは、決して誇張ではないのです。

ゲーム、配信

NetflixやAmazon Prime Video、YouTubeなど、主要な動画配信サービスは、映画やオリジナルドラマなど膨大な4Kコンテンツを提供しています。

またPlayStation 5やXbox Series Xといった最新ゲーム機は、4K解像度の美麗なグラフィックを前提に設計されており、4Kテレビはその性能を最大限に引き出すためのディスプレイとして優れています。

もっともこれらのコンテンツを楽しむ前提ならば「チューナーが不要ではないか」という考え方もできます。地上波放送のアップコンバートの視聴が不要であれば、チューナーレステレビ(4K対応)で十分であるのもまた事実でしょう。

4Kの今後はどうなる?

BS4Kからの民放各局の撤退を受け、「結局、4Kは一部の好事家のもので、一般の家庭ではフルHDで十分ではないか」と感じた方は少なくないのでは。確かに、50インチ以下のテレビであれば、フルHDと4Kの画質の違いを明確に認識するのは難しいかもしれません。

テレビの大型化は年々進んでいますが、一方で更なる大型テレビは「マンションやアパートへの搬入も難しい」のも事実であり、50インチを大きく上回るテレビを家庭で楽しむケースは限られるでしょう。若年層では「そもそもテレビが家にない」「配信やゲームはスマホや小型のチューナーレステレビで楽しめば十分」という例も増えています。

今回の民放各社のBS4K撤退は、放送というメディアの限界と、コンテンツ提供の主戦場が「配信」へと移行しつつある現実を浮き彫りにしたと言えるかもしれません。今後、私たちが「4K」に触れる場所は、テレビ放送ではなく、インターネットの世界が中心になっていくのかもしれません。それは、テレビというメディアが、時代の変化と共に新たな役割を模索している証とも言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「Amazon」より引用)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。