オスよりデカくてウマい「メスうなぎ」の養殖を実現! "魔法のエサ"がもたらした光と影

愛知県西尾市一色町にある老舗「うなぎの兼光 一色本店」の「特上 うな丼」3400円(税込)。ちなみに、こちらはメスのうなぎではない

7月31日(木)は土用の丑(うし)の日! 日本有数のうなぎの生産地・愛知県西尾市の一色町ではイノベーションが起きていた。それは養殖の難易度が高く、かつては幻と称された「メスのうなぎ」の安定育成に成功したことだ。

ある水産試験場の研究員のアイデアと情熱から生まれたこの技術革新によって、うなぎ市場はどう変わっていくのか? 徹底現地ルポ!

* * *

■メスうなぎの衝撃的なウマさ「うなぎ業界にとって、"メスのうなぎ"を確実に養殖できる技術は、まさに革命と言えます」

そう語るのは、うなぎ専門の業界紙『日本養殖新聞』の髙嶋茂男編集長だ。革命、とは大げさに聞こえるかもしれないが、決して誇張ではない。

現在、国内に流通するうなぎは年間約6万t(2024年実績)。その7割超を中国などからの輸入が占め、国産の養殖うなぎは約1万6000tで、全体の約3割である。

「国産の養殖ものは、国内の河川や海岸で採捕した天然のシラスウナギを養殖池で半年から1年ほどかけて育て、加工場や飲食店、鮮魚店などに出荷されます」(髙嶋氏)

ただ、ここで浮かび上がるのが、うなぎ特有の謎に満ちた生態だ。

「シラスウナギは成長の過程で性別が決まりますが、養殖環境ではなぜか、9割以上がオスになるんです」

養殖中のうなぎ、矢印がメス。周りのオスと比べて明らかに体が大きい

そして、これも理由は未解明なのだが、ごくわずかにメスに育つ個体が現れるという。

「まれにメスに育つ養殖うなぎは、身が軟らかく脂も乗っていて、養殖業者の間では重宝がられていました。オスは成長させすぎると身が硬くなるため、通常は1尾200~250gほどで出荷しますが、メスなら倍の400~500gまで育てても品質が落ちません」

髙嶋氏自身も、そのうなぎを何度か口にしたことがあるという。

「かば焼きをひと口食べた瞬間、まず身の軟らかさに驚きました。味わいはジューシーなのに、どこか上品で繊細。これまで数え切れないほどのうなぎを食べてきましたが、あのときの感触は今でも印象に残っています」

これまで各地の研究機関がメスのうなぎを安定的に生み出すべく挑み続けてきたが、確かな成果は得られていなかった。そんな中、21年にまさに「革命」と呼ぶべき技術が誕生したのだ。

それは、シラスウナギにあるエサを与えるだけで"ほぼ100%"の確率でメスうなぎに育てることができる、というもの。この技術は同年11月に特許を取得し、すでに実用化済み。今夏の土用の丑の日にも、このメスうなぎが市場に出回る状況となっている。

この画期的な技術を生んだのが、うなぎの一大産地・愛知県西尾市一色町にある「愛知県水産試験場・内水面漁業研究所」だ。

7月上旬、記者はその発明の地、一色町を訪ねた。

■若手研究員の「ひらめき」と「行動力」JR豊橋駅から車で西へおよそ90分。一色町に入ると、養殖池を囲うビニールハウスが点在する、のどかな風景が広がる。さらに三河湾の奥まった沿岸部に差しかかる辺りで、カーナビの案内が途絶えた。

そこはまるで見当違いの場所。近くの水産加工場で道を尋ね、草木が生い茂る細い農道を300mほど進むと、古びた平屋がひっそりと姿を現した。メスうなぎの養殖技術は、ここ「内水面漁業研究所」で生まれた。

一色町にある愛知県水産試験場内水面漁業研究所。一色うなぎ漁業協同組合と共同でうなぎ関連の研究を行なっている

建物の中は、質素で静けさが漂う、いかにも研究所らしい空間だ。一室の扉を開けると、鯉江秀亮(こいえ・ひであき)所長と高須雄二研究員が迎えてくれた。

愛知県水産試験場は、県が管轄する水産分野の研究機関で、県内に4つの関連施設を持つ。そのひとつが、川や池などの淡水域を専門に扱う内水面漁業研究所だ。

在籍する正規研究員は、所長を含めてわずか3人。県職員として、主にうなぎやアユの養殖技術の開発に取り組んでいる。

この研究所がメスうなぎの養殖技術の開発に着手したのは17年頃。4年後の21年11月、研究は実を結び、県と地元漁協、共立製薬の3者共同で特許を取得した。

鯉江所長がこう語る。

「われわれが着目したのは、大豆イソフラボン。豆腐や豆乳などに含まれる成分で、化学構造が女性ホルモンの一種、エストロゲンに類似し、似たような作用を持ちます。これを飼料に混ぜてシラスウナギに与えると、9割以上がメスになることがわかりました」

メスうなぎをはじめ、うなぎに関する研究を日々行なっている試験場。写真右は水産試験場内水面漁業研究所の所長・鯉江秀亮氏

メス化の研究は、実はそれ以前から別のアプローチで進めていたという。

「うなぎはゆっくり育てるとメスになる―そんな説が養殖業者の間でまことしやかに語られていたんです。それをヒントに、12年頃から長期飼育によるメス化を試みていたのですが、なかなかいい結果が得られず、正直、行き詰まりを感じていました」

そんな折、研究所にひとりの若手研究員が加わる。鯉江所長が「彼なしにメス化の技術の確立はなかった」と断言する人物、稲葉博之氏だ。諸事情で彼に取材をすることはかなわなかったが、今回鯉江氏の証言のもと、どんなプロセスを経て、メス化技術を確立したかを書きたい。

当時20代だった稲葉氏は、大学で海洋生物学を学んだ後、飼料メーカーで研究職として勤務。その後、16年春に愛知県に採用され、初任地がこの研究所だった。

「彼が着任した最初の年に、地元の養殖業者の協力でオスとメスのうなぎを食べ比べる機会があったんです。特に400~500gまで育った個体では、味も食感もメスのほうが明らかに上回っていた。稲葉君自身、その差をはっきりと実感したようでした」

この体験が、稲葉氏の探究心に火をつけた。

「どこで調べたのか、彼は『大豆イソフラボンがメス化に影響するのでは』とひらめいたんです。民間企業での経験があったからこその視点だったのかもしれません」

そして17年、配属2年目にして大豆イソフラボンを用いたメス化研究が本格スタート。動物用医薬品メーカーの共立製薬や熊本大学といった研究機関との連携も進み、技術は実用段階へと駒を進めていく。

「稲葉君のすごいところは、ひらめきをすぐ行動に移せること。共立製薬にも自らアポを取り、技術協力を依頼していました。研究にとどまらず、事業化への応用までを見据えた動きができる。彼にはそういう実行力があるんです」

そして、鯉江所長が「まるで魔法のよう」と評する、大豆イソフラボンによるメス化技術が確立した。その技術のポイントは、ふたつある。

「ひとつは与えるタイミング。シラスウナギの体重が0.5gに達した段階から大豆イソフラボンを添加したエサを与え、2ヵ月以上かけて、体重が25gになるまで継続的に給餌することで、90%以上のうなぎがメスになります」

もうひとつが、使用する大豆イソフラボンの種類だ。

「大豆イソフラボンにはいくつも種類があり、効果が出るのは限られた成分です」

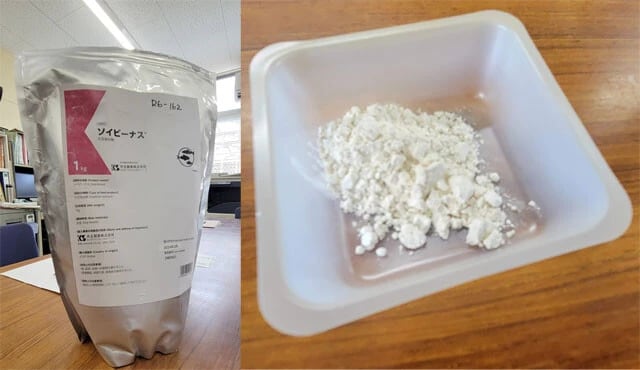

そう言って、高須氏が奥の保管庫から持ち出してきたのは、銀色の袋に入った飼料添加物だった。中身をシャーレに移すと、片栗粉のような白い粉末が現れた。

これこそ、シラスウナギを高確率でメスへ導くエサ「ソイビーナスR」だ。共立製薬が製品化し、すでに実際の養殖現場で実用化されている。

共立製薬が愛知県水産試験場と共同開発した、水産用混合飼料「ソイビーナスR」。高濃度大豆イソフラボンを含有している

この技術の意義は、「おいしいうなぎを育てる」ことにとどまらない。

水産庁の調べでは、国内のシラスウナギの採捕量は1963年に232tあったが、90年には20tを切り、さらに2023年には、わずか5.6tまで落ち込んだ。うなぎの価格は高騰し、資源の減少が危惧されている。

だが、メスうなぎはオスと違って大型化しても品質が落ちない。オスは通常250g程度で出荷されるが、メスであれば500gまで育ててもおいしさが持続するのだ。

「つまり、メスうなぎなら1尾からふたり分のかば焼きを作ることができる。限られた資源を、より効率的に活用できるということです」

24年、愛知県はこの技術で養殖したメスうなぎを、三河地方にゆかりの深い徳川家の家紋「葵(あおい)」にあやかり「葵うなぎ」と命名、地域の看板商品として売り出し始めた。

■「メスうなぎ」がつくる新しい食文化ところが、一色町の養鰻(ようまん)業者の間では、こんな不穏な声も聞こえてくる。

「『葵うなぎ』は、このままではいずれ、姿を消してしまうんじゃないか......」

そう漏らすのは、地元漁協の関係者だ。新たな希望となるはずの「葵うなぎ」に、なぜ悲観的な見方が広がっているのか。現地のある養殖業者はこう語る。

「県の規定では、『葵うなぎ』を名乗れるのは330g以上のメスうなぎに限られています。それより小さいとブランド名は使えない。

われわれが長年育ててきたのは、250g前後のオスうなぎです。それより大きく育てようとすれば、性別に関係なく飼育期間が延び、そのぶん、コストがかさんでしまいます。

加えて、大豆イソフラボンの添加飼料『ソイビーナス』は1袋(1㎏)15万円もする。1袋で約5000尾のシラスウナギを育てられるとはいえ、うなぎ1尾当たりでは数十円のコスト増になります。これを嫌がる業者も少なくありません」

「うなぎの兼光 一色本店」の外観。昼間は平日でも大勢の客でにぎわっていた

一色町内のうなぎ専門店からも、扱いにくさを指摘する声が上がっている。

「500gの『葵うなぎ』をかば焼きにすると、丼からはみ出しちゃうんですよ。盛りつけを考えると、やっぱり従来どおりの250gくらいが一番見栄えがいい」

こうした現場の事情もあって、行政主導で立ち上がった「葵うなぎ」は足踏みが続いている。

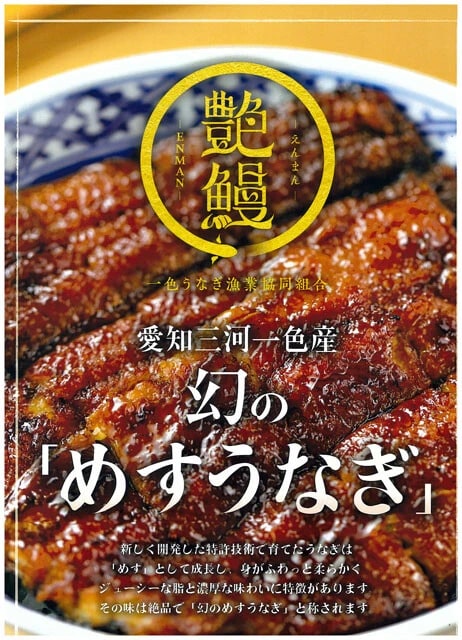

そこに登場したのが、民間発の新たなメスうなぎブランド「艶鰻(えんまん)」だ。「葵うなぎ」と同じく、大豆イソフラボンを添加した飼料「ソイビーナス」で育てたメスうなぎだが、330g未満でもブランド名を名乗れる点が異なる。

手がけるのは、「三河一色めすうなぎ研究会」。約90軒の養殖業者を束ねる地元漁協に加え、一色町を代表するうなぎの老舗加工メーカー2社も加わるなど、裾野の広さでは「葵うなぎ」をしのぐ。

三河一色のブランドメスうなぎ「艶鰻」のポスター

同研究会の公式サイトでは、民間の研究機関による比較試験のデータを駆使し、身の軟らかさ、厚み、脂の乗り、食味のすべてにおいて"メスはオスを上回る"ことを強調し、「艶鰻」の魅力を前面に押し出している。

しかし、メスばかりを持ち上げて、オスの価値が軽く見られることに反発する声もある。

実際、一色町が長年培ってきたのは、オスうなぎの「単年養殖」だ。毎年11月から翌1月の早い時期にシラスウナギを池入れし、夏に向けて半年ほどで出荷する"早入れ・早出し"のスタイルである。これが「新仔(しんこ)うなぎ」として人気を集め、1年以上かけて育てる他産地の「周年養殖うなぎ」とは一線を画してきた。

だが、メスうなぎは時間をかけてじっくり大型に育ててこそ脂が乗り、食味も引き立つ。必然的に周年養殖が基本となり、この育て方の違いが、一色町の単年養殖と噛み合わないのだ。そのため「うちはメスは扱わない」とする業者も少なくない。

こうして今、一色町では「新仔うなぎ(オス)」の伝統を守る勢力、民間発の「艶鰻」を推す勢力、そして行政主導の「葵うなぎ」を掲げる勢力と、三つどもえの構図が生まれている。

三河一色めすうなぎ研究会理事の石川晋治氏(右)と、同研究会の理事で農学博士の大石一史氏(左)

だが、「艶鰻」を展開する三河一色めすうなぎ研究会の理事・大石一史氏は、対立ではなく共存を掲げる。

「私たちは、メスうなぎだけを売り出したいわけではありません。オスの新仔うなぎは夏に脂が乗って一番おいしい。でも、夏以降に成長し続けたオスは、冬になると身が締まり、硬くなってしまう。これは他の産地でも悩まされている問題と言えます。

そこで、メスの出番なんです。大きく育っても味が落ちず、冬でも脂が乗って軟らかい。だからこそ、夏はオス(新仔)、冬はメス。そう使い分ければ、一年を通じて"うまいうなぎ"を提供できるようになります。

土用は夏だけじゃありません。実は今年は7回あり、冬にも土用があるんです。冬は、メスうなぎ。そんな新しい食文化を、一色町から広めていきたいんです」

国産うなぎを使ったうな丼は、安くても1500円、通常は2000円から30000円ぐらいの価格が普通だ。しかし、これらのイノベーションが続いていくことによって、もっと安価に食べられることを期待したい。

取材・文/興山英雄

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。