【緊急調査】「男の育休」最新実態! 改正育児・介護休業法施行。でも、出世に悪影響する? 妻のホンネは?

どれだけの男性がどれくらい育休を取得しているのか?

法律が改正され、法制度的には育児休暇が取りやすくなった現在。ひと昔前には「イクメン」という言葉も流行したが、果たしてどれだけの男性がどれくらい育休を取得しているのか? 育休に関する良かった点、困った点、さらには気になる妻の評価までアンケートを実施! 専門家の解説と共に、男の育休の実態を探る!

※アンケートのパーセンテージは小数点第2位を四捨五入しているため、合計すると100%を超える場合があります。

* * *

■男性の育休を巡るふたつの大きな格差4月1日、仕事と子育て・介護の両立を支援する「改正育児・介護休業法」が施行。子供の学校行事でも休暇が取得できるように定めたほか、新たに「出生後休業支援給付金」も導入された。

両親共に14日以上の育児休業の取得を条件に、父母それぞれ最大28日間にわたり、手取りベースで育休前と同等の金額を給付する。経済的な負担を軽減することで、男性の育休取得を促す狙いだ。

近年、日本でも男性の育休取得率を高めるため、国や自治体、そして企業がさまざまな施策を行なってきた。しかし、その実態はどうなのか。

週プレは20代から40代の既婚子持ち男性3000人を対象に独自アンケートを実施。その結果について、男性の育児支援を行なっている「一般社団法人Daddy Support協会」代表の平野翔大氏に解説してもらった。

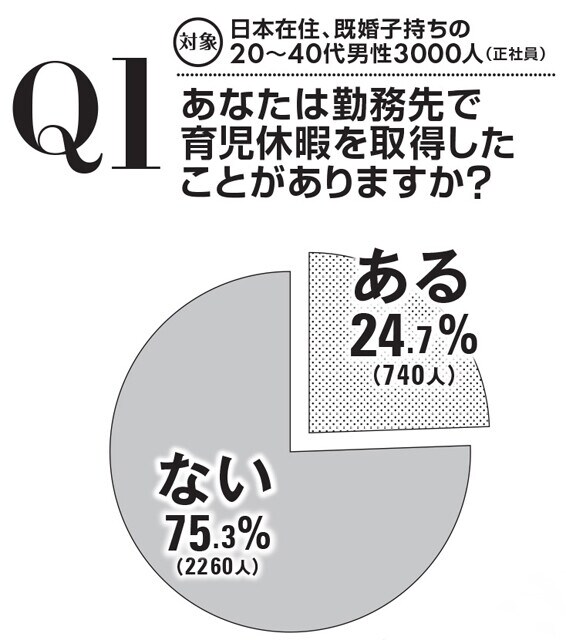

まず、育休を取得したことがある男性は約25%という結果だが、これをどう解釈するべきなのか。平野氏が次のように語る。

「ここには男性の育休取得を巡るふたつの格差があります。ひとつは世代間の格差です。例えば、私たちが支援を行なっている東京都豊島区では、ここ数年内に出生届を提出した親御さんを対象に調査しており、そこでは男性の育休取得率が約6割となっています。

今回のアンケートでは40代までを対象にしているため、男性の育休取得が困難だった世代の人も回答しています。そのため、全体としては低い結果になったのでしょう。

もうひとつが地方と都市部の格差です。ここ数年で都市部の大企業は劇的に男性の育休取得率が向上しましたが、地方はまだまだ追いついていない。

私は個人で産業医もやっていますが、いまだに地方には『子供を産む前の女性は採用しない』と平気で話す社長さんもいます。世代間の格差に加え、地方と都市部の意識の格差を全国平均としてならせば、これが日本の現実を表していると思います」

実際、厚生労働省の最新の調査でも、男性の育休取得率は約30%となっており、週プレのアンケート結果と大きな差はないようだ。

■現実的な育児参加は最低でも1ヵ月必要

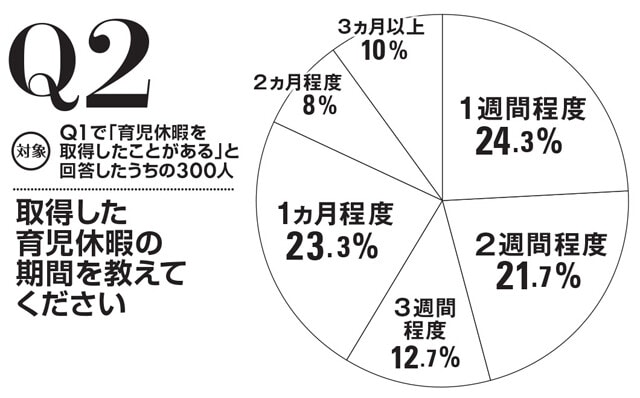

続いて、育休を取得した男性に、休暇期間についても聞いた。1ヵ月程度の人は約23%にとどまった一方、1週間から2週間程度という短期間の人が約半数を占めたが、これも厚労省の調査と一致すると平野氏は言う。

「厚労省の調査でも2週間未満が約4割でしたので、これも実態を反映しています。ただ、男性が現実的に『育児に参加している』と言えるようになるためには、最低でも1ヵ月は必要であり、まだ不十分だと言えます。

加えて、これも都市部と地方で格差があり、都市部の大企業では1ヵ月から3ヵ月という長期休暇が増えてきているものの、地方では育休を取得できるだけましというのが現状です」

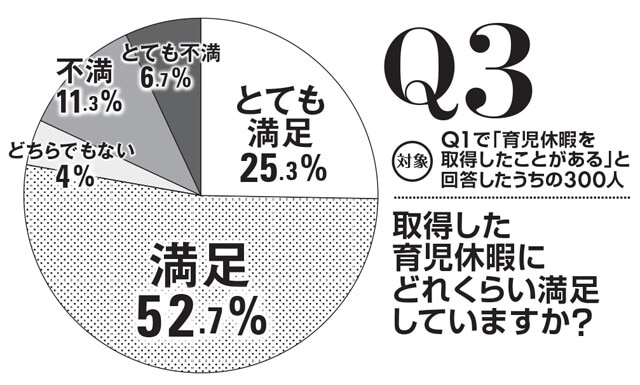

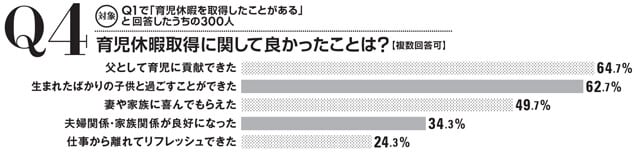

次に、育休の満足度と「育休を取得して良かったこと」についても聞いた。すると、約8割の人が「満足」と答え、その理由として、「父として育児に貢献できた」「生まれたばかりの子供と過ごすことができた」などのポジティブな回答が並んだ。

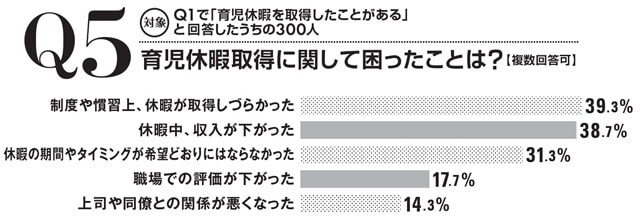

とはいえ、今の育休制度に問題がないと感じているわけではないようで、「育休取得に関して困ったこと」を聞くと、こちらもさまざまな回答が得られた。特に多かったのが、「休暇の取得のしづらさ」や「収入や評価への影響」に関することだった。平野氏は語る。

「どの調査でも、やはり同じような不満が上位を占めます。特に男性は女性に比べて収入の問題が生じやすいですね。

今の日本社会では同じような仕事をしていても、女性よりも男性のほうが収入は多いという現実があるため、男性が仕事を休んだほうが家計に影響が大きい。つまり、収入補償をしないと男性の育休取得率は向上しないのです。今回の国の法改正はまさにそこをターゲットにしており、一定の評価ができます」

■「出世に悪影響」3割超の衝撃また、最近は「パタニティ(父性)ハラスメント(以下、パタハラ)」という言葉も注目されている。男性が育休を取得する際に、上司や同僚などから嫌がらせや不利な扱いなどをされることを指し、育休取得率向上の障害となっている。

実際に週プレのアンケートでも、「職場での評価が下がった」(約18%)、「上司や同僚との関係が悪くなった」(約14%)と答えた人がいた。

「本来、男性の育休は法律で定められた権利であり、休んだからといって評価を下げたり、嫌みを言ったりするのはハラスメントに当たります。

ただ、パタハラの厄介なところは、善意で行なわれることもある点です。子供が生まれて大変だろうからと、重要な案件から外してしまう。これは女性でもよくあることですが、上司としては〝配慮〟のつもりが、結果としてはハラスメントになってしまう。そこには注意が必要です」

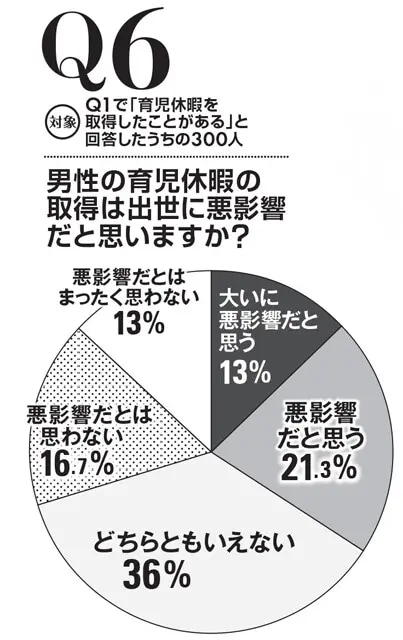

では実際、男性の育休取得は出世に悪影響があるのだろうか。この問いに「大いに悪影響だと思う」「悪影響だと思う」と答えた人は合計で約34%に上った。これを多いと見るか、少ないと見るか。平野氏はこう分析する。

「全体の3分の1の人が出世に悪影響があると実感しているのは問題です。しかも、これは育休を取得した人の回答であって、出世に悪影響を受けた人を見て、『自分は育休を取らないでおこう』と考えた人も多いはずですから、パタハラも育休取得率向上の大きな障害と言えます」

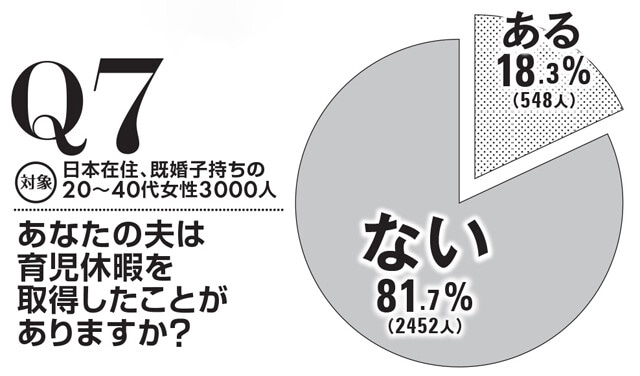

■夫の育休取得を妻が望まない理由育児は男性だけでなく、家族の問題ということもあり、週プレでは既婚子持ちの20代から40代の女性3000人にも独自アンケートを実施。夫が育休を取得した家庭は約18%と同年代の男性へのアンケートよりも低い割合となったが、これとは別に興味深い結果が出た。

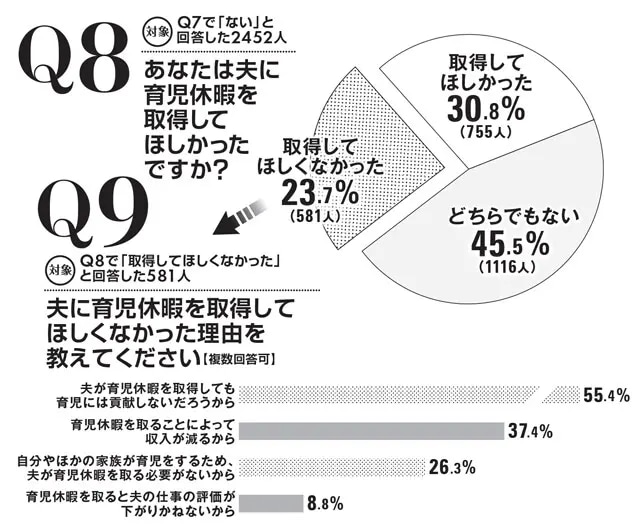

夫が育休を取得しなかった家庭のうち、そもそも「夫に育休を取得してほしくなかった」と回答した女性が約24%もいたのだ。これはどういうことか。平野氏はこう指摘する。

「回答の理由を見ると、『自分やほかの家族が育児をするから』と答えた人は約26%である一方、『収入が減るから』が約37%もいたように、やはり女性にとっても収入の問題が男性の育休取得の障害として認識されていることがわかります。

しかし、半数以上が『夫が育休を取得しても育児には貢献しないだろうから』と回答しているのは切ないですね......。実際、そこは男性の育休取得に関して、最も女性から批判されるポイントです。しかも、この問題に男性側が気づいていないことも多い。

さまざまな調査で明らかになっていますが、男性の育児貢献に対する評価はおおむね、男性自身が高く出るのに対して、女性は低く出ます。男性は自信満々で家事をこなしたつもりでも、女性からは冷ややかな目で見られているのです」

女性側の個別回答でも、「夫が家にいるとかえって家事負担が増大する」「育児にも家事にも期待できない」「夫の世話までしないといけなくなる」「いないほうが楽」などの厳しい意見が並んだ。平野氏が続けて語る。

「一般的な傾向として、女性は妊娠から出産、子育てに向けて入念な準備をするのに対して、男性は無策のまま育児期間を迎えがちです。

いざ生まれてから『さて、育児をどうしよう』と考えてしまう。だから育休を取得しても育児参画が進まない。女性からすると、何ヵ月も妊娠期間があるのに、なぜ育児の準備を何もしなかったのか、となるわけです。

そのため、私たちの団体ではパートナーの妊娠期間中に男性がどういう準備をするべきかまとめた『父子手帳』を発行しています。

その中では基本的な準備や心構えのほか、『もしパートナーが今から出産まで入院を指示されたらどうする?』『もし緊急で帝王切開すると言われたらどうする?』など、パートナーが動けなくなったら......という想定での質問も投げかけています。

育児は女性メインで負担するものではなく、男性も同じ分だけ担うこと。極論を言えば、出産でパートナーが死亡してしまうこともあるのですから、男性ひとりでも育児ができるようにしておかなければ、『育児に貢献できている』とは言えないのです」

父子手帳 コンパクト版 「今の父親に必要と思われる考え方・知識」をコンパクトにまとめた冊子(B3サイズの四つ折り)。妊娠期から育児期間に起こりうることを時系列に整理し、妊娠期からの心構えやするべき行動をわかりやすく表記。男性が「やるべきこと」「妊娠期に気をつけたいこと」などを知ることができる。冊子は無料でダウンロードできる(冊子の送付は有料) https://daddy-support.org/handbook

こうした一連のアンケート結果を基に、男性の育休の問題点について、平野氏は次のように指摘する。

「実は日本の育休制度は、取得可能日数だけで言えば世界でもトップレベルなんです。しかし、取得率はなかなか向上していない。それはなぜか。最も大きな要因は職場の意識です。

特に日本の組織の多くは年功序列制のため、マネジメント層の男性が育休を取得した経験がなく、それが必要だという認識も薄い。そのため、パタハラのようなことが起こってしまう。

ただ、自分で育児をしたことがない人に、『育児は大変だと理解してほしい』と訴えても意味はありません。自分でやったことがない人はうまく想像できないからです。だから、私が企業向けにセミナーをする際は、育児の大変さではなく、社会背景の変化から男性の育休取得の必要性を伝えるようにしています。

今の40~50代が育児をしていた頃は専業主婦も多く、祖父母も育児を手伝ってくれるケースが一般的でした。しかし、今は夫婦の共働きが当たり前であり、祖父母も仕事を続けていたりする。

収入の面でも夫婦共に育児と仕事の両立が必須となっており、だから男性も育休が必要なのだ。そういった背景を企業のマネジメント層に理解してもらうことが欠かせません」

また、育休制度そのものを充実させるだけではなく、仕事に復帰しやすい職場づくりも重要だと平野氏は言う。

「『周りの目を気にして育休を取りにくい』といった職場の空気を変えていくのも大切です。育休促進の基本的な目的は育児と仕事の両立にあります。

出産直後だけではなく、子供の状況に応じて柔軟な働き方を選べるようにしておき、それが当たり前な組織風土をつくっていく。『育児か仕事か』という2択を迫るような姿勢では、育休取得率は向上していかないでしょう」

加えて、育休を取得する男性側の意識改革も必要だ。

「今回、女性側の個別意見として『育休を取得すれば父親としての義務を果たしたわけじゃない』という痛烈な回答があったのですが、まさにそのとおりだと思います。『女性が大変なときに仕事を休んで助ける』という意識ではダメで、実際にアンケートでも『〝手伝う〟は禁句』といった意見が寄せられていました。

育休は育児のゴールではなく、スタートラインです。この後何年も続いていきます。パートナーが出産で体力が消耗している時期に、男性が積極的に育児に参加することで、基本的なことをできるようになっておく。お互いの仕事が大変なときに、いつでも育児や家事を交代できるようになっておくための期間です。そういうスタンスで育休に臨まなければ、たとえ育休を取得してもパートナーの不満はたまるばかりです」

育休は「育児を手伝う期間」にあらず。男性は心に留めておくべきだろう。

●平野翔大(ひらの・しょうだい)

1993年生まれ、京都府出身。慶應義塾大学医学部卒業後、産業医・産婦人科医・医療ライターとして幅広く活動。産婦人科の現場で「男性の育児・育休」に課題を感じ、育児支援の社会実装案で経済産業省「始動 Next Innovator 2021」に採択される。2022年にDaddy Support協会を立ち上げ、男性の育児・育休に関する支援活動を行なう。著書に『ポストイクメンの男性育児 妊娠初期から始まる育業のススメ』(中公新書ラクレ)がある

取材・文/小山田裕哉 写真/PIXTA アンケート/Freeasy

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。