【沸騰! 消費税政局①】現役世代目線の損得だけで考える。「ホントに"消費減税一色"でいいの?」

夏の参院選を控え、各党が経済政策を発表し始めた。野党は皆減税を掲げ、与党との対比が選挙の争点のひとつになりそうだ。減税はもちろんうれしいけど、どの党が現役世代にとってベストなのか?

これを考えるべく消費税の性質をじっくり冷静に眺めると、どの政治家も語らない"落とし穴"があった! 【沸騰! 消費税政局①】

■参院選の焦点は消費減税!7月に行なわれる可能性が高い参議院議員選挙を見据えて、与野党が国会で経済政策を軸に激しい舌戦を繰り広げている。中でもホットなトピックが消費税の減税だ。

物価上昇が止まらず、生活は日増しに苦しくなっている。2020年の物価を基準とすると、今年3月の食料品の価格は平均でおよそ24%上昇し、同じく光熱・水道費は約14%上がっている。そこで野党は減税による家計支援を掲げて、与党を追い込みにかかっている。

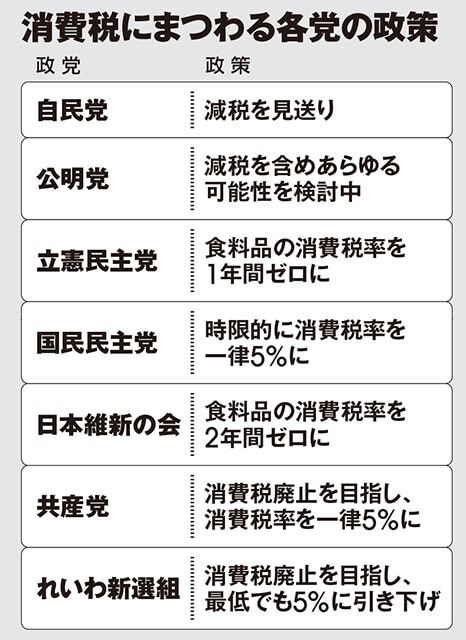

野党第1党の立憲民主党は、食料品の消費税率を1年間0%にすることを公約に盛り込む。日本維新の会は食料品の消費税率を2年間0%にすると掲げる一方、「103万円の壁問題」で気勢を上げた国民民主党は消費税率を一時的に5%に引き下げると踏み込んだ。共産党、れいわ新選組は共に消費税廃止を訴えている。

対する与党は、公明党が食料品の軽減税率引き下げを示唆するも、石破茂首相は12日、消費減税に否定的な考えを表明した。

社会保障の安定財源である消費税には手をつけず、政権担当者としての責任を強調したものの、同時に、電気・ガス代の値上がりやコメ価格の高騰などの物価高に対しての無策ぶりが露呈されたとも言えそうだ。

また、4月には全国民を対象に一律3万~5万円の給付を行なう案が政府・与党内で浮上したが、国民の激しい反発から見送られた過去もある。

結局のところ、経済対策の対立軸は消費税の「据え置き」(与党)と「減税・廃止」(野党)に絞り込まれた。そりゃあ消費税をカットしても問題ないならないほうがいいに決まっているし、生活が苦しければつい減税を求めたくもなる。

でも、ここで立ち止まって考えたい。そもそも「減税か、据え置きか」という問題設定は適切なのか? 減税以外の選択肢は本当にないのか? 現役世代目線でとことん掘り下げてみよう。

そもそも消費減税がここまで騒ぎになっているのは、消費税が納税の負担を特に実感しやすいからではないだろうか。所得税や住民税はサラリーマンなら給与から天引きされるが、消費税は日々の生活でお金を使えば必ずレシートにその金額が書いてある。

要は悪目立ちしやすい税金なのだ。元大蔵官僚で法政大学経済学部教授の小黒一正氏はこう言う。

「私だって、消費税がなくせるならもちろんなくなったほうが個人的にはうれしいです。とはいえ、社会保障の財源にも使われていることは間違いありません。また、現役世代が主に負担する労働所得税などと異なり、高齢者にもそのコストを負担させることができるという点も、消費税の大きな特徴です」

年金や健康保険、介護保険などの社会保障は、高齢者に対する給付が多くの割合を占めている。医療と介護についても受益者負担はあるものの、主な財源は保険料と国庫負担などで、事実上、現役世代からの〝仕送り〟で成り立っている側面が強い。

「消費税はモノやサービスを購入する消費者が基本的に負担する性質を持ち、老若男女を問わず、消費をした分だけ負担することになります。つまり高齢者が払う消費税も、結果的に社会保障の財源に回っているのです」

■消費減税は生活支援になる?消費税の意義はわかった。とはいえ、目下の物価上昇で暮らし向きが悪化しているのは紛れもない事実。何もしないよりは、消費減税をしたほうが家計の助けになるのでは?

明治大学政治経済学部教授の飯田泰之氏に見解を聞いた。

「消費税の減税によって、一時的に生活費の負担が減ることは確かでしょう。私の試算では5%減税すれば3%物価が下がるので、荒っぽく言えば1年分の物価上昇分は帳消しにできると考えられる。これはメリットと言えるかもしれません。

ただ、インフレが翌年以降も起きれば、負担軽減効果は消えてしまいます。それなら低所得者や現役世代の負担軽減につながる政策のほうが望ましいでしょう」

飯田氏は「なぜ今、消費減税なのだろう?」と不思議に思ったという。

「働く世代・世帯の手取りを増やすというかけ声で活発化した減税の議論が、高齢者や資産家にも恩恵のある消費減税に帰着する理由がわからないんです。一方、年金は物価上昇の影響を勘案して今年も1.9%上昇しますから。

財政の役割は収入や資産の多い人に負担をお願いして、社会を支える現役世代や低所得者に再分配し、格差を小さくして社会を安定させること。消費減税は、この『分配の正義』にもとると言わざるをえません」

どうやら消費減税は生活費の負担軽減効果が小さいどころか、格差を拡大させてしまうリスクまであるらしい。小黒氏も消費減税の効果には疑問符をつけている。

「消費税は軽減税率の対象を除いて、ざっくり言うとわれわれが消費で支払う金額に10%かかる税金です。それは間違いないのですが、実際に納めているのは企業であるという点が実はかなり大事なんです」

納税の仕組み上、企業にしてみれば、売り上げから仕入れコストを引いた収益(粗利)の10%を取っていくのが消費税という感覚だ。ところが現在は原材料費や、取引相手が仕入れ値に乗せる人件費や光熱費などが急上昇している。

そのため、減税分からこうしたコストの補填に回したいと考える企業が出てくる可能性もあるだろう。

「要は、消費税の減税分がそのままわれわれの負担軽減に直結すると考えるのは、あまりにも楽観的では?ということ。その根拠をご説明しますね。

実は大蔵省の時代から、省内部で消費税は『第二の法人税』とも呼ばれています。というのも法人税と消費税は、『課税ベース』と『税率』こそ異なるものの、仕組み自体はほぼ一緒。

消費税の課税ベースは先ほどお話ししたとおり、企業の売り上げから仕入れコストを差し引いた金額、すなわち付加価値です。ここからさらに人件費や光熱費などを引くと、法人税の課税ベースである営業利益になります。

これに消費税だったら10%、法人税だったら会社の規模に応じて15~23.2%の税率をかけた金額を納税することになるので、企業にとってはどちらも、付加価値や営業利益が上がるほど増える厄介な支出という点でよく似ているわけです。

ということは、過去の法人税率の推移と物価の関係を見れば、企業が消費減税でどう動くかを考えるヒントになりそうですよね」

法人税率は14年から18年にかけて段階的に、25.5%から23.2%に引き下げられてきた。つまり2.3%の法人税減税が行なわれたわけだが、この間物価が同様に下がったかといえば、そんなことはない。これは無視できない事実ではないだろうか。

■消費減税の思わぬ副作用消費税1%で、国には2.8兆円の税収が入る。実効性はさておき、5%減税なら実質的に約14兆円の税収を国民へ還元するという建てつけになるわけだ。この巨額の動きが日本経済に与える影響についても、飯田氏は懸念を示す。

「ここで問題になるのが、もはや今はデフレではないという点です。現状は物価が上がっており、失業率も低い。急増する現役世代の負担を軽減し、所得格差を是正するという分配上の理由で減税するなら理解できます。しかし、支出の内容を問わずに財政支出をして内需を盛り上げないといけない局面とは考えづらいんです」

本来、減税や給付金、公共事業などの財政支出は、不景気を打破する目的で行なわれる。最も効果を発揮するのがデフレ不況で、家計も企業もお金を使えず、物価も景気も落ち込んでいるときこそ財政支出の出番だ。

こう考えると、給料の低迷や失業が問題となるデフレ不況と、低失業率ながら物価の上昇に襲われる現状は、共に生活の苦しさがあるとはいえ、メカニズムが真逆であることがわかる。

つまり現状で行なわれる財政支出は、ただでさえ人手不足によるコストアップで苦労している日本経済にさらに仕事を増やすことになるので、物価上昇をさらに勢いづかせてしまう可能性が高いのだ。そうなっては元も子もない。

それでも10兆円程度の財政支出であれば、まだインフレを加速させずに行なえると飯田氏は試算している。ただし、おそらくこれが最後の機会になるという。

「現在、日本経済の生産余力は小さくなっています。大きく見積もってもあと10兆円少々需要が増えると、完全な生産能力不足に陥る。すると、国債を発行して減税や財政支出を行なうと、物価上昇が起こりやすい状況になるんです。

大型かつ継続的な減税や財政支出の追加は、この先それに見合うだけの増税かインフレを伴うことになってしまいます。

つまり今検討されている減税は、比較的少ない負担で実施できる最後の財政政策。この『切れる最後のカード』を安全保障や成長投資、高齢化・人口減少を乗り切るための改革の資源として使わなくて本当にいいのかと問いたいです」

■本当に必要な政策は?最後に聞いておきたいのは、「より効果的に家計支援ができる、ほかの政策はないのか?」という点。まずは飯田氏から伺おう。

「今は過去20年で負担が急増した現役世代の負担軽減が求められています。年収に占める税・社会保障の負担は20代で30%、40代でも24%に上ります。若い世代、平均的には所得の低い世代ほど負担が大きく、負担が20年前より10ポイント以上増えた世代もあります。

この負担増の原因のほとんどは社会保険料です。これに手をつけなければ、なんのための財政拡大かわかりません。つまり、必要なのは社会保険料の減免で、それが無理なら所得税減税のほうがまだマシです。長期的には社会保障のムダを削る、痛みを伴った社会保障改革が必須でしょう」

続いて小黒氏。

「所得に応じた給付で、生活支援をするのが適当だと思います。例えば年収300万円以下の低所得者には手厚い給付を、それ以上は所得に応じたグラデーションをつけ、世帯所得600万円くらいまではなんらかの給付を受け取れる、というようなイメージでしょうか」

小黒氏も飯田氏と同様に、社会保障改革の必要性を唱える。その最大の目的は、特にボリュームの大きい医療費の膨張を抑えること。医療費の増加スピードを、中長期的な名目GDP成長率に沿って制御する仕組み(医療版マクロ経済スライド)を導入すべきだという構想を語ってくれた。

団塊ジュニア世代を支え切るまであと数十年、持続可能な社会保障改革を行なうことが現役世代にとってのメリットにもなるという観点は、ふたりの経済学者が口をそろえる事実なのだ。

ここまで詳細に見てきたが、消費減税のデメリットがこれほど大きいとなると、今のところ、自民党が最も合理的な判断をしていると考えざるをえない。それだけに、野党の中に消費減税以外の選択肢を強く打ち出す政党が見られないのは残念だ。

繰り返すが、消費減税は一見、家計支援として効力が見えやすい。だからこそつい飛びつきたくなってしまうし、各党も選挙対策として打ち出しているわけだが、世代間の不平等や副作用があることも見逃してはならない。

これから約2ヵ月、与野党とも選挙戦の中で、さらに政策を変化させていく可能性は十分にある。本当に国民の生活と未来を考えているのはどの党なのか、じっくり見極めなければならない。

取材・文/日野秀規

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。