"世界史的にものすごい"ミャンマー市民による民主化闘争 高野秀行×西方ちひろ対談【前編】

イチオシスト

イチオシスト

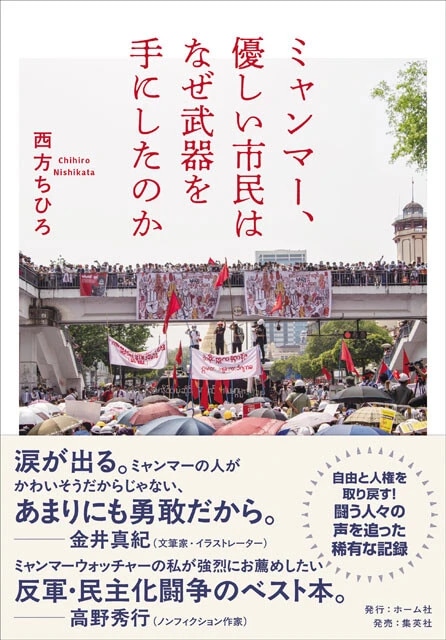

「世界史的にものすごいことが起きている」。ミャンマーで続いている民主化闘争(反クーデター運動)を、長年ミャンマーを取材してきたノンフィクション作家の高野秀行さんはそう説明する。2021年2年1日、民主化が進み、経済成長著しいミャンマーで軍事クーデターが起き、ミャンマーの人々は民主主義と自由を奪われた。Z世代を中心とする市民が同時多発的に立ち上がり、徹底した「非暴力」で抵抗するが、軍による罪なき人々の虐殺を前に、市民は武装化を決断する。現在まで続くこの民主化闘争を、当時ヤンゴン在住だった西方ちひろさんはリアルタイムにSNSに発信。それらをもとに『ミャンマー、優しい市民はなぜ武器を手にしたのか』(ホーム社)をまとめた。

刊行を機に、西方さんと高野さんの対談をお届けする。民主主義が世界のさまざまな国で揺らぐこの時代に、ミャンマーの民主化闘争は何が特別なのか。「心が二つある」と高野さんが形容するミャンマーの人々の国民性と、優しい彼らの戦い方について。前・後編でお届けする。

* * *

対談する高野秀行氏(右)と西方ちひろ氏。本書に登場する関係者の安全上、著者・西方ちひろ氏の顔は出せない

高野 2021年2月1日に軍事クーデターが起きると、ミャンマー市民が立ち上がって反クーデター運動が始まった。それが今なお続いているわけですが、この運動の貴重さ、重要性に、まだ多くの人が気づいていないと思います。軍事政権による市民の弾圧って、第三世界や途上国ではよくあること、みたいな印象を持つ人がいるかもしれません。でも、ミャンマーで起きていることは、そういったこととは全く違うんです。

まず、市民側のリーダーが不在です。それから外国からのサポートがない。徹底した非暴力から武力闘争に転向していくわけですが、その過程でも市民は組織化しないまま、じわじわと軍政を追いつめている。世界史的にものすごいことが起きています。

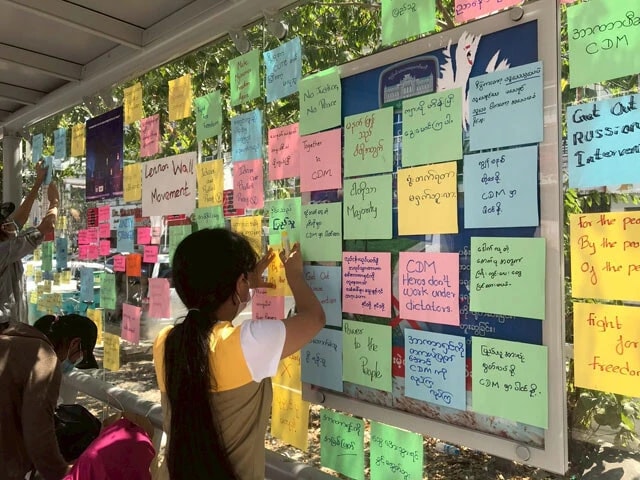

西方 そうですね。私はクーデターが起きる数年前から2022年まで国際協力の仕事でヤンゴンに住んでいて、政変を目の当たりにしました。直後からSNSをウォッチしたり、友人たちから話を聞いたりする中で、面白いなと思ったのは、大きな声を持つ人がいないぶん、みんながどうやって軍に抵抗するか、今後ミャンマーをどんな国にしたいか、などをSNSに投稿し、拡散していくなかで、なんとなくの方向性がつけられていくことです。軍によるインターネット遮断をかいくぐって繋がったSNS上で、おのずと合意が形成されていく。それが現実の社会に降りてきて実行されていくという感じで、これは特殊なことが起きていると思いました。

高野 もしリーダーがいたら、そこを捕まえたらおしまいなんですよ。だから軍にしてみれば、この反軍活動を止めるすべがない。

西方 はい。誰かが捕まったとしても、必ずまたどこかで誰かが出てくる。国全体に小さなリーダーがたくさんいるという感じですね。

高野 もう一つ思ったのは、「SNS時代の抵抗運動」だということです。特に初期のころは、日本にいる僕にも、TwitterやFacebookでどんどん新しい情報が入ってきたんです。友達のミャンマー人やサポーターの日本人には軍関係の知り合いがいる人もいるので、表の情報から裏の情報までひっきりなしに入ってくる。当時はコロナ禍で、現地に行きたくても行けないという事情がありながら、半分ミャンマーにいるような気持ちでした。

西方 ミャンマーの人も、海外の人たちのSNSの投稿をかなりチェックしていました。SNSのおかげで、この民主化運動にはある意味、世界のどこにいても参加できたのかもしれないですね。

高野 ミャンマーでは何度も軍事クーデターと、それに対抗する民主化運動が起きていますよね。とくに1988年はひどくて、数千人が軍に殺され、多くの人が拘束されたり拷問を受けたりした(8888民主化運動)。ただ、このとき参加したのは主にヤンゴンの学生で、多くのミャンマー人は何が起きていたのか知らなかったんですよ。でも今回は「全員参加」ですよね。

西方 そうですね。2月6日から抗議活動が始まったんですが、夜、Facebookを開くと、政府の関係者しかいないような首都のネピドーでも、小さな村でも、国のいたるところでデモをしているんですよね。少数民族の地域で、裸足でデモをしている人もいて。

2月22日、ヤンゴンの湖畔の土手にぎっしり座って抗議の声を上げていた市民たち。撃たれた時に血の色が見えるよう、白い服を着た人が多かった(撮影:西方ちひろ)

高野 日本には3万人以上のミャンマー人が住んでいて、とくに首都圏には人口が集中しているので、東京でもデモをやっていました。僕も何度か参加したんですが、最初に参加したときに、これはダメだと。僕には言葉が分からなかったんですよ。みんなでシュプレヒコールをあげるんだけど、ビルマ語(ミャンマー語)が分からないから、また習い始めて。

西方 すごい!

高野 ミャンマーと関わるようになって30年以上たちますが、最初にビルマ語を学んで、次に少数民族・シャン族のシャン語をやって、その後、ワ族のワ語もやったんです。ちょうどクーデターが始まる前に、次はシャンに行こうと思ってシャン語を習っていたら、こんな事態になった。

で、東京でやっていた少数民族のデモにも参加したら、シャン人のシュプレヒコールもビルマ語なんですよ。シャン語でシュプレヒコールはあげない。ダメじゃん! と思って、ヤンゴンに住むビルマ語の先生の授業をオンラインで受け始めて。デモが始まると先生もデモに行っちゃうし、話題の大半は反軍活動についてでしたね。当然ですよね。ミャンマー人の10人に9人が参加しているような状態だったから。最初の一年は、僕も"半当事者"のような気持ちで反軍活動に浸っていました。

なんですが、西方さんの本を読んで、「中」にいる人と、安全地帯の「外」にいる人は、決定的に違うとつくづく感じました。ミャンマー国内、とくにヤンゴンなどの都市部に暮らす人にとっては日常が失われ、自由が奪われ、まさに目の前で軍事衝突が続いていたんですよね。その絶望感や恐怖、孤立感が、この本から伝わってきました。

【高野さんだったらどう書きましたか?】西方 この本には、市民たちの抗議活動が始まってから約1年間、私がSNSに投稿したリアルタイムの記録を載せています。当時は軍によって、深夜1時から朝9時まで、インターネットが遮断されていたんです。仕事が終わってからその日起こったことを書いて、ギリギリ0時59分に投稿する、という生活をしていたので寝不足でした。

高野 昼間は仕事がありますからね。

西方 コロナ禍で在宅ワークが多かったんですが、シュプレヒコールがずっと聞こえてくるんですよ。デモには私の仕事仲間も参加しているのでいつ軍に弾圧されるかと思うと気が気じゃなくて、マウスを握る手がいつも汗でびっしょりになっていました。緊張で。

高野 知り合いが軍に捕まったり、弾圧されたりということを聞くわけですよね。

西方 そうですね。昨日まで連絡を取り合っていた人が逃げたとか、捕まって刑務所に入ったらしいとか。日本にいると現実的でないことがどんどん起こるので、どうしていいかわからなかったですね。

でも、先ほど高野さんが内と外では全然違うという話をされましたが、中にいても、日本人の私とミャンマー人とでは、決定的に違ったんです。

2月1日以降、同じ経験をして、軍に対して怒っているのは同じなんです。でもミャンマーの人たちは、自分たちの未来や、子供たちの未来を考えているんですね。かつて約束されていた自由な未来を取り戻すために、今の犠牲や理不尽を引き受けて、武器をとって戦っている。そうした彼らと、帰る国のある私とは、決定的に違ったと思います。

高野 ミャンマー人の僕の友人たちも、今回のクーデターで「私たちの将来がなくなった」と言っていました。その一言に尽きるんでしょうね。

西方 最初、私は個人のアカウントで発信していたんです。でも、途中から匿名アカウントに切り替えました。所属する組織への影響を考えてのことですが、悪いことをしていないのになぜ名前を隠さなきゃいけないんだとか、ミャンマーの人たちが顔を晒して、文字通り命がけで戦っているのに、自分は名前すら隠すのかとか......自分がものすごく意気地なしだと感じて、心の持っていきかたがわからなかったですね。

高野 西方さんの心情としては苦しかったと思います。一方、記録としては、いい方向に作用したんじゃないかと思いますね。怒りや絶望といった熱い思いがあふれつつも、冷静な部分もあって。ミャンマーの人ではないので、距離がとれているんですよね。

西方 そうですね。ミャンマーの人を完全に代弁することはできなかったですね。

高野 ミャンマーの人が書いたらたぶん「主張」になるところを、この本は「ルポ」になっている。客観的な状況説明もできているし、いろんな立場のミャンマー人にインタビューをしていますよね。ミャンマーの人が書いたらそんなことはしないと思います。自分がすべてを知っていると思うだろうから。

僕の考えでは、書き手って「媒介者」であるべきなんです。ノンフィクションでも小説でも、媒介者は読者と対象・現場の間にいなきゃいけない。意図したわけではないでしょうけど、西方さんはその役割を果たされていると思いました。

西方 ありがとうございます。こういう記録は、本当は私が書くよりも、当事者であるミャンマー人が書いた方が絶対にいいだろうと思っていたので、そう言っていただけてホッとします。

高野 加えてこの本が貴重なのは、西方さんのような一般の人が自分の体験を書いているところですね。欧米だと、国の政変を書くのはジャーナリストか研究者、あるいは著名人がほとんどなので、こうした本が出るのは日本だけの習慣だと思います。そういう意味で、本自体も、世界的に珍しい。

西方ちひろ『ミャンマー、優しい市民はなぜ武器を手にしたのか』(ホーム社)

西方 そうなんですね。政変が起きたのがちょうどコロナ禍だったのでミャンマーにいる日本人が少なく、私の発信が希少価値を持ったのかなと思います。

対談でこんなことを聞いていいのかわかりませんが......、もし高野さんだったらどうやって書かれただろうと考えたことがあるんです。高野さんの『西南シルクロードは密林に消える』や『ミャンマーの柳生一族』で、ミャンマーの歴史を知ったり、興味を持ったという人は私の周りにもたくさんいるんです。高野さんの本って、すっごく楽しくてユニークでギャグもあって私は大好きなんですが、そうした本を書かれてきた高野さんだったら、今回のクーデターをどんなふうに書かれただろうと。

高野 それは難しいですね。たとえば『ミャンマーの柳生一族』はいかがわしいタイトルですが(笑)、内容自体はいい入門書になっていると思うんです。でも今回のクーデターと反軍運動はものすごくシリアスな状況なのでギャグなんか入れられない。当然、同じような切り口では書けない、あるいは書きづらい。書くとしたら違う方法になると思いますが......そこはもう、各々役割がありますよね。僕は何でも書けるわけではないし、西方さんが僕のように書けるわけでもないし、それぞれに書くべきこと、書き方があるんじゃないかなと。

西方 ああ、なるほど。そうですね。

高野 それから僕の場合、ミャンマーへの入り口が少数民族のシャン民族なんです。一方、西方さんはヤンゴンに住んでいたので、この本で主に書かれているのはビルマ民族(バマー)ですよね。ミャンマーは7割のビルマ族と少数民族からなる国ですが、ビルマ族と少数民族の人たちって考え方も文化も違います。そういう意味で、ミャンマーを見る視点が、西方さんと僕とでは違うところはあるのかなと思います。

高野秀行『ミャンマーの柳生一族』(集英社文庫)

西方 おっしゃるようにミャンマーは複雑な国で、これまでビルマ族の多くは、少数民族にいいイメージを持っていなかったのですが、クーデター後、その関係性が大きく変わりました。

高野 そうですよね。たとえば日本でもよく知られているアウンサンスーチーさんって、少数民族にそれほど人気がないんですよ。片やビルマ族にとっては、リーダーを超えて信仰の対象になっている。ほかにもビルマ族と少数民族には大きなギャップがあるんですが、反軍活動を通して一つになったんですよね。大災害が起きたあとに生まれる、私利私欲を捨てて皆で助け合おうとするコミュニティを「災害ユートピア」っていいますが、それと似たような一体感が生まれたんだと思います。

現実問題として、少数民族なしに、反軍活動が続かないというのも大きかったのではないか。少数民族は少数民族武装勢力(EAO)を持っていますが、ビルマ族だけ、民族ごとの武装勢力を持ってないですよね。

西方 はい。ビルマ族の武装勢力って、ニアリーイコール国軍だったってことですよね。

高野 そうですね。だからお互い協力しあうようになったんだけど、ロヒンギャの人たちのことも理解するようになったのには驚愕しました。

西方 私もです。ミャンマーでは人権意識の高い人でさえ、これまでロヒンギャには顔をしかめて拒絶していたので。

高野 ビルマ族はもちろん他の少数民族も、ロヒンギャのこととなると、目の色が変わりましたよね。ところが、全員ではないしその後もいろいろあるものの、ロヒンギャを受け入れようという流れになったことはすごい変化だなと。軍という絶対的な「悪」が登場したから起きたわけですが。

西方 ただ、軍を倒すまでは利害が一致しているので民族を超えて協力していますけど、その先の目標は民族によって違います。ビルマ族は軍を倒すまで戦って、国を作り変えたいと思っている。一方、少数民族の人たちは、連邦制を実現して「自治」ができればいい。今後、そういったゴールの違いが問題になってくるんじゃないかと。

高野 絶対になるでしょうね。反軍活動が始まって4年半以上たち、当初のような一体感は薄れてきたかもしれませんが、一体感という点でいえば、世代を超えた連帯もありましたよね。クーデターが起きた後、真っ先にデモを始めたのはZ世代だった。経済的豊かさやデジタルの恩恵を享受して育ち、自分が楽しければOKで政治に関心がないと思われていたZ世代が立ち上がったことに、上の世代は驚いたわけです。

上の世代は過去の経験から、軍の弾圧の恐ろしさを知っているのでデモに踏み切れずにいたんだけど、Z世代に引きずられるように参加するようになって、運動がどんどん大きくなっていったという感じでしたよね。

大学生たちが、バス停に「自由のために闘おう」など書かれたメッセージを貼っている。非暴力運動のひとつ(撮影:西方ちひろ)

西方 そうでしたね。大人たちのなかには若者を応援しようと、デモへの送り迎えをしたり、食べ物を配ったりと、財力を使って支援する人もいました。かつての軍事政権下で長年生きてきた年配の世代には、軍がいかに強いかを知っているだけに一線を引くような人もいたのですが、そういう人はZ世代に腑抜けでダメだと言われてりして。

高野 日本でも同じことが起きていたんですよ。東京の高田馬場にはミャンマー料理店が多いんですが、若いミャンマー人はあまり行きたがらなかったというんです。というのは、高田馬場で店をやっているミャンマー人の多くが、学生運動の弾圧から逃れてきた88年世代だから。ミャンマー人ってけっこう年功序列で、おじさんは若者に説教しがちなんですよ。なので若者は敬遠していたらしいんですが、軍事クーデター発生後、おじさんと若者たちの間にいい関係が築かれていった。

おじさん世代はデモを知り尽くしているわけです。警察への届け出とか交通整理とかをおじさんたちが仕切って、デモの内容は若者が考える、といった役割分担がうまい具合にできていきました。冒頭で西方さんが言われたように、皆が集まると、誰かが主導しなくても、自然にスムーズにものごとが決まっていく。僕も参加していて気持ちよかったです。

西方 今、ミャンマーで武器を持って戦っている人の中心は、20代から30代、中には10代もいます。次世代のために命を懸けて行動するというのは私にはできないことなので、彼らを応援したい。その思いで本を書きました。同時に、ナイーブすぎるかもしれませんが、戦争が続いてしまうことに抵抗を感じてもいるんです。そう思うのはやっぱり、彼らは本来、武器を持って戦いたい人たちじゃないはずだからです。

後編に続きます

●高野秀行

ノンフィクション作家。1966年東京都生まれ。モットーは「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやり、誰も書かない本を書く」。『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。『ワセダ三畳青春記』で酒飲み書店員大賞、『謎の独立国家ソマリランド』で講談社ノンフィクション賞および梅棹忠夫・山と探検文学賞、『イラク水滸伝』で植村直己冒険賞およびBunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。『語学の天才まで1億光年』、『酒を主食とする人々』など著書多数。ミャンマー関連の著書に『アヘン王国潜入記』、『西南シルクロードは密林に消える』、『ミャンマーの柳生一族』がある。

●西方ちひろ

関東出身。学生時代に世界各地を旅して、日本と途上国との格差を目の当たりにする。卒業後、国際開発の仕事に従事し、アジアなどで働く。趣味は読書とアウトドア。モットーは「誰に対しても同じ言葉で話す」こと。

構成/砂田明子

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。