通報は義務でも広いグレーゾーン‥‥。救いの手が届かない「虐待未満」の子どもたち

イチオシスト

イチオシスト

精神的に追い詰められながらも社会からの救いの手が届かない「虐待未満」の子どもたちは少なくない

「児童虐待ではないか?」

10月末、とあるYouTubeの配信動画にそんな疑惑の目が向けられた。

夫と妻と彼らの子、そして妻の2人の連れ子という家族構成の、いわゆるファミリーYouTuberが配信したその動画内で、妻が「結婚するとき、連れ子邪魔じゃなかった?」と質問。それに、夫が「邪魔だったかもね」と子どもを前にして答えたことが、問題視されたのだ。

彼らはその後、視聴者からの通報を受けた警察官が来たことを告白。発言は「ネタ」だったと釈明したが、批判は止まず、活動休止を余儀なくされた。その後もSNSでは、当事者不在のまま、発言が児童虐待に該当するか否かの論争が続いている。

しかし実際、社会には保護者からネグレクトやハラスメントを受けながらも「児童虐待」の定義には当てはまらないために放置されている、「虐待未満」の子どもたちが少なくないようだ。

【可視化されない心理的虐待】「暴力こそ受けませんでしたが、あからさまに邪魔者扱いされて毎日辛かった」

自身の幼少期を振り返るのは佐伯美和子さん(仮名・21歳)だ。

「中学生までは、6人家族で埼玉県の2DKのアパートに住んでいました。私は4人きょうだいの下から2番目。父はビルのメンテナンス業の深夜勤で、母はクリーニング店でパートをしていました。

普通の家って、門限ってあるじゃないですか? うちの場合は『逆門限』だった。午後6時まで父親が寝ているので、家に帰ってきてはダメというルールだった。台風の日や冬の寒い日も3歳上の姉や2歳下の弟と駅の待合室やスーパーの階段で時間を潰していました」

児童虐待相談の対応件数のうち、半数以上を占める心理的虐待の発見や認知は、第三者には困難だ

佐伯さんらの帰宅後、父が仕事のために家を出るまでは約30分。このわずかな父子の時間にも、和気あいあいとした団らんは皆無だったという。

「基本的に無口な父でしたが、口を開けば『お前らがいなければなぁ』『あと何年で自立するんだ』とこぼしていました。毎日そんな言葉を浴び続けると『生きてちゃダメな人間なんだ』『ここにいちゃダメなんだ』という気分になってくる。母は子供には優しい人でしたが、それ以上に父に支配されていて、『お父さんの迷惑にならないようにね』が口癖だった。そんなこともあって、兄と姉は中学を出てすぐに就職しました」

そんな家庭に来訪者がやって来たのは、佐伯さんが小学校6年生のときだった。

「雨の日も風の日も子供だけで外にいる私たちに、ネグレクトの疑いを感じた誰かが児相(児童相談所)に通告したようで、職員の方が家庭訪問に来たんです。姉が『子供を守るお仕事の人だよ』と教えてくれたので、自分たちの境遇が改善するのではないかと期待を抱きました。

そして後日、家族全員で児相の事務所に出かけ、兄弟はみんな個別に別室に呼ばれて聞き取りをされました。『ご飯は何が好き?』とか『夜はどうやって寝てる?』などの質問があったと思います。私はそれらに正直に答えました。他の兄弟も同様だったと思います。結果、『ネグレクトの事実なし』と判断されたのでしょう。その後、児相の職員の訪問を数回受けただけで、家庭内の状況は何も変わりませんでした」

公的機関による救いの手は届かなかった佐伯さんとその兄弟が闇から抜け出したのは、皮肉なことに佐伯さんが中学2年の時に父が自殺したからだった。

「当時から、私たちきょうだいはみな、家庭の居心地の悪さは感じていましたが、ある種の『慣れ』もあったので、積極的に助けを求めることはありませんでした。私は家庭が闇だった反動で、学校や友人と遊んでいる時は楽しくて人一倍楽しそうにしていたと思います。

だから私たちの家庭での状況に気づく人も少なかった。しかし、父が死を選ばなければ、私か下の子が死を選んでいたかもしれない。今思うと、それほどまでに心が蝕まれていたとおもいます」

【周囲の大人に課せられた義務】児童虐待防止法には「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所または市町村にその旨を通告しなければならない」と義務付けられている。つまり、児童虐待やネグレクトを見過ごすことは、法律違反なのだ。

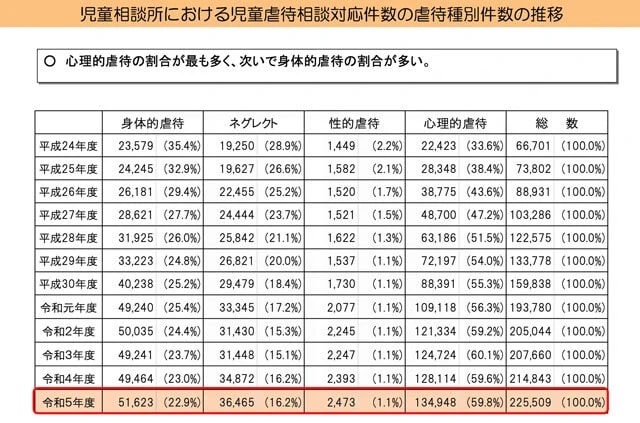

ところが、他人の子供が児童虐待を受けているか否かを判別するのは、容易ではない。こども家庭庁の統計によると、児童虐待の種別では身体的虐待よりも心理的虐待の割合が大きく、第三者による発見や認知はますます困難になってきている。

近畿地方に住む吉岡健二郎さん(51歳)は6年ほど前、ある児童の状況を公的機関に通報しなかったことについて、今も悔やんでいる。

「『なんか変だな』と最初に違和感を感じたのは、小学校入学以来、うちの息子と仲の良かったA君の父親と2年次の運動会で初めて顔を合わせた時。父親とは軽く立ち話をしたのですが、A君がそばにいるにも関わらず、『こいつは何やらせてもダメなんで』『どうしようもない奴だから』とネガティブな言葉を連発していたのです。

しかもA君はそれに反論するでもなく、神妙な顔でひたすらうなだれるばかり。その後もA君が、夕食どきにコンビニで弁当やおにぎりを一人で買っているのを繰り返し見たことで、『もしかして』と思うようになりました」

子供たちの笑顔は社会全体で守られるべきだ

吉岡さんは当時、児童相談所に通報することも考え、役所のホームページにある「児童虐待発見チェックリスト」も確認したという。

「そこには、『服やからだが汚れている』『不自然な傷や打撲の跡がある』などといった内容が、チェック項目として書かれてありましたが、いずれもA君の状況には当てはまらなかた。一方で、通報を受けた児童相談所がどう対応をするかを示すフローチャートを見ると、『安全が確認されるまで一時保護』と書いてあった。

『もし間違っていたら』と躊躇(ちゅうちょ)しているうちにコロナ禍となり、そのタイミングでA君は転校してしまいました。私の予感が間違いで、今も元気に暮らしているといいのですが‥‥」

こども家庭庁に、児童相談所などの公的機関にアクセスすべきタイミングについて尋ねたところ「通告という段階でなくても、気になることがあればなんでも児童相談所虐待対応ダイヤル(189)にご連絡ください」との回答があった。

子供の未来を守るために、躊躇は不要だ。

文/吉井透 写真/photo-ac.com、こども家庭庁

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。