絶望するにはまだ早すぎる 【沼野恭子✕リアルワールド】

イチオシスト

イチオシスト

エスペラントは国際補助語として最も普及している人工言語である。日本エスペラント協会のサイトによると、現在、エスペラントが使える人は世界中に100万人ほどいるという。

考案したのは、ビャウィストクという現ポーランド(当時はロシア帝国領)の町で生まれたラザロ・ルドヴィコ・ザメンホフ(1859〜1917)というユダヤ人だ。彼がエスペラントを考案した1887年当時、故郷では、ユダヤ人、ポーランド人、ロシア人、ドイツ人などさまざまな民族が対立し、ポグロム(ユダヤ人に対する集団暴力行為)が起きていた。ザメンホフは、だれもが理解できる共通語があれば、こうした不幸な出来事を解消する助けになるのではないかと考えたのである。

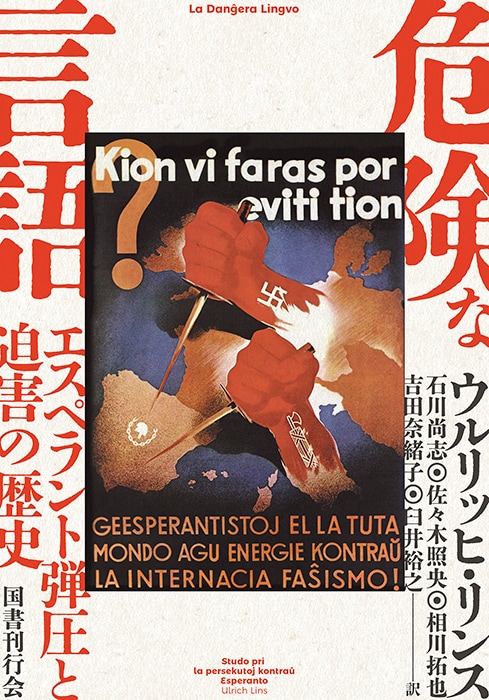

おそらくここまでは多くの人が知っている事実だろう。最近出たウルリッヒ・リンスによる増補版『危険な言語 エスペラント弾圧と迫害の歴史』(石川尚志・佐々木照央・相川拓也・吉田奈緒子・臼井裕之訳、国書刊行会)は、エスペラントがその後どのような歴史をたどったかについて、じつに多くのことを教えてくれる良書である(エスペラントからの翻訳)。

いち早くレフ・トルストイがエスペラントを支持したこと、当初はフランスやイギリスでも危険視されたこと、ナチスドイツでは「ユダヤ人の発明した人工語」として目の敵(かたき)にされ迫害されたこと、ソ連では、革命後20年ほどは容認され推奨すらされていたのに、スターリン時代に世界革命から一国社会主義へと転換して独裁化・国粋主義化するにつれ、エスペラントによる外国との文通が弾圧されるようになったこと、日本では、1914年に来日したウクライナ出身でロシアのエスペラント詩人ワシリー・エロシェンコが人気を博したこと・・・。

そもそもの成り立ちからしてエスペラントは、世界の民族間・言語間の平等、世界主義(コスモポリタニズム)をめざすものであり、ナショナリズムや外国人排斥の対極にある理念を内包していた。だから、エスペラントの歴史を知るということは、単に国際補助語の苦難の過去をたどるだけではなく、エスペラントが体現してきた人間相互の理解にもとづくヒューマニズム、差別のない平和な世界を求める国際主義といった普遍的な価値観について学び直すことにつながる。本書で指摘されているとおり「エスペラントに対する姿勢が、しばしば、政府や政治運動体の民主化度合いを示すバロメーターとなる」のである。

臆面もなく「自国ファースト」を声高に叫ぶ国が多くなってしまった現在、そして大国が自国の言語やイデオロギーを弱小国に押しつけようとする現状にあって、エスペラントが理想とする自由・平等・寛容こそ最も必要でアクチュアルな価値観なのではなかろうか。

絶望するのはまだ早すぎる。「エスペラント」とはザメンホフのペンネームだが、「希望する人」を意味する。さまざまな迫害に遭いながら130年以上もの間エスペラントが生き延びてきたことに勇気づけられる。まさに本書『危険な言語』は「希望の書」である。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 40からの転載】

ぬまの・きょうこ 1957年東京都生まれ。東京外国語大学名誉教授、ロシア文学研究者、翻訳家。著書に「ロシア万華鏡」「ロシア文学の食卓」など。

記事提供元:オーヴォ(OvO)

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。