山手線E235系で次世代のための重要な実験を開始!JR東日本 次世代VVVFインバータは体積60%減の超小型軽量化と超省エネ化を実現

JR東日本と三菱電機は、共同で開発を進めている在来線車両向けの「次世代車両駆動用インバータ装置」を山手線を走るE235系電車に試験的に搭載します。この装置は、電車の心臓部とも言えるモーター駆動装置の省エネ性能を向上させ、大幅な小型軽量化を実現するものです。この取り組みは、鉄道のゼロカーボン化に向けた重要なステップであり、将来の車両設計や、生まれたスペースを活用した新たな利用者サービスの向上に繋がる可能性を秘めています。

山手線が実験台に!未来の電車はここから生まれる

JR東日本と三菱電機がタッグを組んだこの取り組みは、鉄道車両の未来を大きく変える可能性があります。

その主役は、「次世代VVVFインバータ装置」と呼ばれる装置で、新世代の VVVF(可変電圧 可変周波数)のインバーター(直流を交流に変換する電力変換)装置です。電車のモーターを効率よく動かすための”心臓部”ともいえる装置です。

この次世代装置の実証実験の場として選ばれたのは、多くの利用者が行き交う山手線です。

実際に運用されているE235系1編成に2台が搭載され、2026年2月頃まで試験が行われる予定です。この試験で得られた様々なデータや知見は、未来の次世代車両の設計・開発に活かされていくことになります。

大幅なダイエット!半分以下のサイズと重さで性能もアップ

今回開発された次世代VVVFインバータ装置の最大の特徴は、その驚異的な小型軽量化と省エネ性能です。

省エネの秘密は、最新のSiC(シリコンカーバイド)素子にあります。半導体チップとパッケージの構造を最適化することで、素子が動作する際に失われる電力(スイッチングロス)を約60%も低減させることに成功しました。

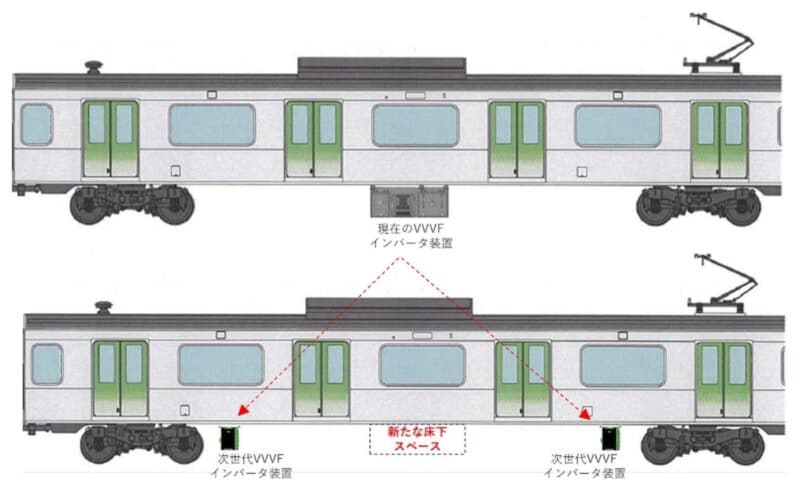

また、この省エネ化によって素子の発熱が抑えられ、冷却器を小さくすることが可能になりました。さらに、装置内の部品配置を根本から見直して高集積化を図った結果、従来機器と比較して体積は約60%、質量(重さ)は約50%もの削減を実現しています。この小型化により、装置の取り付けにスライドレール方式を採用できるようになり、メンテナンス作業の負担軽減や安全性向上にも繋がります。

未来の車両に向けた第一歩!小型軽量化実現で新たなサービスも

VVVFインバータ装置が小さくなることで、車両の床下には新たなスペースが生まれます。このスペースは、私たちの鉄道利用をより快適で便利なものに変える可能性を秘めています。

例えば、空いたスペースに新たなサービス機器を搭載すれば、利用者向けのサービスを向上させることができます。また、車両の状態を監視するモニタリング装置を増設することで、故障を未然に防ぎ、列車の安定輸送に貢献することも可能になります。

この技術は通勤車両だけでなく、ハイブリッド車両など他の駆動システムを持つ車両にも応用が期待されています。客室内に機器を設置している車両の場合、それらを床下に移すことで、客室スペースの拡大や座席数の増加も実現できるかもしれません。

JR山手線での「次世代VVVFインバータ装置」の試験に関して

JR東日本と三菱電機が共同開発中の次世代VVVFインバータ装置を、山手線で使用しているE235系電車1編成に2台、試験的に搭載します。実証試験は、2026年2月頃まで実施される予定。試験期間中は、実際の営業運転の環境下で、装置が設計通りにモーターを制御できるかという「制御状態」や、日々のメンテナンスのしやすさといった「メンテナンス性」の確認などが行われます。

ここで得られた貴重な知見やデータは、すべて未来の車両を創るための糧となり、次世代車両の具体的な設計・開発に直接活用されていきます。

JR東日本と三菱電機による今回の実証実験は、鉄道車両の未来を大きく変える可能性を秘めています。次世代VVVFインバータ装置による体積60%減という小型軽量化は、省エネ化を加速させ、ゼロカーボン社会の実現に貢献するだけでなく、新たな車内サービス創出のきっかけとなるでしょう。これから行われる試験を経て、次世代の車両がどのような姿で登場するのか、その動向に注目です。

(画像:JR東日本、三菱電機、TOP写真:Pixta)

(鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け!鉄道チャンネル)

記事提供元:鉄道チャンネル

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。