“京鹿の子絞”の職人が絶賛!「絞り染め」を愛する外国人が驚きの進化:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分)。

今回は、フランス在住の外国人の初来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

紹介するのは、フランス在住の「絞り染め」を愛するコルネリアさん。

絞り染めとは、布の一部を糸で括って染料につけ、模様を生み出す染色技法。ニッポンを代表する伝統工芸として知られており、海外でも「SHIBORI」と呼ばれ、世界共通の言葉になっています。

若い頃、服の縫製や裁縫の仕事をしていたコルネリアさん。結婚を機に翻訳家に転職しましたが、2020年に絞り染めの本と出会い、若い頃の情熱が再燃。以来、1週間のうち30時間以上を絞り染め作りに費やすように。

作り方を見せてもらうと、まず生地に色鉛筆で下絵を。この下絵に沿って、染めたくない部分を糸で縛り、染めの工程へ。自作の染料に生地を浸け、半日乾かし、糸を解いたら完成です。

コロナ禍の間に絞り染めを知ったため、ニッポンには一度も行ったことがないコルネリアさん。「もっと多くの模様を作れるようになって、いつか本物の絞り染めの職人になりたい」と願っています。

そんなコルネリアさんを、ニッポンにご招待! 2年前に初来日を果たしました。

向かったのは、京都。実はコルネリアさん、ニッポンで「京鹿の子絞」を学ぶのが夢だと話していました。

京鹿の子絞は、立体的な模様で知られる京都の伝統的工芸品。その代表的な模様が、鹿の斑点に似ていることから鹿の子という名に。

1ミリ角の布を指でつまみ、絹糸で9回巻き上げるというもので、極小の粒は、1円玉の面積に約100個分という小ささ! 一着の着物を作るには、この粒が約15万に達するといわれ、完成までに約2年は要する究極の絞り技法です。

コルネリアさんが訪れたのは「京都絞り工芸館」。館長の𠮷岡健治さんは、京鹿の子絞の職人でありながら、その魅力を世界に伝えたいと、24年前に京都絞り工芸館を設立。職人グループ「京都絞栄会」の会長を務め、制作した作品は国内外の美術館に展示されています。

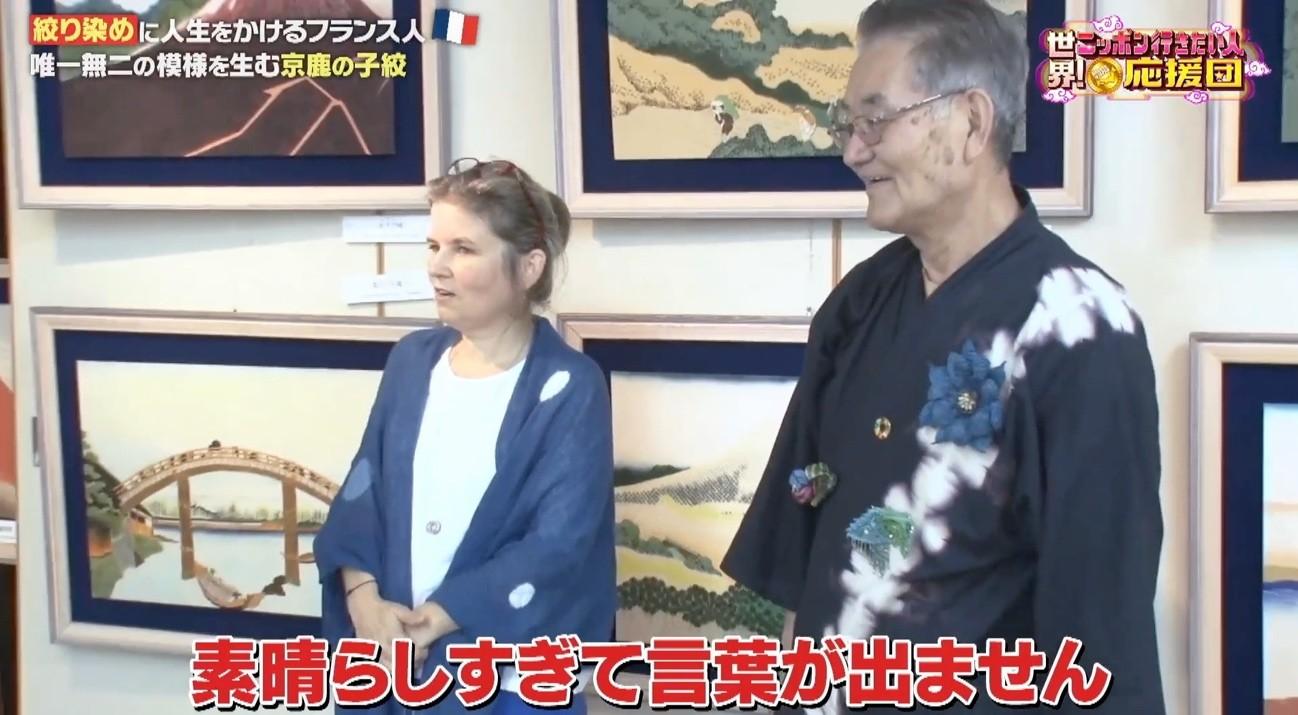

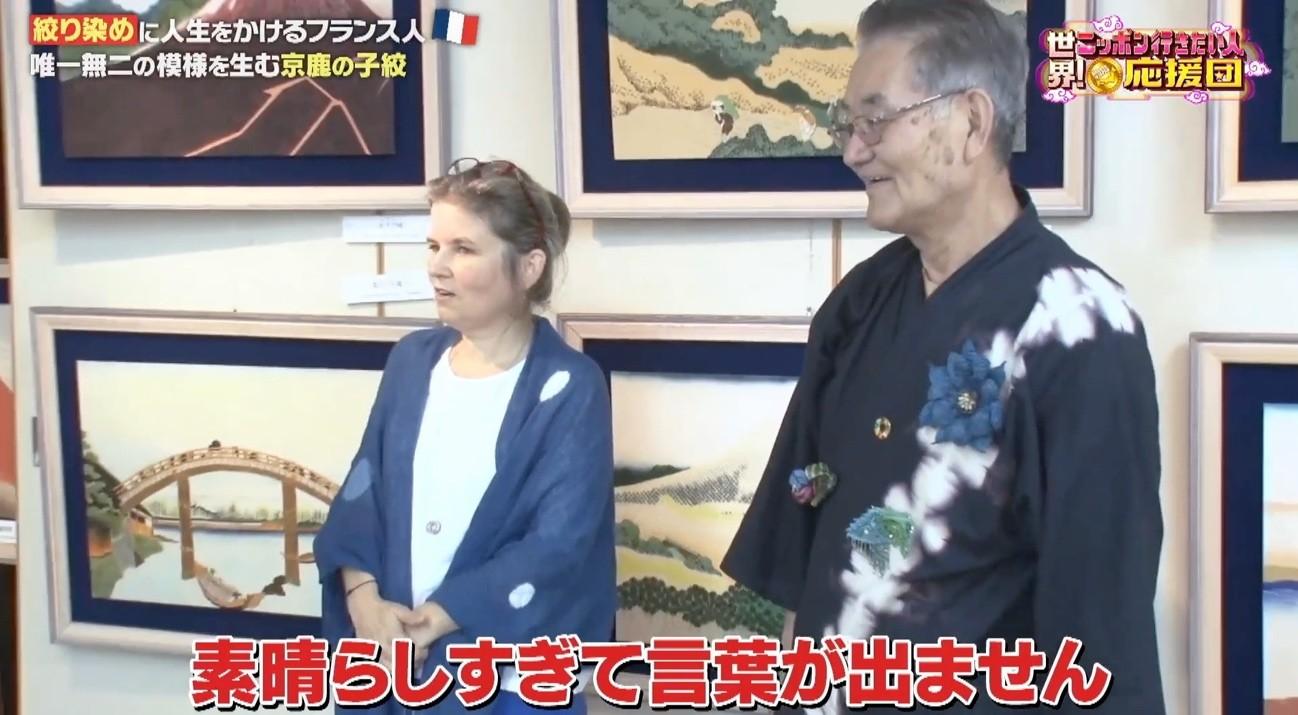

早速、見せてくださったのは、京都絞栄会の皆さんが京鹿の子絞だけで制作した葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景神奈川沖浪裏」。15もの絞り技法が使われており、「素晴らしすぎて言葉が出ません」とコルネリアさん。

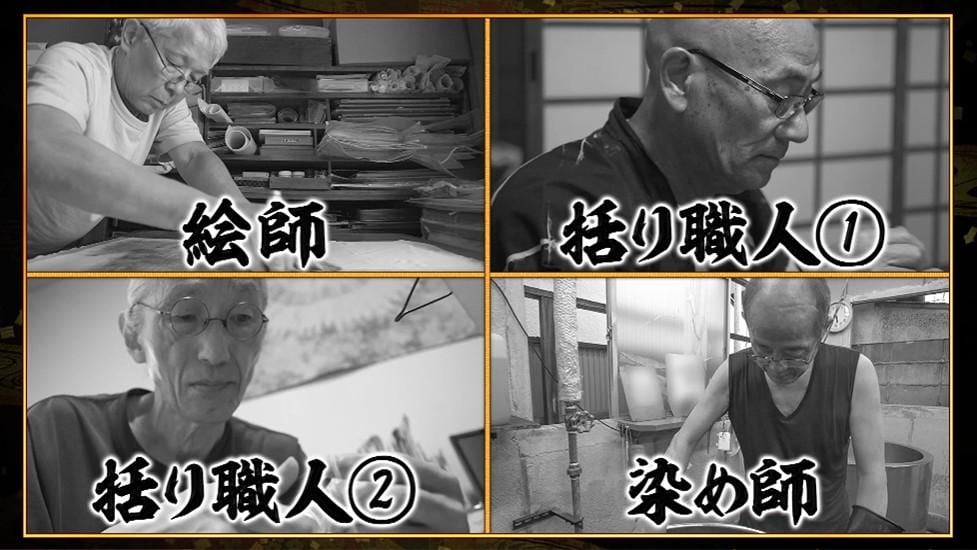

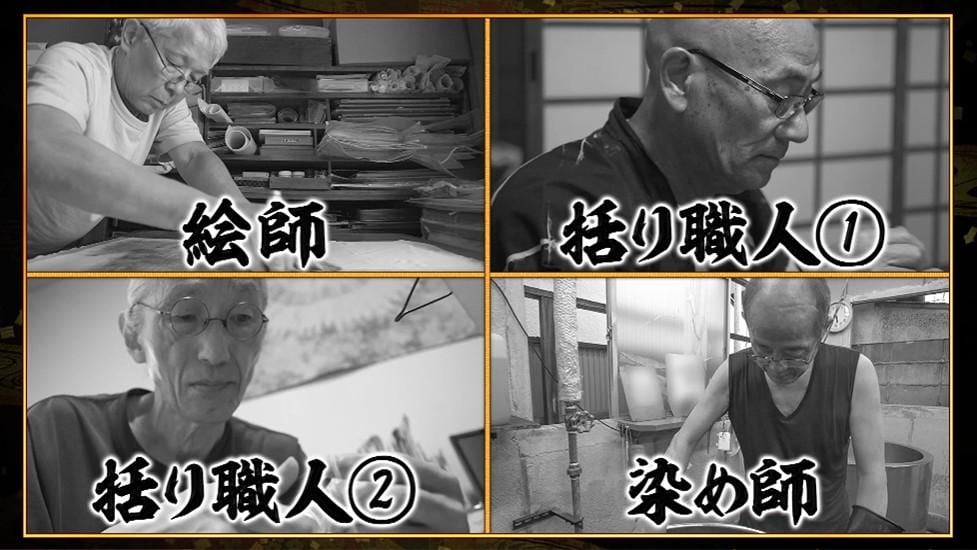

京鹿の子絞は昔から分業制で、デザインのもとになる「下絵」、糸で縛って模様を作る「括り」、仕上げの色を決める「染色」、それぞれに専門の職人が。

𠮷岡さんはいわば総責任者で、染め終わった後の仕上げ「糸解き」を担当。それぞれの専門性を高めることで様々な技法を生み出し、他に類を見ない精密で豪華な絞り染めを生み出してきました。

今回は、4人の職人のもとで順番に工程を学びながら、絞り染めの手ぬぐいを作ります。

まずは、職人歴49年の絵師・松本忠雄さん。どんな図柄を絞り染めにするか決めるのが仕事で、今回は、コルネリアさんのために手ぬぐいの下絵を描いてくださいました。

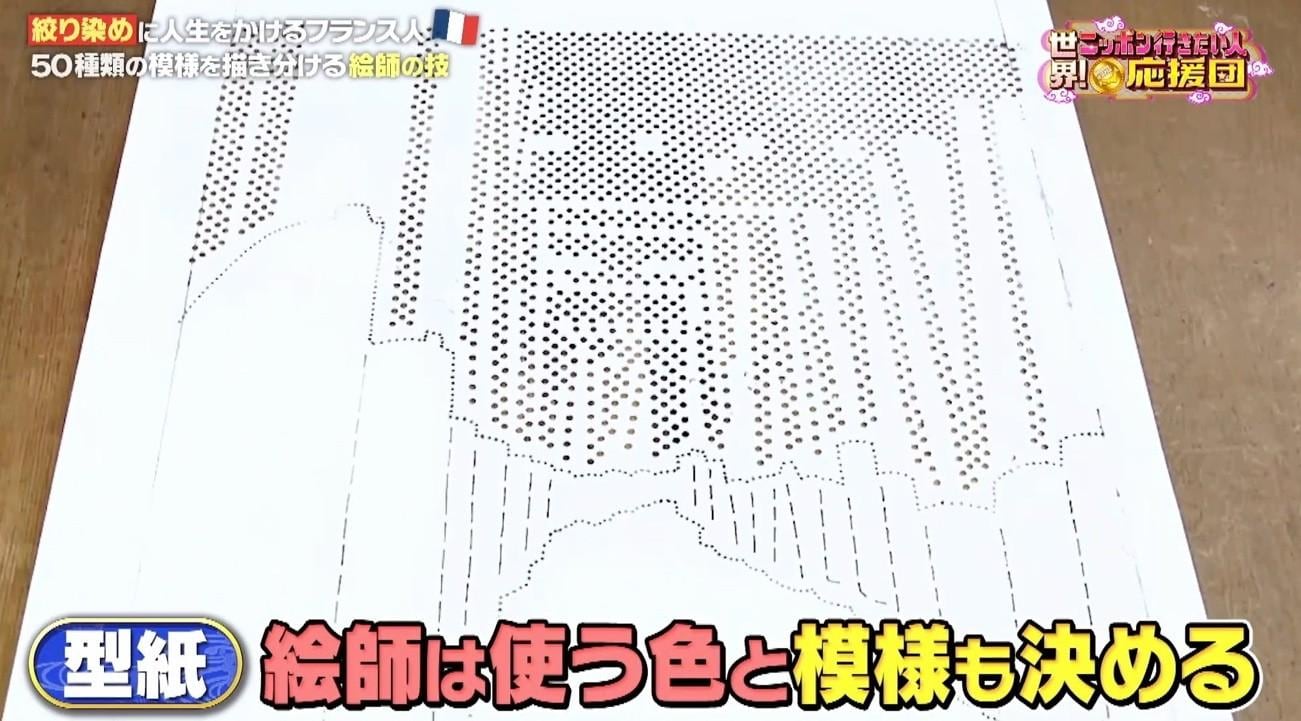

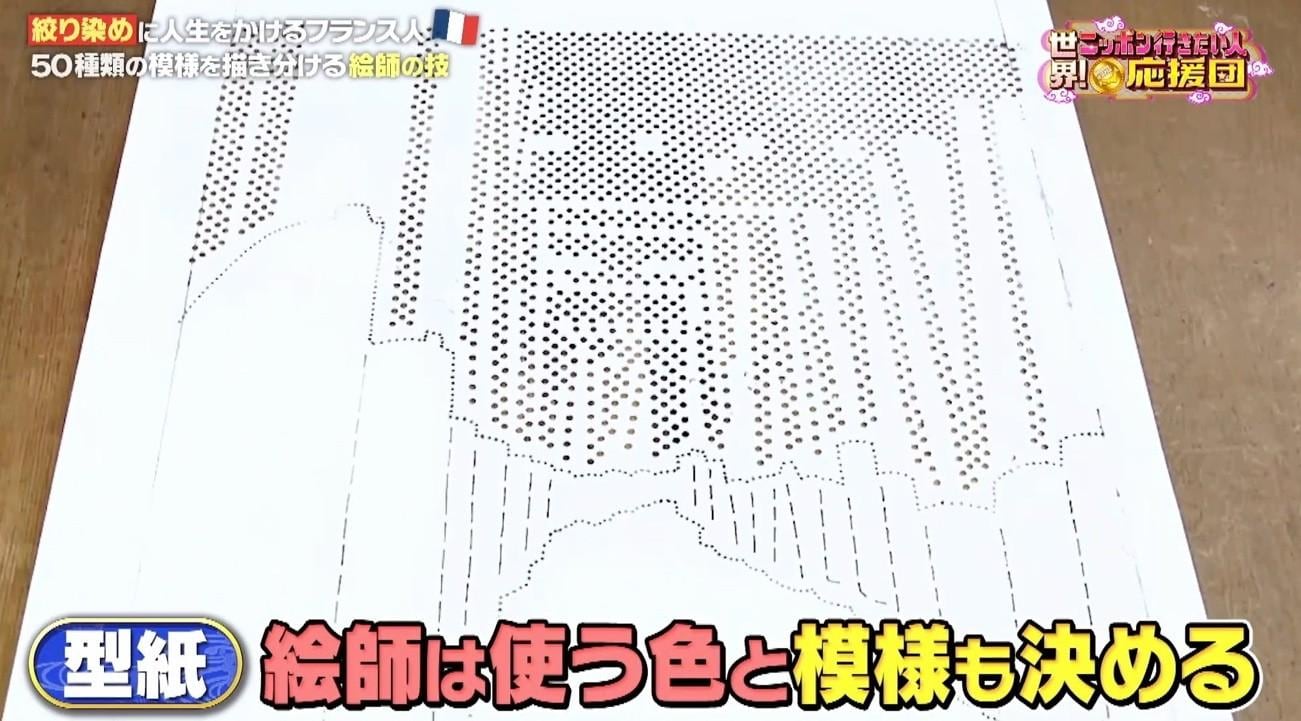

最初は型紙作り。下絵を型紙に写し、小刀やポンチと呼ばれる工具で穴や線を彫ります。この型紙は、いわば設計図。次の工程を担当する職人が、どこにどの絞りを施すのか、分かるようにしています。

デザインはもちろん、色と模様を決めるのも絵師。点や線の間隔、大きさだけで、50種類以上ある鹿の子絞の模様を伝えます。着物を作る際は、15万以上の粒を正確に彫らなければならず、下絵から型彫りまで丸4日かかるのだそう。

この型を生地に乗せ、青花紙を溶かした水を塗って下絵を写します。青花紙は、ツユクサの一種で青花の汁を和紙に染み込ませたもの。青花の汁は水で消えるため、染めた生地に下絵の跡が残らないのです。

次は色決め。コルネリアさんが選んだのは、ニッポン古来のあずき色で、この色の見本をもとに、染め師が手ぬぐいを染めていきます。

ここからは、括りの作業。下絵に沿って糸を通し、そこに「傘巻き絞り」を施します。教えてくださるのは、この道40年の村上友司さん。生地を筒状に縛り上げて染めることで、傘を上から見たような模様になる、傘巻き絞り専門の括り職人です。

コルネリアさんがフランスで傘巻き絞りに挑戦した時は、輪郭が滲み、はっきりしない形に。

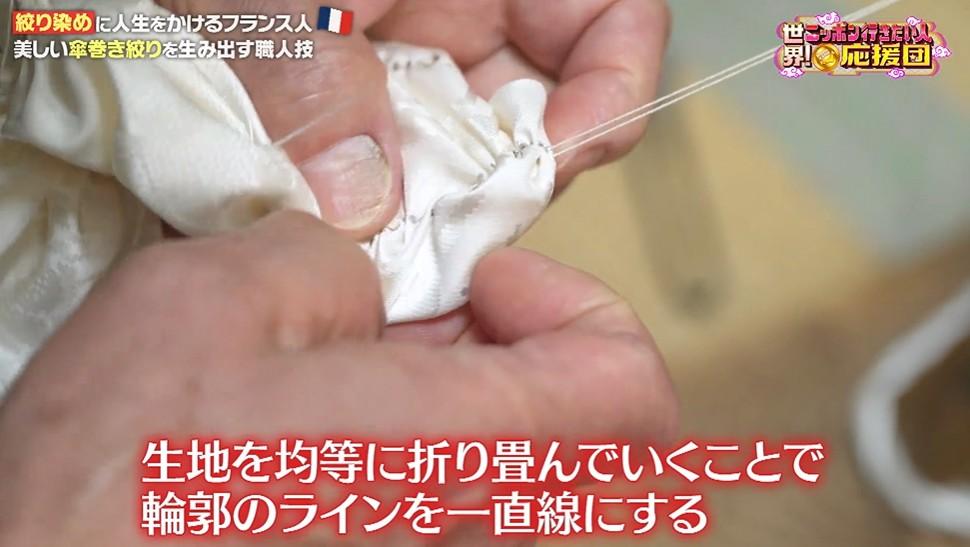

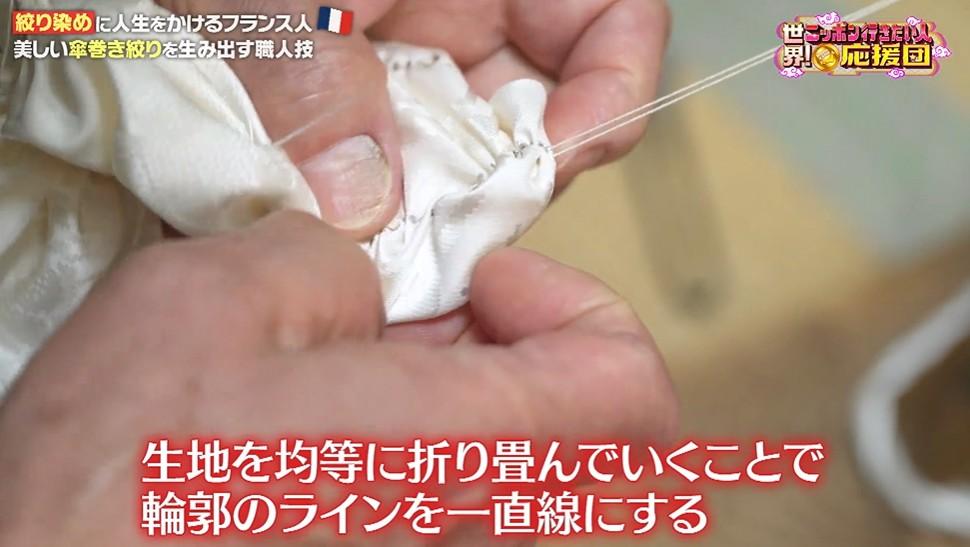

村上さんによると、輪郭を綺麗に出すのに必要な技が「根寄せ」。輪郭を縫った糸の両端を絞り台という道具に引っ掛け、生地を折り畳み、糸を巻き締めて染料の侵入を防ぐことで、しっかりとした輪郭になります。

ここで、最も注意が必要なのが糸のたるみ。隙間から染料が侵入すると、輪郭がぼやける原因に。そのため、絞り台に糸を括り、常に引っ張りながら巻き締める必要があるのです。

コルネリアさんも絞り台を使った傘巻き絞りに挑戦すると、糸の間隔がまばらに。これでは、括りの甘い部分から染料が染み込んでしまいます。その後、何度もチャレンジすること1時間、綺麗な傘巻絞りができるようになりました。

翌日。教えてくださるのは、京都に3人しかいない「帽子絞り」専門の括り職人・小島基裕さん。帽子絞りとは、染めたくない部分を帽子のようにビニールで覆う技法。染料が少しでも入ると形が崩れてしまう、難易度の高い技術です。

傘巻き絞りと同じく、染めたくない部分に根寄せを。そのまま絞ると隙間ができるため、芯を入れて染料の侵入を防ぎます。

この芯作りも重要な工程。濡らした台の上で紙を巻き、糊の代わりにティッシュを巻いて、専用の道具で巻き締めて完成。芯を内側に詰めたら、外側をビニールで包みます。

コルネリアさんも挑戦しますが、強く括ろうとしすぎて、芯から糸が外れてしまいました。強く括らないと染液が入り込むのですが、バランスよく力を加えないと、糸が外れてしまうのです。その後も練習を重ね、無事に帽子絞りを施すことができました。

いよいよ染めの工程。職人歴54年の染め師・若林賢治さんは、わずか50種類の染料の組み合わせで、3000種類の色を生み出すといいます。

今回使うのは、赤、紫、緑、黒の4色。分量は、勘によるものだそう。染料の染まり具合は、生地の種類や状態、その日の天気や湿度、温度によって変わるため、染め師の経験と色彩感覚がものをいいます。

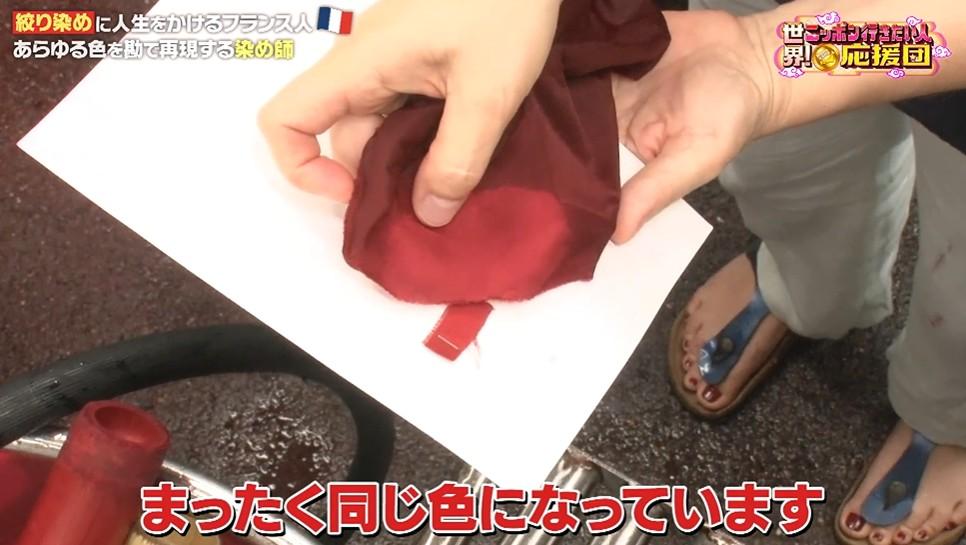

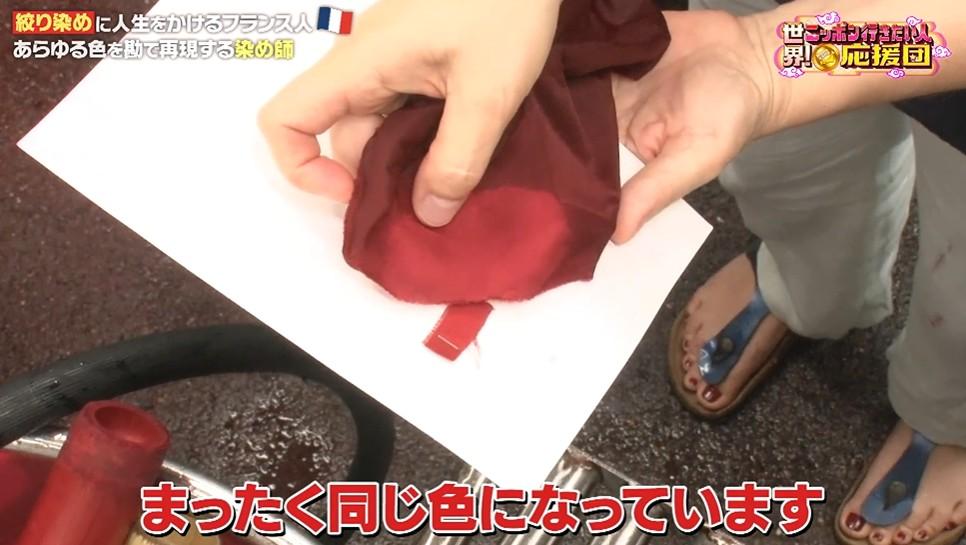

色の調合を繰り返してきたことで、全ての組み合わせを感覚と目分量で作れる若林さん。10分足らずで染料が完成し、手ぬぐいを染料の釜へ。見本と同じ染め上がりに、コルネリアさんは感動!

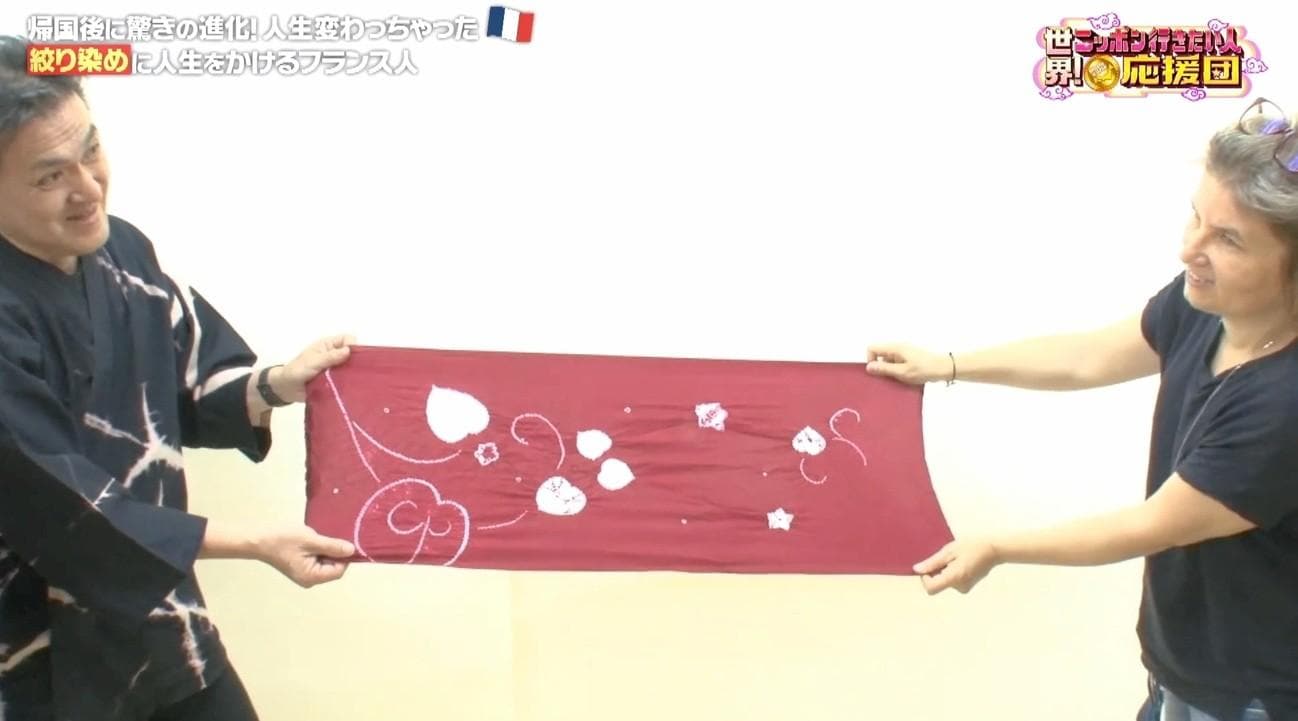

翌日は、総責任者・𠮷岡さんによる「糸解き」。慎重に糸を解くと、見事な出来栄えに。

しかし、職人の皆さんの作品と比べると、帽子絞りの輪郭に滲みが。生地を縛る強度が足りなかったようです。傘巻き絞りも糸の間隔が広く、染料が多く入ってしまいました。

コルネリアさんは「失敗したことで良い学びができました。フランスに戻ったら、職人の皆さんを目指して一生懸命練習します」と伝えました。

あれから2年。𠮷岡さんと職人の皆さんのもとに、コルネリアさんのビデオレターを届けます。

絞り染めへの情熱が日々高まっているコルネリアさん。帰国後は「絞り染めをフランスで広めたい」と、初心者向けの絞り染め教室を開催しています。

作品作りを見せてもらうと、型紙には、松本さんが使っていた水分を弾く厚紙の代わりにプラスチックのシートを。ニッポンからインターネットで購入したポンチで穴を開け、2年前に松本さんからいただいた青花の染料で生地に下絵を写します。

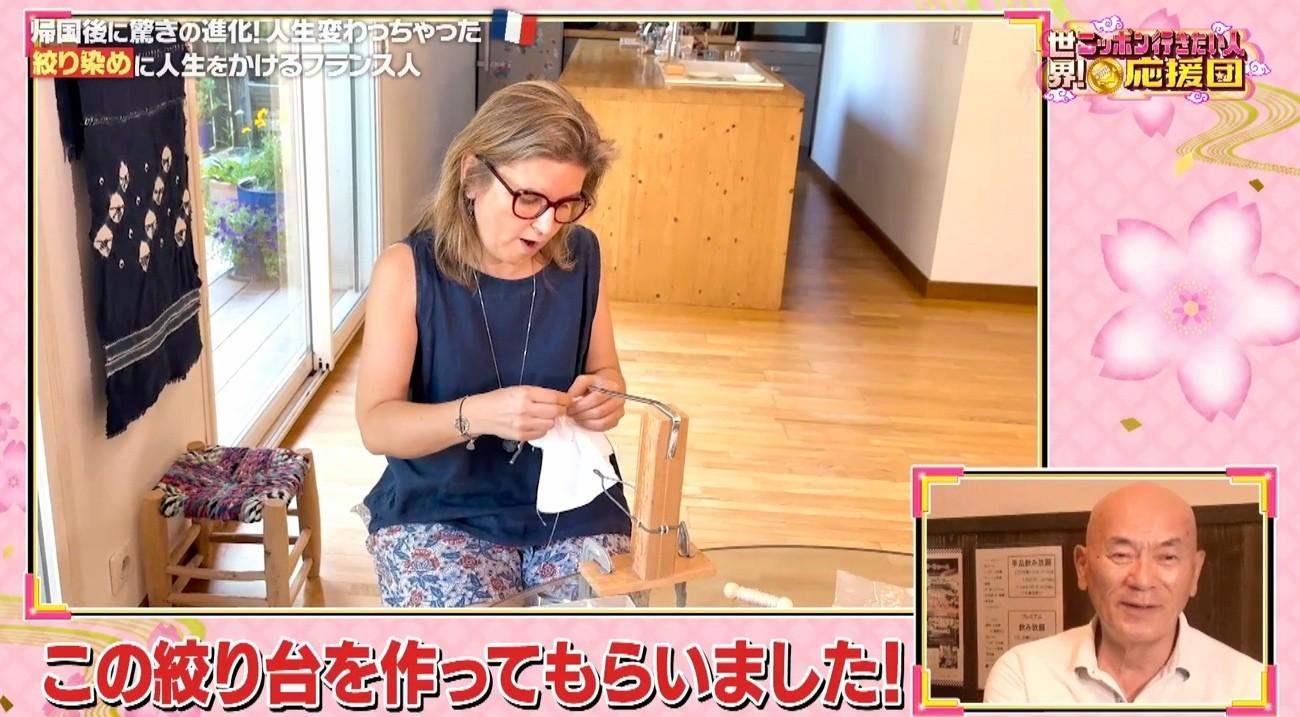

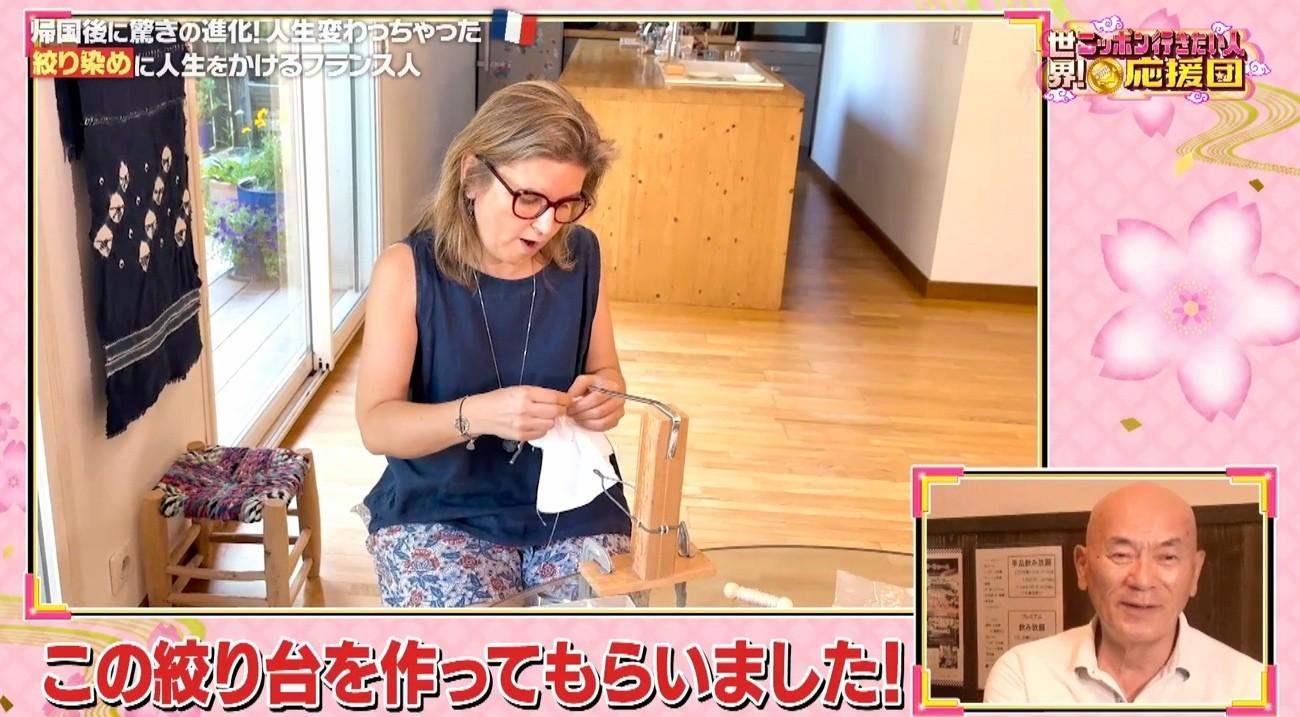

続いては、村上さんに習った傘巻き絞り。帰国後、フランスの鍛冶職人に作ってもらったという絞り台に、皆さんは驚き! 2年前は糸の間隔がまばらでしたが、現在は均等になり「バッチリです!」と村上さん。

次は、小島さんに習った帽子絞り。芯はキャンディの棒で代用しています。帽子絞りのできに「大したもんです!」と小島さん。

括り終わった生地は、藍で染色。若林さんのように出来上がりの色をイメージして、その色に近づけるよう、日々“勘”を養っています。

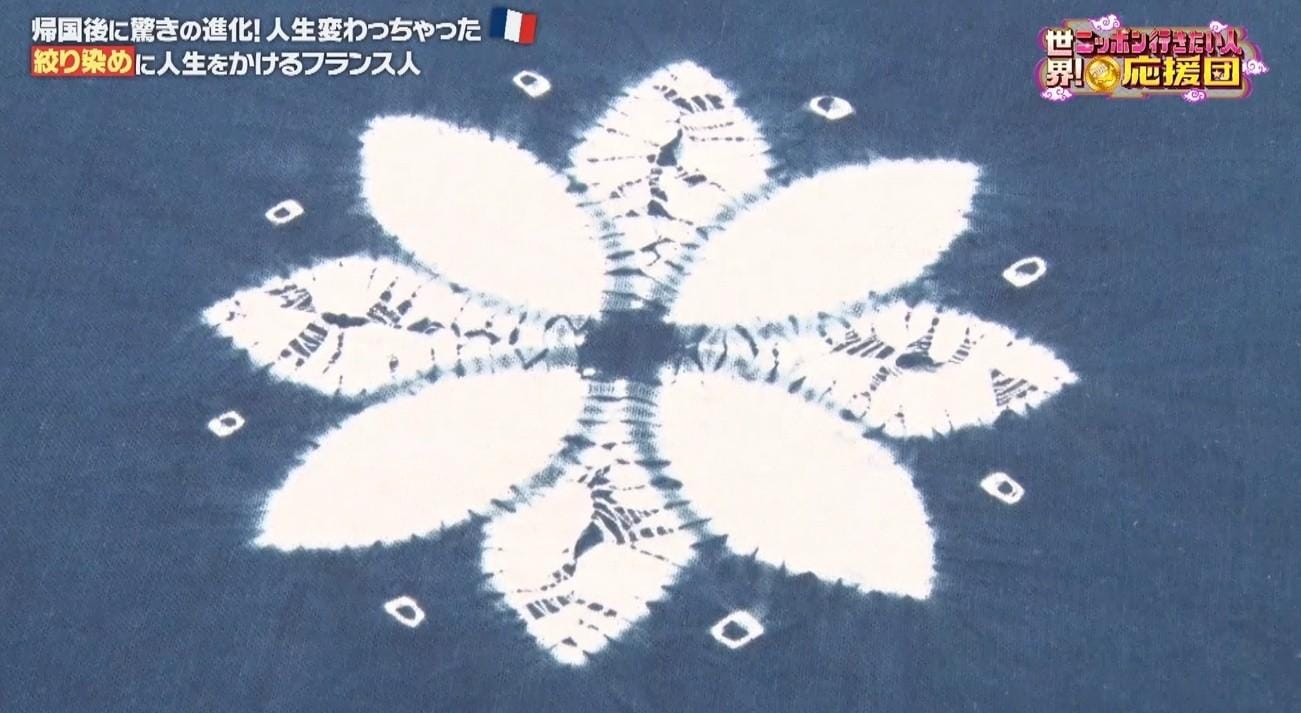

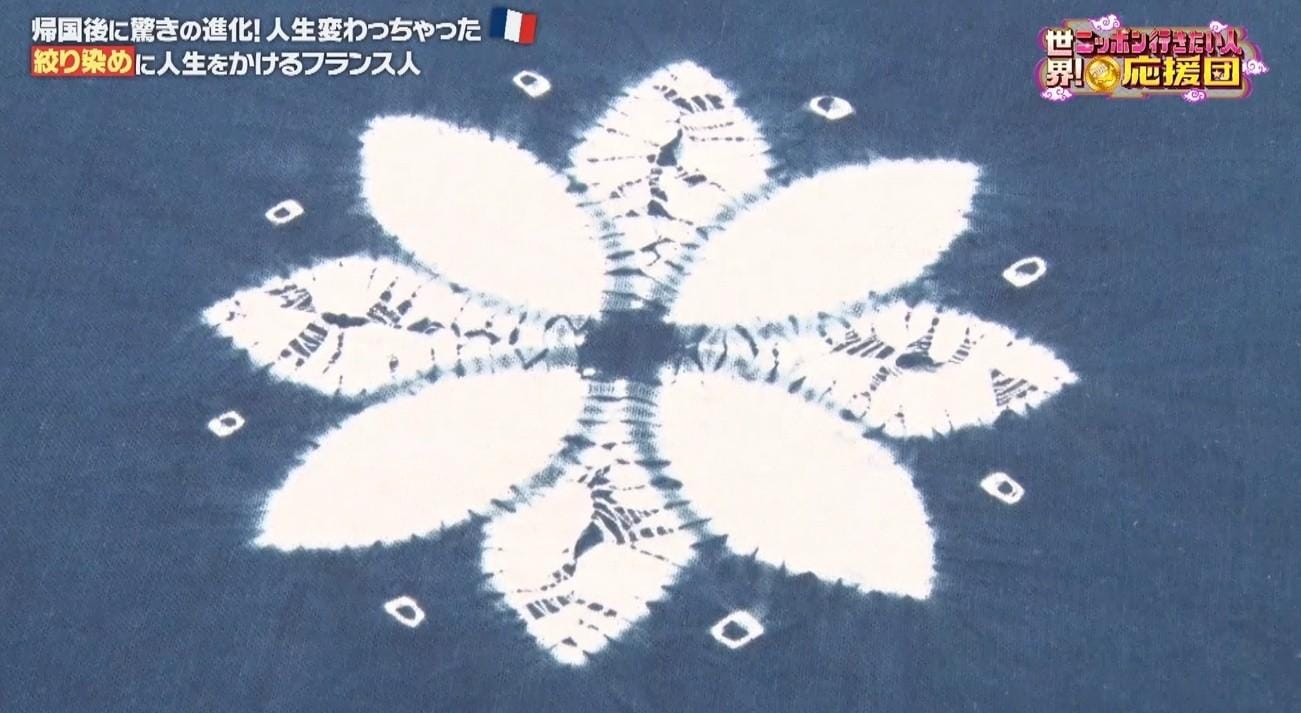

乾燥したら、慎重に糸解き。以前は括りが甘く、模様が滲んでいましたが、現在は綺麗な柄が出るように。

コルネリアさんがニッポンに送った作品を皆さんに見ていただくと、小島さんは帽子絞りと傘巻き絞りの間隔の近さを絶賛。同じ生地に施す場合、間隔を空けないと難しいのですが、コルネリアさんは、隣り合う距離で括る高度な技ができるほど上達していました。

実はコルネリアさん、2月にヨーロッパで絞り染めを広めることを目的とする団体「ヨーロピアン 絞りラバーズ アソシエーション」を設立。フランスで、絞り染めの非営利団体が設立されるのは初めてのことで、その理念に共感し、ヨーロッパ各国から41名の会員が集まり、絞り染めを普及するための展覧会や交流会などを開催しています。

現地メディアにも取り上げられ、注目を集めているとか。

そんなコルネリアさんは、来年から職人として独立することを決意。自らの作品を販売するオンラインショップを準備中で、現在は作品作りに励んでいます。

最後にコルネリアさんは、「京都絞り工芸館の皆さん、本当にありがとうございました。次は、私が皆さんをフランスにご招待したいと思います。また会いましょう〜!」とメッセージを送りました。

コルネリアさんをニッポンにご招待したら、絞り染め職人として独立を決意し、絞り染めを世界に広める夢に向かって走り出していました!

月曜夜8時54分からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼イタリアの首都ローマで管理栄養士として働くロベルタさん。栄養価が高く美味しい夢の食材“豆腐”に心を奪われるが、ローマでは一丁700円と非常に高価。週3回は豆腐作りをしているが、固まり具合が毎回バラバラで、崩れてしまうことが悩みだという。

ニッポンの職人に本格的な豆腐の作り方を学び、子どもたちに美味しい豆腐を食べさせたい!そんなロベルタさんを日本にご招待!

▼豆腐の名産地京都で伝統的な作り方を学ぶため、創業128年の「とようけ屋山本」へと向かう。他府県から買いに来るお客さんも多く、一流ホテルでも提供されている名店。初めて食べる本物の豆腐を前に、一緒に来日した7歳のレオーネ君とサラちゃんも大感動!

「現代の名工」にも選ばれている職人から、イタリアでも美味しく作れる絹ごし豆腐の秘伝のレシピを教えてもらえることに。2日間猛特訓した成果は!?

▼絶対に崩れない究極の岩豆腐を求めて、日本三大秘境のひとつ、徳島県の祖谷に向かう。1丁の重さが一般的な豆腐の約3倍、1kg超えで縄で縛って持ち上げても崩れないほど固い。お餅の代わりに岩豆腐を使う「うちがえ雑煮」におもわず舌鼓を打つロベルタさん。計6回プレスすることで水分を極限まで抜く驚きの製法を学ぶ。

そして、別れ際には子供2人から感動のサプライズが!

今回は、フランス在住の外国人の初来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

4人の職人が“京鹿の子絞”の技を伝授

紹介するのは、フランス在住の「絞り染め」を愛するコルネリアさん。

絞り染めとは、布の一部を糸で括って染料につけ、模様を生み出す染色技法。ニッポンを代表する伝統工芸として知られており、海外でも「SHIBORI」と呼ばれ、世界共通の言葉になっています。

若い頃、服の縫製や裁縫の仕事をしていたコルネリアさん。結婚を機に翻訳家に転職しましたが、2020年に絞り染めの本と出会い、若い頃の情熱が再燃。以来、1週間のうち30時間以上を絞り染め作りに費やすように。

作り方を見せてもらうと、まず生地に色鉛筆で下絵を。この下絵に沿って、染めたくない部分を糸で縛り、染めの工程へ。自作の染料に生地を浸け、半日乾かし、糸を解いたら完成です。

コロナ禍の間に絞り染めを知ったため、ニッポンには一度も行ったことがないコルネリアさん。「もっと多くの模様を作れるようになって、いつか本物の絞り染めの職人になりたい」と願っています。

そんなコルネリアさんを、ニッポンにご招待! 2年前に初来日を果たしました。

向かったのは、京都。実はコルネリアさん、ニッポンで「京鹿の子絞」を学ぶのが夢だと話していました。

京鹿の子絞は、立体的な模様で知られる京都の伝統的工芸品。その代表的な模様が、鹿の斑点に似ていることから鹿の子という名に。

1ミリ角の布を指でつまみ、絹糸で9回巻き上げるというもので、極小の粒は、1円玉の面積に約100個分という小ささ! 一着の着物を作るには、この粒が約15万に達するといわれ、完成までに約2年は要する究極の絞り技法です。

コルネリアさんが訪れたのは「京都絞り工芸館」。館長の𠮷岡健治さんは、京鹿の子絞の職人でありながら、その魅力を世界に伝えたいと、24年前に京都絞り工芸館を設立。職人グループ「京都絞栄会」の会長を務め、制作した作品は国内外の美術館に展示されています。

早速、見せてくださったのは、京都絞栄会の皆さんが京鹿の子絞だけで制作した葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景神奈川沖浪裏」。15もの絞り技法が使われており、「素晴らしすぎて言葉が出ません」とコルネリアさん。

京鹿の子絞は昔から分業制で、デザインのもとになる「下絵」、糸で縛って模様を作る「括り」、仕上げの色を決める「染色」、それぞれに専門の職人が。

𠮷岡さんはいわば総責任者で、染め終わった後の仕上げ「糸解き」を担当。それぞれの専門性を高めることで様々な技法を生み出し、他に類を見ない精密で豪華な絞り染めを生み出してきました。

今回は、4人の職人のもとで順番に工程を学びながら、絞り染めの手ぬぐいを作ります。

まずは、職人歴49年の絵師・松本忠雄さん。どんな図柄を絞り染めにするか決めるのが仕事で、今回は、コルネリアさんのために手ぬぐいの下絵を描いてくださいました。

最初は型紙作り。下絵を型紙に写し、小刀やポンチと呼ばれる工具で穴や線を彫ります。この型紙は、いわば設計図。次の工程を担当する職人が、どこにどの絞りを施すのか、分かるようにしています。

デザインはもちろん、色と模様を決めるのも絵師。点や線の間隔、大きさだけで、50種類以上ある鹿の子絞の模様を伝えます。着物を作る際は、15万以上の粒を正確に彫らなければならず、下絵から型彫りまで丸4日かかるのだそう。

この型を生地に乗せ、青花紙を溶かした水を塗って下絵を写します。青花紙は、ツユクサの一種で青花の汁を和紙に染み込ませたもの。青花の汁は水で消えるため、染めた生地に下絵の跡が残らないのです。

次は色決め。コルネリアさんが選んだのは、ニッポン古来のあずき色で、この色の見本をもとに、染め師が手ぬぐいを染めていきます。

ここからは、括りの作業。下絵に沿って糸を通し、そこに「傘巻き絞り」を施します。教えてくださるのは、この道40年の村上友司さん。生地を筒状に縛り上げて染めることで、傘を上から見たような模様になる、傘巻き絞り専門の括り職人です。

コルネリアさんがフランスで傘巻き絞りに挑戦した時は、輪郭が滲み、はっきりしない形に。

村上さんによると、輪郭を綺麗に出すのに必要な技が「根寄せ」。輪郭を縫った糸の両端を絞り台という道具に引っ掛け、生地を折り畳み、糸を巻き締めて染料の侵入を防ぐことで、しっかりとした輪郭になります。

ここで、最も注意が必要なのが糸のたるみ。隙間から染料が侵入すると、輪郭がぼやける原因に。そのため、絞り台に糸を括り、常に引っ張りながら巻き締める必要があるのです。

コルネリアさんも絞り台を使った傘巻き絞りに挑戦すると、糸の間隔がまばらに。これでは、括りの甘い部分から染料が染み込んでしまいます。その後、何度もチャレンジすること1時間、綺麗な傘巻絞りができるようになりました。

翌日。教えてくださるのは、京都に3人しかいない「帽子絞り」専門の括り職人・小島基裕さん。帽子絞りとは、染めたくない部分を帽子のようにビニールで覆う技法。染料が少しでも入ると形が崩れてしまう、難易度の高い技術です。

傘巻き絞りと同じく、染めたくない部分に根寄せを。そのまま絞ると隙間ができるため、芯を入れて染料の侵入を防ぎます。

この芯作りも重要な工程。濡らした台の上で紙を巻き、糊の代わりにティッシュを巻いて、専用の道具で巻き締めて完成。芯を内側に詰めたら、外側をビニールで包みます。

コルネリアさんも挑戦しますが、強く括ろうとしすぎて、芯から糸が外れてしまいました。強く括らないと染液が入り込むのですが、バランスよく力を加えないと、糸が外れてしまうのです。その後も練習を重ね、無事に帽子絞りを施すことができました。

いよいよ染めの工程。職人歴54年の染め師・若林賢治さんは、わずか50種類の染料の組み合わせで、3000種類の色を生み出すといいます。

今回使うのは、赤、紫、緑、黒の4色。分量は、勘によるものだそう。染料の染まり具合は、生地の種類や状態、その日の天気や湿度、温度によって変わるため、染め師の経験と色彩感覚がものをいいます。

色の調合を繰り返してきたことで、全ての組み合わせを感覚と目分量で作れる若林さん。10分足らずで染料が完成し、手ぬぐいを染料の釜へ。見本と同じ染め上がりに、コルネリアさんは感動!

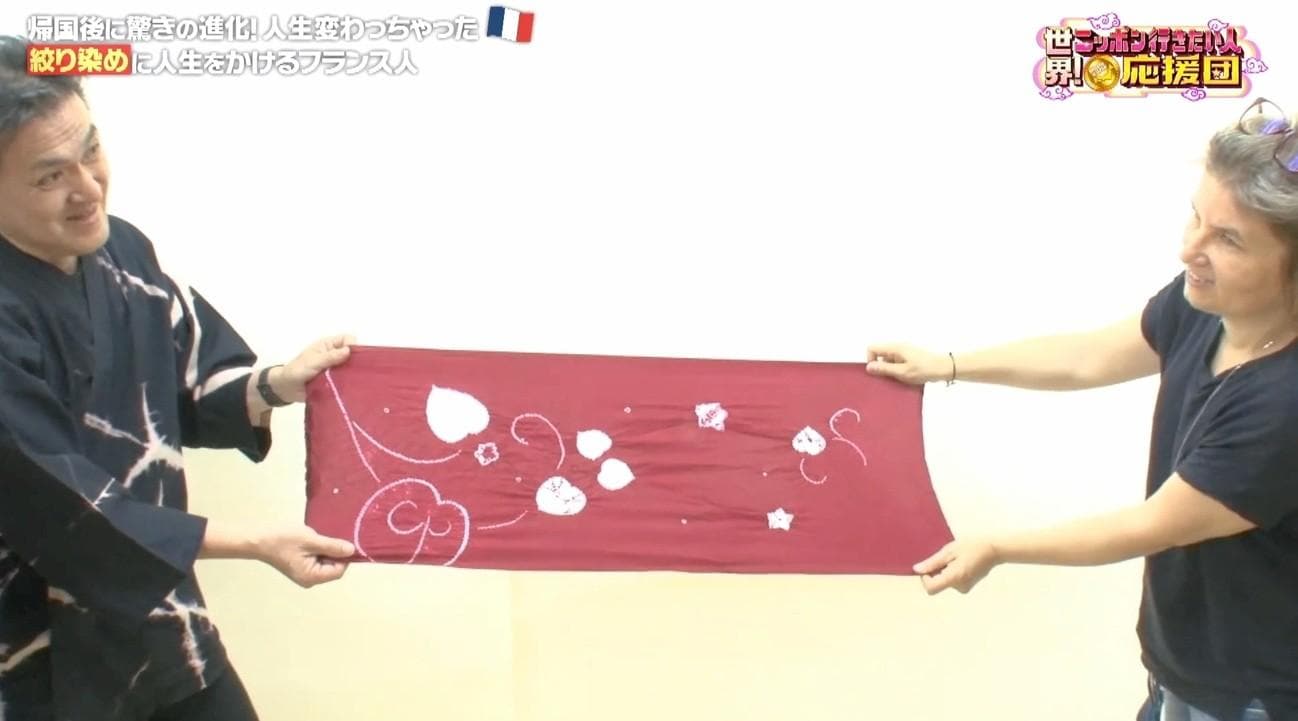

翌日は、総責任者・𠮷岡さんによる「糸解き」。慎重に糸を解くと、見事な出来栄えに。

しかし、職人の皆さんの作品と比べると、帽子絞りの輪郭に滲みが。生地を縛る強度が足りなかったようです。傘巻き絞りも糸の間隔が広く、染料が多く入ってしまいました。

コルネリアさんは「失敗したことで良い学びができました。フランスに戻ったら、職人の皆さんを目指して一生懸命練習します」と伝えました。

「絞り染め」を世界へ広める コルネリアさんの進化と挑戦

あれから2年。𠮷岡さんと職人の皆さんのもとに、コルネリアさんのビデオレターを届けます。

絞り染めへの情熱が日々高まっているコルネリアさん。帰国後は「絞り染めをフランスで広めたい」と、初心者向けの絞り染め教室を開催しています。

作品作りを見せてもらうと、型紙には、松本さんが使っていた水分を弾く厚紙の代わりにプラスチックのシートを。ニッポンからインターネットで購入したポンチで穴を開け、2年前に松本さんからいただいた青花の染料で生地に下絵を写します。

続いては、村上さんに習った傘巻き絞り。帰国後、フランスの鍛冶職人に作ってもらったという絞り台に、皆さんは驚き! 2年前は糸の間隔がまばらでしたが、現在は均等になり「バッチリです!」と村上さん。

次は、小島さんに習った帽子絞り。芯はキャンディの棒で代用しています。帽子絞りのできに「大したもんです!」と小島さん。

括り終わった生地は、藍で染色。若林さんのように出来上がりの色をイメージして、その色に近づけるよう、日々“勘”を養っています。

乾燥したら、慎重に糸解き。以前は括りが甘く、模様が滲んでいましたが、現在は綺麗な柄が出るように。

コルネリアさんがニッポンに送った作品を皆さんに見ていただくと、小島さんは帽子絞りと傘巻き絞りの間隔の近さを絶賛。同じ生地に施す場合、間隔を空けないと難しいのですが、コルネリアさんは、隣り合う距離で括る高度な技ができるほど上達していました。

実はコルネリアさん、2月にヨーロッパで絞り染めを広めることを目的とする団体「ヨーロピアン 絞りラバーズ アソシエーション」を設立。フランスで、絞り染めの非営利団体が設立されるのは初めてのことで、その理念に共感し、ヨーロッパ各国から41名の会員が集まり、絞り染めを普及するための展覧会や交流会などを開催しています。

現地メディアにも取り上げられ、注目を集めているとか。

そんなコルネリアさんは、来年から職人として独立することを決意。自らの作品を販売するオンラインショップを準備中で、現在は作品作りに励んでいます。

最後にコルネリアさんは、「京都絞り工芸館の皆さん、本当にありがとうございました。次は、私が皆さんをフランスにご招待したいと思います。また会いましょう〜!」とメッセージを送りました。

コルネリアさんをニッポンにご招待したら、絞り染め職人として独立を決意し、絞り染めを世界に広める夢に向かって走り出していました!

月曜夜8時54分からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼イタリアの首都ローマで管理栄養士として働くロベルタさん。栄養価が高く美味しい夢の食材“豆腐”に心を奪われるが、ローマでは一丁700円と非常に高価。週3回は豆腐作りをしているが、固まり具合が毎回バラバラで、崩れてしまうことが悩みだという。

ニッポンの職人に本格的な豆腐の作り方を学び、子どもたちに美味しい豆腐を食べさせたい!そんなロベルタさんを日本にご招待!

▼豆腐の名産地京都で伝統的な作り方を学ぶため、創業128年の「とようけ屋山本」へと向かう。他府県から買いに来るお客さんも多く、一流ホテルでも提供されている名店。初めて食べる本物の豆腐を前に、一緒に来日した7歳のレオーネ君とサラちゃんも大感動!

「現代の名工」にも選ばれている職人から、イタリアでも美味しく作れる絹ごし豆腐の秘伝のレシピを教えてもらえることに。2日間猛特訓した成果は!?

▼絶対に崩れない究極の岩豆腐を求めて、日本三大秘境のひとつ、徳島県の祖谷に向かう。1丁の重さが一般的な豆腐の約3倍、1kg超えで縄で縛って持ち上げても崩れないほど固い。お餅の代わりに岩豆腐を使う「うちがえ雑煮」におもわず舌鼓を打つロベルタさん。計6回プレスすることで水分を極限まで抜く驚きの製法を学ぶ。

そして、別れ際には子供2人から感動のサプライズが!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。