「見たい番組の録画」はもうオワコン?レコーダー市場の縮小や出荷台数減少が続く理由

かつて、テレビ番組の視聴といえば「録画」が当たり前でした。家族で見たい番組が重なった時のチャンネル争奪戦、お気に入りのドラマやアニメをテープが擦り切れるほど見返したり、CMを飛ばしながら効率よく楽しんだりした思い出は多くの人があるでしょう。

しかし、時代が変わったいま、「レコーダーをほとんど使わなくなった」「そもそもレコーダーを持っていない」という人も少なくありません。

今回は、なぜ「録画」という行為が過去のものとなりつつあるのか、その背景にある技術の進化や視聴スタイルの変化を見ていきましょう。

データで見る「録画離れ」の深刻さ

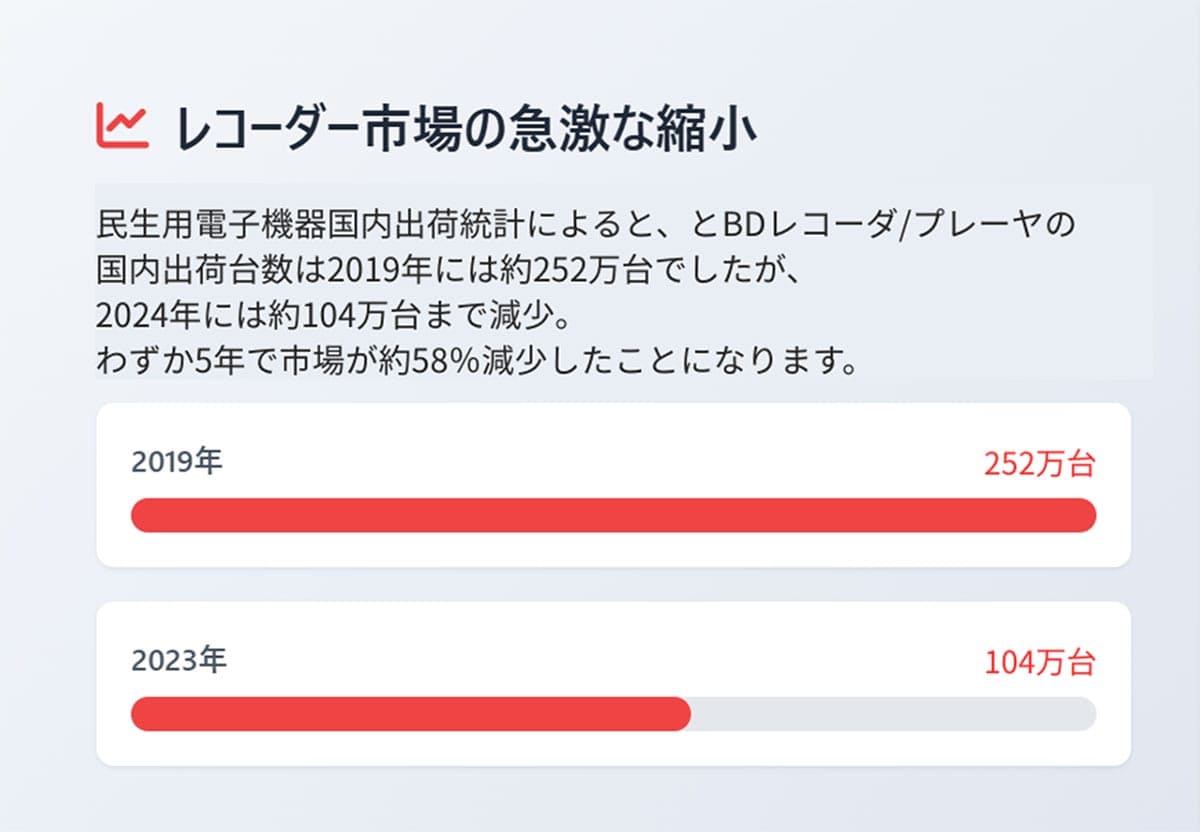

テレビ番組を録画して楽しむという文化は、長く日本の家庭に根付いていました。しかし、その中心的な役割を担ってきたレコーダー市場はいま、急速に縮小。国内出荷台数が激減しています。

「民生用電子機器国内出荷統計」によるとBDレコーダー/プレーヤーの国内出荷台数は2019年には約252万台でしたが、2024年には約104万台まで減少しています。つまり、わずか5年で市場が約58%減少したことになります。

新製品発売の激減と「負の連鎖」

市場の縮小は、当然ながらメーカー側の製品開発にも影響を与えています。たとえばパナソニックでは2019年には20種類以上の新モデルを発売していましたが、2023年には4機種にまで絞り込んでいます。

これらの状況は、レコーダー市場が「負の連鎖」に陥っていることを示しています。具体的には、以下のような悪循環です。

【1】製品が売れないため、メーカーは出荷台数を絞る。

【2】出荷台数が減ることで、市場での存在感が薄れ、普及率や世帯あたりの保有数がさらに低下する。

【3】市場の魅力が低下し、メーカーは新製品の開発・投入に消極的になる。

【4】魅力的な新製品が減ることで、消費者の関心はさらに薄れ、ますます製品が売れなくなる。

この負の連鎖が、レコーダー市場の縮小を加速させている大きな要因の一つと考えられます。4Kチューナーを搭載したレコーダーなど高付加価値製品にシフトする動きも見られますが、市場全体の縮小傾向を覆すまでには至っていません。

なぜレコーダーは「オワコン」扱いされるのか?

レコーダーが「オワコン」扱いされるようになってしまった要因をご紹介します。

ストリーミングサービスの爆発的成長

レコーダー市場縮小の最大の要因のひとつは、動画ストリーミングサービスの台頭です。Netflix、Amazonプライム・ビデオ、Hulu、Disney+といったサービスは、映像コンテンツとの接し方を根本から変えました。

総務省の「情報通信白書」によると、日本の動画配信(VOD)市場規模は2019年の約2,925億円から2023年には約5,740億円へと急成長しています。

ストリーミングサービスの利便性と比較すると、レコーダーは録画予約の手間、視聴場所の制約(基本的にはテレビがある場所)、HDD容量の限界といった弱点が目立ってしまいます。

メディア接触時間の変化

総務省情報通信政策研究所の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(令和5年6月発表)によると、20代、30代は平日のネット利用時間がいずれも200分を超えているのに対し、テレビのリアルタイム視聴は20代が約73分、30代が約104分。テレビ録画視聴時間となると、20代、30代ともに約14分にまで減少しています。

20代など若年層にとっては、テレビは日常的に長く触れるものではなく、なおかつ配信サービスもあるため「録画したいと思うほどの番組もさほどない」ものなのかもしれません。

物理メディアの需要減少

かつては録画した番組を保存する主要な手段であったDVDやブルーレイディスクといった物理メディアの需要も大きく減少しています。実際、国内シェア第2位だったソニーは2025年をもってブルーレイディスクの生産を終了しています。

データ保存の手間や場所を取ること、そしてストリーミングサービスの普及によって、物理メディアでの番組保存のニーズが低下したと言えるでしょう。

レコーダーならではの提供価値とは?

このような逆風の中でも、レコーダーには独自の価値が残されています。

高画質・高音質での永久保存

4K/8K放送の番組、アーティストのライブ映像、貴重なドキュメンタリーなど、配信サービスでは提供されないか、提供されても期間限定であったり、圧縮されて画質・音質が劣ったりするコンテンツがあります。これらを放送波そのままの最高品質で、自分の手元に永続的に保存できるのはレコーダー最大の強みです。

一方、地上波放送では4K対応がいまだ遅れている状態。2024年には日テレの野球中継で「4Kフォーカススロー」という新技術が導入されましたが、「4K技術を活用したコンテンツ」が大きな注目を集めるというのは、悪い意味で基本的に地上波が4Kを活かしきれていないからだと言えるでしょう。

4K放送は現在、主に衛星放送(BS/CS)で提供されていますが、BS/CSの番組の種類は多くなく、「通販番組ばかり」という印象も否めません。つまり、4Kコンテンツの楽しみ方には限りがある状態となっています。

配信されない番組のアーカイブ

全てのテレビ番組がストリーミング配信されるわけではありません。特に、地上波のローカル局制作番組、BS/CSの専門チャンネルの一部番組、あるいは権利関係の複雑な古い作品などは、配信の対象外となることがあります。こうした「配信の隙間」を埋めるアーカイブ手段として、レコーダーの価値が見直されるかもしれません。

まとめ

レコーダー市場を取り巻く大きな変化は、単に技術的な問題ではなく、私たちのライフスタイルや価値観の変化を映し出す「鏡」とも言えます。「見たい番組を、見たい時に、見たい場所で、最適な方法で楽しみたい」という根源的な欲求に対し、ストリーミングサービスが極めて魅力的な解答を提示した結果と言えるでしょう。

しかし、「録画」という文化が完全に消滅するわけではありません。本記事で触れたように、高品位なコンテンツを永続的に所有したいという欲求、特定のジャンルへの深い愛着、あるいはインターネット環境に依存しない安定した視聴を求める声など、レコーダーでなければ満たせないニーズも確かに存在します。市場は縮小しながらも、よりコアなユーザー層に支えられる形で存続していく可能性が高いでしょう。

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。