電子辞書は本当に不要? 今でも「スマホより電子辞書が便利」な4個の理由

イチオシスト

イチオシスト

学生時代、電子辞書を肌身離さず持ち歩いていた人は少なくないでしょう。一方、電子辞書は2007年をピークに出荷台数が年々減少傾向にあります。

そんな中、カシオは2025年2月に、電子辞書の新モデル開発を中止すると発表。スマートフォンの普及や少子化による需要減少などを受け、電子辞書は端的に言えば「オワコン」という見方が強まりつつあるアイテムです。

しかし需要減少が進んでいるとはいえ、電子辞書には「スマホにはない利便性」があることも間違いありません。用途や場面によってはスマホより電子辞書の方が便利な場面も、まだまだ多いと言えるでしょう。

今回は「スマホより電子辞書が便利」な4個の理由をご紹介します。

コストパフォーマンス

電子辞書は、複数の紙の辞書を購入するよりも経済的です。たとえば4万円~5万円程度の電子辞書には170以上のコンテンツが収録されているのが珍しくありません。

たとえばジーニアス英和大辞典は、本体価格16,500円(税込10%)。これと同等の辞書を全部で5冊購入すると、合計価格は8万円~9万円となるでしょう。電子辞書1台でこれらをカバーでき、価格の目安は4万円~5万円。この金額が高いと感じる場合は中古で購入する手もあります。

なおスマホの辞書アプリは複数インストールするとストレージが圧迫され、合計で1GB以上必要になることもあります。そうしたストレージを圧迫する心配もなく、電子辞書のコスパの高さは大きな強みです。

情報の質と検索性・信頼性

電子辞書に収録されているコンテンツは、専門家によって編纂(へんさん)された信頼性の高い辞書や事典が中心です。インターネット上の情報と比較して、整理されており、正確性が高い情報にアクセスできます。

紙の辞書と比較して圧倒的に高速な検索も可能です。複数の辞書を横断して一度に検索できる「一括検索」機能や、スペルがあいまいでも候補を表示する機能、手書き入力での検索など、多様な検索オプションを備えています。

検索エンジンや生成AIでは誤情報やハルシネーションが付き物ですが、そうした誤りを避ける形で「確実に正しい情報を得たい」場合に、電子辞書はむしろいまこそ相対的な価値が高い端末でしょう。

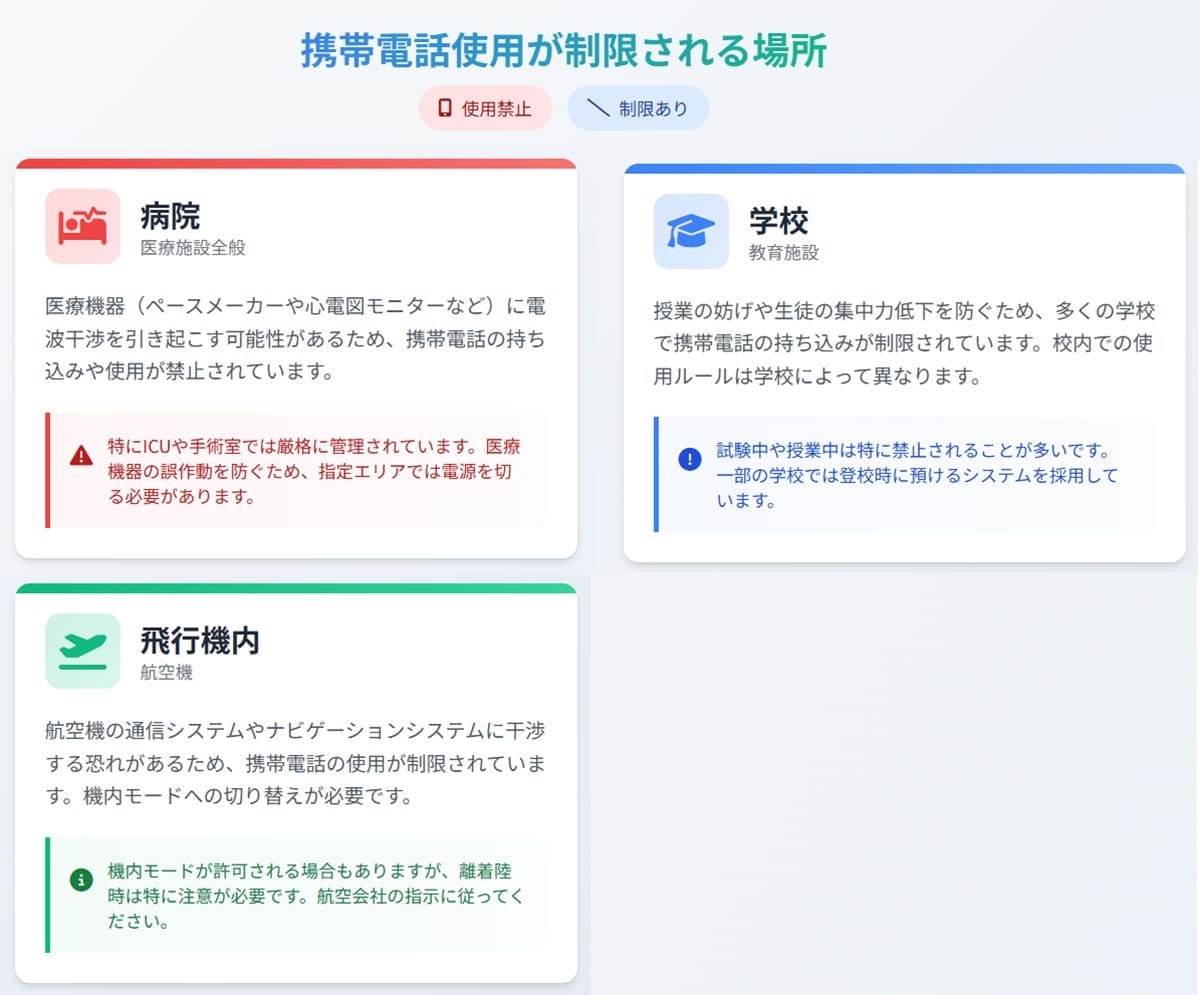

オフラインでの利用【スマホ持ち込み禁止の場所でも使える】

電子辞書は携帯電話の持ち込みが禁止または制限されている場所でも利用できるという利点があります。たとえば病院は医療機器(例:ペースメーカーや心電図モニター)に電波干渉を引き起こす可能性があるため、携帯電話の持ち込みや使用が原則禁止。同様に航空機のナビゲーションなどに問題を引き起こす可能性があるため、飛行機内では機内モードへの切り替えが必要です。

また学校は近年は文科省の「GIGAスクール構想」によって児童生徒へのタブレットの普及が進みましたが、校内でのスマホやタブレットの活用状況はまだまだ「学校や地域による」のも実情です。

さらに電子辞書は携帯電話の使用が制限される可能性のある場所でも安定的に使え、専門用語の意味を調べたり、英語や中国語で書かれた文章の意味を調べることができるという点でも貴重でしょう。

なお、このほか、図書館や研究施設、ITセキュリティが厳重なオフィスなどにおいてもスマホやタブレットは利用禁止の場合がありますが、オフラインで利用する電子辞書なら問題なく持ち込めることも少なくありません。

優れた携帯性と使いやすさ

電子辞書は良い意味で「子どもが学校で使える」大きさで、ハンディサイズで持ち運びしやすく、操作性も分かりやすいのは大きな利点です。

ちなみに筆者の祖母(90代)はスマホを使いこなすには長い年月を要しました(※4年ほど前に使用していたガラケーの動作が怪しくなり、スマホへと買い替え、苦戦しながらようやく使いこなし始めています)が、電子辞書は00年代からすでに使いこなしています。

電子辞書ならではの、操作性のシンプルさや「オフラインで使える分かりやすさ」などは年代を問わず使えるもの。

スマホの主な用途が通販やSNSではなく「調べもの」であれば、変な詐欺広告をクリックしたり課金のリスクがあるウェブではなく「電子辞書」を使う方がいい場合も少なからずあるでしょう。

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。