デスクトップパソコンは不要? スマホやノートPCだけあれば十分?

かつて「“高スペックPC”といえば」デスクトップパソコン一択でしたが、2025年現在はすでにスペックの高いノートPCが多数登場。またハイエンドスマホの高価格化と高性能化も顕著であり、「安いパソコンよりも高価なスマートフォン」は珍しい存在ではありません。

すると『パソコンで簡単なオフィスワークや文書編集しかしない』といった方にとって、ノートPCやハイエンドスマホに加えて「デスクトップパソコン」を所有するのは費用負担がやや大きいかもしれません。

スマホやノートPCだけがあれば「デスクトップパソコンは不要」な時代がすでにきているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

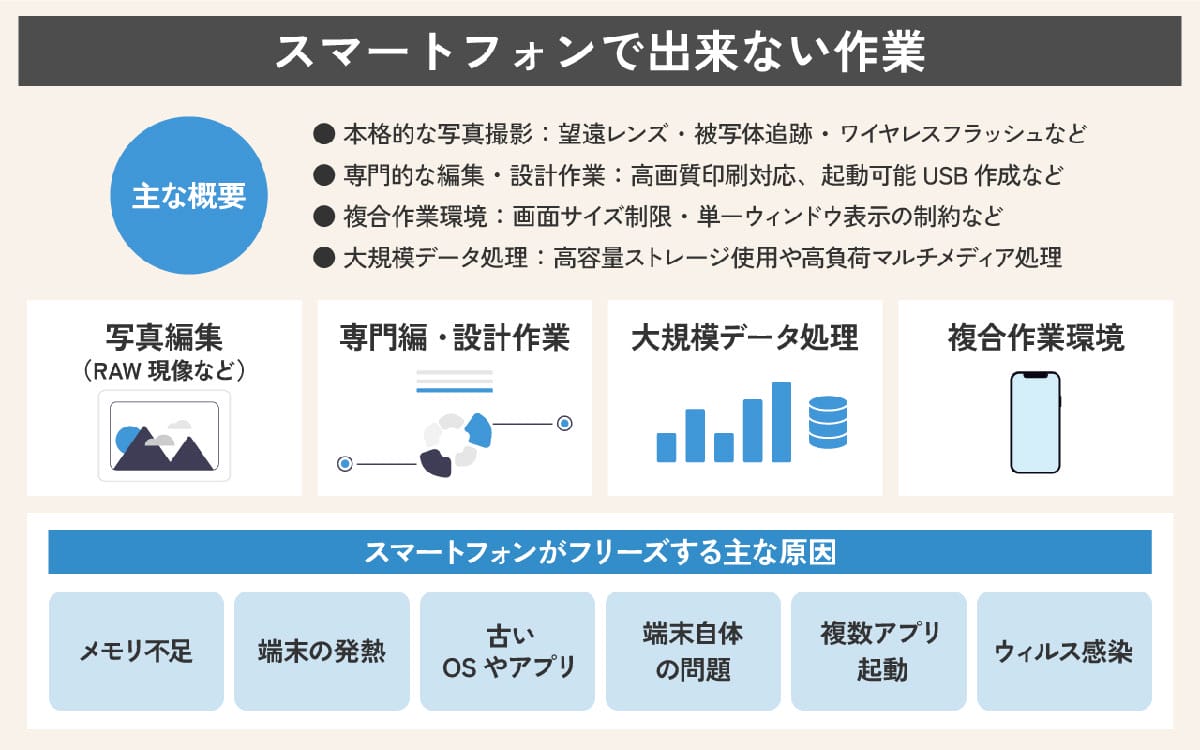

そもそもスマホやノートPCで行うのに適さない作業とは?

前提として、スマートフォンや性能が低~中程度のノートPCは、大容量ストレージの使用や高負荷のマルチメディア処理には適していません。たとえばショート動画の域を超える本格的な映像編集や高画質での印刷に対応した編集作業、グラフィックデザインなどにはスマホやノートパソコンは必ずしも適さないでしょう。

またノートPCやスマホは画面サイズが小さい上、メモリ性能などの面で複数ウィンドウの起動などにも適さないことが多いです。

一方で、デスクトップパソコンを所有している方の「全て」が本格的な映像編集やグラフィックデザインを行っているとも限らないでしょう。

またそのデスクトップパソコンが古く、搭載されているのが数世代以上前のCPUなどであれば、現行のハイエンドスマホのCPUのほうがすでに高性能ということもありえます。デスクトップパソコンは「必ずしも必要」とは言えないデバイスなのでしょうか。次項でより詳しく見ていきましょう。

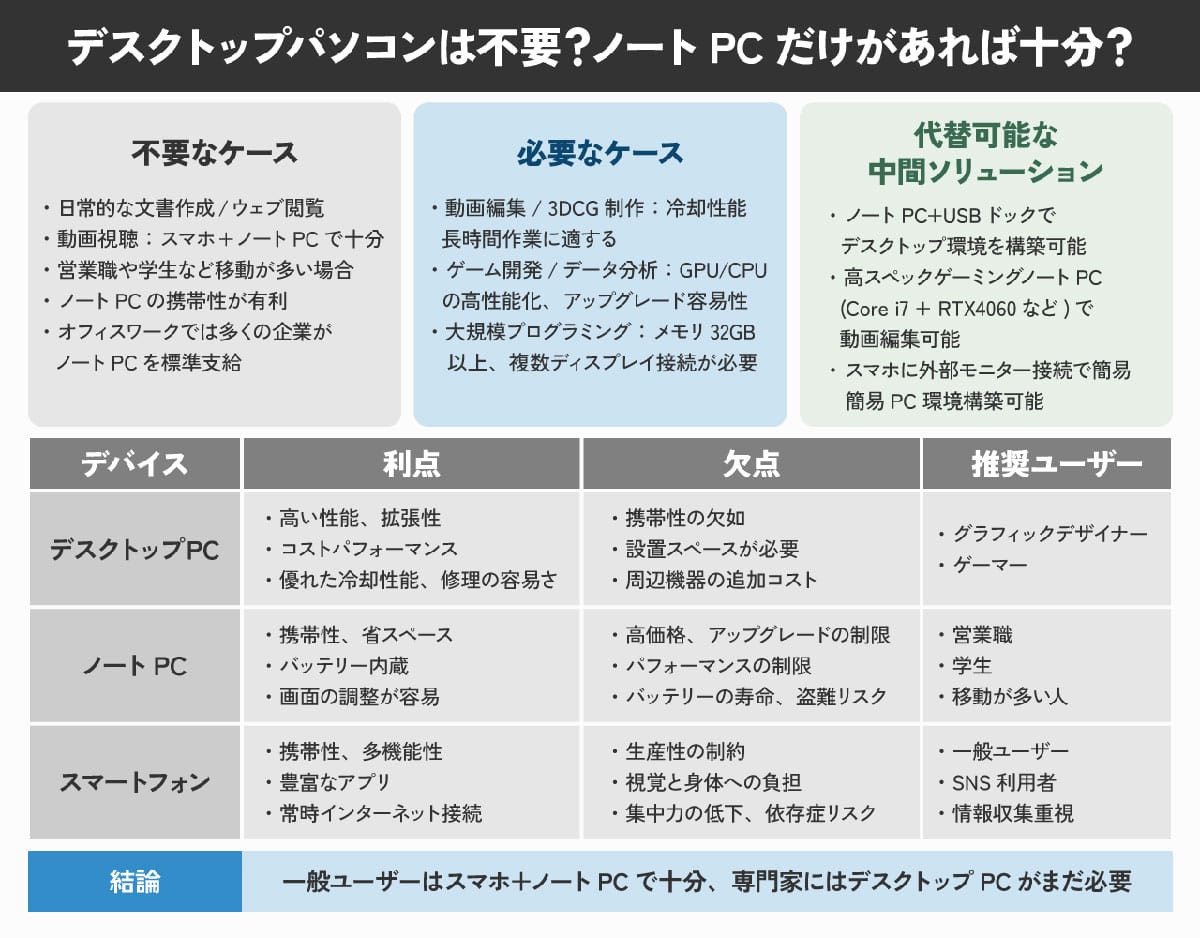

デスクトップパソコンは不要?

結論から言えば「日常的な情報収集やウェブ閲覧、簡単なオフィスワーク」などであればすでにスマホやノートパソコンで十分です。また動画編集や画像編集も、SNS投稿向けの軽微なものであればスマホやノートパソコンで同じく十分でしょう。

つまりデスクトップパソコンは「専門家向け」のものに変わりつつあります。

デスクトップパソコンが不要なケース

先述した通り、日常的なタスク(文書作成、ウェブ閲覧、動画視聴)であれば、スマートフォンとノートPCで十分対応可能でしょう。

まずスマートフォンは外出先での情報収集やコミュニケーション、簡単なタスクの実行に適しています。同様にノートPCは、携帯性を重視するユーザーに適しており、外出先での作業や設置スペースが限られている場合に便利です。

たとえばオフィスワークでは、多くの企業がノートPCを標準支給しています。一般的な用途であればデスクトップパソコンの機能の拡張性や専門的な作業との親和性よりも、携帯性が重視されるのは必然的と言えるかもしれません。

デスクトップパソコンが必要なケース

もっとも専門的な作業であれば、デスクトップパソコンの機能の拡張性の高さや冷却性能の高さなどが2025年現在でも重視され続けています。

動画編集や3DCG制作など、高い処理能力を必要とする作業には、デスクトップPCが適しています。デスクトップPCは冷却性能に優れており、高負荷な作業を長時間行うのに適しています。またゲーム開発やデータ分析など、GPUやCPUの高性能化・アップグレードが容易なデスクトップPCが適しています。

法人の技術部門などにとっては、デスクトップパソコンの重要性は揺らぐものではないでしょう。

デスクトップパソコンの「他のデバイスへの優位性」は薄れつつある?

とはいえ個人利用の範疇に立ち戻ると、デスクトップパソコンの優位性が「魅力的なものだと感じるか」は微妙な面もあるかもしれません。

【不要説の根拠1】ノートパソコンやスマートフォンの性能の向上

近年は最新のCPUやGPUを搭載したノートパソコンのラインナップが各メーカーで充実しています。たとえばマウスコンピューターの「G-Tune E5-I9G70BK-A」はCPUにCore i9-14900HXを搭載、GPUにGeForce RTX 4070 Laptop GPUを搭載。

デスクトップパソコンと比較するとGPUがラップトップ仕様である点はあるものの、、それでもいわゆる「ゲーミングパソコン」として十分な性能ではないでしょうか。

3Dレンダリングなどの高負荷な作業にも十分対応可能。つまり「高性能なパソコン」を求める場合、かつてはデスクトップパソコン一択だったところ「ゲーミングノートパソコン」という新たな選択肢が増えてきている状態です。

なお動画編集や画像編集、イラスト制作といった用途であればパソコンではなくスマホやタブレットで十分なケースも増加しています。たとえばiPhone 15の画素数は4800万画素。十分に高画質のため、動画や写真はiPhoneで撮影してそのままiPhoneで編集したほうが効率的な場合もあるでしょう。

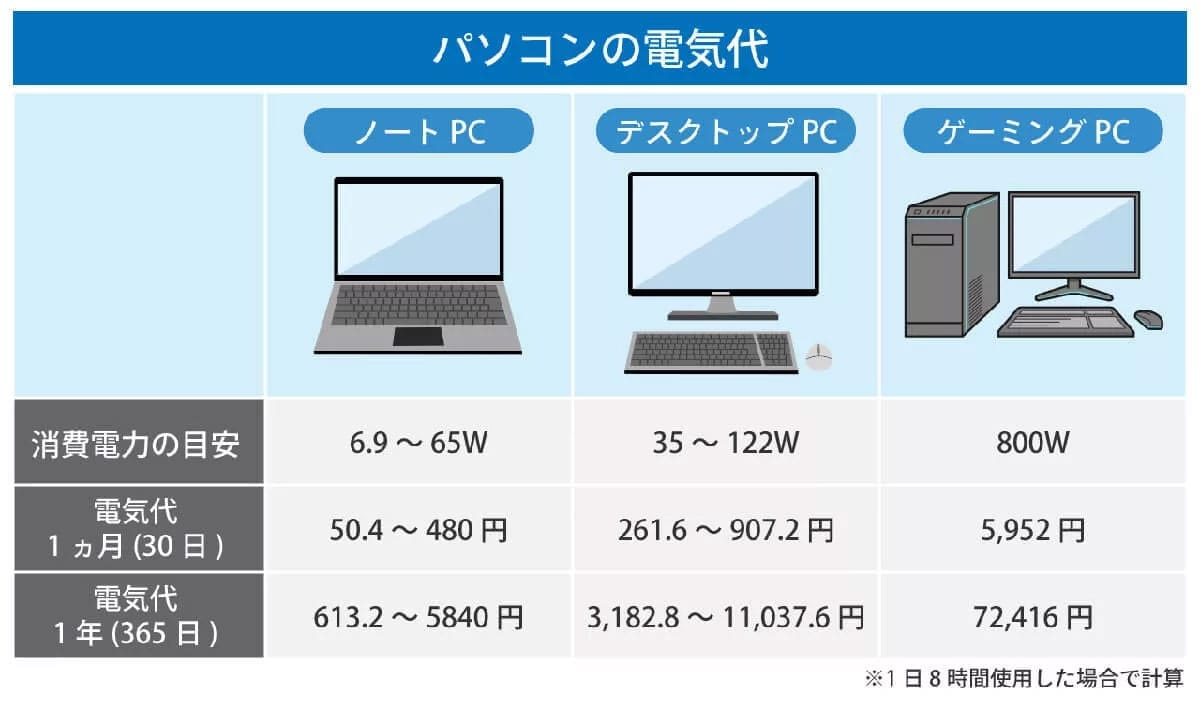

【不要説の根拠2】電気代が高すぎる

一定以上の性能があるデスクトップパソコンを選ぶ場合、高額な電気代も見逃せません。

たとえば「ちょっと良いデスクトップパソコン」であれば、消費電力300W程度が発生することがあります。消費電力300WのPCの場合、1kWhあたり31円(公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の新電力料金目安単価)とすると、1日8時間の使用で74.4円、1カ月の利用で2,232円になります。意外とパソコン本体の料金に加え、月数千円程度の出費が生じる可能性があります(※1日当たりの利用時間や用途によっても変動します)。

この電気代は消費電力に比例してより高額になります。ミドルスペックのデスクトップパソコンでも600W程度の消費電力があり、ハイエンドモデルでは800Wを超えることも珍しくなく、電気代はもっと高額に。

つまり本体そのものは消費電力が控えめのノートパソコンを選び、重い処理はクラウドサービス上で遠隔のGPUなどを利用するほうが合理的かもしれません。

【不要説の根拠3】クラウドサービスの普及

クラウドサービスが普及したことで、従来なら手元のCPU・GPUを使って行うような作業でも多くのことがクラウド上でできるようになりました。

たとえばGoogleの「Google Colaboratory」はブラウザ上でPythonを実行できるクラウドサービス。機械学習など高負荷な処理をクラウドで実行でき、クラウドGPUも無償で利用可能です。なお無償版ではGPUへのアクセスは限定的ですが、Colab Pro(月額1,179円)など有料版ではより高速かつ安定したGPUが使えます。

ゲーミング目的でGPUを使いたい場合は、NVIDIAが提供する「GeForce Now」という選択肢もとても魅力的です。

GeForce Nowは、一言でいうと「ゲーミング用途のクラウドGPU」。ゲームプレイ時に発生する高負荷なデータ処理を全てGeForce Now側で行うのが特徴。つまり本来であれば高価格なゲーミングPCが必要なタイトルでも、GeForce Nowを利用するとスマホやタブレット、安価なノートパソコンでもプレイ可能となります。

こうしたクラウドサービスの普及により、必要最小限のスペックを持つデバイスさえあれば、多くの作業をこなせるようになってきました。

高性能なデスクトップパソコンを購入した場合、

・デバイスそのものへの数十万レベルの初期投資

・月数千円以上の電気代

が発生することを踏まえると、用途によっては「そこそこの性能のノートパソコン」とクラウドサービスの組み合わせで十分かもしれません。

【不要説の根拠4】「そもそもパソコンを買わないほうがお得」なケースも

用途によっては「そもそもパソコンを買わないほうがお得」なケースもあります。

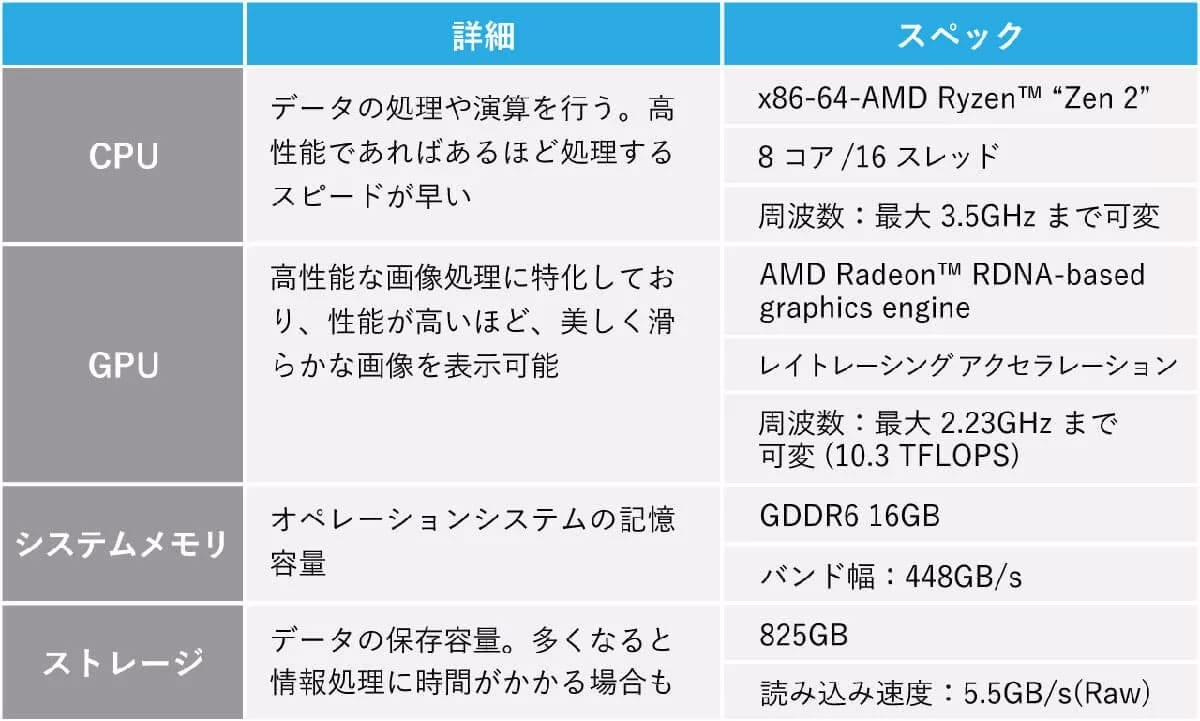

たとえばゲーミング目的で自作PCを組んだり、BTOパソコンを購入する場合を例にしましょう。そのデバイスに「PlayStation 5相当のスペック」を求める場合、どの程度の予算が必要でしょうか?

パーツの料金は店舗や購入時期、そもそも「自作なのか」「BTOなのか」によっても大きく変わるため、あくまで概算ですが目安としては以下の通りです。

・CPU:約14,700円〜17,080円

・GPU:約23,800円〜40,600円

・メモリ:約6,580円〜9,100円

・ストレージ:約11,200円〜16,800円

・マザーボード:約14,000円〜21,000円

・電源ユニット:約9,800円〜14,000円

・PCケース:約7,000円〜14,000円

・CPUクーラー:約4,200円〜7,000円程度。

つまり約90,000円〜140,000円ほどになります。一方、2023年11月に発売された新型PS5の価格は約65,000円程度。ちなみに新型PS5のスペックは以下の表の通りです。

目当てのタイトルが「PS5向け」「Steam向け」の両方にリリースされているならば、PS5を購入するほうがコスパが良いかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。