<開かずの金庫>にまさかの展開!呉服商の"銭箱"に眠る謎の小判:所さんのそこんトコロ

更新日:

イチオシスト

イチオシスト

ライター / 編集

イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

金曜夜8時からは、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!」【金庫&遠距離その後&専門店に密着!】を放送。

「テレ東プラス」では、4月11日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ!」をプレイバックします。

【動画】開かずの金庫にまさかの展開! 老舗呉服商の銭箱に眠っていたのは…大量の小判!?

リポーターの西村瑞樹(バイきんぐ)がやって来たのは、千葉・香取市佐原。221年の歴史をもつ「福新呉服店」に、開かずの"あるもの"が眠っています。

八代目女将の平塚さんによると、江戸時代、このあたりの地域は建物の間口の広さによって税金が決められていたため、間口が狭く奥行きのある"うなぎの寝床"と呼ばれる建物が多く建てられたそう。

「福新呉服店」の建物もそのひとつで、間口に対して奥行きは42メートルと、驚くほどの長さ。敷地内には明治時代に建てられた屋敷と蔵があり、どちらも県指定の有形文化財となっています。

建物内では、昔の商売道具などを展示する「佐原まちぐるみ博物館」も運営しています。大正から昭和にかけて使用されていた木製の金銭登録機(レジスター)や、江戸時代の銭枡(コインカウンター)など、貴重な道具を見ることができます。

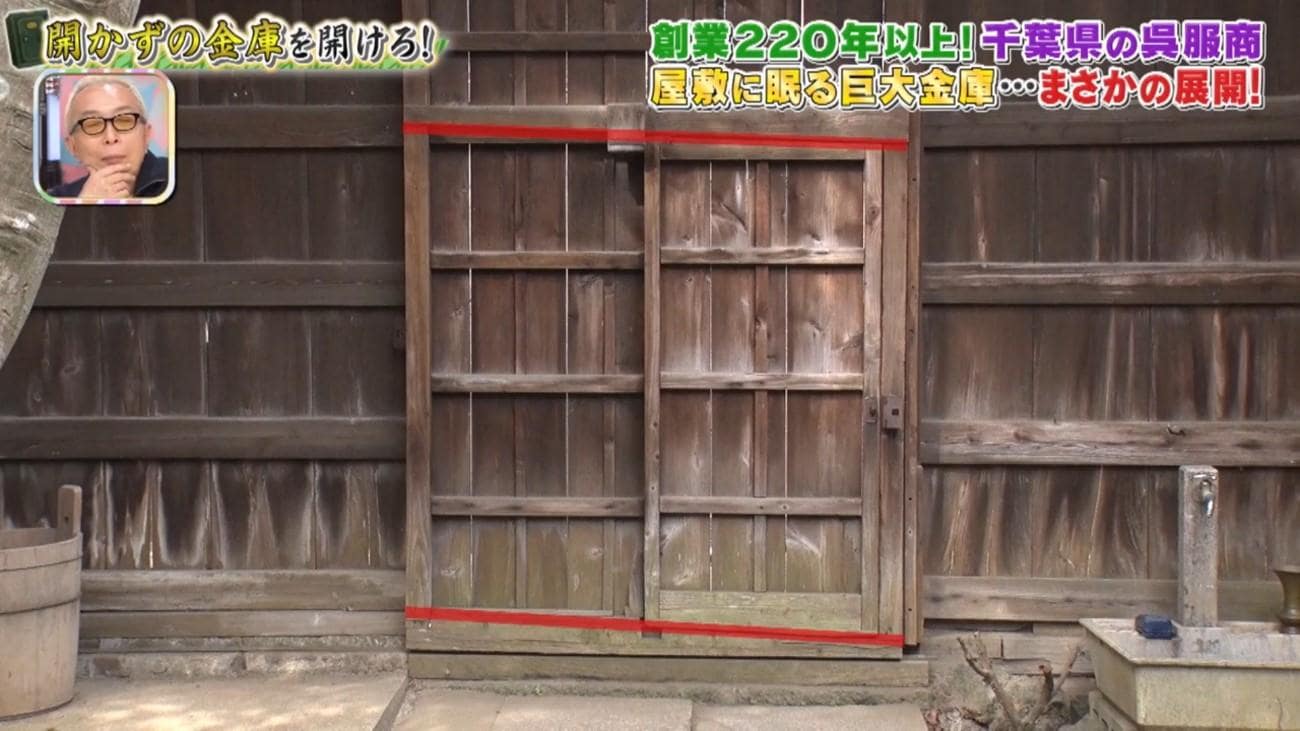

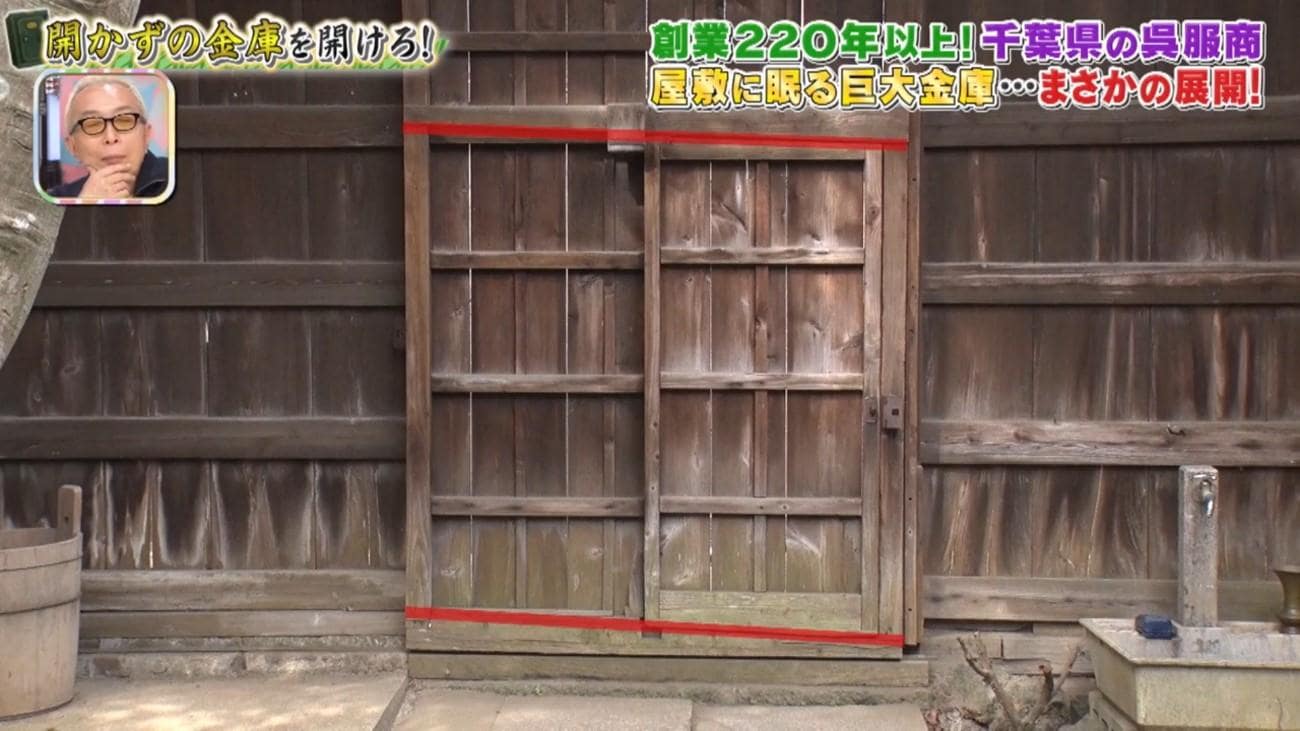

さらに裏庭には、「半自動ドア」と呼ばれる珍しい扉も。扉の上下が斜めになっており、荷物で両手がふさがっていても、少しの力で閉められる構造になっています。

これほど多くの珍しいものが残されている屋敷とあれば、金庫の中身にも期待が高まります!

屋敷内の一角に金庫がありました。

サイズも大きく、頑丈な見た目に「お宝の匂いしかしない!」と大興奮の西村ですが、実はこちらは開いている金庫。昭和8年に購入されたもので、現在は使われなくなった書類などが入っています。

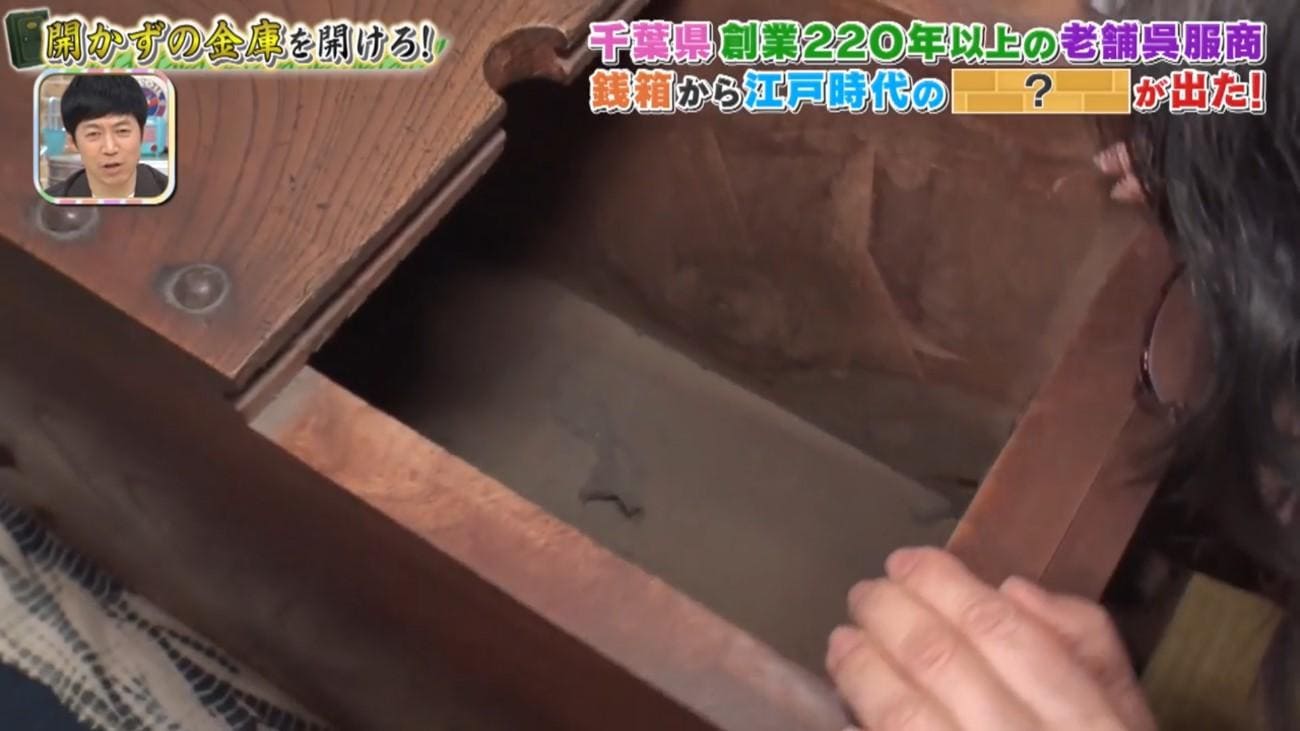

再び案内されたのは、「佐原まちぐるみ博物館」の中。江戸時代から明治時代にかけて貯金箱として使われていたもので、ずっしりと重く、錠前には鍵穴と思われる穴が1つあります。

そう、今回は"開かずの金庫"ならぬ"開かずの銭箱"!

平塚さんによると、この銭箱は長らく蔵に置かれており、100年ほど開いていない可能性も。西村が持ち上げると「カラン」と金属のような音が…中にはもしや小判が!?

開錠に挑むのは、どんな金庫も開ける無敵の鍵職人・玉置恭一。玉置の見立てによると、この銭箱は江戸時代ごろのもので、鍵を開けると箱の蓋が開く仕組みです。

いよいよ開錠作戦スタート!

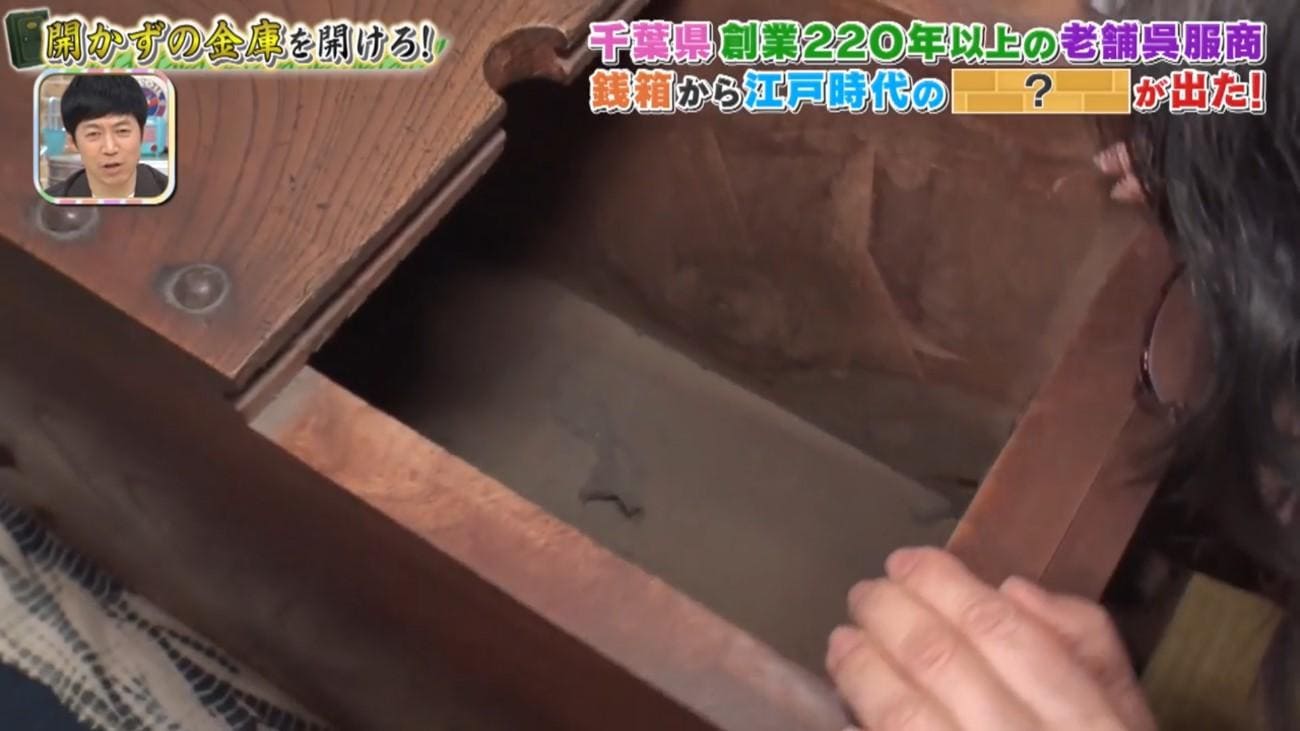

経年劣化によるサビに油をさし、特殊な工具を使って開錠に挑む玉置。作業開始からわずか5分で、見事に開錠に成功しました。

ところが中をのぞいてみると、一見何も入っていないように見えます。そこで西村が箱を傾けてみると、奥から古銭を発見!

出てきた古銭は、なんと計4枚。江戸時代前期からおよそ200年間にわたって流通していた、代表的な寛永通宝「新寛永銭」でした。

この結果に、「(佐原まちぐるみ博物館に)展示させていただきます」と、平塚さんも大喜び! 大興奮の“銭箱開錠”となりました。

「テレ東プラス」では、4月11日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ!」をプレイバックします。

【動画】開かずの金庫にまさかの展開! 老舗呉服商の銭箱に眠っていたのは…大量の小判!?

リポーターの西村瑞樹(バイきんぐ)がやって来たのは、千葉・香取市佐原。221年の歴史をもつ「福新呉服店」に、開かずの"あるもの"が眠っています。

八代目女将の平塚さんによると、江戸時代、このあたりの地域は建物の間口の広さによって税金が決められていたため、間口が狭く奥行きのある"うなぎの寝床"と呼ばれる建物が多く建てられたそう。

「福新呉服店」の建物もそのひとつで、間口に対して奥行きは42メートルと、驚くほどの長さ。敷地内には明治時代に建てられた屋敷と蔵があり、どちらも県指定の有形文化財となっています。

建物内では、昔の商売道具などを展示する「佐原まちぐるみ博物館」も運営しています。大正から昭和にかけて使用されていた木製の金銭登録機(レジスター)や、江戸時代の銭枡(コインカウンター)など、貴重な道具を見ることができます。

さらに裏庭には、「半自動ドア」と呼ばれる珍しい扉も。扉の上下が斜めになっており、荷物で両手がふさがっていても、少しの力で閉められる構造になっています。

これほど多くの珍しいものが残されている屋敷とあれば、金庫の中身にも期待が高まります!

屋敷内の一角に金庫がありました。

サイズも大きく、頑丈な見た目に「お宝の匂いしかしない!」と大興奮の西村ですが、実はこちらは開いている金庫。昭和8年に購入されたもので、現在は使われなくなった書類などが入っています。

再び案内されたのは、「佐原まちぐるみ博物館」の中。江戸時代から明治時代にかけて貯金箱として使われていたもので、ずっしりと重く、錠前には鍵穴と思われる穴が1つあります。

そう、今回は"開かずの金庫"ならぬ"開かずの銭箱"!

平塚さんによると、この銭箱は長らく蔵に置かれており、100年ほど開いていない可能性も。西村が持ち上げると「カラン」と金属のような音が…中にはもしや小判が!?

開錠に挑むのは、どんな金庫も開ける無敵の鍵職人・玉置恭一。玉置の見立てによると、この銭箱は江戸時代ごろのもので、鍵を開けると箱の蓋が開く仕組みです。

いよいよ開錠作戦スタート!

経年劣化によるサビに油をさし、特殊な工具を使って開錠に挑む玉置。作業開始からわずか5分で、見事に開錠に成功しました。

ところが中をのぞいてみると、一見何も入っていないように見えます。そこで西村が箱を傾けてみると、奥から古銭を発見!

出てきた古銭は、なんと計4枚。江戸時代前期からおよそ200年間にわたって流通していた、代表的な寛永通宝「新寛永銭」でした。

この結果に、「(佐原まちぐるみ博物館に)展示させていただきます」と、平塚さんも大喜び! 大興奮の“銭箱開錠”となりました。

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。