日本初のデフリンピックに備え、鉄道事業者は何をすべきなのか 東急電鉄に聞いた

イチオシスト

イチオシスト

「デフ(Deaf、耳が聞こえない)」アスリートを対象とした国際スポーツ大会、「東京2025デフリンピック」が始まりました。大会期間は11月15日(土)から11月26日(水)まで。東京都の会場を中心に、一部競技は福島県・静岡県でも行われます。参加国70~80の国・地域におよび、参加者数は選手が約3,000人・審判やスタッフなども含めると約6000人に上ります。

そんな一大イベントの展開に備え、公共交通も対策を講じます。デフアスリートにとってのオリンピックですから、コンサートや花火大会などと同じやり方は効果的ではありません。

面白い対策を打ったのが東急電鉄。今月6日、渋谷・駒沢大学・大井町・蒲田の東急線4駅で「多様な文字情報提供サービス」を展開すると発表しました(10日から稼働開始)。同社はすでに「YYレセプション」「VUEVO display」など会話をリアルタイムで翻訳表示するサービスを導入していますが、今回は新たに『Cotopat Mobile』を採用。新たなテクノロジーを活用し、訪日外国人や聴覚障がい者などへの対応力を強化します。

【参考】

優れた事業アイデアをカタチに……JR東日本グループとスタートアップ企業が成果をお披露目 新宿駅周辺でリアルイベント(※2024年11月掲載記事、リアルタイム字幕・翻訳ディスプレイの写真)

https://tetsudo-ch.com/12988469.html

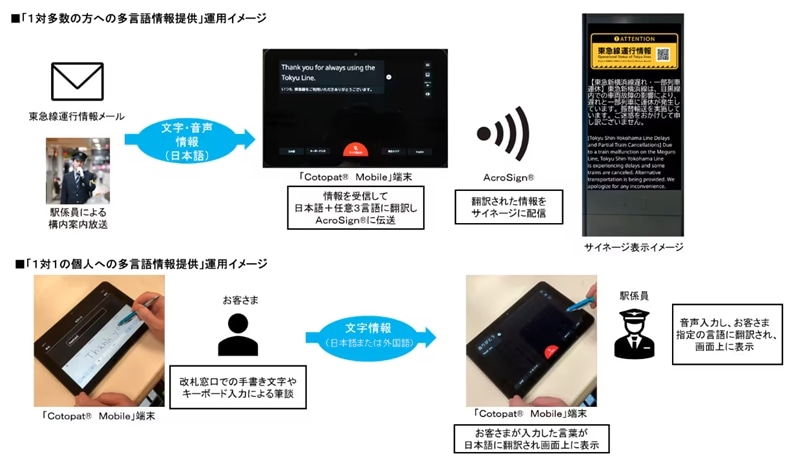

Cotopat Mobileは京セラドキュメントソリューションズジャパンが提供する字幕表示システムで、これを東急電鉄向けにカスタマイズ。多言語で駅サイネージへ配信・表示する「1対多数の情報提供」を可能としたほか、改札窓口では1対1の筆談に対応します。

日本語と外国語で筆談? 疑問をいただかれる方も多いかと思いますが、実はできるんです。利用者が書いたり入力した言葉はリアルタイムで日本語に翻訳され、駅係員が話した言葉は相手の言語に翻訳されて画面上に表示される仕組みです。

東急電鉄の担当者によりますと、同社の要望に応じたカスタマイズが比較的容易であったこと、また標準機能として「画像や動画などを専用端末内に保存し、キーワード登録によって簡単に呼び出し・画面表示できる機能」「日本語での筆談機能」「外部モニターに画面共有(ミラーリング)可能な通信機能」といった拡張性を備えていることが選定の決め手になりました。

耳の不自由な方やインバウンドへのサポートで大切なことは

東急電鉄の担当者に聞いてみました。耳の不自由な方やインバウンドへのサポートで最も大事なことはなんでしょう?

「最も重要なのは『情報の確実な伝達』であると考えています。音声に依存しない『視覚的なコミュニケーション』や『多言語対応』は、きこえない・きこえにくいお客さまのみならず、イヤホンを使用している方や訪日外国人のお客さまにとっても情報の理解や円滑なご案内に有効です」

デフリンピックに向けて準備を進めるなか、課題として感じられたのは「異常時の案内」。従来は音声放送に依存していたため、デフリンピックのようなイベントへの対策としては不十分です。サイネージや改札窓口で必要な情報をリアルタイムで文字化・翻訳する仕組みは、急な環境・状況の変化に対する情報提供という課題の解決に役立ちそうです。

「私たちは『人へ、街へ、未来へ。』というスローガンのもと、すべてのお客さまが安心して鉄道をご利用いただける環境づくりを目指しています。デフリンピックにご来場される皆さまはもちろん、日頃より東急線をご利用いただいているすべてのお客さまに『安心』を感じていただきたいという思いから、視覚的なご案内や多言語対応など、ユニバーサルデザインの取り組みを強化してまいりました。この大会を一つの契機として、誰もが快適に移動できる鉄道の実現を目指すことが、私たちの使命であると考えています」

(トップ画像:PIXTA)

鉄道チャンネル編集部

(旅と週末おでかけ!鉄道チャンネル)

記事提供元:旅とお出かけ 鉄道チャンネル

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。