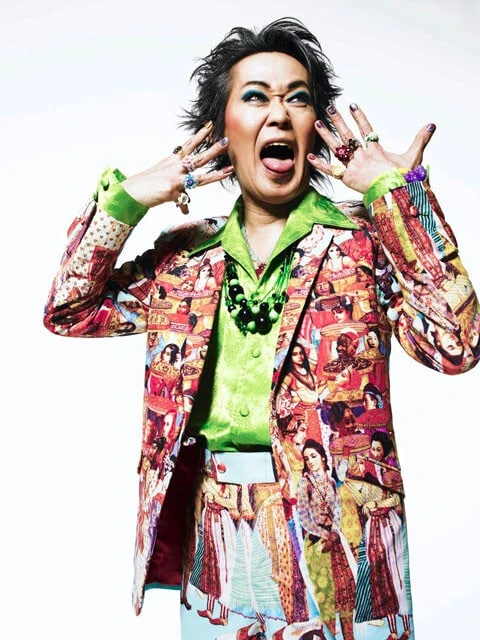

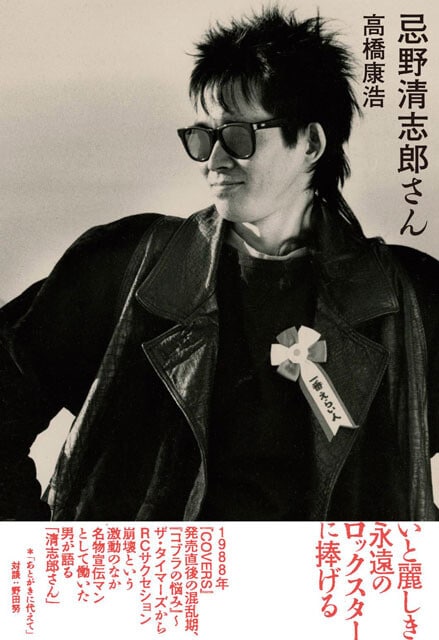

デビュー55周年! 名物宣伝マンがそばで見続けてきた不世出のバンドマン・忌野清志郎「『愛してる』でも『愛して欲しい』でもなく『愛し合ってるかい』。それが清志郎さんの素晴らしさ」

イチオシスト

イチオシスト

Photo by Takayuki Abe

日本を代表するバンドマンであり、2009年に逝去したのちいまもなお大勢のアーティストたちに大きな影響を与えている忌野清志郎。彼がバンド「RCサクセション」として1970年にデビューしてから今年で55周年を迎えた。

名盤『シングル・マン』(1976年)のデラックスエディションがリリースされ、テレビの特番のオンエア、55周年記念ポップアップストアがオープンなど、さまざまな企画が展開されているが、そんな中、ぜひ一読しておきたいのが今年6月に発売された『忌野清志郎さん』(ele-king books)だ。

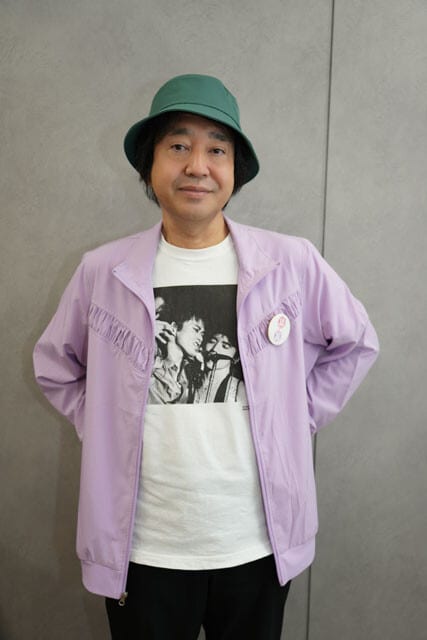

これは80年代後半から、RCサクセションや忌野清志郎を担当し、清志郎を思わせるメイクと衣装をまとって名物宣伝マンと呼ばれ、いまも清志郎CDの監修などに関わる高橋康浩さんが、当時の清志郎にまつわるエピソードを書いたエッセイ。そこではRCサクセションの問題作『カバーズ』の発売からザ・タイマーズの「FM東京事件」などに関わった経験を通し、清志郎のこれまで知られていない貴重なエピソードを多数述べている。

そこで高橋さんにインタビューを敢行。書籍に関連するエピソードから、忌野清志郎さんへの想いなどを聞いた。

* * *

【清志郎さんは予定調和が好きじゃなかったんです】――『忌野清志郎さん』は、東芝EMIの名物宣伝マンとして知られる高橋さんが1988年に入社し、担当されていた忌野清志郎さん関連のエピソードを振り返った本。そもそもなんですが、高橋さんは宣伝部において、アーティスト担当と媒体担当を兼務していたんですよね。

高橋 そうですね。アーティストではRCサクセション、忌野清志郎さん関連、あと再結成したサディスティックミカバンド、高野寛さんなどを担当し、新作が出る度、取材ほかプロモーションすべてを仕切っていました。一方で媒体担当として、新作の資料を持って担当する放送局や雑誌編集部をまわっていました。

当時、音楽業界全体が景気のよかったのもありますが、東芝EMIの邦楽アーティストの月間リリースは僕のいたセクションだけでもかなりの数。プロモーションのテーマや各アーティストのイメージ作りなどの打ち合わせなどで相当、時間はかかるし、資料制作の時間もかかる。朝帰りは当たり前で、365日、寝ている暇はほとんどなかったです。

――すごいです。そして「名物」と言われる所以でもありますが、高橋さんは普段、清志郎さんばりに派手なメイクをして、また赤やピンクなどの派手な格好をして、仕事していたそうですね。

高橋 はい(苦笑)。高野寛さんがトッド・ラングレンのプロデュースでウッドストックでレコーディングがあり、それで僕が音楽評論家の北中正和さんなど、メディアの方々をお連れして初の海外出張に行くことになりました。その時、ラッキーにもウッドストックに行く前にニューヨークでまだ来日する前のローリングストーンズのコンサートに行けることになりまして。で、ストーンズを観て、ニューヨークなんだし、ハジけちゃおうと(笑)。

派手なヘアスタイルにして、ラメのシャツやパンツとか買って着て、さらにメイクもして、さらにそのままの格好で帰国したんです。そうしたら会社中、驚きつつも面白がってくれたんですね。普段、仕事で多くの媒体に行くけど、件数はすごく多いし、覚えるのも大変。その格好でやれば覚えてもらえるし、いいアピールになるんじゃないかなとも思いました。

――それこそ清志郎さんはどういう反応だったんですか?

高橋 すごく面白がってくれました。たくさん洋服をいただきましたし、アイラインはこう引くんだよとかアドバイスももらいました(笑)。でも麗蘭(仲井戸麗市と蘭丸のユニット)が出る日比谷野音のイベントに一緒に行った時に僕が悪目立ちして、清志郎さんがいることを周りに気づかれちゃうことがあって。イヤがられることもありました。

――清志郎さんより目立ってしまったと(笑)。さて、その清志郎さんのプロモーションですけど、インタビューはひと苦労だったそうですね。オファーが殺到し、仕切るのが大変な上、スタートも毎回深夜からだったとか。

高橋 清志郎さんが起きるのが、毎日夕方なんです。だから18時スタートで設定するんですけど、必ず数時間遅れて来る(笑)。だからそうなっちゃうんです。当日は全部スライドすると大変だから、一番最初の媒体は、一番最後に取材時間を変更してもらっていました。

――最後というと何時からになるんですか?

高橋 翌朝の9時から(笑)。無茶なお願いだけど清志郎さんだし、理解してもらいましたね。結局、取材は翌日の昼間までかかり、しかも場合によってはそれが数日続く。媒体の皆さんには、本当にお世話になりましたよ。

――夜通し、行われていた......。高橋さん、本当に寝ている暇がないですね。本に書かれていたエピソードで、ザ・タイマーズでの学園祭コンサートで、ファンに襲われかかったというのは特に興味深かったです。

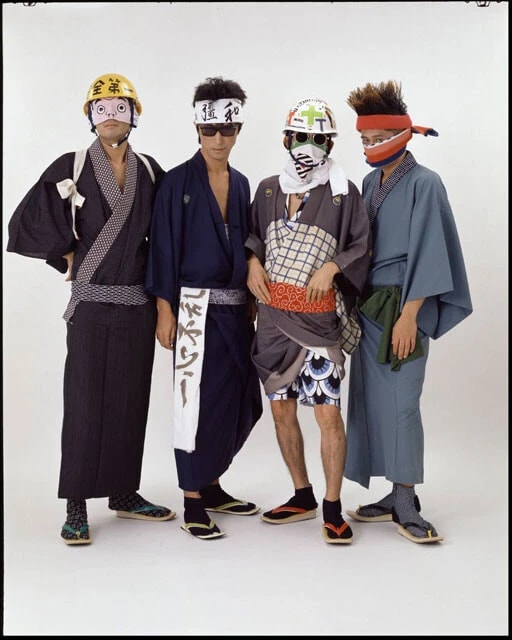

忌野清志郎によく似ているZERRY(右から二人目)率いる謎覆面バンドザ・タイマーズ

高橋 1989年の話ですね。その時のコンサートはイベンターを挟まず、大学の実行委員と東芝EMIスタッフで現場を仕切ったんです。その際、僕らはヘルメットに作業着というザ・タイマーズのコスプレをしました。でもそれが災いとなってしまって。というのも、コンサートの開始直前、急遽、「ザ・タイマーズは出演しません。チケットの払い戻しはありません」と告知がされたんです!

――直前に休止とは! みんなびっくりしますよね。

高橋 会場中、大騒ぎ、いや暴動寸前です。僕らだって何も聞いていないんです。気づくと大勢の学生たちが真っ赤な顔で怒って、すごい勢いで詰め寄ってくる。もう胸ぐらまでつかまれちゃって。

――格好が格好なだけに、明らかにスタッフだってわかりますもんね(笑)。

高橋 しかも実行委員からも「チケット代返さないと収まりつきません!どうするんですか!」と怒鳴られて。呆然としていると、突如SEとともにステージにメンバーが登場し、演奏がスタート! そう、すべてが演出だったんです。その時のコンサートのキャッチフレーズは「間違った情報に惑わされるな!」。だからドッキリだったらしくて。それにしたってスタッフには教えてくれたっていいですよね。しかも、それを全国の学園祭でやるんです。一体何度怒鳴られたことか(笑)。

――清志郎さん関連のエピソードは、いろいろ書かれてありましたが、高橋さん的に特に記憶に残っているのは?

高橋 やはり「ゲリラライブ」です。1990年RCサクセションが結成20周年を迎えた時です。20年=20歳ということで、僕がその年の成人式の日に原宿や新宿で、会場前へ出向き、清志郎さんのコスプレをして、カラオケで歌いながらフライヤーをまくという。そんなゲリラ的なプロモーションをやったんです。で、映像を本人に見せたら「俺もやりたい」と言い出しまして......。

――何やら怖い予感がします(笑)。

高橋 ちょうどあるテレビ番組用にコメント動画を求められていたので、じゃあ有楽町駅前でゲリラライブして、コメントも撮ろうと実際やったら、清志郎さんが面白がっちゃって! 帽子にサングラス姿だから最初は誰かわからないんです。ファンが見つけ、すぐ大騒ぎになるんだけど、それがスリリングでよかったらしいんです。それならと「あふれる熱い涙」のMVもその形式で撮影ことになりました。

――その時はどこで?

高橋 原宿の竹下通りから始めて、代々木公園、表参道をまわって、渋谷ハチ公前です。原宿などは携帯型のスピーカーだったんですけど、映像的に見栄えがするようにと最後のハチ公前には大きなマーシャルアンプとスピーカーを用意しました。マイクもセッティングして。

――マーシャルって、ホール、いや武道館コンサートなどで使うバカでかいものですよね(笑)。撮影許可は撮っていたんですか?

高橋 ゲリラライブなので(笑)。ただセットを組んだのが、ハチ公前交番の死角の場所だったので、最初は無事に演奏できました。

――無事って(笑)。で、さっと終えて......?

高橋 それが......当初は「あふれる熱い涙」を2回だけ演奏する予定だったんですけど、清志郎さんは楽しすぎたのか止まらなくなって。結局12~3曲、30分くらい演りました(笑)。途中からものすごい人だかりになりましたよ。

――それはなりますよね。警察は注意しにこなかったんですか?

高橋 やばいとなる寸前に撤収しましたから(笑)。でも人の数がものすごいんです。その中を必死でかきわけ、警察からも逃れ、近くに駐めてあった車に清志郎さんを乗せて、走って......。まるでアクション映画の脱走シーンそのものです。気が気じゃなかったですよ。

――普通のミュージシャンは、そんな無謀な仕事をやれと言われたら断りません? 危険極まりないじゃないですか。

高橋 清志郎さんは大喜びしていました。「こんな楽しいのはバンドを始めた頃とRCが売れ出した時以来だな。次はチャボ(仲井戸麗市)も誘おう!」とか言ってました。チャボさんはやらないでしょうけど(笑)。清志郎さんは予定調和が好きじゃなかったんですよ。当時、RCはメディアでバンド界の大御所として扱われていましたけど、清志郎さんは予定調和じゃ意味がないとよく言っていました。その場でセトリを考え、自由に歌う。自分が何者か知らない人の前でやって評価されるようじゃないとダメなんだって。

【もしいま清志郎さんが生きていたらザ・タイマーズをやる? やらない?】――知名度があるから偉いとかそういうことは関係ないんですね。ちなみに予定調和が好きでないということでいえば、FM東京事件(1989年、ザ・タイマーズと友人・山口冨士夫の楽曲がFM東京などで放送禁止されたことに抗議し、ザ・タイマーズがフジテレビの『ヒットスタジオR&N』に出演した際、突如FM東京を罵倒する楽曲を歌った)はその極みだと思うんですが、あの場に高橋さんも?

高橋 もちろんです。なぜかメンバーの代わりに東芝EMIのスタッフが雛壇に座っていました。番組のエンディングでは変装した僕が司会の古舘(伊知郎)さんからマイクを振られ、覆面バンドでRCが嫌いという設定でしたので「RCみたいなチャラチャラしたバンドは嫌いだ」みたいなことを言ったりして(笑)。

名物宣伝マンの高橋康浩さん

――本番でセトリを変えることは知っていたんですか?

高橋 いや、スタッフの誰も知らなかったです。本番で聞いて本当にびっくりしましたよ。と、同時にこれは大変なことになったなと思いました。ご存知のようにその後、大炎上しましたから。

――現場はどんなムードだったんですか? スタッフは怒っていた?

高橋 怒っていた印象はないですね。とにかく番組を進行しなきゃって感じです。おそらくテレビ側はニュースもあるし、ハプニングには慣れてはいたのだと思いますが、でも現場中、騒然としていました。

――後にこの事件のドキュメンタリー(2024年11月にフジテレビNEXTで放送された『拝啓! ザ・タイマーズ~あれから35年~』)がオンエアされましたけど、あれは生放送ではなく収録だったそうですね。

高橋 午後に撮って、当日夜の番組だから編集する時間がなくそのままオンエアした。でも編集したとしてもメドレーで演奏していたから、あの曲だけカットは難しかったと思います。

――一方で巷のロックファンは、彼らの姿に喝采していました。

高橋 1989年当時はバンドブームの真っ只中で、アイドルっぽいバンドもたくさんいました。ロックのカウンター的なアクションがなかった時代だったので、そういうのに辟易していた人たちは痛快だったと思いますよ。ただ清志郎さんはそこまで気負う様子はなかったです。いつもと変わらない普通の感じでした。ただその後に関して言えば僕は、個人的には残念でしたけど。

――というと?

高橋 この放送を機にそうした攻める姿勢がエスカレートして、「FM東京」を別の対象に替え、歌うようになったんです。ザ・タイマーズには「デイドリームビリーバー」のように美しい曲もあるのに、過激なイメージばかりが強くなってしまった。その上、ファンもそういうのを強く求めるようになった。コンサートに行く度、辛かったですよ。

――そうだったんですね。ちなみに高橋さんは清志郎さんと二人きりで過ごす時間はあったんですか?

高橋 二人きりで話すことはありました。ザ・タイマーズの翌年、RCサクセションはメンバーが二人抜けて、取材も清志郎さんしか稼働しなくなりました。必然的に二人で話す機会が増えました。

――そんな高橋さんに伺いますが、清志郎さんの派手な活動は常に話題を呼び、RCサクセションやザ・タイマーズはセールスを上げていきました。清志郎さん自身はバンドが売れていくことをどう思っていたんでしょうか。

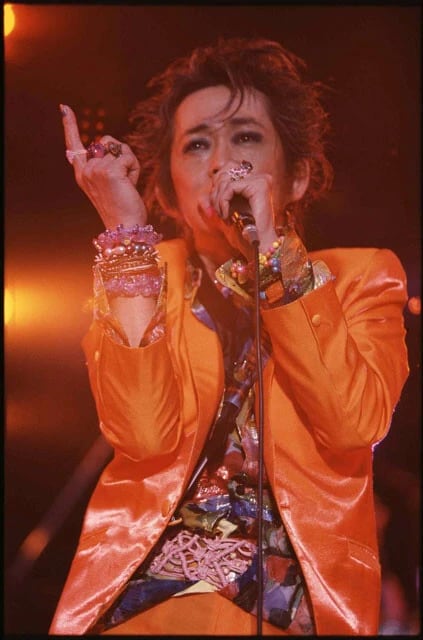

高橋 嬉しかったと思いますよ。普通に売れたいと思っていましたし。奥さんと結婚しようとして義父さんに挨拶に行った際、売れてないのにと言われたらしいんです。そこから売れたいと思い、派手なメイクと衣裳のキャラクターへと見事に変換したんです。

――結婚のために売れたくて、ロックバンドになったと。

高橋 そう。あとRCがデビュー当時の日本はまだロックバンドの黎明期。だからこそ成功したいとも思っていたようです。それこそキッスを見てメイクを始め、バンドもローリングストーンズを参考にチャボさんに声をかけた。歌い方もブルース的な感じがなくなり、どんどんポップになっているし、曲調だって時代を追うごとにわかりやすいものになってる。やはりロックバンドをやる以上は売れないと意味がないと思っていたように思います。

――高橋さん自身、一緒にいて印象に残っていることはあります?

高橋 写真撮影やコンサートなど、本番となるとガラッと変わるんです。それもこっちが思っている以上に。その時々の姿はいまも覚えていますね。ある時、ステージの俺が本当の姿で、普段の俺は本当の姿じゃないって言っていたんですけど、あまりにも活発すぎるので、そうなのかなと思いました。

――世間的には、ステージを下りるとシャイなイメージですよね。

高橋 確かにインタビューなどでは口数も少ないんですよ。でも逆にそれは彼が作り上げたパブリックイメージなのかなって。実際、親しくなるにつれ、話さないなんて印象はなくなる。「笑っていいとも!」に呼ばれた時も、「いいとも」のコールを求められ「そういうの向かないんだよね」とか言いながらも、いざ出演するとギター持ってきて思い切り歌うみたいな。その派手な姿こそが、じつは本当の清志郎さんなのかなとも思います。

Photo.by Saiko Nishimura

――あといろいろな時に「今の時代、清志郎さんが生きていたら」とかよく言われますよね。それこそザ・タイマーズがいれば閉塞感のある現代に喝を入れてくれるんじゃないかみたいな。今の時代、清志郎さんがいたらザ・タイマーズをやると思いますか?

高橋 どうでしょう。ザ・タイマーズに関しては、逆に期待されるような時はやらない気がします。ザ・タイマーズに『争いの河』って曲があって、それはいろんな人たちが社会、文化、経済で争う中で、目的を持つ奴は着々と準備してるって歌なんです。清志郎さんは世の中が騒いでない時のほうが怖いとよく言っていました。なのでみんなが安心している時こそ、ザ・タイマーズをやって警鐘を鳴らすんじゃないですかね。

――今であれば何を?

高橋 それはわからないですけど、ロックバンドをやっていてくれたらと思います。清志郎さんはもともとブルース、ソウルが好きと言ってますけど、それをストレートに出しても売れないと思うんですよ。時代性をも味方にして、カスタマイズして、暗いことが多い時代に悲しいことをぶっ飛ばすロックンロールショーをやってほしい。できれば昨年リリースしたコンピレーション盤「ROCK′N′ROLL」の全曲ライブとかやってほしいです。

――なるほど。高橋さん自身、清志郎さんが生きていてくれたらと思うことはありますか?

高橋 それは考えるとキリがないのですが、新曲を聴きたいと思うことはあります。清志郎さんの音楽はただのロックに見せかけて、じつはいろいろな音楽が入っています。その調合が絶妙で新しいジャンルを作りだしているといっても過言ではないです。ロックンロールのフォーマットである3コードの曲も実は少ない。仮に3コードの進行を使っていても、リズムや歌い方やアンサンブルで、覆い隠しているんです。もちろん歌詞に関しては、語感を含めた言葉のチョイスやリズム、その内容、素晴らしいとしかいいようがありません。

――すべてにおいて斬新だったんですね。

高橋 あと清志郎さんのすごさは曲や詞だけじゃありません。たとえばRCサクセションの『カバーズ』に収録された「ラヴ・ミー・テンダー」。歌詞が見事に韻を踏んでいて、曲としての完成度も高かったんですけど、なによりあの歌を聴いて、大勢のロック少年少女たちは、原子力を考えた。

――原発の危険性について歌っていましたよね。それまで原発=未来のエネルギーと言われていたので衝撃でした。

高橋 ただ、清志郎さんはそれも煽るわけではなく、エルビス・プレスリーのカバーって形で訴えました。そんなふうに世の中にとって大切なことをチャーミングに、またユーモラスに歌ってくれる。当時、そんなバンドマンは、ほとんどいませんでした。もちろん原発の危険性を訴えている人は他にもいたでしょうけど、清志郎さんの歌の影響力で社会的事件になりました。

それともうひとつだけ。清志郎さんが何より素晴らしいのは、呼びかけていることなんです。

――呼びかける!?

高橋 そう。ライブでも度々「愛し合ってるかい」って言うじゃないですか。「愛してる」でも「愛して欲しい」でもない。自分を押し付けるんじゃなくて「自分はこう思うけど、君たちはどうなんだい」と。いまの音楽には、その視点が圧倒的に足りない気がします。

――決して一方通行でないから、強く胸に刺さります。

高橋 清志郎さんの曲は僕のように年令を重ねた人たちが聴き続けるのもいいのですが、やはりいつの時代も若い人たちに聴いてほしいです。清志郎さんの楽曲は今の時代も新鮮なので、消費期限がない。最近、清志郎さんの音楽を聴いた若い子たちから、カーラジオとか電話とか、歌詞の中の言葉に時代をあらわす言葉が出てきても、それがかえって新しい響きを持つという感想を聞きました。この話を聞いたとき、言葉のリズムから放たれるいくつものイメージと、それを映し出す声の存在感が大きいのだと思いました。いつの時代も、常に新しいリスナーに聴いてほしい音楽なんです。

●高橋康浩(たかはし・やすひろ)

80年代後半、レコード会社入社後、RCサクセションの問題作『カバーズ』発売中止事件の渦中に放りこまれ、翌年、タイマーズがメディアをジャックしたFM東京事件に担当者として騒動を経験。また、派手なメイクに衣裳で自らが宣伝塔となり、忌野清志郎のプロモーションを展開。清志郎とともに突然街中でゲリラ・ライヴを敢行し、話題となる。現在もフリーランスとして清志郎のCDの監修やメディアやトークイベントへの出演、原稿執筆等を担っている。ファンのあいだでは清志郎命名による高橋ROCK ME BABYというネームで知られている。

『忌野清志郎さん』

高橋康浩

価格:1650円(税込)

(ele-king books)

取材・文/大野智己 撮影/関根弘康

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。