【進むアナログ回線の衰退】ソフトバンク、固定電話『おとくライン』を2030年に終了へ

イチオシスト

イチオシスト

2025年10月30日、ソフトバンクは法人および個人向けに提供してきた直収型固定電話サービス「おとくライン」を2030年3月31日をもって終了すると発表しました。この動きは、単なる一企業のサービス終了にとどまらず「アナログ回線の衰退」を強くユーザーに印象付けるものだと言えるでしょう。

この記事では、「おとくライン」のサービス終了の背景と、その根底にあるアナログ回線の衰退とIP網への移行という大きな潮流を解説します。

ソフトバンク「おとくライン」終了について

「おとくライン」は、2004年にサービスを開始した直収型の固定電話サービスです。NTT東日本・西日本のメタル回線やダークファイバー(未使用の光ファイバー)を利用しつつ、ソフトバンク独自の交換機を用いることで、NTTの基本料金よりも割安な価格設定を実現し、多くの法人や個人事業主、一般家庭で利用されてきました。

しかし、ソフトバンクはアナログ回線を取り巻く市場環境の変化を理由にサービス終了を決定しています。具体的なスケジュールとして、新規の申し込み受付を2026年3月31日に終了。2030年3月31日にサービスの提供を完全に終了するとしています。

ここで注意したいのは、ソフトバンクが提供する固定電話サービスすべてが終了するわけではないという点です。同社が提供するもう一つの家庭向け固定電話サービス「おうちのでんわ」は、今回のサービス終了の対象外です。

「おうちのでんわ」は、従来のメタル回線ではなく、LTEネットワークを利用して音声通話を実現するサービスです。専用端末「でんわユニット」を自宅の電話機に接続するだけで利用でき、工事不要で手軽に導入できる点が特徴です。

基盤となる技術が「おとくライン」とはまったく異なるため、今後も継続してサービスが提供されます。既存の電話番号をそのまま引き継いで利用することも可能です。

「おとくライン」の終了は、あくまで旧来のメタル回線を利用したサービスの終焉であり、ソフトバンクが固定電話事業から完全に撤退するわけではないことを理解しておく必要があります。

なぜアナログ回線は衰退するのか?

ソフトバンクの「おとくライン」終了は、いわば氷山の一角にすぎません。その背景には、通信業界全体で進む「脱・アナログ回線」という変化が存在します。

この流れを理解する上で欠かせないのが、NTT東日本・西日本が進める「PSTNマイグレーション」です。PSTN(Public Switched Telephone Network)とは、私たちが「固定電話網」や「アナログ回線」と呼んできた公衆交換電話網のことです。

100年以上にわたり日本の音声通信を支えてきたこの巨大なインフラが、2024年1月から2025年1月末にかけて、地域ごとに段階的にIP(インターネットプロトコル)網へと切り替えられています。これは、電話局内に設置された交換機をIP技術を用いたルーターなどに置き換えるもので、これにより音声データはインターネットと同じようにデジタルデータとしてやり取りされるようになります。

ユーザー宅から電話局までのメタル回線自体は当面維持されるため、多くの利用者は特別な手続きや工事なしに電話を使い続けることができますが、ネットワークの根幹が大きく変わる歴史的な移行です。

NTTがこの大掛かりな移行に踏み切った最大の理由は、設備の老朽化です。PSTNを構成する交換機は、製造から数十年が経過し、維持限界が目前に迫っています。維持管理に必要な専門知識をもつ技術者も高齢化・減少しており、インフラを安定的に維持することが困難になってきているのです。

そのため、PSTNマイグレーションが示すように、アナログ回線の衰退は必然的な流れといえます。

IP電話の台頭と技術的優位性

光ファイバー網の普及とともに、IP技術を利用した電話サービス(IP電話、光電話)が急速に拡大しました。IP網では距離に応じて通話料金が変わることがないため、特に長距離・国際通話の料金を大幅に抑えることができます。

また、電話加入権が不要なため初期費用も安価です。さらに、かつては「IP電話は音質が不安定」というイメージもありましたが、ブロードバンド回線の高速化・安定化に伴い、現在ではアナログ電話と遜色ない、あるいはそれ以上のクリアな音声品質を実現しています。

ブロードバンド時代の切符になりきれなかった「アナログ回線」

NTTのPSTNマイグレーションを皮切りに、通信業界全体がIP化へとかじを切る流れは、今後さらに加速していくことは間違いないでしょう。

一方で、この記事をお読みの方の中にも「かつて電話加入権を購入したにもかかわらず、その価値が暴落し、さらにその電話加入権を原資に整備されたメタル回線の撤廃まで進むのは納得できない」と感じる方もいるのでは?

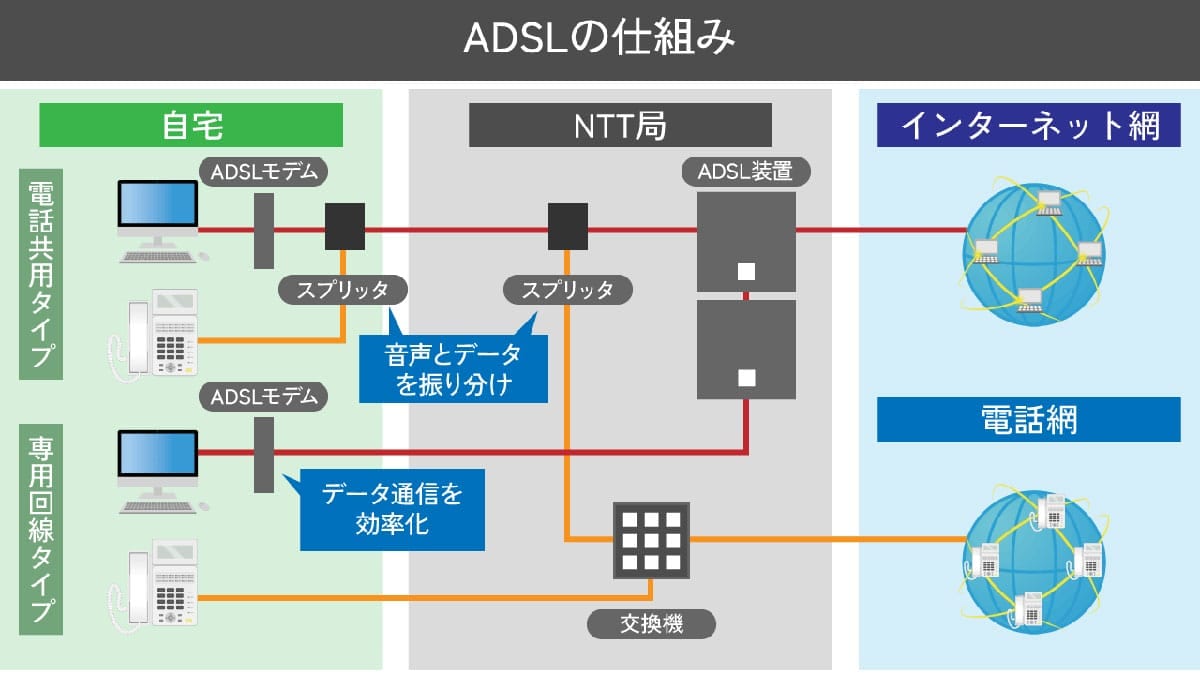

1999年から2000年にかけて、ADSL(非対称デジタル加入者線)サービスが日本で開始されました。ADSLは既存のメタル回線を利用して高速通信を実現する画期的な技術で、2001年の「ブロードバンド元年」には下り50.5Mbps、上り12.5Mbpsという飛躍的な速度を実現しました。この時期、電話加入権は「ブロードバンド社会への入場券」として再評価され、その価値が復活するという期待が広がっていたのです。

しかし、この期待は二重の意味で裏切られることになりました。第一に、技術の主流がADSLから光ファイバーへと急速に移行したこと。光ファイバーは電話線とは別に新たな回線を敷設するため、メタル回線の重要性を急速に低下させました。第二に、光ファイバー上で提供される「ひかり電話」が「加入権不要」で提供されたこと。これにより、電話加入権はもはや必須ではなくなってしまったのです。2005年に約1,450万回線でピークを迎えたADSLも、光回線の普及とともに利用者数は減少の一途をたどり、2024年3月末をもってすべてのADSLサービスが終了しています。

NTTは電話加入権の価値を担保する立場ではないため、価値の下落そのものについて説明責任があるとは必ずしも言えません。電話加入権の正式名称は「施設設置負担金」であり、これはあくまで電話網というインフラを建設するための資金負担という位置づけだったからです。

一方で、かつて72,000円という高額な負担で整備されたメタル回線網は、日本の通信インフラの礎となり、高度経済成長や情報化社会の発展を支えてきました。そのインフラが、技術革新という時代の流れの中で、本来期待されていた「ブロードバンド時代の切符」となることなく、その役割を終えようとしているのは事実です。

メタル回線の完全撤廃まではまだ時間がありますが、通信インフラが完全に移行する日が来た際には、その整備に貢献した国民へ丁寧な説明が行われるべきでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。