日本初のステーブルコイン「JPYC」とは?日本円に連動するだけの暗号資産を買う理由は何か

イチオシスト

イチオシスト

2025年10月27日、日本初の本格的なステーブルコイン「JPYC」が正式に発行が開始されました。2023年6月に施行された改正資金決済法に基づき、JPYCは「暗号資産(仮想通貨)」ではなく「電子決済手段」として法的に位置づけられています。「1JPYC=1円」の価値が日本円と等しく保たれる電子決済手段であることが最大の特徴です。

一方で、「価格が日本円と変わらないなら、わざわざ暗号資産の形にする意味はあるのか?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。ビットコインのように価格上昇を目的とした投資対象とは異なり、ステーブルコインが注目される理由は、その安定性がもたらす「実用性」にあります。

そもそもステーブルコインとは?

ステーブルコインとは、その名の通り「価格が安定(Stable)した暗号資産(Coin)」のことを指します。ビットコインやイーサリアムといった従来の暗号資産が、市場の需要と供給によって日々大きく価格を変動させるのに対し、ステーブルコインは米ドルや日本円といった法定通貨、あるいは金(ゴールド)などの特定の資産と価値が連動するように設計されています。

この価格の安定性は、価値を裏付ける「担保」によって実現されています。担保にはさまざまなバリエーションがありますが、最も一般的なのは『法定通貨担保型』。米ドルや円などの法定通貨を準備金として保有し、その価値を裏付けるもので、JPYCや世界で最も流通しているUSDT(テザー)が該当します。

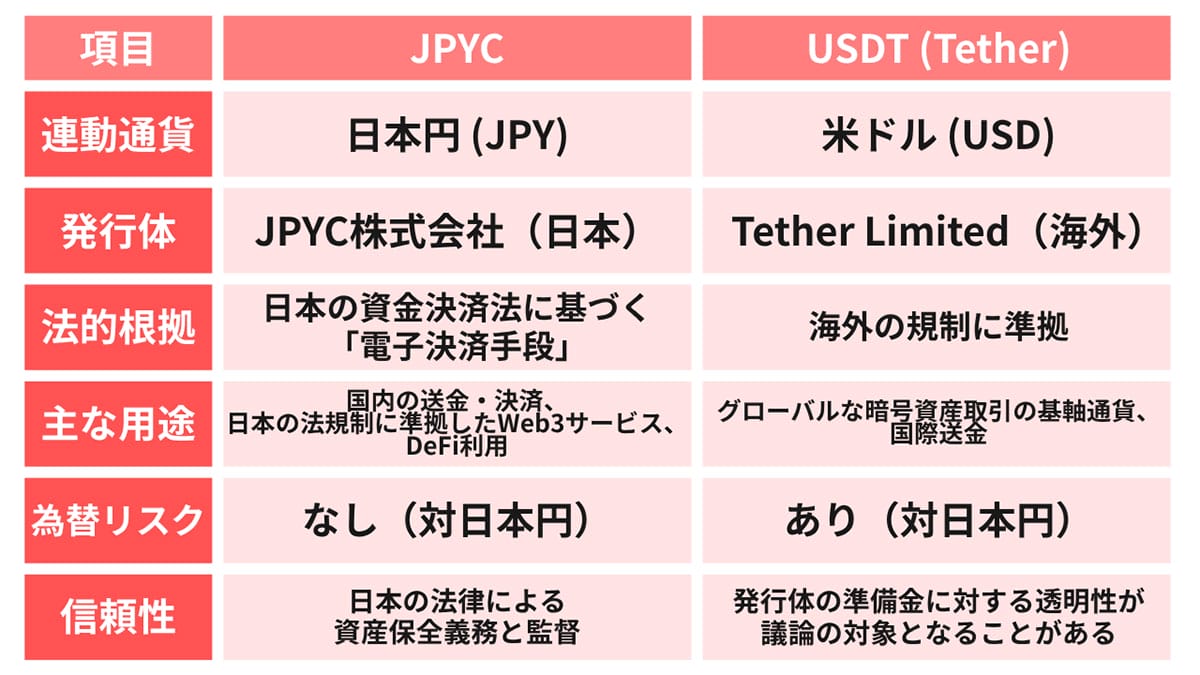

USDTとJPYCの違い

ステーブルコインの世界では、米ドルに連動する「USDT(テザー)」が圧倒的なシェアを誇ります。JPYCとUSDTは、どちらも法定通貨を担保とする点で共通していますが、その性質は大きく異なります。

JPYCは日本の法律に完全に準拠し、厳密には「暗号資産」ではなく、「電子決済手段」として国内での利用に特化して設計されている点が最大の特徴です。「JPYC」の発行開始に伴い、日本のユーザーは為替変動のリスクを気にすることなく、安心してブロックチェーンのメリットを享受できるようになったのです。

なぜ日本円と連動するだけのJPYCを買うのか?4つの理由

価格が日本円と等しい「電子決済手段」なら、電子マネーなどで十分ではないか? と考えるのは自然なことです。しかし、JPYCが注目を集めるのは、ブロックチェーン技術を基盤とすることで、従来の金融システムが抱える課題を解決する可能性を秘めているからです。

理由1:暗号資産取引の「ハブ」として

ビットコインなどの暗号資産は価格変動が非常に激しいというリスクがあります。市場が不安定になった際、多くの投資家は利益を確定したり、損失を限定したりするために資産を売却します。その際、一度法定通貨である日本円に戻すと、取引を再開する際に再び入金する手間や手数料が発生します。

JPYCがあれば、ボラティリティの高い暗号資産を一時的にJPYCに交換することで、資産価値を円建てで安定させることができます。そして市場が落ち着いたタイミングで、スムーズに他の暗号資産への再投資が可能になります。

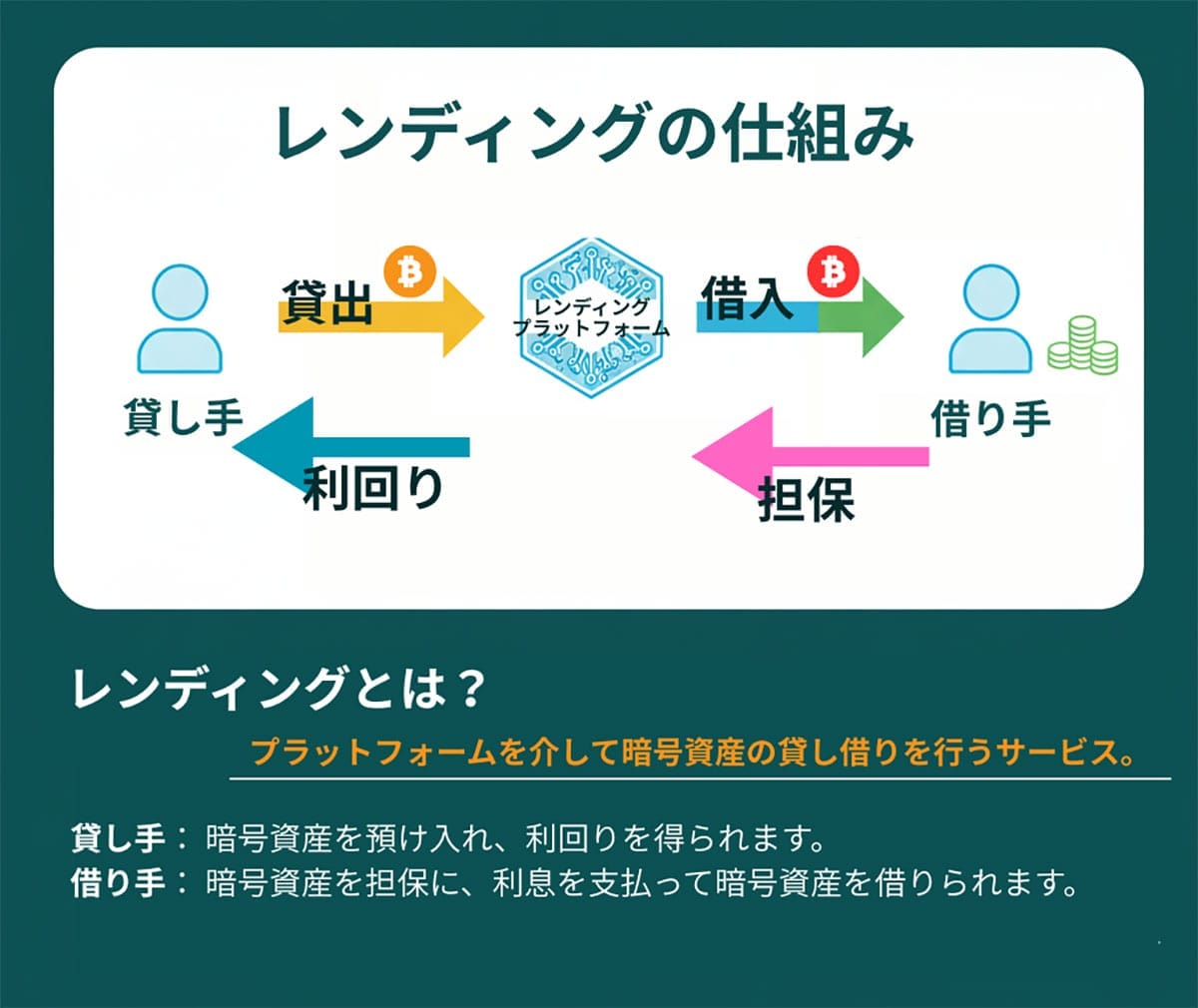

理由2:DeFi(分散型金融)への参加を容易に

DeFiとは、ブロックチェーン上で構築された、銀行や証券会社といった仲介者を必要としない金融サービスのエコシステムです。DeFiの世界では、米ドルと連動するUSDTやUSDCが基軸通貨として利用されてきました。日本のユーザーがこれらのサービスを利用する場合、常に円とドルの為替変動リスクを意識する必要がありました。

JPYCの登場により、為替リスクを負うことなく、日本円ベースでDeFiのレンディング(貸付)やイールドファーミング(流動性提供による金利獲得)といった資産運用に参加できる道が開かれます。実際に、JPYCを活用したDeFiレンディングへの取り組みも始まっています。

理由3:銀行に縛られない送金手段の発明

従来の銀行送金では、営業時間外の場合や振込先金融機関の対応状況によって、着金が翌営業日になることがあります。JPYCを使えば、ブロックチェーン上で直接相手のウォレットに送金できるため、24時間365日、時間や曜日を問わずほぼリアルタイムで送金が可能です。

特に従来は手数料が高く、送金の手間自体も大きかった国際送金が活発化することが期待されます。少額の国際送金や、海外クリエイターへの報酬支払いなどが従来より容易になります。

理由4:スマートコントラクトとの連携による「プログラマブル・マネー」

スマートコントラクトを活用すれば、「商品が納品されたら自動的に代金を支払う」「サブスクリプションの利用期間が終了したら自動で支払いを停止する」といった複雑な契約や支払いをプログラムによって自動化できます。これにより、企業間の取引における請求書の発行や入金確認といった管理コストを大幅に削減できる可能性があります。

さらに、将来的には不動産や株式といった現実世界の資産がブロックチェーン上でトークンとして発行され、取引される時代が来るとも言われています。

そのような未来において、JPYCはこれらのデジタル化された資産を売買するための、信頼性の高い基軸決済通貨としての役割を担うことが期待されています。

今後、JPYCを決済手段として導入するサービスや、JPYCを組み込んだ新しいDeFi、Web3アプリケーションが次々と生まれてくることが予想されます。もちろん、ウォレットの自己管理やセキュリティなど、利用者自身が理解すべき新しい概念も求められます。しかし、日本の法規制に準拠したJPYCの登場は、多くの個人や企業が安心してブロックチェーン技術の恩恵を受けられる大きな一歩と言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「JPYC株式会社」公式サイトより引用)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。