「バックドロップは実戦的だ」。プロレスファンだった少年は理想の格闘技を追い求め、タイガーマスクに弟子入りした

イチオシスト

イチオシスト

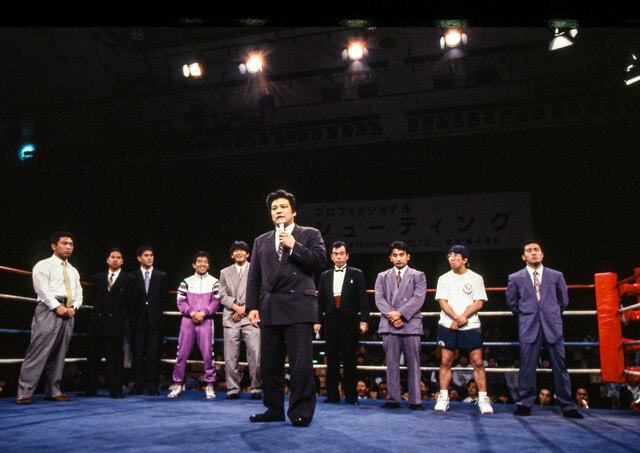

シューティング(現・修斗)初代ライトヘビー王者、川口健次

【連載・1993年の格闘技ビッグバン!】第48回

立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA(総合格闘技)をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。

理想の格闘技を追求した初代タイガーマスクこと佐山サトルが創設したシューティング(現・修斗)。今回は、この世界最古の総合格闘技団体を黎明期から支えた初代ライトヘビー級チャンピオン、川口健次をフィーチャーする。

■「最強」という名の迷宮「いったいどの格闘技をやったら、本当に強くなれるんだ?」

1970~80年代にかけ、強さに憧れた少年の心は揺れた。「地上最強の空手」を謳うゴッドハンドこと大山倍達、「プロレスこそ世界最強の格闘技」と言ってはばからないアントニオ猪木、WBA世界ジュニアフライ級王座13度防衛に成功した具志堅用高、本国タイ以外の外国人選手として初めてムエタイ王者になった藤原敏男......。見本とすべき格闘家は何人もいた。

しかし、「最強」と称されながらそれぞれの競技の世界観は別モノだったので、統一感は全くといっていいほどなかった。

現役時代は大道塾で「小さな巨人」と呼ばれ、海外ではキックボクサーとしても活躍した加藤清尚は以前、筆者に「いったい何を信じればいいのか、見当もつかなかった」と証言している。「プロレスラーはもっと太れとアドバイスするけど、その反対にボクサーは適正体重まで落とせと言っている。何が何だかサッパリわからなかった」。

「最強」という名の迷宮。のちにシューティング(現・修斗)で無敗のままライトヘビー級王者となり、ヒクソン・グレイシーの日本デビュー戦となった『バーリトゥード・ジャパン・オープン94』で日本人選手として初めてバーリトゥードに挑戦した川口健次もそのひとりだった。

生まれ育ったのは神奈川県川崎市元住吉。いまでこそここは神奈川県の中でも暮らしやすい街として知られているが、1968年(昭和43年)生まれの川口が十代の頃は学校内も荒れていたという。

「中学時代、僕はサッカー部でしたけど、先輩からのイジメはイジメではなく、もう完全な虐待でした。何か言い返そうとしたら集団リンチでしたから」

カンパと称してお金を巻き上げられることなど日常茶飯事だった。「200円だったかな? たった200円と思うかもしれないけど、たくさんの後輩に声をかけるものだから、先輩のもとに集まったお金は毎回結構な金額になったと思いますね(微笑)」。

格闘技の扉を開けてくれたのはブルース・リーやジャッキー・チェンら、アクション映画のスターたちだった。中でも主演作『燃えよドラゴン』などで見せるブルース・リーのアクションのリアリティは、当時の少年たちに大きな影響を与えた。中2からカンフー映画を観るようになった川口もそうだった。その一方で、『あしたのジョー』や『がんばれ元気』など、ボクシング漫画にも魅了された。

「(空手と比べたら)どちらかといえば、ボクシングのほうが頭にありましたね。でもボクシング漫画だと一発で勝負がつくけど、実際のボクシングは必ずしもそうではない。そのギャップを目の当たりにしたら、なんか違うなと思いました」

熱烈なプロレスファンだったわけではないが、学校の同級生とプロレスごっこに興じていた。毎週金曜と土曜の午後8時というゴールデンタイムにはプロレスのレギュラー番組が放送されていた時代で、思春期の少年たちにプロレスラーはとてつもなく大きな影響を与えていた。

「そのときバックドロップは実戦的な技だと感じ、プロレス中継を見始めました」

『VALE TUDO JAPAN '97』でヤン・ロムルダー(オランダ)に勝利した川口

金曜に放送されていた『ワールドプロレスリング』を観ると、佐山サトルが演じていた初代タイガーマスクの四次元殺法が目に飛び込んできた。初代タイガーのデビューは1981年。川口が中2を迎えたときには、ちょうどデビュー2年目を迎え人気絶頂のときだった。

川口はローリングソバットなど、40年以上経っても未だ色褪せない初代タイガーのダイナミックな技の数々に目を奪われた。

「佐山先生の動きはアクロバティックなこともやるけど、蹴りとか結構格闘技に近いこともやっていたじゃないですか。そういうところから見るようになりました」

タイガーマスクを入り口に、川口は他のプロレスラーにも注目するようになった。

「路上で長州力のひねりを効かせたバックドロップを決めたら、実力では自分より上の者にも勝てるだろうと分析していました」

一歩でも憧れに近づこうとするとき、模倣から入るのが有効だ。川口もその例外ではなかった。

「佐山先生の蹴りは外から回るとか、腰の入れ方とか、そういうところをちゃんと見ていました。アントニオ猪木さんの延髄斬りとはどう違うかも分析していましたね」

川口のプロレスに対する価値観は他のファンとは一線を画していた。「お気に入りのプロレスラーの必殺技を見たい」「激闘を堪能したい」という気持ちより、「実戦だったら、このテクニックは使えるのか」という分析に重きを置いていたのだ。

「佐山先生の得意技のひとつ、タイガードライバー(ツームストン式のパイルドライバー)を試したりしていましたね(微笑)。やっているうちに、先生のスタイルは真似できないと思いました」

■「シューティング」という未開のジャングルタイガーマスクは人気絶頂のまま、83年夏に突如引退を表明。翌84年1月には東京・瀬田にスーパータイガージムをオープンした。日本の総合格闘技の第一歩は、このジムから始まったといっても過言ではない。

理想の格闘技を追い求め、シューティングを創設した佐山サトル(中央)

しかし、ジムは日本で第1号といえる高級スポーツクラブ内にあったので、賃貸契約上の制約から会員たちに自由に格闘技を教えることはできなかった。やがて、マネージャーを務めていたショウジ・コウチャに佐山は不信感を抱き対立。83年夏、スーパータイガーに改名して旧UWFで復帰したのと前後して、佐山は価値観が相反するマネージャーと絶縁しジムを畳む。そして85年1月、東京・三軒茶屋に装いも新たに2代目のスーパータイガージムをスタートさせた。

高校生になっていた川口は一部のプロレス雑誌とスポーツ紙にしか掲載されていなかった格闘技情報を頼りに、最初は実戦空手を標榜する空手団体に入門しようとしたが、父親から「ちょっと空手は......」と難色を示された。ちょうどフルコンタクト空手の関係者が恐喝事件などを起こしていた時代だったので、空手にネガティブなイメージを持つ者は少なくなかった。

第2候補としてスーパータイガージムの名前を出すと、父は「タイガーマスクのところだったら」と入門にGOサインを出してくれた。

三軒茶屋のジムで佐山は理想とする格闘技を「総合格闘技」と位置づけ、「シューティング」という名で普及させようとしていた。

川口は「シューティングを学んで、柔道にもカンフーにも負けない最強の人間になるんだ」と期待に胸を膨らませた。まるで未開のジャングルを切り開くような、新たな挑戦が始まった。

(つづく)

取材・文/布施鋼治 撮影/長尾 迪

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。