【モーリー・ロバートソンの考察】高市新総裁が直面する「ファン」と「現実」の大きな乖離

イチオシスト

イチオシスト

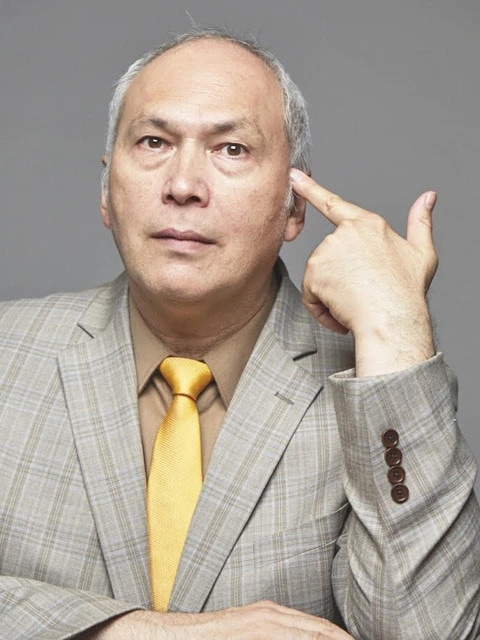

『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、党内外のさまざまな状況から「がんじがらめ」でスタートする自民党・高市早苗新体制の今後について考察する。

『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、党内外のさまざまな状況から「がんじがらめ」でスタートする自民党・高市早苗新体制の今後について考察する。

* * *

ものは言いよう、とはこのことかもしれません。自民党・高市早苗新総裁体制の発足に際し、麻生太郎副総裁と(その義弟でもある)鈴木俊一幹事長について、「両脇を固める」というニュアンスの報道が散見されました。

この表現は"盤石のサポート"を意味するのか、それとも元財務大臣である老獪な政治家たちを"陰の権力者"と皮肉っているのか。いろいろな読み方があるでしょう。

この一件に限らず、自民党内の"右派・保守派の星"としてのこれまでの発信と、冷徹な政治的現実との間には大きな隔たりがあるはずです。

社会の分断が進む近年のアメリカでは、先鋭的な主張をする人々が、自分たちの価値観を揺るがす反対側の言説に対して過敏に反応し、激しい攻撃性をあらわにする傾向があります。

直近では、一部の共和党支持者が反トランプ的な主張に対して「トリガーされやすい」状況にあるといわれていますが、今の日本でも保守層の一部に似た傾向が生じていると私は感じています。矛盾点を指摘されると、丁寧な議論ではなく「財務省の犬」「反日」を含むレトリックで個人攻撃をする動きも散見します。

これはちょうど「反原発」運動がピークを迎えていた2012年ごろに「原発推進・広告 文化人リスト」が公開された時を思わせるような客観性の欠如です。

問題は、高市政権が実際に動き出してから、そうした"ビキビキ"の支持層が熱狂する公約が「角を削られまくって丸められてしまう」可能性が大いにあることです。自民党内でのパワーバランス、公明党の連立離脱による弱体化......そうなってしまう要因は各所に転がっています。

政策や発信を「現実路線に修正していく」ことは、エスタブリッシュメントの価値観では「清濁併せ吞む、大人の妥協」です。

しかし、原理主義化した熱狂的な支持者の目には「旧来型政治への迎合」としか映らない。ここに高市氏の手法の弱点があります。

例えば積極財政について支持者から聞こえてくるのは、「アベノミクスはすべてがうまくいっていた。デフレ脱却がその証拠だ」「現状の円安や実質賃金の停滞は、コロナ禍やウクライナ戦争という"外的要因"のせいに過ぎない」といった声。一部には妥当な見方が含まれているとしても、全体としては客観的な評価というより、安倍政権のレガシーを守るための"自己正当化の物語"というべきでしょう。

そもそもアベノミクスのスタート地点は超円高で、現在は超円安なのです。症状が異なるのに同じ処方箋を用いるのか?という素朴な疑問が残ります。

今後、仮に高市首相が財政出動や減税のアクセルを踏もうとしたとして、現実に何が起きるか。

最近の金融市場の動向からすれば、各メディアで "和製リズ・トラス"といったレッテル貼りが始まるでしょう(英トラス政権は減税政策を市場に拒絶され短命に終わりました)。財政規律を重視する麻生氏もにらみを利かせ、高市氏は"見えざる檻(おり)"の中で何もできなくなるかもしれません。

これは財政・金融政策に限った話ではありません。高市氏は総裁選の直後、総理としての靖国神社への公式参拝について、"事実上の見送り"を早々と表明しました。この「現実路線」も、見る人によっては「変節」ということになるでしょう。

これまでの様子を見る限り、彼女は今後も支持者へのファンサービスとして「財務省悪玉論」「外国人がもたらす危機と迷惑」を強めに発信し続ける可能性が高い。

しかし、減税も積極財政も小規模に丸められ、"事実上の移民"もうやむやのまま増えていくとすると、ファンはどこまでファンでい続けられるのでしょう?

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。