平安時代の「古式大相撲」が復活! 相撲の歴史が詰まった100周年イベントを現地レポート

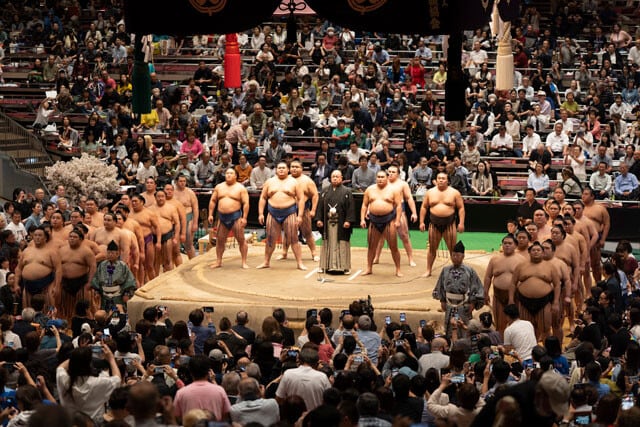

百周年場所で力士が土俵上にそろい踏みをした御前掛かりの様子

10月7日、日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して、「百周年場所~古式大相撲と現代大相撲」が、東京・両国国技館でおこなわれた。

100周年を迎えるにあたっては、「伝統文化を見てもらうのがいいのではないか? という方向性で企画にあたり、平安時代の相撲節会(すまいのせちえ)を現代版にした古式大相撲を披露することにしました」(企画に携わった西岩親方=元関脇・若の里)というように、この日の国技館は土俵脇に演舞場、花などが施され、エントランスには歴代横綱の錦絵が飾られるなど、平安時代にタイムトリップしたような、非日常感であふれている。

そんな中で、まずは、若手力士による一門別選抜団体トーナメント戦がおこなわれた。出羽海一門A、B、二所ノ関一門A、B、時津風一門A、B、伊勢ヶ濱一門、高砂一門と8チームが参戦。各チームは、序二段、三段目、幕下①(16枚目以下)、幕下②(15枚目以上)、十両の5人一組で編成されて、各一門の精鋭たちが熱戦を繰り広げた。

出羽海一門には、横綱・豊昇龍が所属、二所ノ関一門には横綱・大の里が所属していることもあり、一門のプライドがかかる対戦でもあるのだが、1回勝つごとに賞金がもらえて、優勝チームは104万円を獲得できるとあって、若い力士にとっては闘争心をかきたてられるトーナメントだ。

終始、安定した戦いを見せていたのが、十両・三田が引っ張る出羽海一門Aチーム。時津風一門Aチームとの決勝では、2-2から、三田―大青山の十両力士同士の決戦となった。躍動感のある相撲で、スー女(相撲女子)に大人気の三田に熱い声援が飛ぶ中、三田が大青山を破って、出羽海一門Aチームが優勝。

近大相撲部時代は、団体戦でインカレを制した経験もある三田だが、「すごい緊張感でした。チームのためにと思って、がんばりました」と、重責を果たしてホッとした模様。

協会ご挨拶の後は、御前掛かり土俵入りがおこなわれた。御前掛かりとは、天覧相撲の時などにおこなわれる特別な形式の土俵入りで、力士は、土俵上で正面に向かって並び、四股を踏み、蹲踞(そんきょ)。その後、下位力士から四股名が呼び上げられて、立ち上がって一例して土俵を下がるというものだ。

さらに、横綱2人による三段構えも披露された。上段の構え、中段の構え、下段の構えは、1909年、国技館が開館された際、常陸山(19代)と梅ヶ谷(20代)の両横綱が初めて披露して、その後も重要な儀式で演じられているもの。大の里(75代)、豊昇龍(74代)は息もピッタリに、三段構えを演じ終えた。

横綱五人掛かりは、1人の横綱に下位の5人の力士が、次々に挑んでいくもの。豊昇龍は、横綱・谷風(4代)の錦絵さながらに、豪ノ山、平戸海、宇良、狼雅、明生の5力士を倒し、横綱の強さと貫禄を見せ付けた。

振鉾(えんぶ)、童相撲(子ども相撲)のあとは、幕内力士による古式大相撲10番がおこなわれた。

呼び出しは、かず差(かずさし)、奏名(ふしょう)、相撲長(すまいのおさ)に扮し、勝負審判を務める二所ノ関親方(元横綱・稀勢の里)、武隈親方(元大関・豪栄道)、音羽山親方(元横綱・鶴竜)、秀ノ山親方(元大関・琴奨菊)、大鳴戸親方(元大関・出島)は、出居(いでい)として、赤い装束で登場。ファンは、豪華かつ荘厳なたたずまいに、思わず息を呑んだ。

観客席では、音羽山親方の長男が、「パパ、かっこいい!」と普段と違う出居姿の父に手を振り、「(古式大相撲は)30年ぶりの開催で、昔の衣装を着ることも滅多にないので、勉強になりました」と、音羽山親方も相撲の歴史の1ページを体験した感想を話した。

古式大相撲は、大の里―豊昇龍に勝ったことで、8-5で東方の勝利(童相撲の勝敗を含む)。舞人によって蘭陵王の舞楽が披露された。

「100年先も、今と同じ姿で大相撲を残していくことで、国民の心身の向上に寄与していくことが、われわれ(相撲)協会員の使命です」と、八角理事長が語れば、「味わい深かった。相撲の奥深さを感じることができました。今後も大相撲の魅力を発進していきたい」と、大の里も大相撲の歴史と未来に思いを馳せていた。

取材・文/武田葉月 写真/小川内孝行

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。