知らないと反則金!? 自転車「青切符」時代がやって来た!

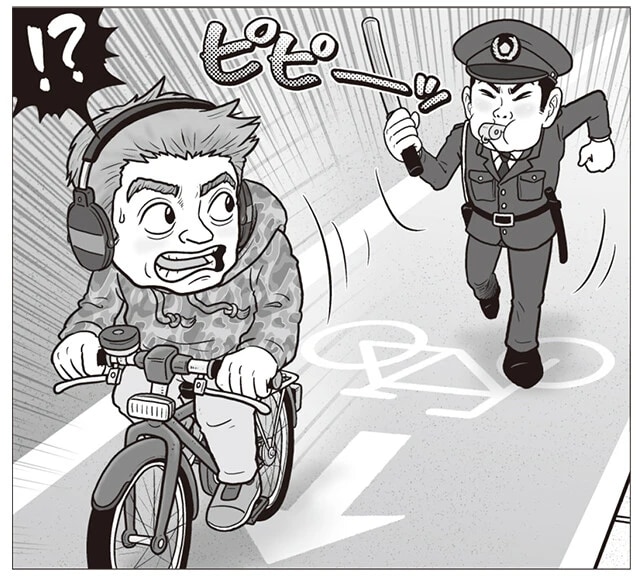

反則金は、ながら運転1万2000円! 逆走6000円! 両耳イヤホン5000円!

来年4月からの自転車「青切符」導入に向け、警察庁が「自転車ルールブック」を公開。いっこうに減少傾向が見られない自転車の重大事故に対し、ついに本腰を入れる形だ。

では、どんな行為が対象となり、どのような処分が下されるのか。また、運用における課題とは? 前途多難な自転車「青切符」時代が幕を開ける!

■「青切符」導入に向けてルールブックを公開2026年4月からの「自転車青切符(交通反則通告制度)」導入を控え、9月4日、警察庁はその制度改正の理解を促す「自転車ルールブック」を公開した。

「自転車青切符」とはどんな制度なのか。道路交通法に詳しい高山俊吉弁護士に聞いてみた。

「青切符は1960年代にクルマの交通違反が多発した際に導入された制度です。それまで交通違反は刑事手続きで処理されていましたが、違反者増加で各地の簡易裁判所が処理に追われるようになりました。

そこで軽微な違反については青切符を交付し、反則金を納付すれば刑事処分にはしないこととしたのです。

一方、自転車には現在までも赤切符(22年導入)しかなく、検挙後の手続きに手間がかかる。

また、同じ違反でも、クルマは青切符で処理されるのに対し、自転車は赤切符で前科がつく可能性があるという不公平も指摘され、現場でも積極的な取り締まりがしづらい状況でした。こうした不備やハードルの高さに対応し、自転車にも青切符が導入されることになったのです」

「よほど悪質でなければ違反=即反則金というわけではなく、警察の警告に従わない場合は反則金といった運用が想定されているようです」(高山氏)

元プロのロードレーサーである栗村修氏(一般財団法人自転車普及協会・理事)は、自らも今回の改正に関する協議会に参画した立場も踏まえ、以下のように語る。

「今回の青切符導入の背景にあるのは『いっこうに改善されない自転車事故件数を減らしたい』という、警察庁の強い意志です。交通事故は年々減少を続け、かつては1万人以上だった年間の交通事故死者数も現在は2700人弱へと大幅に減少しています。

ところが自転車関連の事故は減少率が鈍く、14年は約10万9000件で事故全体に対しての構成比が19.0%だったのが、24年は約6万7000件で23.2%と高くなっているのです。

また、自転車乗車中の死亡・重傷事故では、法令違反があったケースが75%(24年)と、ルール違反が重大事故につながっていることが明白です。

警察庁はこれまでも自転車事故の対策として、指導などを行なってきましたが、十分な効果が得られていない。そうした背景から、青切符の導入に踏み切った形です」

確かに警察当局は15年に一定の違反行為を行なった者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる「自転車運転講習制度」を導入、さらにここ数年は「自転車は車道通行が基本」といったルールを改めて打ち出し、自転車の法令順守を呼びかけていた。

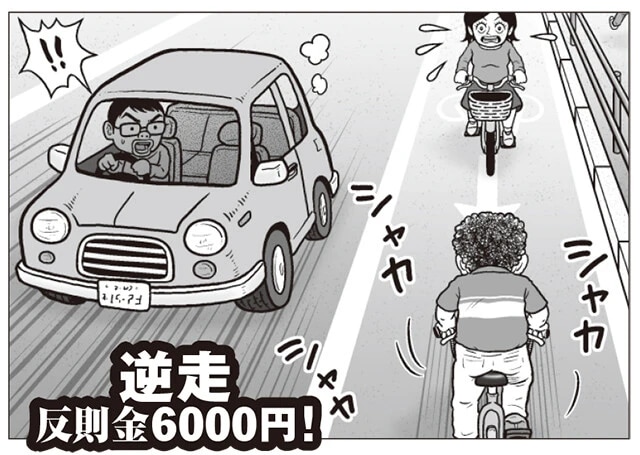

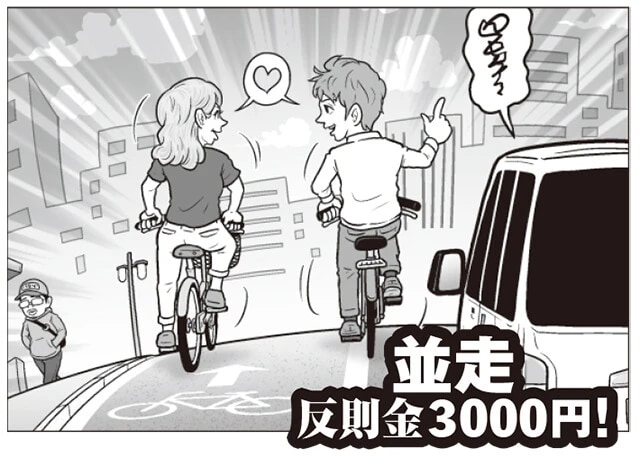

だが、街に出れば逆走、2台以上での並走、一時停止無視など、法令違反の自転車であふれている。なぜここまでルールを守れない自転車が多いのか。栗村氏が語る。

「自転車を取り巻く文化にも原因があると思います。私が選手時代に長く暮らしたヨーロッパでは、自転車はクルマなどと同じく車両の一種と認識されていました。

子供が危険運転をしていたら、周りにいる大人が率先して指導する。そうした環境で育つため、自然とルールが身についていくのです。

ところが日本では自転車は歩行者の延長線上にあります。子供を乗せた親が、歩行時と同じ感覚で並走や一時停止無視などを当たり前にしてしまう。その影響で子供も正しいルールを身につけずに走るようになるのです」

■実効性には疑問符も......今回のルールブックで、警察庁は「指導取り締まりについての基本的な考え方は変わらない」「現場で指導警告を行なう」としつつ、違反が交通事故の原因となる「悪質・危険な違反であったときは検挙を行なう」としている。

青切符を交付されるのは16歳以上で、反則金は逆走(通行区分違反)が6000円、並走(並進禁止違反)が3000円、信号無視が6000円などとなっている。

車道左端を走るのが原則。交通状況などにより歩道の通行も可だが、歩道内の車道寄りを徐行しなければならない

車道はもちろん、自転車通行帯でも並走は禁止。原則、子供との並走も罰則の対象となるので注意

ただ、前出の高山弁護士は、この青切符制度の実効性について疑問を投げかける。

「まず、どうやって取り締まるのかです。ルールブックには『違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行なったとき』とありますが、例えば逆走を注意しても無視して走り去られたとき、警察官が走って追いかけるのは現実的ではありません。自転車での追跡も危険が伴います。

違反者の本人確認も難しいでしょう。クルマの場合、運転手には運転免許証の提示義務がありますが、自転車の場合は提示義務はありません。

つまり青切符をスムーズに交付できるのは『悪質な運転だが、すぐに止めることが可能』『運転者が身元の確認に協力的』『運転者がウソを言わないという保証がある』場合に限られます。

警察官の人的リソースの問題もあります。警察官は全国に約26万人いますが、交通取り締まりに関わる人数は限られています。しかも現在行なっているクルマへの取り締まりや交通事故の処理も担当しつつ、全国に7000万台あるといわれる自転車の取り締まりに割ける人的リソースがどれだけあるか。

最後に最も重要なのは、果たして『交通違反という認識のない自転車利用者』に対し、法律を振りかざして取り締まることが適切かということ。

クルマの運転手は、少なくとも運転免許取得時に教習所での講習や試験場での学科試験で交通法規を学ぶ機会があります。更新時には直近の法令の改正など、知識をアップデートできます。

一方で免許制度などがない自転車に対しては、そうした法令知識を身につける機会がない。ルールを守れない自転車利用者による事故が増えている以上、青切符導入に真っ向から反対するわけではありませんが、こうした自転車利用者への啓蒙についても、警察当局は努力を尽くす責任があります」

ホルダーでスマホを自転車に固定しても、走行中に注視や操作をすれば罰則の対象となる

だが、取り締まりに関しては、26年4月の制度導入当初はPRのため、大々的に行なわれる可能性はあるという。

「これには前例があります。クルマのあおり運転が厳罰化されたとき、警察は取り締まりのため高速道路上空にヘリコプターを飛ばし、その様子をマスコミに公開しました。

今回も例えば、クルマの飲酒検問と同様の大がかりな人員配置で自転車の酒気帯び、酒酔い運転の取り締まりを行ない、法令違反への厳しい姿勢を見せるかもしれません。

酒気帯び運転は青切符ではなく赤切符の対象ですが、取り締まりにはパトカーに積まれた専用のアルコール検知機材が必要です。徒歩や自転車の警察官にはできませんから」(高山氏)

■認識の変化への期待一方、前出の栗村氏は、こうした取り締まり、青切符制度が認知されるだけでも、自転車の交通ルール順守に大きな効果があるとみている。

「現在、自転車のルールが守られていないのは、それをルール違反だと認識していない、もしくは大したことではないと考える自転車利用者が多いことに起因しています。

ただ、日本人は良くも悪くも、社会全体の同調圧力に素直に従う特性があります。

例えば数年前は、横断歩道で立っていても、止まってくれるクルマは少なかった。しかし、この問題が大きく報道され、警察も取り締まりを始めると空気は一変し、今では止まってくれるクルマが増えたように感じます。

自転車についても、青切符導入で『逆走や並走は違法』といった認識が広まれば、ルールを守って走る自転車が一気に増えるかもしれません」

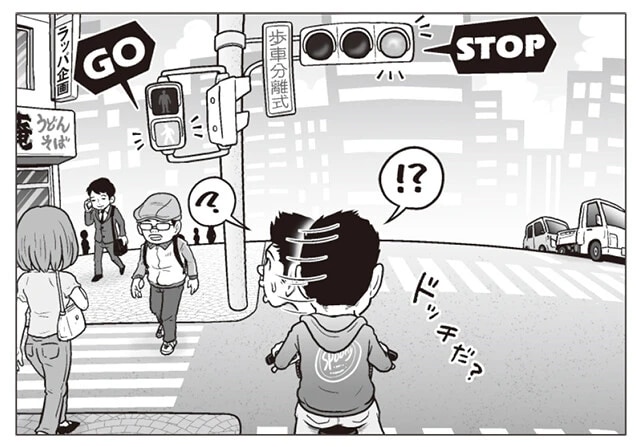

ルールの周知不足による、さまざまな混乱が予想される。ちなみに図のような歩車分離式信号の場合、車道を走る自転車は車両用信号に従うのが原則だ

また両氏共に、この青切符導入を入り口に、現在の自転車を取り巻く環境について議論が深まることを期待する。

「青切符導入で、自転車利用者からは間違いなく不平不満が出てくるでしょう。ですが、これが行政を動かし、道路環境の整備や、道交法の矛盾点の是正が進むきっかけになればよいと思っています」(栗村氏)

「交通事故を減らすには、取り締まりだけではなく、安心して走れる交通環境の整備も不可欠。処罰を先行させるのではなく、自転車利用者の声を聞いて行政も努力する必要があるでしょう」(高山氏)

身分証不携帯、もしくは提示に非協力的などの場合は身元確認に相当の手間がかかる。スムーズな運用は可能なのか

青切符導入による取り締まり強化だけで終わるのでなく、警察と行政にはハード(道路設備)改良とソフト(法令など)の適正化で、自転車を取り巻く交通環境の安全性向上を図ってほしい。

取材・文/植村祐介 イラスト/市橋俊介

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。