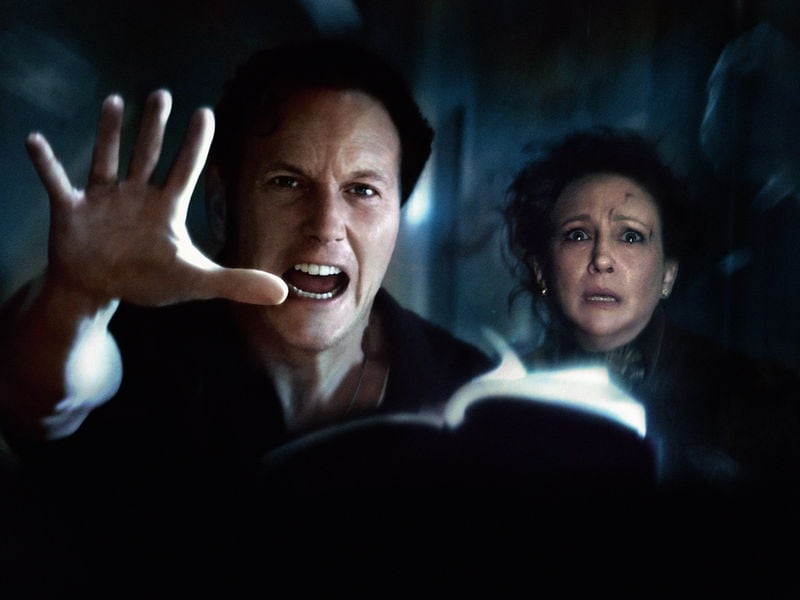

実話をベースにしたホラーユニバースが遂に完結 ウォーレン夫妻が再び悪魔と対峙 『死霊館 最後の儀式』

イチオシスト

イチオシスト

飯塚克味のホラー道 第136回『死霊館 最後の儀式』

早いものでシリーズ第1作の『死霊館』が2013年に世に放たれてから、あっという間に12年が経過した。この間、本家シリーズはもとより、スピンオフの『アナベル』シリーズ(2014~2019)、『死霊館のシスター』シリーズ(2018~2023)と、ユニバースは拡大し続け、ホラー映画史上、類を見ない一大シリーズへと変貌していった。一作目の原題『THE CONJURING』が『死霊館』になって、「そりゃないだろう」などと語り合っていたのも今は昔、今ではグーグルで検索すると本当に「死霊館」と出てくるのだから、完全に認知されたと言っていいだろう。

そんな『死霊館』シリーズだが、ついに4作目を持って完結することとなった。モデルとなった夫のエド・ウォーレンは2006年に79歳で、妻のロレインは2019年に92歳でそれぞれ他界している。エピソードは数限りなくあると思うので、このまま延々と製作を続けることもできたと思うが、人気絶頂のこのタイミングで完結としたのは、作り手たちの潔さを感じられ、拍手を送りたい。一足早く公開された全米では、このシリーズに別れを惜しむホラーファンが駆け付け、オープニングの週末だけで8400万ドルの爆発的大ヒット。全米ではすでに1億7240万ドルに達している。海外での人気もすさまじくアメリカ国外だけで3億ドルに達し、合わせると5億ドルも夢ではない興収になってきて、正に記録づくめとなるフィーバーが巻き起こっている。

今回の話は1986年が舞台となる。これまで大勢の人々を救ってきたウォーレン夫妻だが、そんな栄光も過去のものとなり、大学で講演をしても面白半分にやってくる学生がわずかにいるだけで、夫妻は引退を考え始めていた。娘も交際相手を連れてきて、夫妻の人生は第2のステージに向かう矢先だった。だがペンシルベニアで呪いの鏡がある一家を襲い、悪魔払いの現場から離れようとしていた夫妻は、再び悪魔と向かわざるを得なくなってくる。

まるで引退を決意したロッキーが、再びリングに戻ってくるような内容だが、これが何とも胸アツな展開で、映画と共に人生を歩んできたリアル世代にはたまらないものになってきている。また自分のように80年代を体験してきた者にとっては、冒頭の講義の部分で夫妻が学生から、当時大流行していた『ゴーストバスターズ』(1984)的な扱いを受ける点も実に興味深く見ることができ、細部を楽しめる作りになっている。

今回の監督も前作に続き、マイケル・チャベスが担当。本シリーズ育ちの監督だが、演出力は確実にアップしており、ホラー描写以外の人間描写もより丁寧になっている。エドが娘の彼氏と接する時の微妙な気持ちの変化など、一瞬、本作がホラーであることを忘れてしまいそうになる場面もあって驚いた。前作から続く、エドの心臓の持病の話もうまく引き継がれ、シリーズ物を見る楽しみを感じさせてくれる。

俳優陣はヴェラ・ファーミガ、パトリック・ウィルソンを軸に、娘役で今回初参加のミア・トムリンソンが存在感を大いに発揮している。またゴードン神父役として、シリーズに出続けているスティーヴ・コールターも見せ場が用意されている。クライマックスには、シリーズを愛してきた人なら思わず喝采するような場面もあるので、もし記憶が定かでない人は見直しておくのもいいかもしれない。

今後、テレビシリーズとしてウォーレン夫妻の活躍は続くそうだが、映画ならではの大迫力は本作が最後なので、是非とも大スクリーンでその活躍を目に焼き付けてほしい。嬉しいことにIMAXやドルビーシネマ、4Dでの上映も決まっていて、度肝抜く演出を心の底まで味わえるようになっている。世界中でこれだけの大ヒットになっているホラー大作。是非、映画館で体感してほしい!

関連記事:最新おすすめホラー映画はこれだ! 【飯塚克味のホラー道】

飯塚克味(いいづかかつみ)

番組ディレクター・映画&DVDライター

1985年、大学1年生の時に出会った東京国際ファンタスティック映画祭に感化され、2回目からは記録ビデオスタッフとして映画祭に参加。その後、ドキュメンタリー制作会社勤務などを経て、WOWOWの『最新映画情報 週刊Hollywood Express』の演出を担当した。またホームシアター愛好家でもあり、映画ソフトの紹介記事も多数執筆。『週刊SPA!』ではDVDの特典紹介を担当していた。現在は『DVD&動画配信でーた』に毎月執筆中。TBSラジオの『アフター6ジャンクション』にも不定期で出演し、お勧めの映像ソフトの紹介をしている。

【作品情報】

死霊館 最後の儀式

2025年10月17日(金)全国公開

配給:ワーナー・ブラザース映画

© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

記事提供元:映画スクエア

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。