流行の実態がつかみづらいクラフトビールの正体を、歴史的・社会的観点から紐解く!

「クラフトビールとは"はみ出す"もの。 面白い味や製法がたくさんあって、中には芸術としか言いようのない レベルのビールもあるんです」と語る沖俊彦氏

飲食店やスーパーで目にすることが当たり前になったクラフトビール。10年以上前から個性豊かなクラフトビールに興味を持ち、魅力や動向を文章で発信している沖俊彦氏に、クラフトビールの現状や楽しみ方を聞いた。

* * *

――早くからクラフトビールに注目されてきました。現在はどんな状況なのですか?

沖 まず、クラフトビールの文化はアメリカから入ってきたものです。今、世界ではやっているクラフトビールは、分類法も認識の仕方もアメリカの考え方に基づいています。

アメリカには約1万軒のクラフトビールのブルワリー(ビール醸造所)があり、ビール全体における数量ベースのシェアは13%を超えています。最近は日本でも輸入元が増えて、アメリカから新しいもの、評判のいいものがたくさん入ってくるようになりました。

――日本のクラフトビールには客観的な統計がないそうですが、消費が増えている実感があります。

沖 日本では10年ほど前から、クラフトビールという言葉が本格的に広まり始め、消費が増えている気はします。日本で造られるクラフトビールについては、アメリカの二番煎じでいいのか、日本らしいクラフトビールとは何かが議論されています。

アメリカでは、コメを使っていてキレがある、アサヒビールのスーパードライが日本的なビールと認識されているんですよ。ただ、アメリカの評価軸に惑わされず、まったく違う日本らしいクラフトビールを造ることができたらいいですね。

――アメリカと日本の大きな違いはどんなところですか?

沖 アメリカでは州をまたいだ酒の販売が簡単にはできない法律があるので、地域の共同体にビールを販売することでブルワリーの経営が成り立っています。顔の見える、相互扶助の関係の中に位置づけられる傾向にあります。

だから、ブルワリーが学生のための奨学金を積み立てていたり、スポーツチームの活動資金を稼ぐためのコラボビールを造ったりします。郷土愛が強く、地域密着が基本です。

それに対して日本では、酒類製造免許を取るときに同時に通信販売酒類小売業免許も申請し両方取得すると、通販サイトで全国に販売できます。地元にお客さんがいなくても、ブルワリーが存続できちゃうんです。

有名なクラフトビールの中には、原産地から遠く離れた大手ビールメーカーの工場で大量生産されているものもあります。クラフトビールは造り手と場所がわかっていて、「これはあなたのビールですよね」と飲み手が信用した上で飲むもののはずだ、という考え方から変化してきていますね。

――確かに、大手メーカーとクラフトビールのイメージは重なりにくいですね。

沖 GUとかユニクロの服が日本以外の国で造られていても気にしないけど、もしエルメスのバッグがフランスで造られていなかったら抵抗感がありますよね。

クラフトビールの値段感はその中間で、1本1000円以上するものもあり、ビールとしては高いけど、ウイスキーやワインに比べるとカジュアルで値段も安い。

いわゆるアフォーダブルラグジュアリー(高級感はあるが、頑張れば買える価格帯のもの)なので、生産地へのこだわりも消費者によってさまざまです。

――どんなところにクラフトビールの魅力を感じていますか?

沖 やはり、新しいビールの形というところです。ルールはあるけど、そこからはみ出てもいい。ヨーロッパの影響を受けたアメリカ、その影響を受けた日本と、ビールの概念がどんどん広がって、新しいものが出ています。

アバンギャルドなもの、シードルやウイスキーと区別できないものなど、いろんなところではみ出していて、とらえどころのない面白さがあります。

中には、芸術としか言いようのないレベルのビールもあるんですよ。そういうビールを飲むと、おいしくて素晴らしいなと思いますね。

――飲むときは、どんなことを考えているのですか?

沖 直感的においしいか、まずいかも大事ですけど、これまでのビールの中でどこに位置するかとか、醸造家がどこの醸造所の出身で何を狙っているのかとか、「位置づけ」を考えます。

ただ、答えはすぐには出しません。アメリカの分類法に落とし込むのは簡単ですが、そのビールは既存の価値体系から逸脱しているものかもしれません。

結果的にバランスが悪くておいしくなくても、チャレンジしているところに価値があるという見方もできるんです。

――初心者はどんなふうに楽しめばいいですか?

沖 各地のビール祭り、個人経営のビアパブ、街の酒屋さんに行くといいと思います。

大事なのは、単に「オススメをください」と言うのではなく、「クラフトビールはあまり飲んだことがない」「前に飲んだのと同じ感じのものがいい」「今日は3杯飲みたい」など、自分の希望を伝えてやりとりすることです。面倒でも対人コミュニケーションを取ってみてください。

―初心者がバーのカウンターで話しかけると、うっとうしく思われそうです。

沖 個人経営でパブをやっている人たちは、クラフトビールの良さを広めたくてしょうがないんですよ。「待ってました!」という感じで語ってくれると思います。

もうひとつ大事なのは、ひとりではなく何人かで行くことです。クラフトビールの世界的なレビューサイトもありますが、それを見て評価を決めるのは無意味です。

クラフトビールははみ出すものだから、序列がひとつであるわけがないんです。「苦いね」「いや、これは渋いんじゃない?」と飲んだ感想を同行者と語り合って、自分と他人の評価を擦り合わせていくのが大事ですし、その面倒くささの中に面白さを見つけるのが、クラフトビールらしいのかなと思います。

――この本を書いてみて、あらためて考えたこと、感じたことは?

沖 飲み手は造り手を神格化しがちです。彼らの意図や美意識を読み取るのが今までの飲み方でしたが、造り手の言う良さとは違う良いところを見つけて新たな文脈に位置づけるのは、飲み手にしかできないこと。何よりおいしいのが一番。わがままに好き勝手言いながら、いっぱい飲みましょう!

●沖 俊彦

1980年大阪府生まれ。CRAFT DRINKS代表。北米ビールライター組合の日本人初の正会員。酒類やビール機器の販売と並行して、自社サイトやZINE、『東洋経済オンライン』などで、クラフトビールを中心とした酒のトレンド、海外の最新事情などについて執筆。大学院での特別講義、ビール品評会審査員、セミナー講師なども務め、クラフトビールの普及活動に力を入れている。オランダのワンウェイ容器「キーケグ」を日本に紹介。ウイスキー樽熟成ビールもプロデュースした

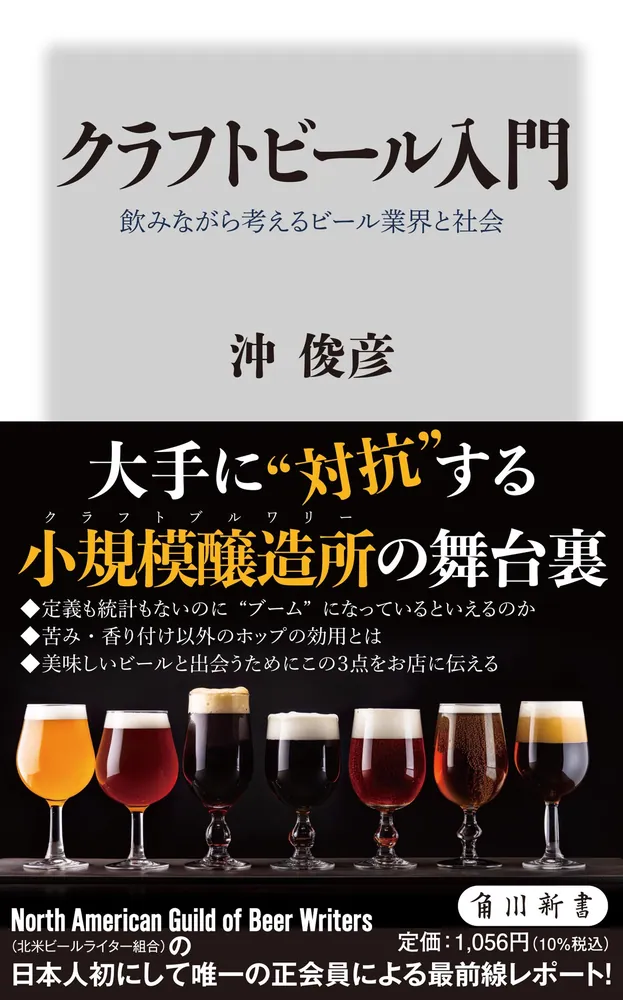

■『クラフトビール入門 飲みながら考えるビール業界と社会』

角川新書 1056円(税込)

クラフトビールとは何か、「地ビール」との違い、製法や税金などのビール産業の基礎知識、発祥の地アメリカでの成立過程、日本のクラフトビール文化、商品の選び方、楽しみ方や心構えなど、さまざまな角度から解説している。クラフトビールを人と人をつなぐ飲み物と位置づけ、ビアツーリズムをはじめ社会との関わりにも章を割き、日本のクラフトビールの現状をリポートしている

『クラフトビール入門 飲みながら考えるビール業界と社会』角川新書 1056円(税込)

取材・文/仲宇佐ゆり 撮影/佐々木里菜

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。