日本の親は“お金の教育”に消極的? 子どもの金融教育意識、アジア諸国との差が鮮明に

近年の日本では、高校で金融教育が必修化されるなど、「お金について学ぶこと」の重要性が高まっている。背景には、キャッシュレス決済の普及により現金を使う機会が減り、若い世代が「お金の重み」や「お金を使った実感」を得にくくなっている現状がある。また、少子高齢化の加速で老後資金を自分で備える必要性が増し、「自分の将来は自分で守る」という意識も広がっています。こうした背景から金融リテラシー教育の重要性が高まっていますが、最近アジア太平洋地域で行われた子どもの金融教育に関する意識調査では、日本の親は子どものお小遣い管理や金融教育に対して、他国に比べて消極的であることが明らかとなりました。その実態を詳しく見ていきましょう。

日本の家庭における金融リテラシー教育への積極度が他国と比べて大きな差に

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANは、2025年4月10日~17日、18歳以下の子どもを持つ18~65歳の親1,169人を対象に「子どもの金融教育に関する意識調査」を実施した。

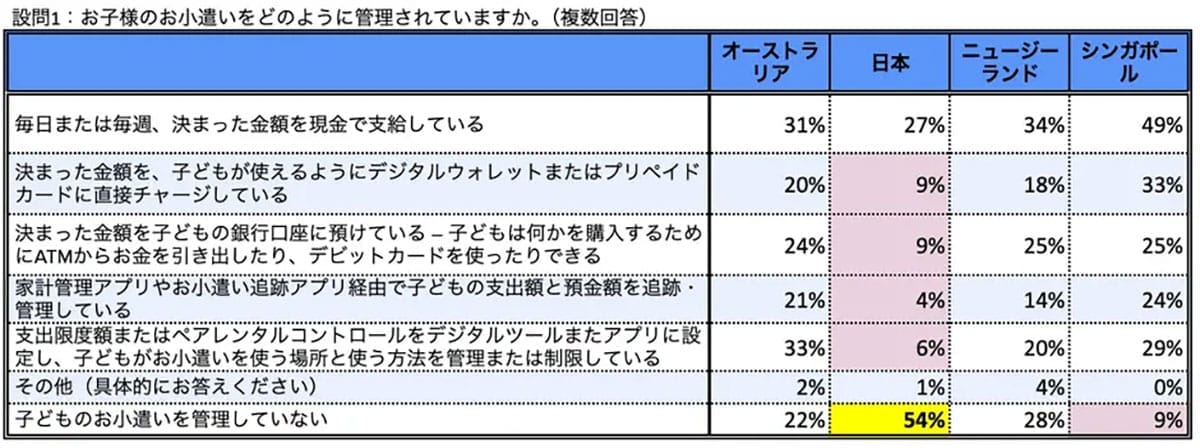

子どものお小遣いをどのように管理しているかの調査では、日本の親の54%が「子どものお小遣いを管理していない」と答えた、調査対象のAPAC諸国であるオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールと比較すると突出して高い結果となった。この割合は、シンガポール(9%)の6倍となっています。

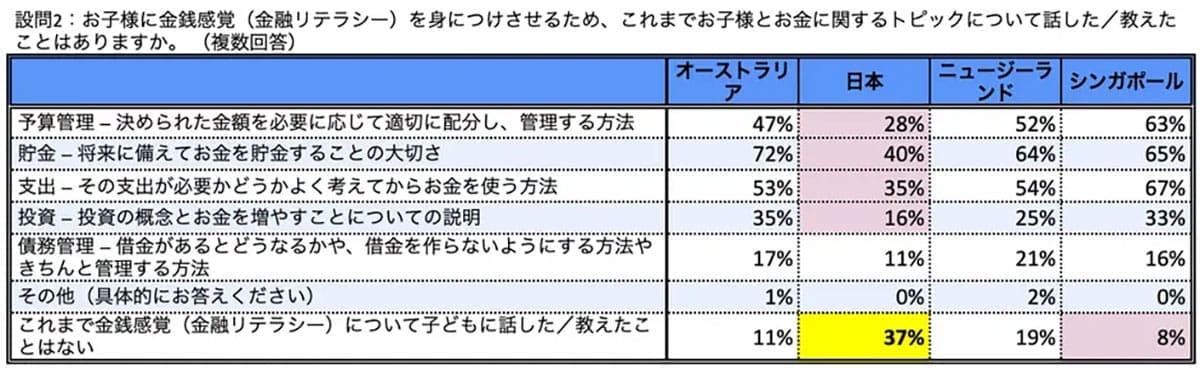

さらに、子どもにお金に関するトピックについて話したかの調査では、「金融リテラシーについて子どもと話した/教えたことがない」との回答が37%にのぼり、最も低いシンガポール(8%)とは29%の差があった。このことから、日本では親自身が金融教育を受けてこず、「何をどう教えたらいいかわからない」という不安や無関心から、子どもへの具体的な教育が家庭で実践されないという悪循環が生まれていると考えられます。一方でシンガポールやオーストラリアでは、金融教育が制度的に早くから取り入れられており、親世代に金融知識の土台があるため、自然と家庭でも実践されやすい環境にあるようです。

日本の親は、学校での金融リテラシー教育が不十分だと感じている

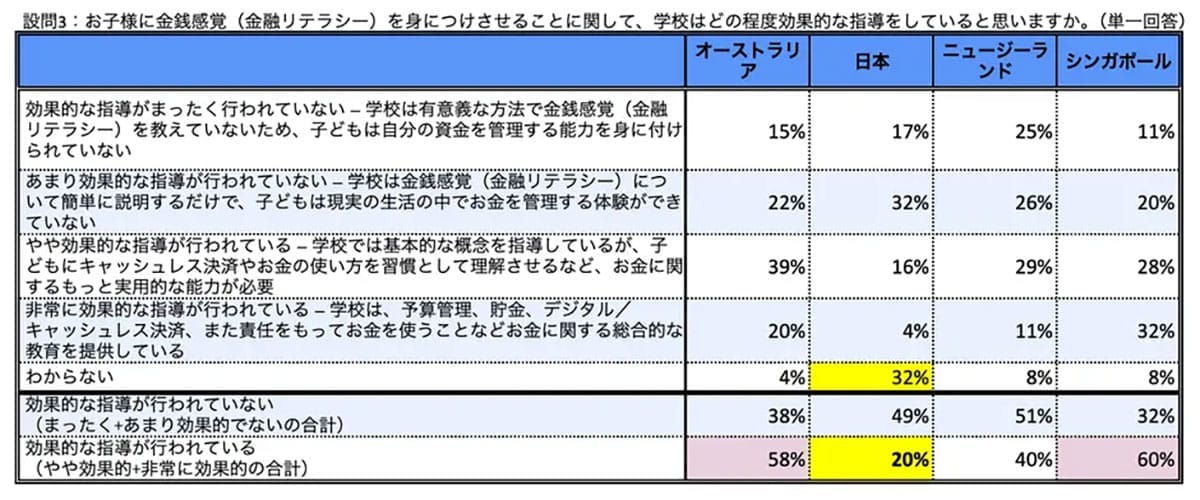

金銭感覚(金融リテラシー)を身につけさせることに関して、学校が効果的な指導をしていると思うかの調査では、「効果的」と答えた日本の親はわずか20%に。シンガポールが60%、オーストラリアが50%、ニュージーランドが40%という結果と比較すると、大きな差があることがわかります。この結果から、日本では家庭だけでなく学校でも、子どもへの金融リテラシー教育が十分に機能していない現状が明らかになりました。

「人生100年時代」と言われる今、金融リテラシーはすべての世代にとって不可欠な力です。子どもがいる人もいない人も、お金についての学びを深めることは、将来の安心につながり、次の世代に引き継いでいける貴重な財産となるでしょう。未来の自分と、次の世代のために、今からできる備えを見直してみてはいかがでしょうか

出典:【REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社】

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。