ハイレゾ音源は意味ない?Spotifyがロスレス・ハイレゾ対応に慎重な「本当の理由」

イチオシスト

イチオシスト

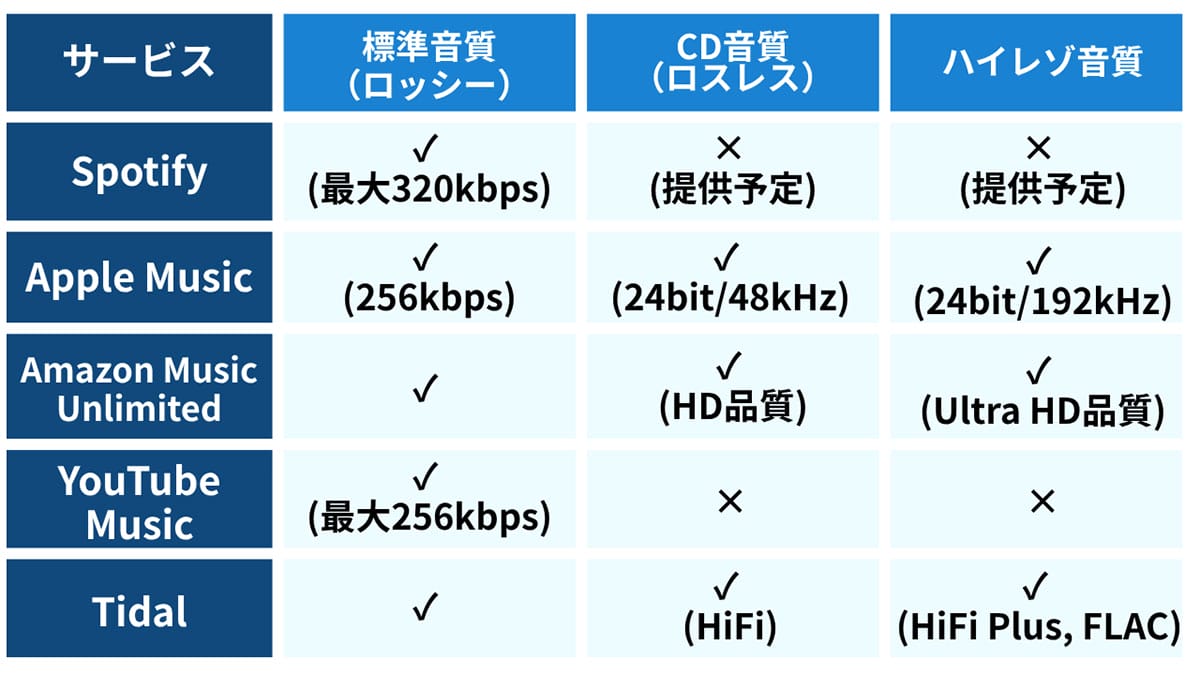

2021年6月、Apple Musicが突如、追加料金なしでカタログ全体の「ロスレスオーディオ」対応を発表し、同時に一部楽曲を「ハイレゾロスレス」で提供開始しました。これに追随するように、Amazon Musicも「Amazon Music HD」を通常プランに統合し、ユーザーは追加費用なしでCD音質(HD)やハイレゾ音質(Ultra HD)を楽しめるようになりました。

これにより、音楽サブスクリプションサービス(以下、サブスク)市場は、楽曲数や料金プランの競争から、一気に「高音質」を新たなスタンダードとする時代へと突入したと言えます。

TidalやQobuzといったオーディオファン向けのニッチなサービスが先行していた高音質ストリーミングは、巨大プラットフォームの参入によって、一気に大衆化の道を歩み始めたのです。

しかし、この「高音質戦争」の最中、奇妙なほど沈黙を守り続けているのが、業界最大手のSpotify。Spotifyは2021年2月に「Spotify HiFi」という高音質プランを発表し、「年内に提供開始」と予告したものの、2025年8月現在もそのプランは始まっていません。その後、「Supremium」や「Music Pro」といった新たな名前で何度も噂が浮上しては消えている状態です。

では、なぜ、AppleやAmazonが提供する高音質サービスに、Spotifyは追随しないのでしょうか?

「非可逆圧縮」とロスレス、ハイレゾの違い

本題に入る前に、議論の前提となる音質の基本用語を整理しておきましょう。

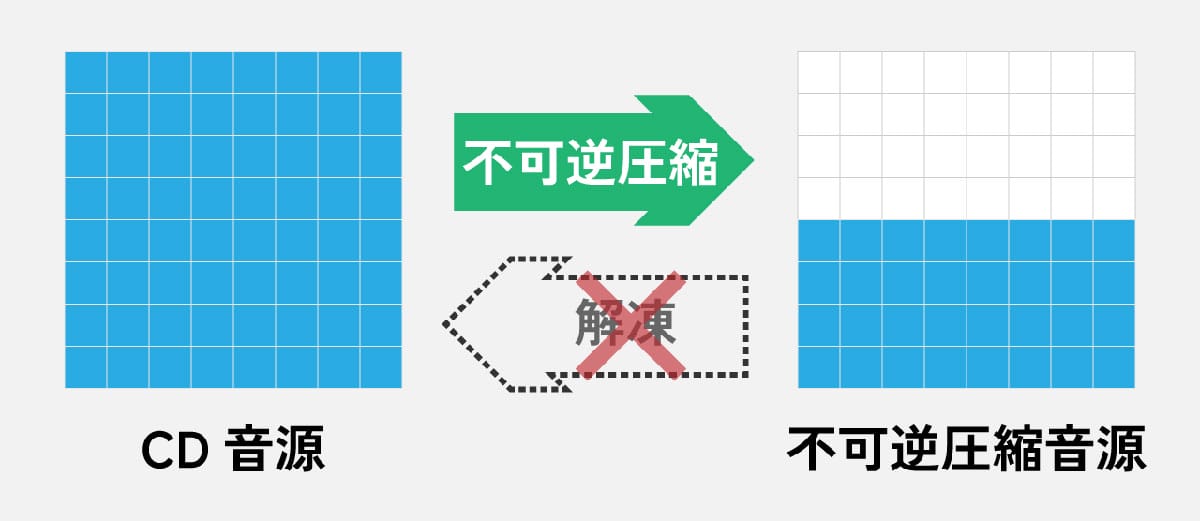

まず「非可逆圧縮(別称:ロッシー)」とは文字通り「損失のある」圧縮方式です。音楽データをスマートフォンなどで手軽にストリーミングするために、ファイルサイズを劇的に小さくする技術ですが、その過程で人間が聴き取りにくいとされる音の情報を一部「間引いて」しまいます。この間引き処理は元に戻せないため、「非可逆圧縮」とも呼ばれます。

MP3やAACが代表的な規格であり、現在のSpotify(最高320kbps Ogg Vorbis)、YouTube Music(最高256kbps AAC)など、多くのサービスの標準音質がこれにあたります。

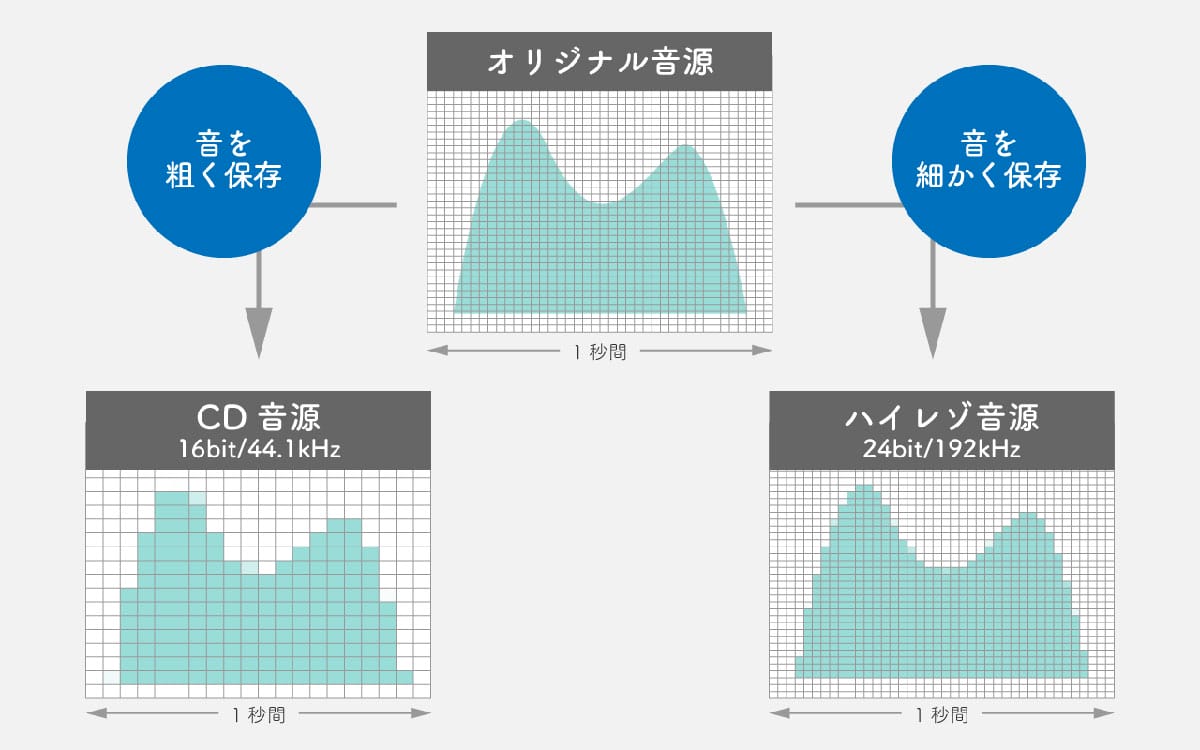

ロスレス(Lossless)は、「損失のない」圧縮方式です。一般的に「ロスレス」と言った場合、音楽CDと同等の音質(16bit/44.1kHz)を指します。Apple Musicの「ロスレス」、Amazon Musicの「HD音質」がこれに該当します。

そしてロスレスを超える、スタジオレベルの音源が「ハイレゾ」です。CDでは記録しきれなかった微細な音のニュアンスや、レコーディングスタジオの空気感、ライブの臨場感までをも再現することを目指しています。Apple Musicの「ハイレゾロスレス」、Amazon Musicの「Ultra HD」、Tidalの「HiFi Plus」などがこれにあたります。

つまり、Spotifyは非可逆圧縮の中では高音質な音源を提供しているものの、Amazon MusicのHD音質やUltra HDなどに匹敵する音質での配信は行っていないのが現状です。対応の噂が立ち上っては消える、ということをここ数年繰り返しています。

Spotifyが高音質化に踏み切らない理由は何か?

Spotifyが高音質化に踏み切らない理由はさまざまな考えられますが、端的に言うと、「優先度が低い」からだと言えます。

Spotifyはそもそも「音質」を求めるプラットフォームではない

Spotifyは、なぜユーザーが自社のサービスを選び続けているのかを熟知しています。それは必ずしも「最高の音質」ではありません。学術研究においても、サブスクリプションサービスの利用意向を左右する要因が分析されています。

技術受容モデル(UTAUT2)を音楽サブスクに応用した海外の研究では、有料プランへの移行意向に最も強く影響を与える要因は「習慣」、次いで「性能期待(使いやすさや機能)」「価格価値」であることが示されています。一方で、「社会的影響(周りの評判)」などの影響は限定的でした。この結果は、Spotifyの強みと見事に一致します。

Spotifyの最大の武器は、強力なレコメンデーションエンジンによる「音楽との出会い」であり、長年かけて作り上げた膨大な数のプレイリストや、「いいね」した楽曲ライブラリは、ユーザーにとって大きな資産にもなります。

つまり、Spotifyは「最高の音質」で戦うのではなく、「最高の音楽発見体験と利便性」という土俵で勝負しているのです。大多数のユーザーが音質の違いをそれほど重視していないのであれば、経営資源を音質向上に投じるよりも、アルゴリズムの改善やUI/UXの向上に投資する方が、顧客満足度と定着率を高める上で合理的だと考えている可能性が高いでしょう。

ハイレゾの聞き分けは適切な再生環境無しでは困難

大半の音楽リスナーの再生環境は、スタジオレベルのスピーカーではなく「スマホ+無線イヤホン」であることにも注意が必要です。

スマートフォンで音楽を聴く場合、その内部に搭載されたDAC(デジタル・アナログ変換回路)が必ずしも高性能とは限りません。メーカーはしばしばカメラやプロセッサ性能の向上を優先し、音質面の部品にはコストを抑えた設計を採用することがあります。そのため、駆動力が必要なヘッドホンを十分に鳴らせるパワーアンプや、原音に近い再現を可能にする精密なDACを備えたスマートフォンは限られています。

さらに、ワイヤレスイヤホンの場合はBluetooth通信によるデータ圧縮が避けられず、有線接続に比べて音の情報量や再現性が損なわれやすいという特性もあります。

そのため、通勤・通学中にワイヤレスイヤホンで気軽に音楽を楽しむ、という現代の主要なリスニングスタイルにおいては、MP3・AACとロスレス(CD音質)の差さえも認識するのは困難です。ましてやハイレゾとの違いを体感するのは、至難の業と言えるでしょう。

つまりハイレゾはごく一般的なユーザーのリスニング環境を考えると、そもそも対応の必要性が薄いものでもあるのです。

コストと優先順位

ハイレゾ音源は、その情報量の多さゆえにファイルサイズが非常に大きくなります。

例えば、一般的な非可逆圧縮音源(AAC 256kbps)の楽曲が1曲あたり約5MBだとすると、ロスレス(CD品質)では約30MB、ハイレゾ(24bit/96kHz)に至っては約150MBにも達することがあります。つまり、ハイレゾは標準音質の30倍ものデータ量になるのです。

これを数億人のユーザーに安定してストリーミング提供するためには、サーバーの増強やデータ転送にかかる帯域幅の確保など、莫大なインフラコストが発生します。

さらに、レコード会社に対して、フォーマットごとのライセンス料を追加で支払う必要も出てくるかもしれません。

SpotifyがもしAppleやAmazonのように追加料金なしでハイレゾを提供すれば、このコスト増はそのまま収益を圧迫します。 こうしたコスト増のリスクも踏まえ、Spotifyにおけるハイレゾ対応は後回しになり続けていると考えられます。

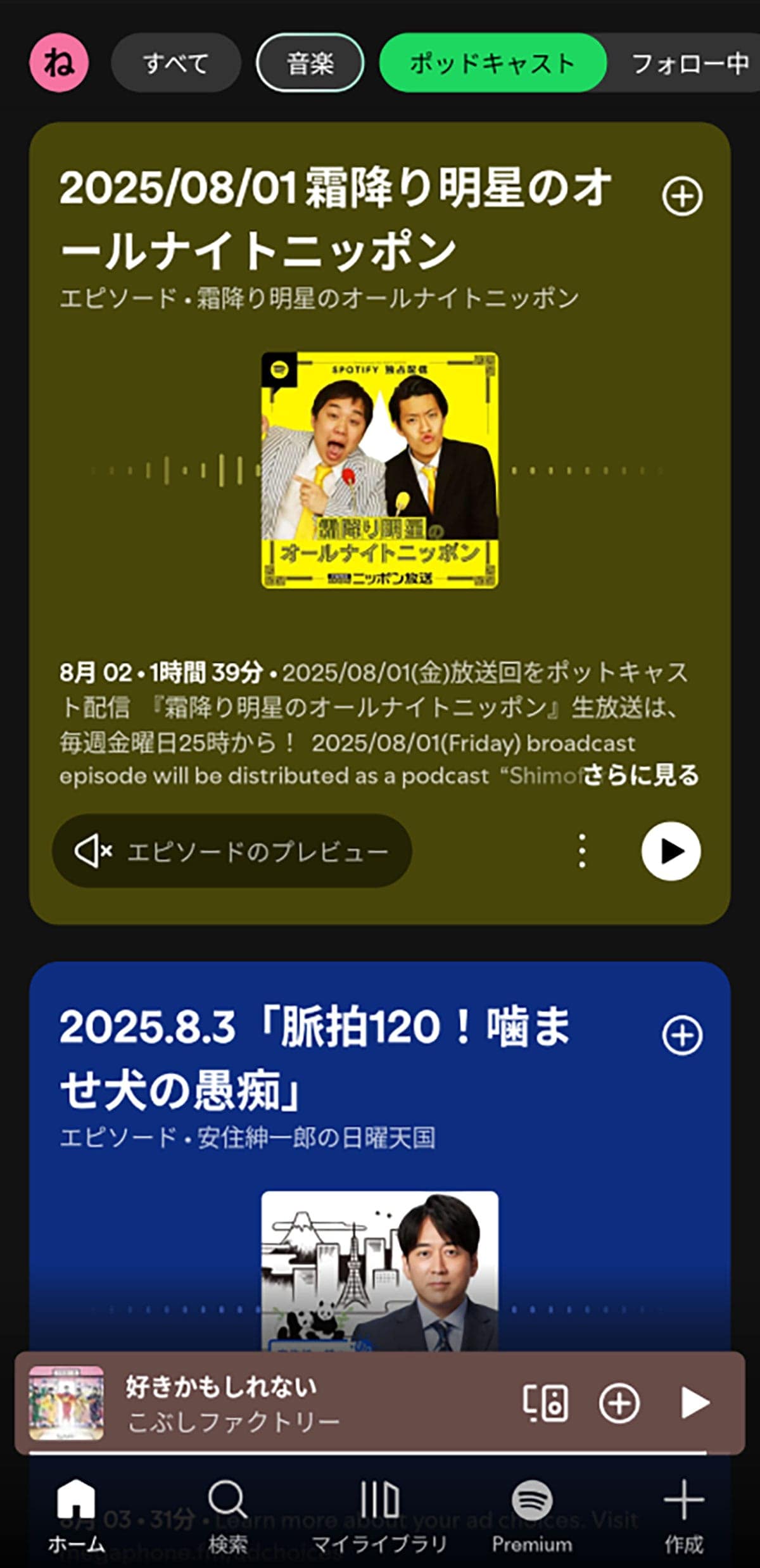

なお、その代わりに優先度が上位に位置づけられていると考えられるのが、オーディオブック及びポッドキャストへの対応です。

例えば、オーディオブック機能は提供国を拡大し、リスニング時間が大幅に増加するなど、着実な成果を上げています。また、広告事業も大きな成長機会と捉えられており、CEOは「実行上の課題」はあるとしつつも、そのポテンシャルに自信を見せています。これらの事業は、音楽ストリーミングに比べて利益率が高い、あるいは新たな収益の柱となる可能性を秘めています。

「スーパーファン向け」の音源としてのハイレゾ対応

一般的な音楽リスナーが「スマホ+無線イヤホン」で音楽を聴いている昨今において、Apple MusicやAmazon Musicが安価にハイレゾ対応をしていることは、ある意味「贅沢」なことなのかもしれません。

Spotifyはたびたび高音質対応が噂されており、一説では2025年後半にもロスレス・ハイレゾ対応がされるとも言われています。しかしそれは既存のプランに加えて追加料金を支払い、なおかつDJ機能や音楽イベントへの先行申し込み権などもバンドルされた「一部の熱心なファン向け」のプレミアム機能になるとも言われています。

単に「音質が良くなる」だけでは追加料金を正当化しにくいですが、「自分だけのミックスが作れる」「好きなアーティストのライブに行きやすくなる」といったユニークな体験価値を付与することで、価格への納得感を高める戦略でもあると言えるでしょう。

このようにハイレゾやロスレスは少なくともSpotifyでは「音質のバリエーションの1つ」ではなく「一部のスーパーファン向けのプレミアム機能の1つ」と位置づけられる存在になっていきそうです。

良くも悪くもハイレゾ音源やロスレス音源は「スマホ+イヤホン」の組み合わせでは意味がなく、一般の音楽消費者にとって身近なものにすぐ発展することは考えづらいと言えるかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Daboost / Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。