万博での「空飛ぶクルマ」デモ飛行が再開! 3社がテスト飛行予定で空の移動革命を 大阪・関西万博に見に行こう

大阪・関西万博の会場では、4月に部品の一部が落下するトラブルがあり中止されていた、「空飛ぶクルマ」のデモ飛行が7月12日から再開されました。

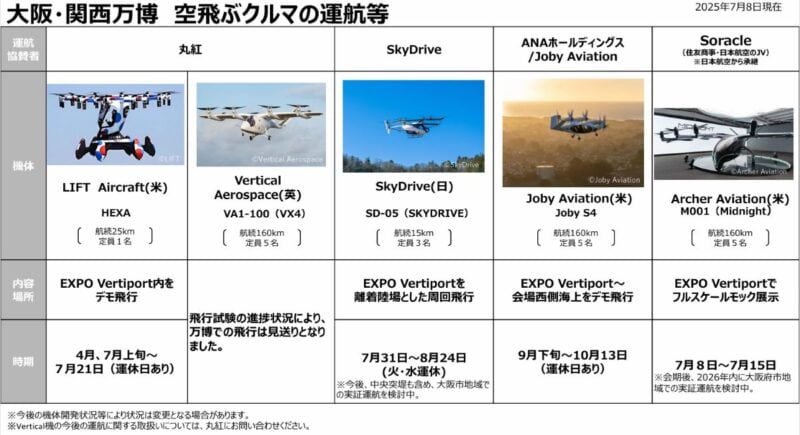

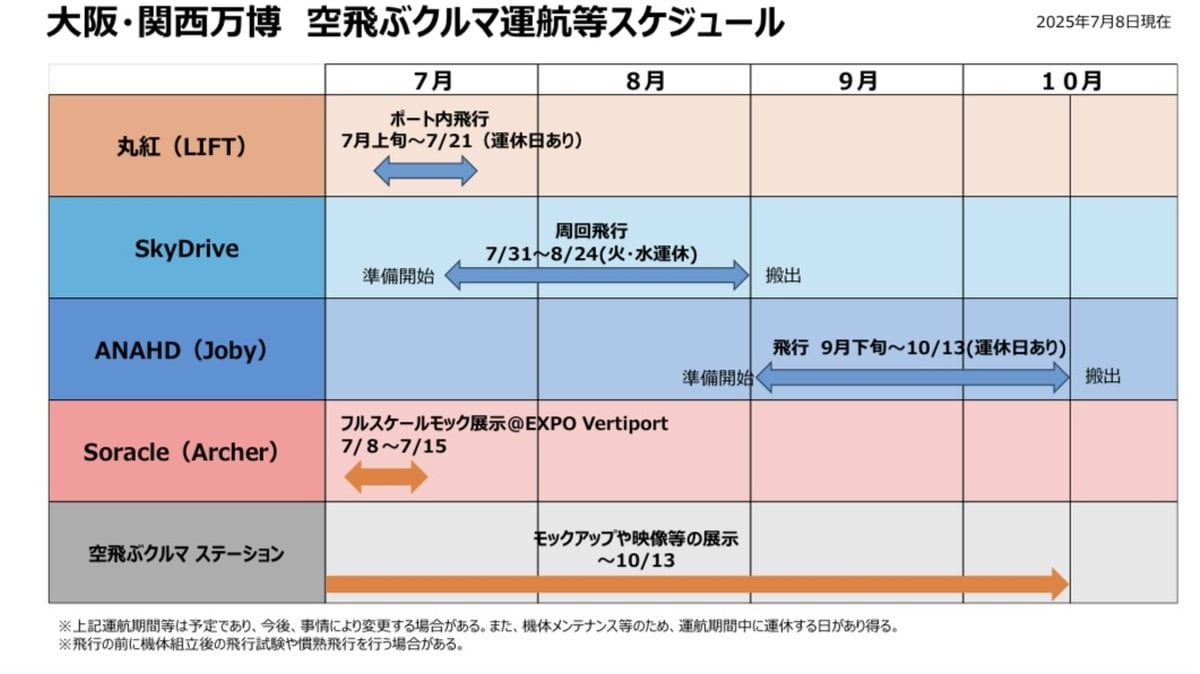

「空飛ぶクルマ」とは、電動化や自動化といった先端航空技術、さらに垂直離着陸(VTOL)などの新しい運航スタイルによって実現される、次世代の空の移動手段です。大阪・関西万博では、丸紅・LIFT Aircraft、SkyDrive、ANA・Joby Aviationによる実証飛行・デモ飛行が、今後継続的に行われる予定で、実際に空を飛ぶ様子を間近で体験できます。

空飛ぶクルマとは?

国土交通省によると、空飛ぶクルマは「電動化や自動化、垂直離着陸といった最先端の航空技術を組み合わせることで、誰もが気軽に利用でき、環境にも優しい新しい空の移動手段」と定義されています。これまでのヘリコプターや飛行機とは異なり、電気の力で静かに離陸・着陸できるのが特徴です。都市部でのタクシーのような送迎はもちろん、離島や山間部などアクセスの難しい場所への移動、災害時の救急搬送や物資輸送など、さまざまな場面での活用が期待されています。

近未来の都市間移動を実現する「空飛ぶクルマ」

丸紅・LIFT Aircraft

丸紅が提携する LIFT Aircraft(アメリカ)が開発した一人乗り電動機「HEXA」(ヘクサ)によるデモ飛行は、4月に部品の一部の落下が起きたため中止されていましたが、7月12日から再開になりました。調査の結果、部品の一部が設計と異なる素材で作られていたことが分かり、部品を交換することで安全が確認されたとしています。会場北西部の「EXPO Vertiport」で、7月21日まで実施予定です。

「HEXA」は18個の電動プロペラで垂直離着陸が可能で、軽量カーボンフレームと直感的なジョイスティック操作が特長だとしています。(ページTOP写真:LIFTAircraftのHEXA実機時のリリース写真)

SkyDrive

SkyDriveは日本発のスタートアップで、空飛ぶクルマや貨物ドローンの開発を手がけています。2018年に設立され、トヨタ自動車や航空宇宙業界の技術者が中心となって立ち上げた企業で、JR東日本などの鉄道系企業も出資に加わりました。2020年には国内初となる有人による空飛ぶクルマの公開飛行試験に成功しました。

現在は「SD-05型」を主力モデルとし、都市部や観光地、離島での実用化を目指しています。2024年2月には国土交通省航空局から耐空性・環境基準の認可を取得しました。会場では「SD-05型」のフルスケールモック搭乗体験も実施。実機のデザインやサイズを再現したモデルで、来場者は近未来の空の移動をリアルに感じられます。SkyDriveの機体は、7月31日からのデモ飛行が予定されています。

ANAホールディングス・Joby Aviation

アメリカのJoby Aviationは、eVTOL分野をけん引するカリフォルニア発の企業で、都市型エアタクシーの商用化を目指しています。

万博では、ANAホールディングスと連携し、日本初となる「S4」デモ飛行を9月下旬から10月13日まで実施。会場では静音性能やエアタクシーの未来を伝える映像も公開。「S4」は最大4名搭乗、航続距離約160km、最高時速320kmの高速・静音モデル都市間移動の商用化が期待されています。

大阪・関西万博で3社が空飛ぶクルマでも飛行を

デモ飛行のスケジュールは以下のように予定されています。

住商×JALのJVであるSoracleはフルモック展示のみ

住友商事と日本航空のジョイントベンチャー「Soracle」は、Archer Aviationが開発した「Midnight」の実寸大モデルを、7月15日までの期間で展示。日本航空は、リアルな映像や立体音響を駆使したイマーシブシアター「SoraCruise」も展開し、まるで空飛ぶクルマに乗っているような体験を提供しています。Archer Aviationの「Midnight」は航続距離約100km、最高巡航速度約240kmで、今後最大100機の国内導入を目指す見込みです。

「空飛ぶクルマステーション」では、まるで未来の社会に入り込んだような驚きと感動を味わえるといいます。

オリックスは、空飛ぶクルマ専用の離着陸場「バーティポート」を紹介する動画を上映。さらに、EXPO Vertiportでは実際に空飛ぶクルマが離着陸する様子をライブ映像でも見ることができます。

大阪・関西万博での目玉の一つもいえる「空飛ぶクルマ」のデモ飛行が再開されました。これから行く予定の方は、日程があえば、実際に観覧をするチャンスです。

(画像:2025年日本国際博覧会協会)

(鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け!鉄道チャンネル)

記事提供元:鉄道チャンネル

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。