「立ち読みの歴史」とはイコール「読書の歴史」だった⁉

「立ち読みは本質的に近代的な行為だと思います。黙読の立ち読みがあったから、読書文化が栄えたのは間違いありません」と語る小林昌樹さん

立ち読みをしていると、本屋の店主がはたきを持ってやって来る――漫画やドラマでおなじみの光景だが、実は海外には見られない日本独自のものだという。

『立ち読みの歴史』は、日本において「立ち読み」がいかに生まれてきたのか、本の形や書店、読書環境の歴史にまで考えを巡らせる一冊だ。

* * *

――話題となった小林さんの本、『調べる技術 国会図書館秘伝のレファレンス・チップス』は3万部を超すヒットになったそうですね。今回の『立ち読みの歴史』は「いかに仮説を立てて検証していくか」というプロセスが、具体的に書かれていて面白かったです。

小林昌樹(以下、小林) 国立国会図書館で15年にわたり、レファレンス(調べ物相談)を担当していたのですが、その経験を基にまとめたのが『調べる技術』『もっと調べる技術』でした。

レファレンスで受けるのは、基本、自分の専門とは異なる「知らないこと」についての問い合わせです。おのずと「いかに文献を見つけるのか」の技法が身につきました。今回の本はその技術を「自分が調べたいこと」に使った成果です。『調べる技術』の姉妹編、実践編だと言えますね。

――「立ち読み」は当たり前だと思っていたので、海外には該当する言葉がないとは驚きました。どうして立ち読みに着目したのですか。

小林 もともと図書館における本の紛失について研究していました。実は図書館の本って、けっこうなくなるんです。確認のために年に1回、蔵書点検を行なうくらいです。

大学で専攻した「図書館情報学」でそのことを知り、卒業論文のテーマにしました。調べてみると日本の文献が少なかったので、アメリカの図書館について書いたんですが、その頃から書店の万引について気になっていました。

考えてみれば、万引と立ち読みは同じ環境で行なわれるんです。

――立ち読みが自由にできる環境だから、万引もしやすくなると......。

小林 書店に入って、本棚から自由に本を取り、選ぶ楽しみは江戸時代にはなかったものです。明治に入ってからも、書店の販売方式は現在のような陳列販売(開架)ではなく、「座売り(閉架)」でした。物理的に立ち読みはできなかったんです。

そもそも和本(和装本)は平積みで保管します。縦に置くために「帙(ちつ)」という和本用のケースがあったくらいです。

ではいつから立ち読みは登場したのか? 今となっては当たり前の出来事を問いとして立て、解き明かそうと思いました。

調べてみると、海外の書店では立ち読みをしている客はいない、と書いている紀行文やエッセーが出てきました。では立ち読みは日本だけのものなのか? 歴史的に検証しようと思ったのですが、文献が見当たらない。

困っていたら、2018年にツイッター(現X)でひとつのツイートが目に留まりました。大正時代、神保町の東京堂書店では万引犯を発見すると、警察に突き出す前に、打ち叩いて、寒い時期には水をかけた、という内容でした。

――万引があれば、立ち読みもある!

小林 文献を見つけるための技法には引用がある場合に「(引用)元に戻る」といった「芋づる式」などいろいろあります。あまり語られていない方法なのですが、ある事柄について文献を探しても出てこないときにやってみるのが「同時に出るもの探索法」です。

立ち読みと万引はセットで発生すると想定されるので、万引に関する文献も探していたところ、先ほどのツイートを見つけたんです。

そこで紹介されていた文献を確認すると、明治・大正時代のジャーナリスト・宮武外骨(みやたけ・がいこつ)が自身が主宰する雑誌『スコブル』に載せた「本屋盗人の制裁法」という挿絵入りの記事でした。

万引が起こるのは「絶えず数十名の立ち読み人が来る」からだと記事にはありました。この記事が立ち読みの起源について直接証言する、唯一の史料です。

この記事を見つけたことで、一気に見通しが良くなりました。

――ちょっとしたヒントを見逃さず、推理しながら事実にたどり着く。本にはその過程が書いてあって「こう調べていくのか」とリアルにわかりました。とにかく資料を紹介し、事実を積み重ねていますね。

小林 この本の感想を「ミステリーのようだ」と、ネットで書いている人がいたのですが、レファレンスの仕事はアームチェア・ディテクティブ(安楽椅子探偵)に似ているんですよね。

依頼者が持ってきた問題を、質問を重ねながら背景や情報を聞き出し、どんな文献をどう使えば答えにたどり着けるか考えていく。話を聞き出すためには普段から関心を広く持って、雑学を知っていることも重要です。

レファレンスを長くやっていたこともあって、「資料に語らせる」ことは意識していますね。常にさまざまな仮説を持っている中で、いい資料に出合ったことで、その研究を進められるようになることもあります。

――「立ち読みの歴史は読者の歴史でもある」と、小林さんは書いています。立ち読みについて、読者の自主性に関わるものと書いていたのが印象的でした。

小林 もともとは図書館の歴史を研究していたんですが、そこから本の歴史もやるようになり、さらに本を使う側の歴史にまで関心が広がってきました。立ち読みは行為なので、文献に残りにくいんですよね。先行研究もほぼないんですが、だからこそ面白さもあります。

――現代では常識となっている黙読も、歴史的には新しいのだとか。

小林 立ち読みは本質的に近代的な行為だと思います。本の選定は客が主体的に行ない、個人的・能動的です。黙読の立ち読みがあったから、読書文化が栄えたのは間違いありません。

――日本中で書店の閉店が続いていますが、リアルな読書空間である本屋があってこその立ち読みですね。

小林 これからの立ち読みは、大きな書店に限られたものになるかもしれません。出版史の史料はどうしても有名出版人の回顧録や版元・取次の社史、書店経営論に偏ってしまいます。

仕方ないとはいえ、時代ごとの多様な読者のありようが捨て去られる傾向がありますが、ある本を手に取り、周りを気にせず没入して読むのは主体的な「個人」です。

日本近代に誕生した立ち読みは、あなたや私につながる読者の歴史でもあるんです。

■小林昌樹(こばやし・まさき)

1967年生まれ、東京都出身。図書館情報学を研究する傍ら近代出版研究所を主宰し、年刊誌『近代出版研究』編集長を務める。慶應義塾大学文学部卒業。国立国会図書館で15年にわたりレファレンス業務に従事、その経験を生かした『調べる技術』が3万部を超えるヒット作となる。その他の著書に『もっと調べる技術』(共に皓星社)、編著に『雑誌新聞発行部数事典』(金沢文圃閣)、共著に『公共図書館の冒険』(みすず書房)など。コミケにも精力的に出店している

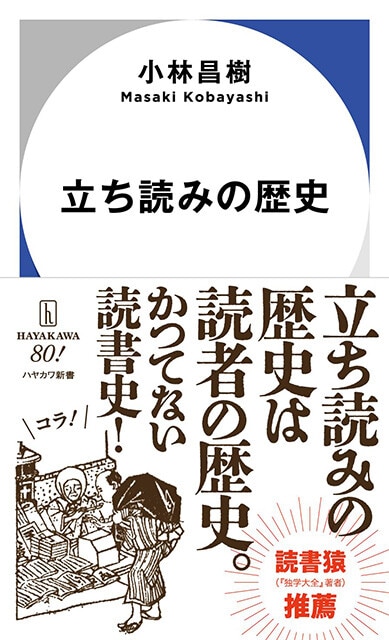

■『立ち読みの歴史』ハヤカワ新書 1320円(税込)

「立ち読み」という行為はいつ生まれたのか? 書店員の「ハタキ」の漫画的ミームはいつ頃からあったのか? 国立国会図書館のレファレンス業務に15年従事した著者が資料を発掘し、その歴史を描き出す。明治維新による「本の身分制」の解体、ニューメディア「雑誌」の登場、書店の店舗形態の変化などから見えてきた「立ち読み」と「近代的読者」の関係とは? 日本特有の習俗である「立ち読み」という行為の本質に迫った意欲作!

『立ち読みの歴史』ハヤカワ新書 1320円(税込)

-->

取材・文/矢内裕子 撮影/幸田 森

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。