なぜ今、おにぎり専門店が増えているのか?

米ものりも高いのに異業種からの参入で空前のバトルが勃発中!

昨年から始まった米の品薄と価格高騰。おまけにのりも歴史的な不作にあえいでいる。そんな状況にありながら、おにぎり専門店の出店ラッシュが全国で起きている。

今年2月にはコメダHDが新業態「おむすび 米屋の太郎」を出店し業界に参入。なぜこのタイミングでおにぎり市場がにぎわっているのか? その背景を探ってみた。

■転換点はコロナ禍昨今のおにぎりブームについて、「コロナ禍がひとつの転換点だった」と指摘するのは、ホットペッパーグルメ外食総研の田中直樹所長だ。

「そもそもおにぎりは家庭で作るものであり、外食したり店舗で購入したりすることは一般的ではありませんでした。

しかし、1980年代以降にコンビニでおにぎりが定番商品となり、ツナマヨネーズなど当時としては珍しい取り合わせが生まれて人気を呼ぶと、少しずつ〝おにぎりを買う〟という文化が定着していきました」

2020年以降のコロナ禍では外食が制限されたことで、自宅で味わえるプロの料理へのニーズが拡大した。

「さほど高価でなく、コンビニ商品よりぜいたくできる専門店のおにぎりは、まさにこのニーズにぴたりとはまったと言えるでしょう。

さらにつけ加えるなら、おにぎり専門店は開店に当たって大規模な設備投資がかからず、すし職人のように長年の修業を要する業種でもない。こうした参入障壁の低さが追い風になったと考えられます」

確かに、炊飯器ひとつで米が炊け、広い調理スペースも多くの人手も必要としないおにぎり専門店は、効率のいいビジネスだろう。

「これまでは具材の組み合わせや目新しさを重視した商品開発が進んでいた印象ですが、近年は米や具材そのもの、そして握り方など、質にこだわった店舗が多く登場しています。特に具材の工夫により独創的なおにぎりが次々に生まれると、いっそう人気が高まっていきました」

実際に首都圏近郊の専門店をのぞいてみると、「紅くらげ」や「ピーナッツ味噌」といった変わり種を用意する「おにぎり まんま」(東京・新宿)や、「さば味噌柚子胡椒」「明太マヨクリームチーズ」などを取りそろえる「三宿おにぎり AZUMAYA」(東京・三宿)など、従来のおにぎりのイメージにとらわれない商品が展開されている。

消費者にとって〝選ぶ楽しみ〟が担保されている点も、このブームを後押ししている。

〈おむすび 米屋の太郎〉コメダHDが2月、東京・新宿にオープンしたおにぎり専門店。天むす(380円)や味噌ヒレカツむすび(330円)など、名古屋名物を生かしたメニューが特徴。埼玉にも2店舗あり

おにぎり専門店が業態として存在感を増し始めたのは、18年に「おにぎり浅草宿六」(東京・浅草)が『ミシュランガイド東京2019』でビブグルマンに選ばれたことが大きい。そう指摘するのは、フードジャーナリストのはんつ遠藤氏だ。

「おにぎり専門店がビブグルマンに選出されるのは宿六が史上初のことで、絶大なインパクトを与えました。さらに、『おにぎりぼんご』(東京・大塚)の台頭でおにぎり人気に火がつくと、飲食店舗のフランチャイズを手がける企業が次々におにぎり専門店の開業に乗り出したのです」

〈おにぎり浅草宿六〉2018年にミシュランのビブグルマンに選出されたおにぎり専門店。おにぎりはひとつ352円からで、その日最も高かったいくらは913円。お米の塩のあんばいが絶妙!

〈おにぎりぼんご〉東京・大塚に店舗を構える、老舗おにぎり専門店。平日昼過ぎでも20人以上の大行列で、列には大阪から来た人も。鮭マヨネーズ(400円)にはゆずこしょうが入っており爽やかな味わい

〈おにぎりぼんご〉

おにぎりは小規模多店舗展開のプラットフォームにうってつけだったという。

「例えばブームが去ったタピオカ店の店舗を、そのままおにぎり専門店にするのは容易なことです。おにぎりはレシピさえしっかり作り込めばアルバイトスタッフでも作れますし、型を用いれば量産も可能。何よりわずかな初期投資で始められるため、フランチャイジーにとっては好都合でしょう」

しかし、近年の米やのりの高騰は逆風では?

「おにぎりはもともと、原価率が非常に低い商品なんです。一般的に飲食店では原価率30%を目標に設定することが多く、高くても40~50%程度。その点、おにぎりは米の仕入れ値が昔の倍になったとしても、30%を十分にクリアできる商品です。

それに、高価なブランド米を使わなくても、羽釜を使えばそれなりにおいしく炊き上げることが可能。むしろ米の価格高騰が毎日のように報じられている現状は、おにぎり専門店にとっていい宣伝になっているのではないでしょうか」

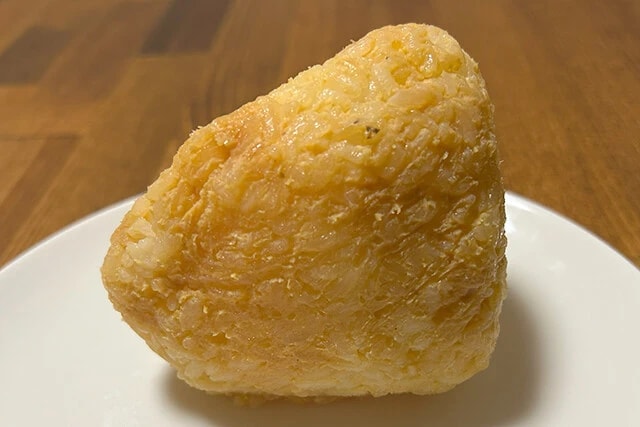

〈おにぎりこんが〉東京のほか鎌倉、神戸などに展開する。メニューは30弱あり、トッピングも多彩。写真のカルボナーラ(490円)はイロモノかと思いきや、チーズとこしょう、半熟卵が絡まり合い美味!

〈おにぎりこんが〉

〈おにぎり まんま〉「ぼんご」で修業した店主が東京・新宿に開業。週末の18時半に行くと、外国人観光客を中心に10人ほどが並んでいた。味噌にぎり(400円)は味噌が塩辛く、米がとにかく進む

〈おにぎり まんま〉

ちなみに、はんつ氏によれば、近年の人気商品は大まかに2パターンに分類されるという。宿六に代表されるような、小さめのポーションでのりのパリパリ感を生かしたおにぎりと、ぼんごが提供する大きめでふっくらした握りのおにぎりだ。

今のところ拡大路線に積極的なのはぼんご系のほうで、弟子筋の出店も多い。前出のまんまもその一例で、ぼんごの確かな品質をベースにしながら、「プラスアルファのアイデアを加えた創作系が目を引く」とはんつ氏は語る。

一方で、カフェスタイルでおにぎりを提供する店舗も増えてきた。都内では中目黒「Onigily(オニギリー)Cafe」や代官山「OMUSUBI CAFE」が代表例で、メニューの幅広さもさることながら、リーズナブルな朝食セットや、主菜と副菜を自由に組み合わせられる定食セットを用意するなど、おにぎりを〝軽食〟で終わらせない工夫が目を引く。

〈Onigily Cafe(オニギリーカフェ)〉東京は中目黒と代々木公園の2ヵ所に展開。写真はランチのよくばりプレート(1600円)で、朝食は600円のセットもあり。店内にはケーキと紅茶を楽しみながら読書をしている人もいた

〈Onigily Cafe(オニギリーカフェ)〉

〈OMUSUBI CAFE(おむすびかふぇ)〉代官山らしいスタイリッシュな内装が特徴のお店。写真の「おむすび2個の一汁二菜せっと」(1820円~)は好みのおむすびと主菜、副菜を選べる、組み合わせの自由度が高い定食形式。夜はお酒も提供する

このおにぎりブームはいつまで続くのか? はんつ氏はこう言う。

「タピオカなどと違い米は主食ですから、当分の間この人気は続くと思います。何しろおにぎりは弥生時代から食されていたとされる伝統ある食べ物で、老若男女幅広い層に支持されている上、インバウンド人気もしっかり押さえています。新たな出店もまだまだ増えるのではないでしょうか」

なお、おにぎりがインバウンド需要にしっかり対応しているのには理由がある。前出の田中氏は次のように分析する。

「米とのりで構成されるおにぎりは、ビーガンなど食の多様性に対応しやすい強みがあります。とりわけグルテンフリーに対応できるのは大きな優位性で、誰もが安心して口にできる懐の深さは、おにぎりならではでしょう」

ビーガンだけでなく、食べられるものに宗教上の理由で制限のある人でも、具材の自由度が高いおにぎりは手に取りやすい。

「訪日する外国人観光客が、それぞれの事情で食事に困っているという話はよく耳にしますが、昆布や味噌といった具材であれば、たいていの人が問題なく食べることができますからね」

また、すしが世界中に広まった今、おにぎりが今後〝ネクストすし〟として注目される可能性は決して低くない。

「すし人気のおかげで、以前よりも主食として米を食べることに違和感を持つ外国人は減っている印象で、実際に海外に進出するおにぎり専門店も増えています。その背景として、13年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも決して無関係ではないでしょう」

なお田中氏によれば、海外向けの具材として当初はアボカドやクリームチーズなどがフィーチャーされたが、昨今ではサケなど日本食に近い具材が人気を集めているという。国外でのおにぎりブームは、むしろこれから本番を迎えるのかもしれない。

もちろん、国内市場においても裾野はまだまだ広がっている。最近、ファミリーマートがぼんごとのコラボ商品を売り出したのが象徴的で、「おにぎりはすでに一過性のブームから定着フェーズに移りつつある」と田中氏。

時に手軽な朝食として、時にしっかり米を食べたい昼食として、あるいはさまざまな主菜・副菜と組み合わせたバランスのいい夕食として。おにぎりはその多様性により、まだまだ大きなポテンシャルを秘めている。

取材・文/友清 哲 写真/iStock

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。