76%の遺族が故人のスマホロック解除に成功。しかし生体認証が障壁に

イチオシスト

イチオシスト

近年はスマホやクラウドサービスの普及により、私たちの大切な情報や思い出は「デジタル資産」として日々蓄積されている。しかし、持ち主が亡くなった後、そのスマートフォンのロックを解除できず、遺族が重要な情報や写真、連絡先、財産関連データにアクセスできないという、「デジタル遺品」を巡るトラブルが急増しているという。だが、GOODREIが実施した調査によれば、遺族が故人のスマホロック解除を試みた場合、76%が解除に成功していることが判明。一体どのようにしてスマホロック解除を行っているのだろうか。

スマホロック解除の理由は、思い出共有と連絡先確認など現実的な必要性

GOODREIが2025年3月に実施した調査によれば、過去5年以内に近親者を亡くした381名の遺族のうち、スマホロック解除を試みた人は年々増加傾向にあるようだ。特に2021年以降、その数は急増しており、スマホの普及率上昇と、スマホ内で管理されるデータの重要性が高まっていることから、2025年はさらに大幅な増加が見込まれている。

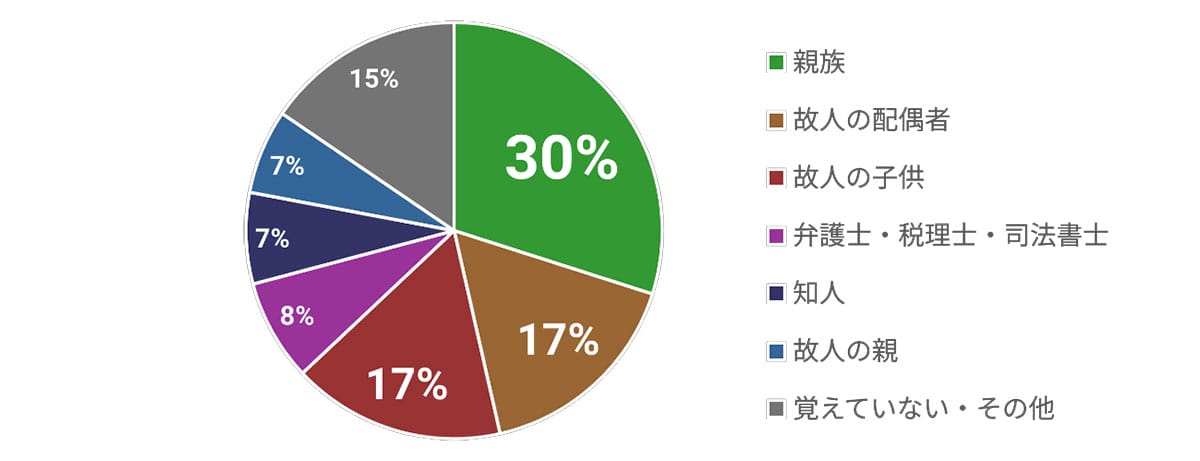

ロック解除を最初に提案するのは「他の親族」(30%)が最多で、次いで「故人の配偶者」「子供」と続く。

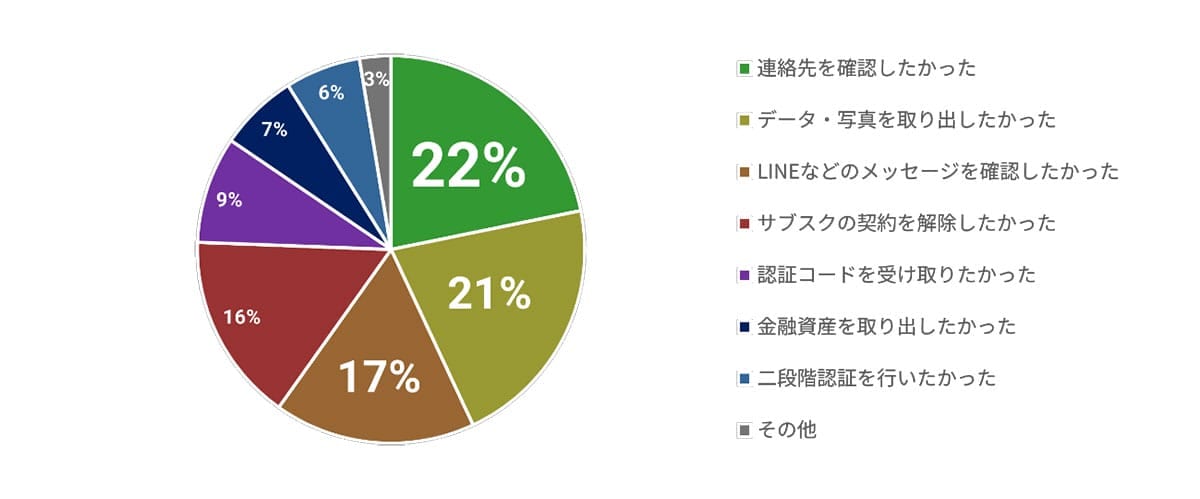

動機としては「連絡先を確認したかった」(22%)、「写真やデータを取り出したかった」(21%)、「LINEなどのメッセージ確認」(16%)など、思い出を求めていることや、葬儀の連絡や各種手続きなど、現実的な必要性からロック解除を試みるようだ。一方で「サブスク解約」「認証コード受取」「金融資産の取り出し」など、経済的・実務的な理由も一定数存在している。

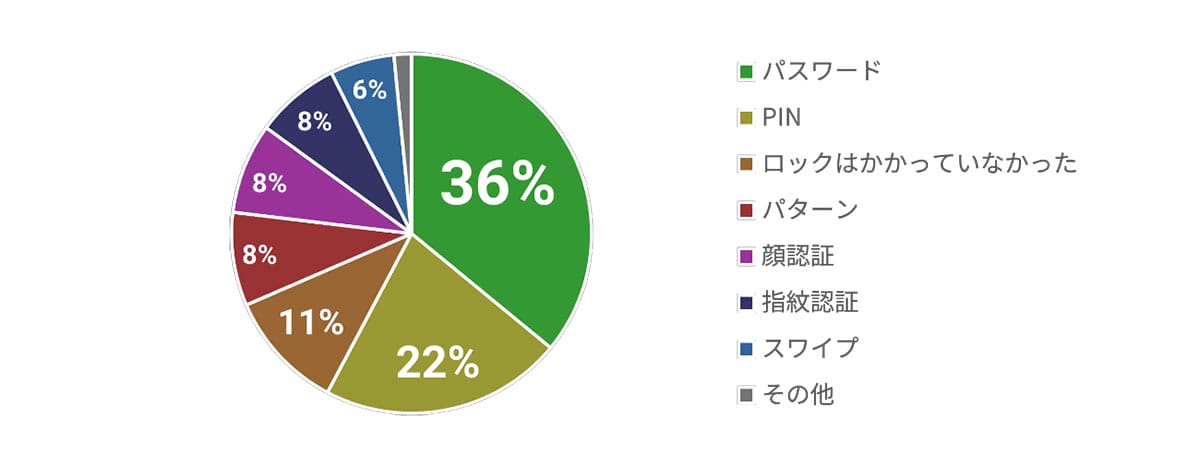

ロック方法は「パスワード」(36%)や「PINコード」が主流で、生体認証(顔・指紋)は高齢世代ではまだ少数派のようだ。

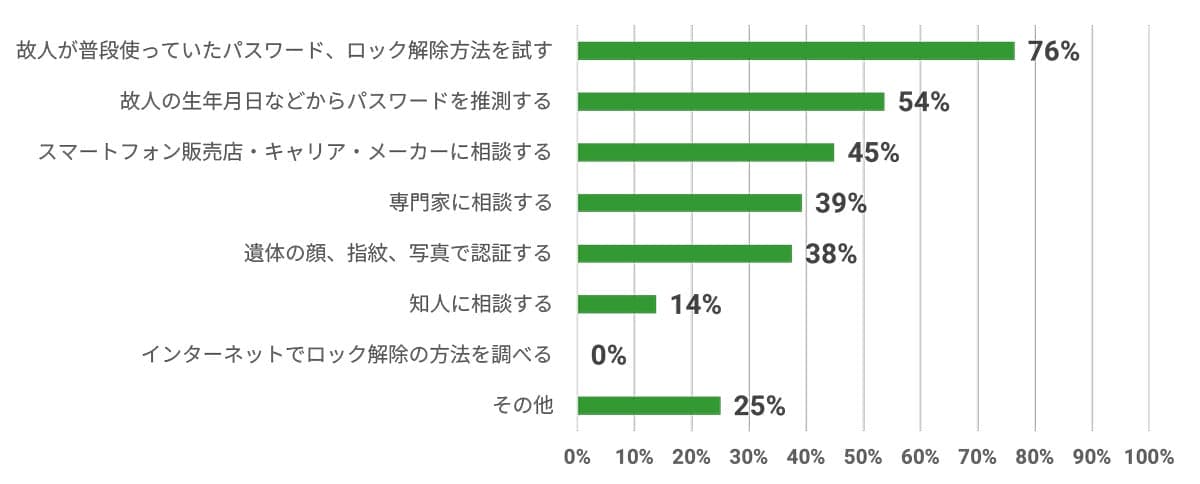

だが、ロック解除に挑んだ遺族の76%が実際に解除に成功しており、その多くは「故人が普段使っていたパスワードや解除方法を試す」「生年月日などから推測する」といった、家族だからこそ知り得る情報や推測によるものだった。逆に言えば、遺族が故人の情報を知らない場合、解除はかなり難しくなりそうだ。

パスワードを推測できなければロック解除は不可能か!?

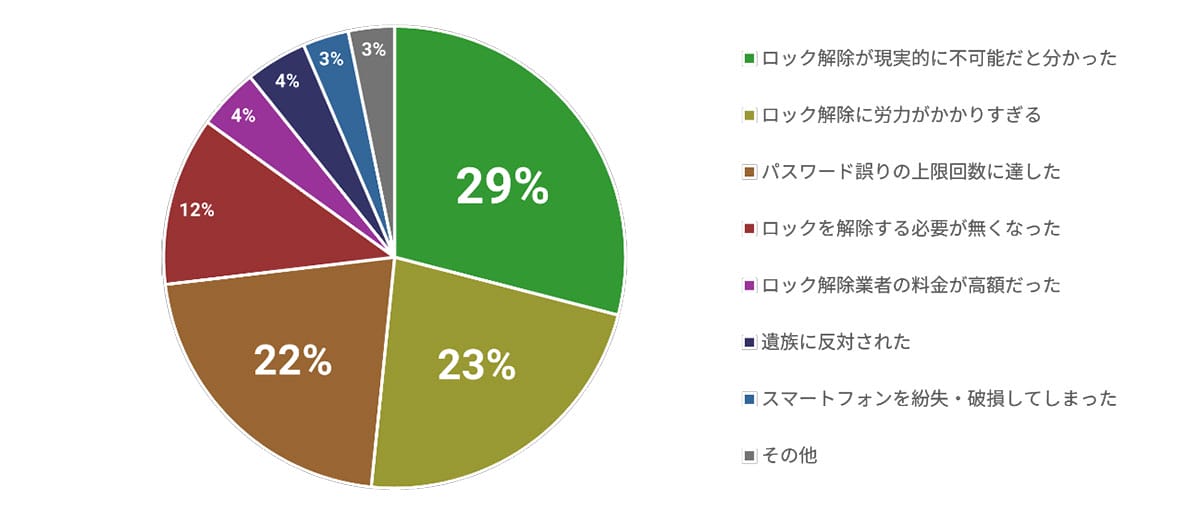

一方でロック解除に失敗した理由は、「現実的に不可能」「労力がかかりすぎる」「パスワード誤りの上限回数に達した」などが上位を占めている。パスワードが不明な場合、自力解除はやはり難しい。また、現代のスマホは高度な生体認証技術を採用しており、写真や死後の指紋による解除は技術的に難しく、販売店やキャリアがロック解除に応じることもほとんどない。これらの現状を踏まえると、生前に情報共有しておくことが、ロック解除の成否を決めるといっても過言ではないだろう。

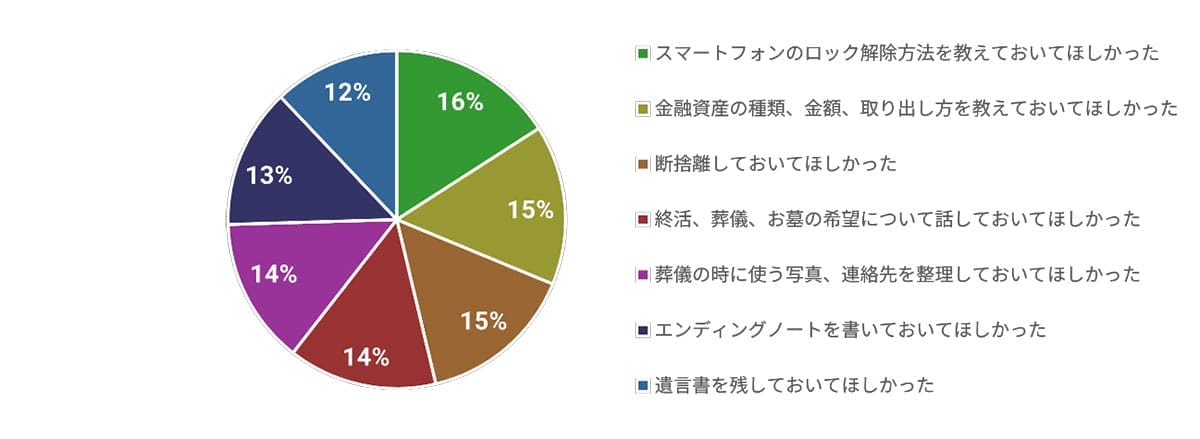

調査では「故人が亡くなる前にしておいてほしかったこと」として、「ロック解除方法の共有」だけでなく、「重要な連絡先リスト」「各種サービスのID/パスワード」「財産に関する情報」など、遺族が必要とする情報を共有しておいてほしかったことが多く挙げられた。もしロック解除ができなければ、大切な思い出が失われるだけでなく、不要な契約の継続や資産把握漏れといった問題も起こってしまう。

デジタル時代の「終活」は、もはや誰もが直面するであろう課題だ。スマホやデジタル資産を巡るトラブルを未然に防ぐためにも、家族間での情報共有や「生前の備え」を今から始める必要がありそうだ。

出典:【株式会社GOODREI 故人のスマートフォンロック解除実態調査(2025年)】

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。