「ユニクロ」の“新しい古着” 常識を変える商品開発:ガイアの夜明け

更新日:

イチオシスト

イチオシスト

ライター / 編集

イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

4月11日(金)に放送された「ガイアの夜明け」(毎週金曜夜10時)は、「密着1年!ユニクロの野望」。

売上高3兆円を超え、「ZARA」、「H&M」に次ぐ、世界第3位の売り上げを誇る「ファーストリテイリング」。今後、売上高10兆円の世界No.1ブランドを目指すなか、運営する「ユニクロ」はアパレル業界全体が抱える深刻な環境問題を解決しつつビジネス化することを目指し、これまでのユニクロの常識を打破する挑戦に動き出していた。

日本国内だけでも年間15億着の衣類が売れ残って捨てられているといい、石油産業に次ぐ環境汚染産業として問題視されるアパレル業界。今後「世界のユニクロ」になるためには、新たな循環型ビジネスモデルの構築は、避けては通ることできない喫緊の課題なのだ。

ガイアは、ユニクロが初めて全国展開を目指す「古着プロジェクト」の舞台裏に、1年間の独占密着。しかし、現場では次から次へと新たな課題が浮き彫りとなり、計画は白紙の危機に…。新時代に向けたユニクロの大いなる野望を追った。

【動画】「ユニクロ」の“新しい古着” 常識を変える商品開発

「ユニクロの店頭にふさわしい」新・古着とは?

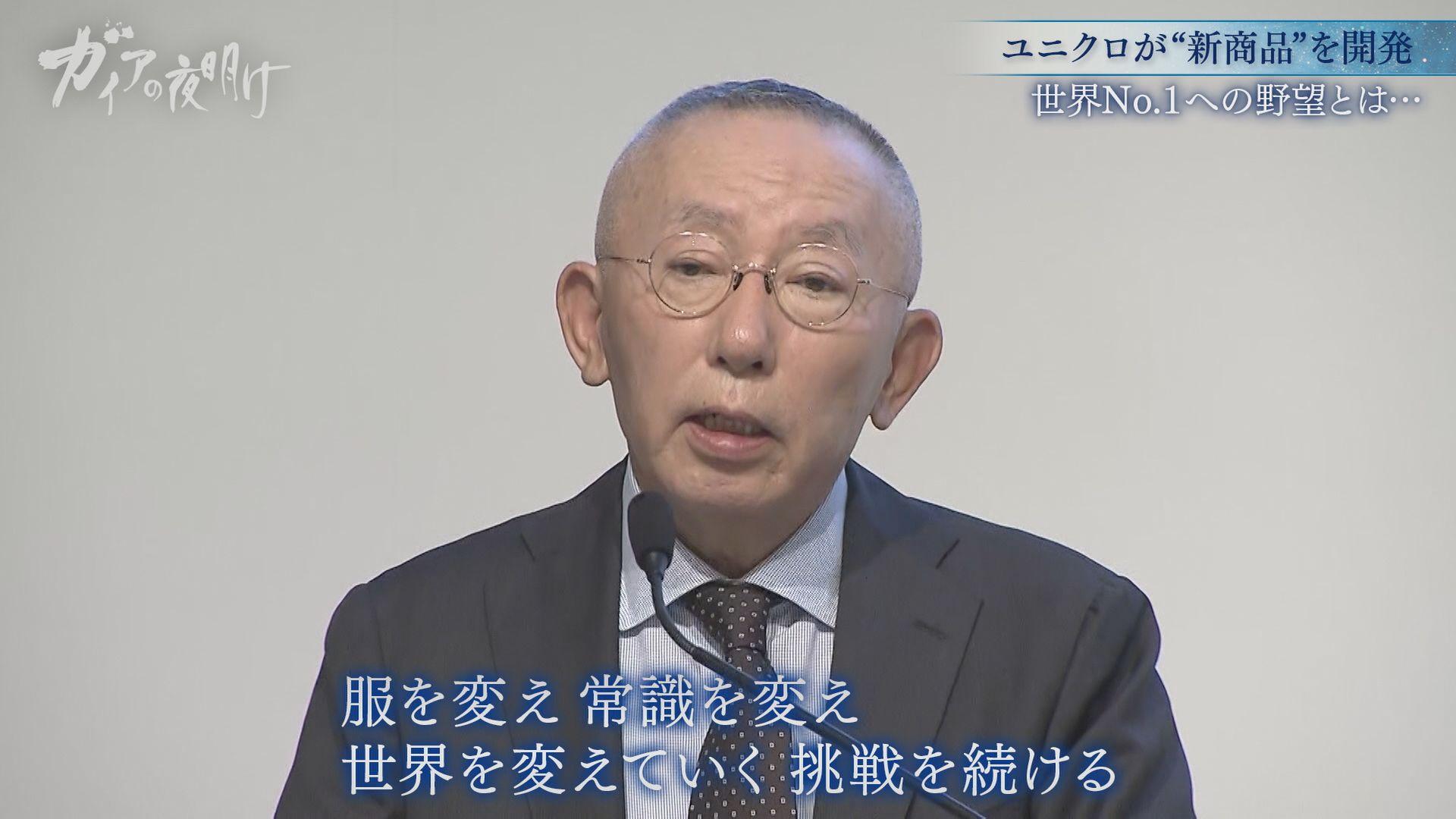

いまや26の国・地域で、2541店舗を展開する「ユニクロ」。運営する「ファーストリテイリング」は売上高3兆円を突破し、柳井 正会長兼社長は「10兆円は途方もない目標とは考えていない。服を変え、常識を変え、世界を変えていくための挑戦」と、大いなる野望を抱いていた。

しかし、世界No.1を目指すためには、避けては通れない課題がある。

アパレル業界は、日本国内だけでも年間約15億着の衣類が売れ残り、廃棄しているという現実。環境汚染産業と呼ばれることへの汚名返上だ。EUでは、2026年からアパレル事業者に対し、新品の売れ残り衣類の廃棄が禁じられる。

仙台の郊外に建てられた巨大な倉庫に集められているのは、ユニクロ各店で回収された使用済みの服。この倉庫には、日本国内だけで、年間約1000万着が運びこまれている。

アパレル業界全体が抱える深刻な環境問題をビジネスへとシフトする…ユニクロはいま、大転換を図ろうとしていた。

40年前、広島に1号店をオープンしたユニクロ。90年代後半から社会現象になったフリースブームは、日本中を席巻した。以降、大量生産、大量消費の象徴的な存在となったのだ。

しかし2001年からは、店内に回収ボックスを設置し、使用済み衣類の回収を開始。全国の拠点に集められた回収古着は一つ一つ人の手でチェックされ、難民支援など、81の国・地域に寄贈。実は、ユニクロの古着は一枚も無駄にすることなく、さまざまな形で再利用されている。

こうしたサステナブル事業を統括するのが、柳井 正会長兼社長の次男・柳井康治取締役。柳井さんは、廃棄衣類の根本的な解決には、ビジネスの力が欠かせないと話す。

「サステナビリティの先頭は商売の先頭でもあるので、そこに対して正面から正々堂々と誠実に向き合って対応していく」。

そこでユニクロは、回収した衣類を二次流通させて販売する「古着プロジェクト」を立ち上げた。2024年3月、販売する古着の選別作業が行われていた。事業化に向けて本格始動した古着プロジェクトの目標は、5カ月後の2024年9月には全国展開を始めること。

この古着ビジネスの立ち上げを託されたのが、ユニクロ入社3年目の大高陽子さんだ。

元々大手ITコンサルタント会社に勤めていた大高さんは、3年前に転職。コンサル時代に培った“戦略を立てて実行する能力”を生かそうと、新規事業に手を挙げた。

大高さんに課せられたのは古着で利益を出すこと。洗濯代や輸送コストもかかるため、安くしすぎると赤字になってしまう。

「通常の商品もある程度求めやすい価格になっていると思うので、それを古着で売るには、どういう価値をのせたらお客さんに買っていただけるのかを模索している」(大高さん)。

この日、大高さんが向かったのは、「小松マテーレ」(石川・能美市)の染色工場。回収した古着に付加価値を付けるため、厳選した服をここに送っていた。

色やデザインがバラバラな古着をまとめて染色用の圧力釜に入れ、高温高圧で一気に染め上げる。染め方は独特の風合いやビンテージ感を出す工場オリジナルで、わずか3時間できれいに染め上がった。1度に大量に染めることで、コスト削減につながる。

大高さんは、ユニクロの店舗内にどんな古着のコーナーを作ろうと考えているのか。

サステナブルかビジネスか…古着プロジェクト波乱の幕開け

今回、古着販売の実験店舗になるのは、古着の回収率が高い「ユニクロ 世田谷千歳台店」(東京・世田谷区)。

テスト販売を翌日に控えた2024年3月28日。大高さんが陣頭指揮を執り、店内で古着コーナーの設置が始まった。そこには、石川県で見たあの古着も。一緒に染めても元の色や柄が違うため、一つとして同じものがない。

値段は2000円からで、ジーンズも古着なら2000円。ブルーをはじめ4色の違う色で染めた古着が並ぶ。

ユニクロの陳列の仕方は商品を手に取らなくても分かるのが特徴で、圧倒的な量とバリエーションでユニクロらしさが作られているが、今回大高さんがこだわったのは、サイズやデザインをあえてバラバラに並べて宝探しを楽しんでもらうこと。

3月29日。9月の全国展開に向けて、いよいよテスト販売が始まった。「染め直している古着がいい」「ユニクロのリサイクルだから安心する」と、客の評判は上々だ。

「ユニクロがやることによってお客様が古着を抵抗なく買ってくれるようになり、この会社でやるからこそインパクトが大きく、社会が変わっていき、人々の行動が変容されていく、そういうことをやってみたい」と、大高さんは意気込む。

一方、九州最大の繁華街の中にある「ユニクロ 天神店」(福岡市・中央区)でも、テスト販売が行われていた。東京の「世田谷千歳台店」とは客層が違い、この店舗では、男女の区別なくさまざまなサイズの古着を販売している。

しかし、視察に来た大高さんのもとに、店舗スタッフからこんな報告が。

「サイズが小さいというのが伝わってしまって、(客が)手に取るまでいかない」。

新品とは違い、洗濯を繰り返した古着の多くは縮んでしまい、元々のサイズ表記と誤差がある商品が混じっていた。そのため、客にも混乱が生じていたのだ。中には、1~2サイズ縮んでしまったものも。

2024年4月19日。テスト販売から3週間後、「ユニクロ 有明本部」で行われた売上報告会に、サステナブル事業全体を統括するファーストリテイリング・柳井康治取締役、ユニクロ日本・清 智彦COOが参加。いかにこの事業に力を入れているかが分かる顔ぶれだ。

当初、「1週間で300から400着売りたい」と話していた大高さんだが、その目論見は大きく外れていた。

柳井さんからは「ウチっぽくないよね」と、あえてバラバラに並べた陳列について指摘が入る。さらにサイズに対する課題についても、「“ユニクロの古着”は何が違う? 買いやすい、どれを見てもサイズが一緒みたいなことが、ある程度担保されていないと…」(柳井さん)。

ユニクロのユニクロたる商品管理の質が古着事業にも求められていた。

大高さんはサイズの問題を改善するべく、まずはユニクロが商品の縫製や検品を委託している会社を訪れ、縮むなど元のサイズから変わってしまった古着を、一点一点測り直してもらうことに。さらに「世田谷千歳台店」の古着コーナーの立て直しにも乗り出し、細いアップデートを繰り返すが、それでもなかなか客足にはつながらない。

2024年5月29日。9月以降の全国展開まで残り3カ月、大高さんは瀬戸際に立たされていた。「ユニクロ 有明本部」で行われた会議の場で、清COOから「サステナブルとしてやっているのか、商売としてやっているのか、まだはっきりしていない」と問われる事態に。さらに柳井康治取締役からも「規模を縮小して、違う所でトライアルをやることが正しい。本質にいきついていない。肝となる問題が分かりづらくなっている気がする」との指摘が。結局、全国展開の計画は白紙に…一旦仕切り直しという危機的な状況に陥っていた。

ユニクロが目指すべき古着とは何なのか…根本的な課題を突きつけられた大高さんは、古着プロジェクトのメンバーと計画の見直しをすることに。改めて売り場スタッフから集めた顧客の印象に注目すると、「古着に抵抗がある」「清潔感が伝えきれていない」など、古着自体にネガティブな印象を持つ人が多いことが分かった。

そこで向かったのが、ユニクロの自社工場「イノベーションファクトリー」(東京・江東区)。商品製造や技術開発を担う、重要拠点の一つだ。

大高さんはスタッフに「売り場でお客様に伝えるメッセージを変えようとしていて、ちゃんと洗っている、検品しているということを分かってもらいたい」と相談。さらに「ユニクロの古着をできる限り新品に近づけたい」という無理難題を持ちかけるが――。

この放送が見たい方は「テレ東BIZ」へ!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。