高砂熱学工業「歴史にないものは作る」ラピダスにも採用の独自技術:読んで分かる「カンブリア宮殿」

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

東京駅も!温度、湿度を操る~「快適」生む3600億円企業

東京・中央区、人形町の居酒屋「あいしてます」。客を惹きつけているのが鮮度抜群だという刺身の盛り合わせ。厨房のケースに入っていたのは赤や青、色鮮やかな沖縄の魚だ。

沖縄で獲れた魚をどうやって新鮮なまま東京に運んでいるのか。

沖縄本島・北部の国頭村。定置網漁で揚がってきたのは10キロほどのキハダマグロ。漁師はすぐさま活け締めにして液体の入った箱に入れた。巨大なカジキも液体の中へ入れる。液体の正体は「シャーベットアイス」。これが鮮度の秘密だ。

【動画】高砂熱学工業「歴史にないものは作る」ラピダスにも採用の独自技術

「粒子が細かいので隅々まで冷やせる。使い始めるとやめられないですね」(漁師・島袋雄二さん)

この液体のような氷を作ったのが高砂熱学工業。漁港に氷を売り込んだSIS事業推進部部長・松平章宏は「氷で一番重要なのが温度ですが、-1℃になっています」と言う。

氷は海水を混ぜた水を冷やし、特殊な超音波を当てて製造。これで魚が凍らず、芯までムラなく冷やせる-1℃の「シャーベットアイス」になる。温度は長時間、維持できるので、東京よりさらに遠い東南アジアにも新鮮なまま運べるようになったという。

この漁港では「シャーベットアイス」を導入後、販路が広がっただけでなく、魚の単価も上がった。

「値段がつかない魚も売れるようになった。価格は2倍どころか5倍、6倍になった」(「国頭漁業協同組合」・村田佳久組合長)

その結果、収入が倍近くになった漁師もいるという。

この日、茨城・つくばみらい市の研究施設「高砂熱学イノベーションセンター」に、取引先の電子部品メーカー「TDK」の社員たちが見学に来ていた。

案内された先にあったのは、筒を縦にしたような部屋だ。この部屋ではタイの気候を再現。温度や湿度を自在に操り、体験できるようにしているのだ。

高砂熱学工業の本業は、オフィスビルや商業施設などの天井裏に配管をめぐらし、館内に最適な空気を送り込むこと。その実績は、新宿の新たなランドマークとなった「東急歌舞伎町タワー」や東京駅、国立競技場など、名だたる建造物の空調を手掛けている。

売り上げは3600億円を超える、この業界ではナンバーワンを誇る黒子企業だ。

空調の巨人を率いる社長・小島和人(63)は、「ないものをどんどんつくって、新しく組み合わせるのが得意な会社」と言う。

麻布台ヒルズの心臓部で見た!~半導体工場でも独自技術で活躍

〇高砂熱学の知られざる仕事1~空気を自由自在に操る

高さ330メートルの日本一高いビル、東京・港区の「麻布台ヒルズ」の空調も高砂熱学工業が手掛けた。

空調の心臓部は50メートル潜った地下5階。案内してもらった場所には、凄まじい音とともに、巨大な機械と太い配管が伸びる光景が待っていた。

「皆さんは冷房や暖房をエアコンでつけていますが、冷房や暖房のもととなるエネルギー、冷水や温水を作っている機械になります」(都市エネルギー部・島川佑太朗)

「麻布台ヒルズ」のような大型商業施設では、地下に巨大な冷凍機やボイラーがあり、冷水や湯を大量に作っている。それを各フロアに送り、風をあてて冷暖房を行っているのだ。

館内に入っている150もの店舗、一軒一軒に対応する空調も手掛けている。

例えば「麻布台ヒルズカフェ」。厨房は客席との仕切りのないオープンな造りになっている。

こうした空間に対し、最新ソフトを使って空気の流れを計算。このカフェの場合なら、客席から厨房の方向に空気が流れるように設計。厨房の上にある換気システムでカフェ全体の空気を吸い込んでいる。だから客席に匂いが回らず、気持ちよく過ごせるのだ。

麻布台ヒルズに関する空調の施工図などが置かれた部屋がある。細かく配慮して設計した結果、その量はダンボール30箱に及んだ。

快適な空調を生み出すために、とんでもない労力がかけられている。受注金額も大きく、大規模施設なら数百億円になることもある。

野球をはじめさまざまなイベントが開催される東京・文京区の「東京ドーム」も高砂熱学工業が手掛けた。

実は、1987年の開業前、その屋根はペシャンコだった。そこへ巨大な加圧送風ファンで風を作り出し、観客席の最上段のさらに上部から送り出している。他にも大型の吹き出し口があり、空気を送り込む。

また、出入り口は空気が逃げないよう回転ドアにした。外に出る時はブワっと音がするが、これは中と外の気圧の差によるもの。東京ドームは中の気圧を0.3%高くし、屋根を膨らませているのだ。

〇高砂熱学の知られざる仕事2~最先端の現場もおまかせ

北海道・千歳市で建設中の、次世代半導体の量産を目指す「ラピダス」の工場。経済効果18兆円とも言われるビッグプロジェクトだ。

ナノレベルの回路を作る半導体製造工場ではチリや埃は厳禁。そこで部屋をクリーンな状態に保つ高砂熱学工業の独自技術が採用された。

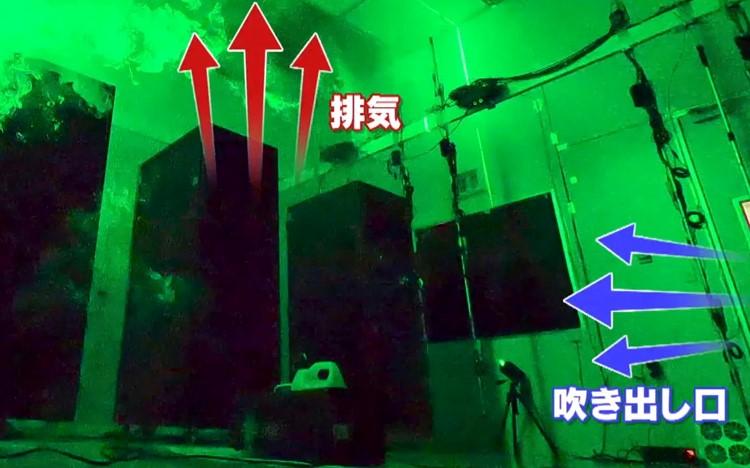

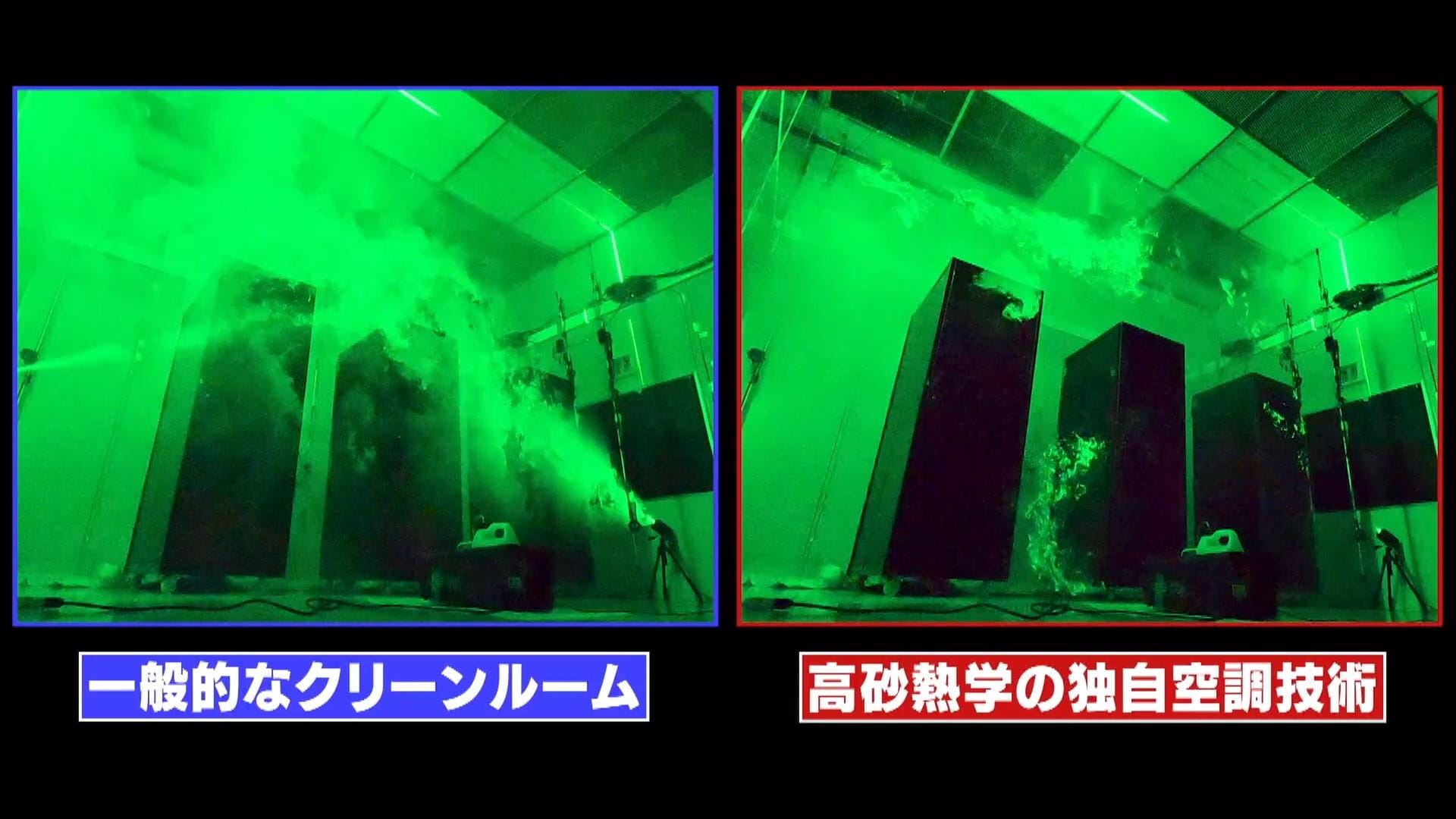

「(身長よりやや高い)吹き出しの高さまで、温度・湿度・清浄度を空調することができます。それより高いエリアは空調しなくていいという考え方です」(設計部・柳沢昌秀)

クリーンルームの天井から風が吹く従来の空調では、チリや埃があると、人が作業する高さで舞ってしまう。一方、高砂熱学工業の開発した空調は、横から空気が流れ、天井で吸い込んでいくので、チリや埃があっても、人が作業している高さに降りてこない。

しかも効率がいいから、消費電力を従来より4割もカットできるという。

この効率性で「ラピダス」や「三菱電機」など国内50以上の工場で採用を勝ち取った高砂熱学工業。株価はこの2年で2倍に跳ね上がるなど、快進撃が続いている。

「空調の父」確信のDNA~20年間、好きな研究に没頭

2025年1月、月に打ち上げられたロケット。月面着陸では、生活圏を宇宙に広げることを目指す宇宙ベンチャー「アイスペース」の着陸船を使用する。そこには高砂熱学工業の「水電解装置」という機械が積まれていた。水に電気を流すことで水素と酸素を取り出せる装置だという。

開発に当たったカーボンニュートラル事業開発部・武田健太郎は、「ロケットの中に我々が開発した装置が搭載されていると思うと非常に感慨深い」と言う。

月には水があると言われている。「水電解装置」が月で動けば、エネルギーになる水素と人が生きるための酸素を取り出せる。宇宙の生活に一歩、前進できるのだ。

「アイスペース」CEO・袴田武史さんも期待を寄せる。

「月に水があれば、水電解の技術が本当に重要になってきます。月を中心とした宇宙業界の重要な第一歩だと思うので、期待しています」(袴田さん)

高い技術力で「世にないもの」をつくる会社。そんな企業文化は初代社長・柳町政之助から生まれたという。「日本空調の父」と言われる人物だ。

8代目となる現社長の小島が、ある本を見せてくれた。

「皆さんが一般的に空調という言葉を使っていますが、初めて日本で『エアーコンディショニング』を『空気調和』と訳したことが、こちらに記されています」(小島)

柳町は1920年、日本で初めて空調の専門書を刊行。空調に関する知識も研究もない時代に、技術を求める人たちに広く読まれることとなった。

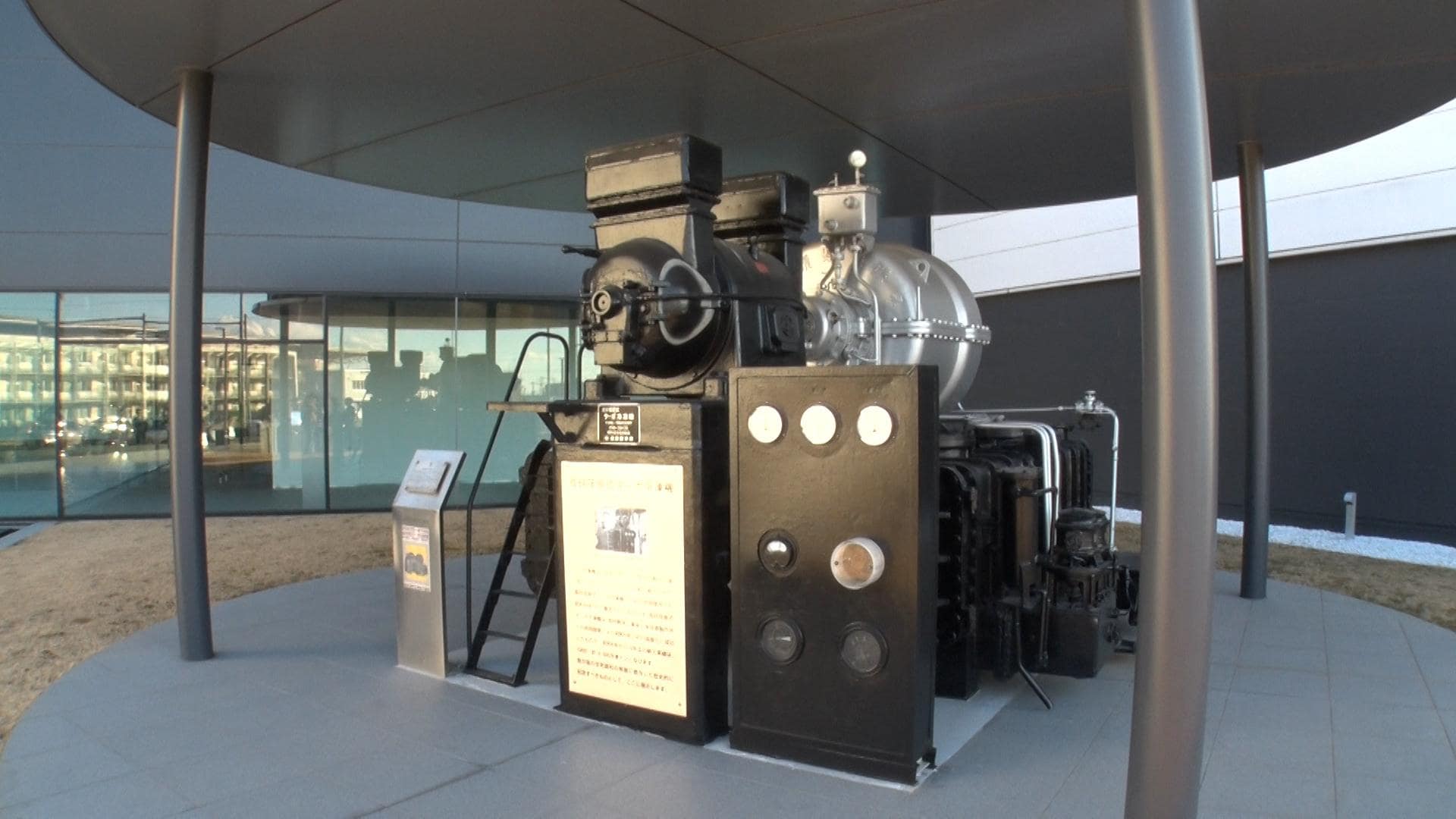

3年後には前身となる「髙砂煖房工事」を設立。現在、社内に展示されている大きく黒い鉄の機械は、1930年に開発された日本初となる冷房のための冷凍機だという。

「柳町がターボ冷凍機など『ないものを自分でつくる』を体現した。そのDNAを引き継いで101年、やってこられたのかなと」(小島)

「世にないもの」を求め続けた結果、取得特許は500件近くになった(2025年2月時点)。空調界のパイオニアとして走り続けてきた。

カーボンニュートラル事業開発部・加藤敦史も開拓者の一人。20年をかけて研究し、「水電解装置」を作り出した。

水素はクリーンなエネルギーとして注目され、すでに燃料に使った車も販売されている。だが水素の製造過程では、二酸化炭素が排出されるという課題もある。

この装置なら、二酸化炭素ゼロで水素を取り出すことができる。

「この技術は将来的に必要になるだろうと思っていました。まずは完成させて展開する。そこまでは諦めずにやるという感じでした。私一人で10年、20年とやっていて、でもそんんなにやっている気はしなくて、あっという間でした」(加藤)

この「水電解装置」を大手飲料メーカーの「キリン」が採用。2026年にもビールの製造過程で水素を使い始める予定だ。

新たな研究も始まっている。

「二酸化炭素を吸収する実験を行っています」と言うのは技術研究所・宮下真一。錠剤のような物で温暖化を生む二酸化炭素を吸収しようとしているのだ。

「コストを安くするにはかなりのチャレンジが必要になります」(宮下)

このように、今はビジネスにならなくても将来性があるテーマを「ムーンショット型研究」と名付け、予算を投入したのが社長の小島だ。

「すばらしい未来に向かって中長期的な研究には投資のため予算をつける。これがなくなって、ただの請負の建設業になると、それは高砂熱学工業じゃないよね」(小島)

今の利益より未来の世の中をよくしようとする研究が、今日も続く。

人手不足を解決!まるで天国~女性と高齢者が活躍する現場

埼玉・八潮市。建設業界の深刻な人手不足の課題に向けて、高砂熱学工業が作った工場が「T-Base」だ。

「やはり新しいイノベーションを起こそうと思ってつくりました」(小島)

これまで建設業界には縁遠かった女性や高齢者など多様な人材を積極的に採用。一つ一つの作業を簡単にし、無理なくできるようにしている。

この工場で作っているのは空調設備の一部分。これまでは建設現場で一から組み立てていたが、ここでは組み立ててから現場に運ぶ。その結果、現場での作業時間は10分の1に減ったと言う。

「現場ではバルブやボルトなどいろいろな機器を探す。探すだけでも大変です。なるべく組み立てて、完成品に近い物を搬入するのが生産性向上の肝だと」(小島)

組み立てる部品も工夫した。鉄でできていた部品の大部分を、3分の1の重さのアルミに変えたのだ。コストはかかったが、女性や高齢者の働きやすさを優先した。

さらに、工場の中にはカフェのような休憩スペースも作った。工場勤務は初めてだという女性従業員は「おしゃれですね。落ち着いた感じでいい」と言う。

「これだけの広さは、普通の現場の詰め所ではない。狭いところにぎゅうぎゅうに詰まっている。その状況を考えると、ここは天国です」(従業員)

現場の作業時間を短縮し、生産性を上げながら、これまでとは違う多様な人材も引き入れる。人手不足対策に一石二鳥の工場だ。

~村上龍の編集後記~

100年前の1923年、温度、湿度、清浄度などの設備が、今後日本で普及すると考えた初代社長。ダイキンのように空調機器自体を製造しているわけではない。オフィスビル、大学、病院、工場といった大規模な設備、施工などを請け負う。2023年3月期決算は増収増益、受注戦略を変えた。支店間で売上高を競うのではなく、会社で利益が出る仕事を選ぶ。建設業で初めて売上高の目標を外している。売上高の目標を外すという建設業は考えられない。自信があるのだろう。約100年、空調に命を得てきた自信だ。

<出演者略歴>

小島和人(こじま・かずひと)1961年、愛媛県生まれ。1984年、山梨大学卒業後、高砂熱学工業入社。2019年、取締役就任。2020年、代表取締役社長就任。

見逃した方は、テレ東BIZへ!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。