肉をやわらかく、魚の臭みも消す…イタリアのトップシェフが絶賛する「液体塩こうじ」の威力:ガイアの夜明け

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

3月28日(金)に放送された「ガイアの夜明け」(毎週金曜夜10時)のテーマは、「お米のチカラで挑む!」。

「令和のコメ騒動」で日本人のコメ離れが加速する懸念もある中、日本が長年育んできたコメ文化が、世界へ羽ばたこうとしている。「米菓子」や「米麹」を海外に売り込む動きが始まっていた。

大手味噌メーカーの「ハナマルキ」(長野・伊那市)は、日本の伝統的な発酵調味「塩麹」を美食の街イタリア・ミラノに広めようと攻勢をかけていた。

一方、インド出身のジュネジャCEO率いる「亀田製菓」(新潟市)は、米菓子で人口約14億人の巨大市場インドの攻略に乗り出した。しかし、現地では高級スナックとして「柿の種」を売り込んできたが、販売は苦戦している。

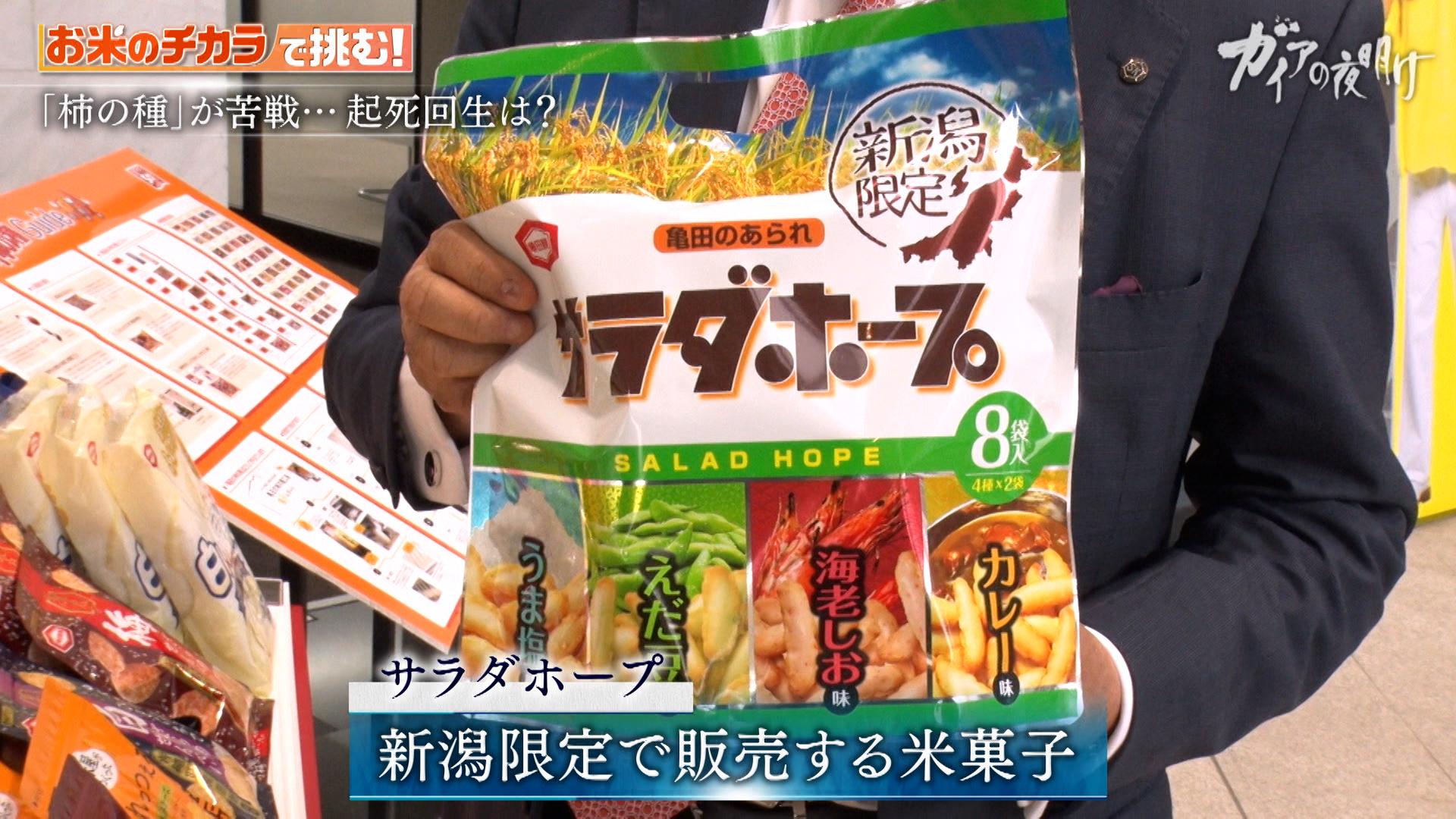

そこで今回は、地元新潟で限定販売してきた米菓子で勝負に打って出ようとしていた。日本のコメ文化は、世界の食を変えられるのか…。

【動画】肉をやわらかく、魚の臭みも消す…イタリアのトップシェフが絶賛する「液体塩こうじ」の威力

日本の発酵食文化「麹」を世界に! 〜ハナマルキ〜

長野・伊那市に本社を構える「ハナマルキ」(1918年 創業)。「おかあさん」ブランドでおなじみの老舗味噌メーカーだ。

売上高は230億円で、業界第2位。トップの「マルコメ」に水をあけられている。

味噌の消費量が減る中、新たな事業の柱に育てようとしているのが「塩麹」。米麹と塩と水だけで作る発酵調味料で、肉や魚をやわらかくし、うまみを引き出すことができる。

ハナマルキは、その塩麹を独自の技術で液体化した「液体塩こうじ」を開発した。

「ハナマルキ」は、手軽に使えるようになった塩麹を世界中に売り出そうとしている。

「今のうちの味噌の売り上げを塩麹の売り上げが超えるのではないか。その可能性は十分ある」(マーケティング部・平田伸行さん)。

その海外展開のキーマンが、「ハナマルキ」の専属シェフ・秋山隆作さん(46)だ。

「『液体塩こうじ』はどう使えばいいか分かりづらいので、試食を作って、営業マンと一緒にお客さんのところに持っていって、実際に体感してもらう」と秋山さん。

秋山さんのミッションは、世界各国の料理にどのように塩麹を使えばおいしくなるのかを研究すること。「秋山の活躍次第で海外の売り上げも変わってくる」(前出、平田さん)。

3月上旬、会社の期待を背負った秋山さんが、イタリア・ミラノに乗り込んだ。美食の街・ミラノは流行の発信地で、塩麹が評価されれば、ヨーロッパ全土への足がかりになる。ハナマルキは、これまでもイタリアの市場開拓に取り組んできたが、「液体塩こうじ」を売っているのはアジア人向けの店だけで、レストランとの取引はほとんどない。秋山さんの腕と塩麹の力が試される。

秋山さんがまず向かったのは、ミラノから車で1時間ほどの場所にある一つ星レストラン「LoRo」。

実は事前に塩麹のサンプルを送り、オーナーシェフのピエラントニオ・ロケッティさんに試してもらっていた。この日はロケッティさんが、塩麹を使った料理を披露することに。

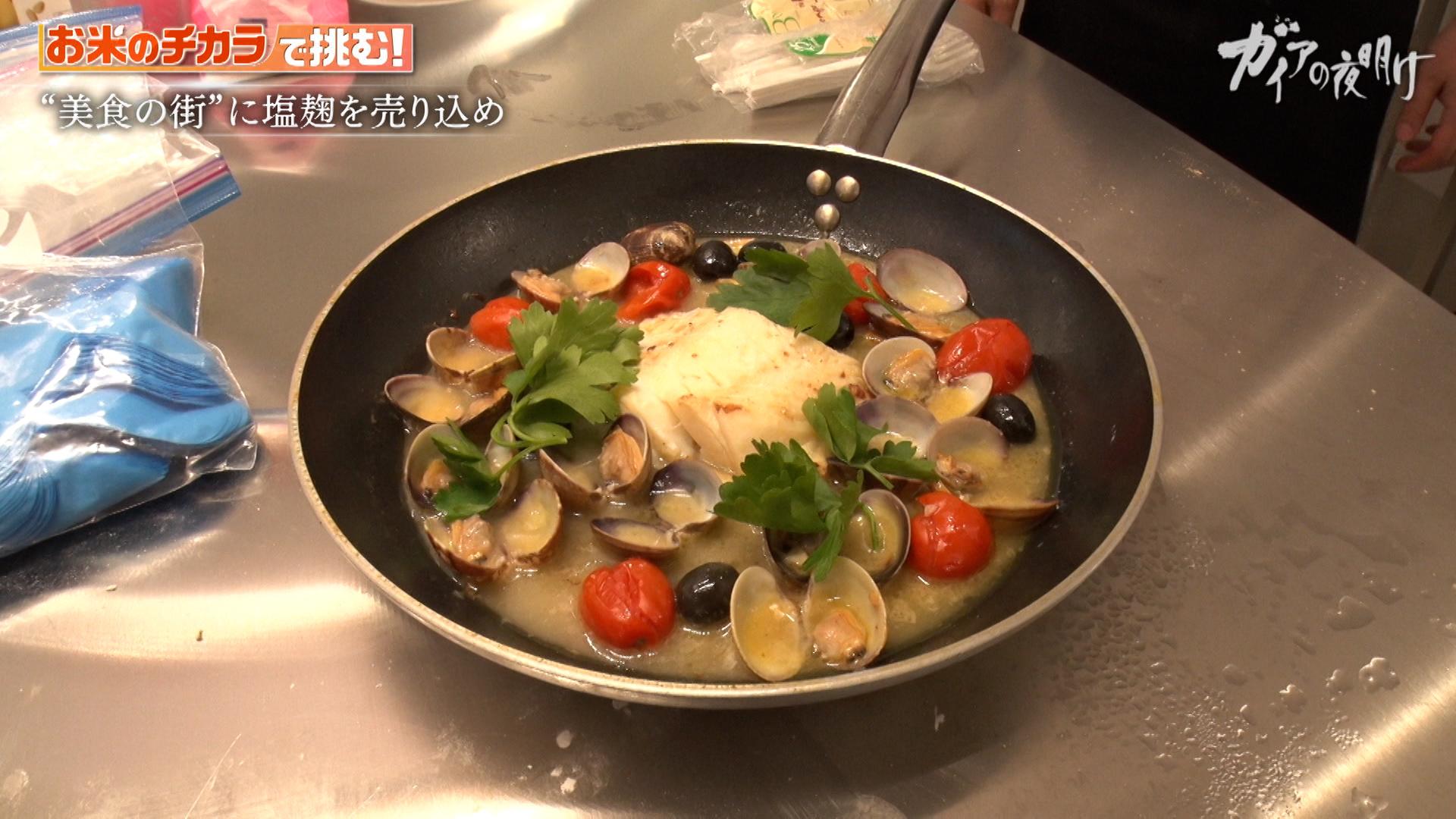

まずは、生の牛肉にいきなり「液体塩こうじ」をたらし、そこに生牡蠣や野菜のソースを重ねていく。さらにキャビアを盛り付け、最後に塩麹と牛肉のだしで作ったスープをかける。試食した秋山さんは、「ボーノ(おいしい)」と一言。ロケッティさんは、「(塩麹によって)肉のうまみが増して、まろやかになった」と話す。

続いて、塩麹で一晩漬け込んだエビを取り出すと、生のエビをチーズたっぷりのリゾットの上に乗せた。

「エビの香りと歯ごたえが増した。イタリアにこのような商品はなかったので、とても興味深いし、絶対に使いたい」(ロケッティさん)。イタリア開拓の可能性が見えてきた。

そしていよいよ営業へ。秋山さんがやってきたのは、ミラノの五つ星ホテルにある高級レストラン「Don Carlos」。この店のシェフ、ジェンナーロ・エスポジートさんは、ミシュラン二つ星レストランのオーナーシェフでもあり、肉や野菜などの素材の味を生かした料理を得意としている。

秋山さんが用意してきたのは、塩麹に漬け込んだ豚肉と塩だけで味付けした豚肉。食べ比べてもらうと、「全く別のものになっている」とエスポジートさん。

続いて塩麹に一晩漬けたサーモンを食べてもらうと、「より洗練された味わいになった。とても興味深い」と塩麹を評価してくれた。

さらに「塩麹でひらめいた」と話し、アンチョビに「液体塩こうじ」をかけるよう、アシスタントに指示を飛ばす。すると、アンチョビの塩味と臭みがまろやかに。塩麹に漬け込んだキュウリや海藻を乗せて、新しい料理が完成した。

「これを食べた後に女性とキスしても何の問題もないね」とエスポジートさん。レストランで「液体塩こうじ」を使ってくれることに。

そして、トップシェフのお墨付きを得た秋山さんが大勝負に挑む。やってきたのは、600社以上の顧客を抱える大手食品商社「RADER」。

ここで認められれば、塩麹が一気にイタリアで普及する可能性がある。

秋山さんは、ミラノの一般的なスーパーで購入した臭みのあるタラで「アクアパッツァ」を振る舞うことに。塩麹を使うことで、味や臭いに変化はあるのか。

そして、商社マンたちの評価は――。

巨大市場インドで大ヒット米菓子を生み出せ! 〜亀田製菓〜

一方、「柿の種」や「ハッピーターン」で知られる「亀田製菓」(本社:新潟市 従業員:約4000人 売上高955億円)は、コメ菓子の最大手。

インド出身のジュネジャ・レカ・ラジュ会長兼CEOが目指すのが、日本文化が育んできた米菓の世界展開だ。

「私たちのコメのおいしさ、私たちの職人技、本当に世界中に行きますよ!」

とジュネジャさん。国内市場が縮小する中、ジュネジャさんに期待されているのが、インド市場の開拓だ。

人口14億人を突破し、世界一となったインド。

2019年、「亀田製菓」は現地に工場を立ち上げ、「柿の種」を「KARI KARI(カリカリ)」(1袋20ルピー=約34円)という名で売り出したが、販売は苦戦を強いられている。

2年前、インドに赴任した「亀田製菓」の中塚健太さん(29)は、新商品の開発や品質管理を担当している。

「日本で売れている味だからインドで売れるというわけではなく、インド人とブラッシュアップしながら味を改良しないと、いい商品は作れない」(中塚さん)。

さらにインドには、亀田にとって強力なライバルがいる。「『ナムキン』というインドのスナックで、1袋10ルピー、日本円でいうと17円ぐらいで買える」(中塚さん)。

「ナムキン」は小麦粉や豆などを油で揚げて、塩やスパイスで味付けしたお菓子で、値段は「カリカリ」の半値。街角で見かける零細商店「キラナ」の一番目立つ場所に置かれている。

インドにはコメを使った菓子はほとんどなく、「ナムキン」が国民的スナックとして定着している。「キラナに並べて認知を上げていかないと、多くの人の手には届かない」と中塚さん。

平均年齢約28歳で、今後、消費の爆発が予想されるインド。コメ菓子でヒット商品を生み出せば、亀田が約14億人の市場を席巻できる可能性もあるのだ。

「カリカリ」の売り上げが伸び悩む中、ジュネジャさんは一発逆転を狙うため、新潟限定で販売している「サラダホープ」をインドに投入し、勝負に出ようとしていた。

「サラダホープ」は、もち米を焼き上げ、サクサクとした食感とあっさりとした塩味のシンプルなあられ。ジュネジャさんは「インド人に向けて『サラダホープ』を開発中。14億の人口に届けたい」と話し、その開発を中塚さんに託す。

インドの国民的スナックの一つに「パニプリ」がある。パニプリとは、パリパリに揚げた中が空洞の薄い小麦の生地に穴を開けて、ジャガイモや豆などを詰め、スパイスやハーブを溶かした水を入れて食べる。値段は1個約9円だ。

「外はカリッとしていて、中はポテトのふんわり感、そこにスパイスの香りとレモンの爽やかさが来る、すごく複雑な味」と中塚さん。

中塚さんはこのインド人が大好きなパニプリの味を、インド版サラダホープで再現できないかと考えていた。

数日後、中塚さんは工場の開発室にこもり、スパイスを調合。クミンやコリアンダーなどさまざまなスパイスを混ぜてパニプリ味に近づけていく。

インドの工場には60人の従業員がいるが、日本人は中塚さんただ一人。スタッフの教育も中塚さんの仕事だ。言葉も習慣も全く異なるインドで、孤軍奮闘する毎日…日本にいた頃とは比べ物にならないほど、全ての責任を負っていた。

ジュネジャさんがインドの工場を視察することに。この日、焼かれていたのは、何度も試作を重ねたインド版サラダホープだ。パニプリ味を試食したジュネジャさんの評価は? そしてこの後、中塚さんに大きな試練が襲いかかる――。

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。