風邪をひいても病院には行かない?身近に迫る薬不足問題…衝撃の【薬局活用法】

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

3月3日(月)に放送した龍角散presents「健康列島ニッポン」。

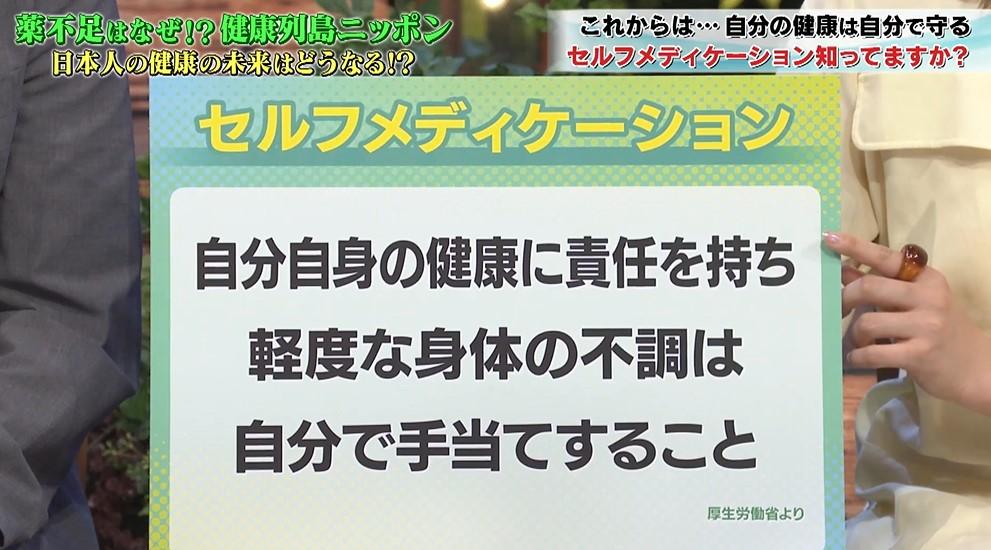

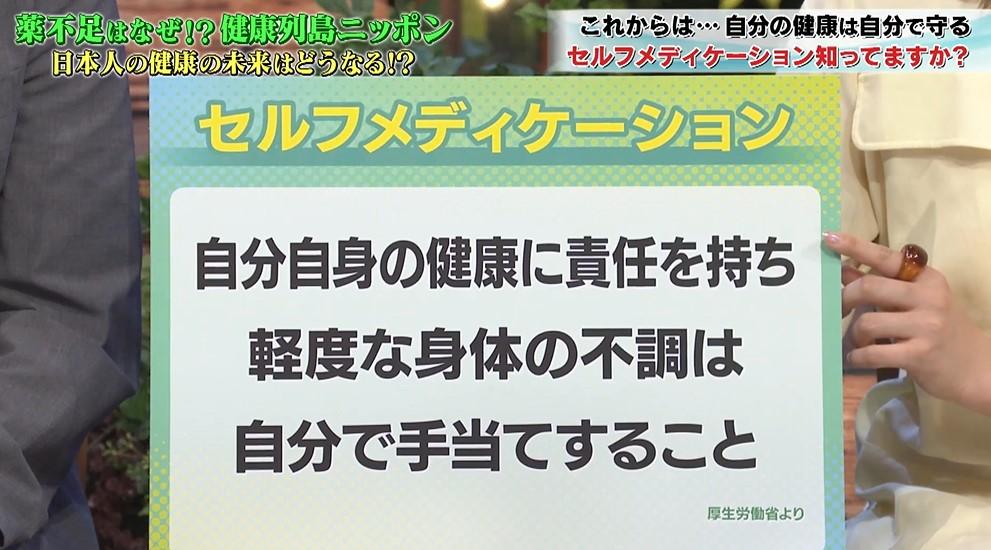

テーマは「医療の2025年問題・薬不足問題」。これらの問題を解決する糸口となる「セルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てをすること)」の意義を健康の専門家たちが分かりやすく解説する。さらに、新たな取り組みを行う個性あふれる薬局に密着取材!

「テレ東プラス」は、番組内容の一部をご紹介する。

【動画】身近に迫る薬不足問題…衝撃の薬局活用法とは?

番組が外国人観光客50人に聞いたところ、9割以上が「風邪をひいても医者に行かない」という結果に。ところが、街で日本人50人に聞いた結果、「風邪をひいたら医者に行く」という人は、約8割。外国と日本では、風邪で医者に行くかどうかの基準が異なり、この風邪に対する認識が日本の医療財源に大きく関わっている。

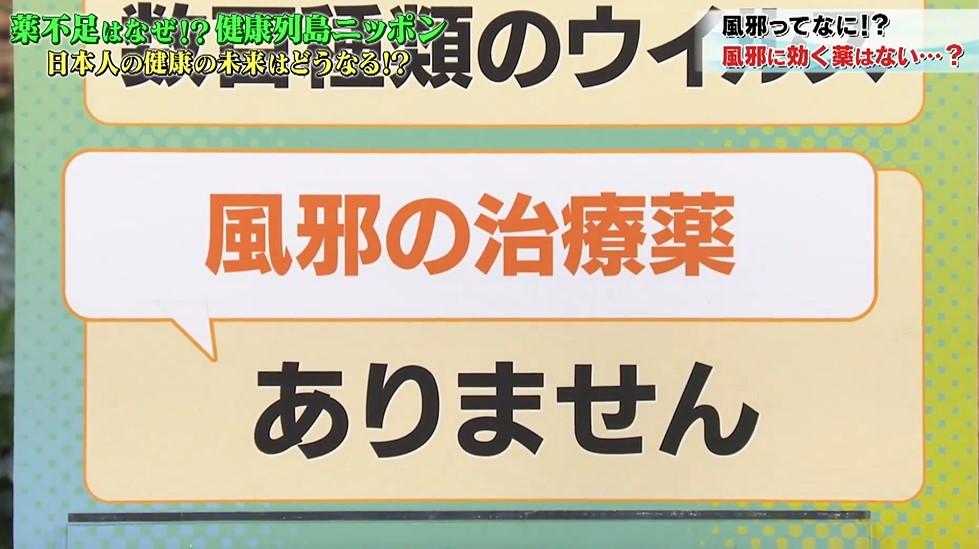

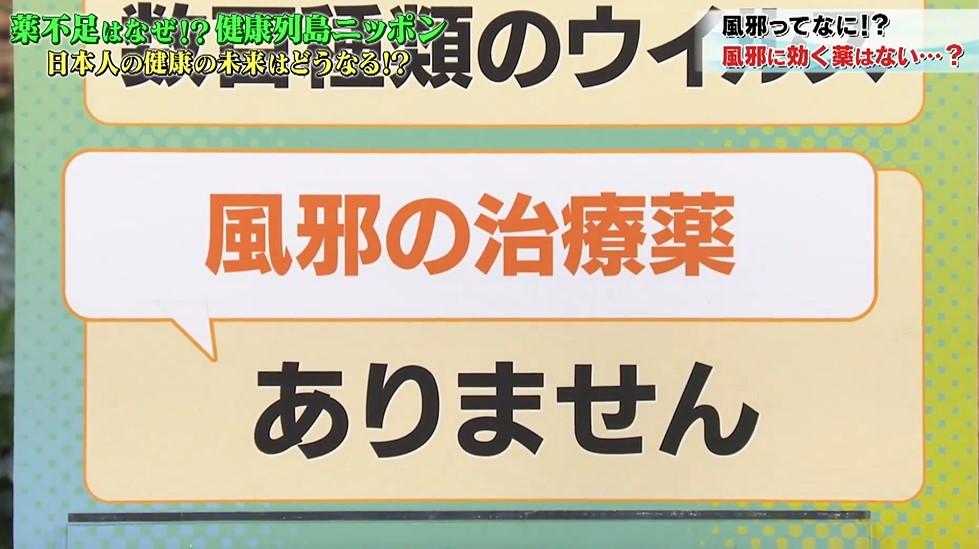

そもそも風邪とは何なのか? 早稲田大学理工学術院 先端生命医科学センター教授、「みいクリニック」理事長・宮田俊男医師は、「風邪という病名はない。正式には風邪症候群といって、喉や鼻、上気道の炎症の総称となっている。風邪の原因の90パーセントが数百類のウイルスで、残りの10パーセントが細菌やマイコプラズマ。基本的にウイルスに効く薬はないため、風邪の治療薬はない。喉が痛い時の炎症を緩和したり、せきを止めたり、鼻水を少なくしたり…風邪薬はいわゆる対処療法の薬」と解説する。

さらに「風邪とインフルエンザの違い」を聞かれた宮田医師は、「“風邪かな?” と思って1日栄養を取ったりよく睡眠を取ったりして過ごしたけれど、翌日も高熱が続く、喉も激烈に痛い。また、職場や学校など集団で広がっている場合は、積極的に疑って医療機関にかかるべき」とアドバイス。

さらに東京都医師会会長、日本医師会理事、「おざき内科循環器科クリニック」院長・尾﨑治夫医師は、「“今日熱が出た。コロナやインフルエンザかもしれない”と病院や診療所に行っても、抗原検査は12~24時間以上たたないと陽性にならない。だから1日は様子を見るべき」と続ける。

それでは、今回の番組のテーマでもある「セルフメディケーション」とは何か。尾﨑医師が詳しく解説することに。

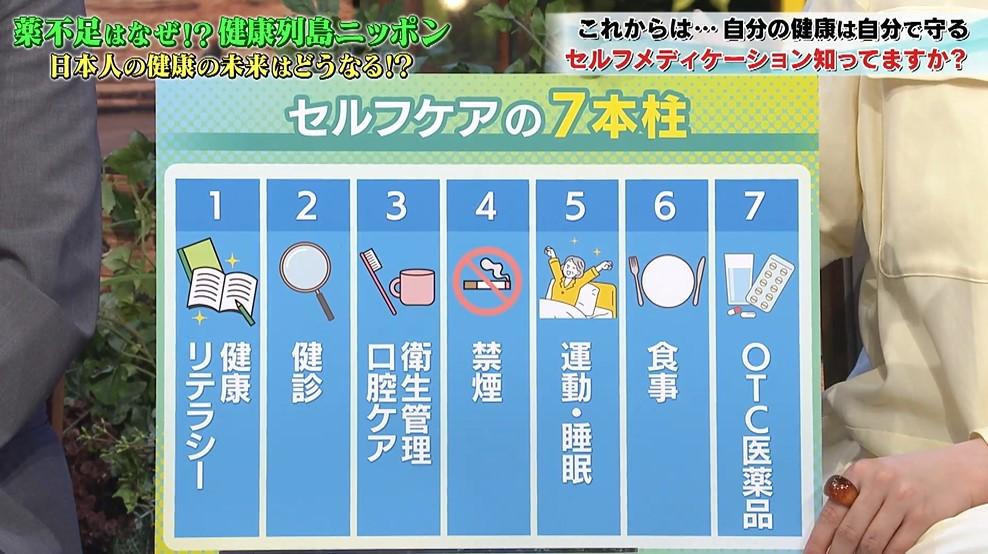

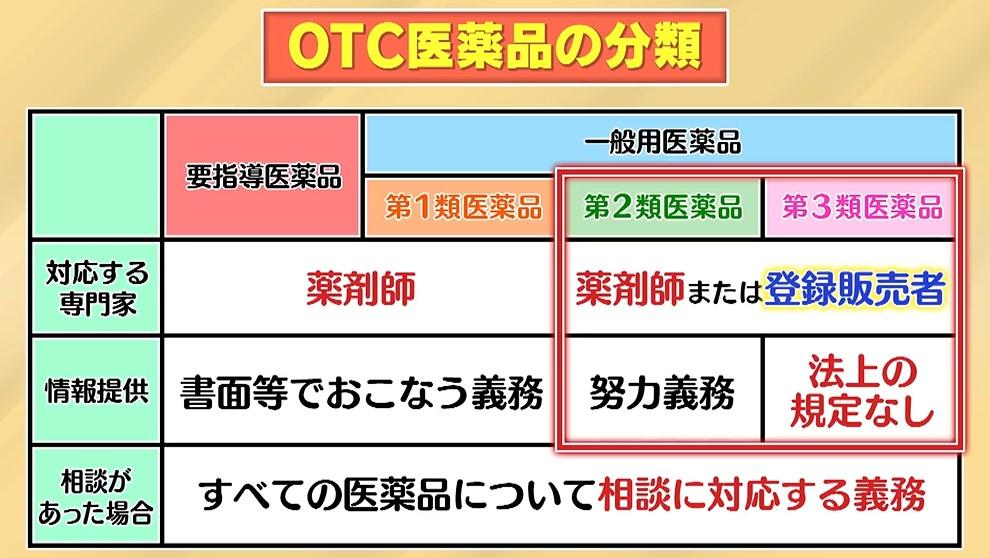

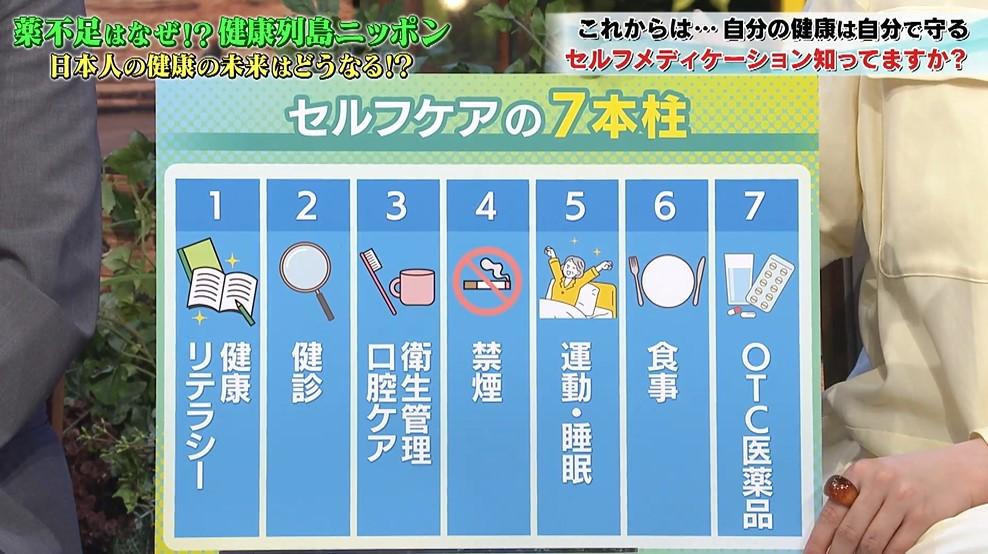

セルフケアには7つの柱があり、今回は7つ目の項目、「OTC医薬品」にスポットを当てる。

世の中にある市販薬は約8000品目。これだけあると、どの薬が自分に合うのか分からないことも多く、同じ風邪薬でも種類や効能が多岐にわたり、探すのも大変だ。

「OTC医薬品」とは、いわゆる市販薬全般のこと。これまで日本国内では「大衆薬」や「家庭薬」、「売薬」など、薬の呼び方がさまざまで統一性がなく、分かりづらかった。

そこで2007年の薬事法改正をきっかけに、多くの国で使われていた国際的な名称「OTC医薬品」に呼称を変更・統一された。

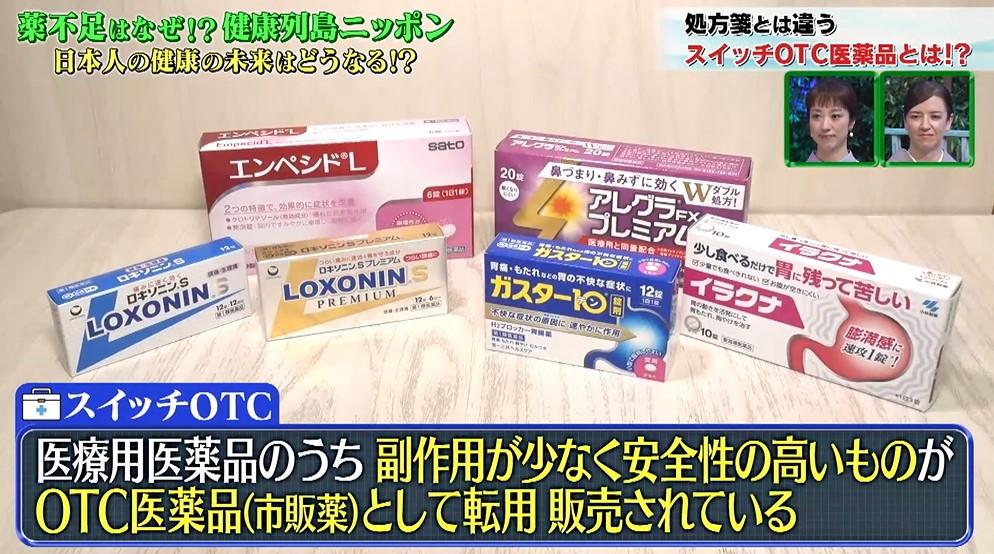

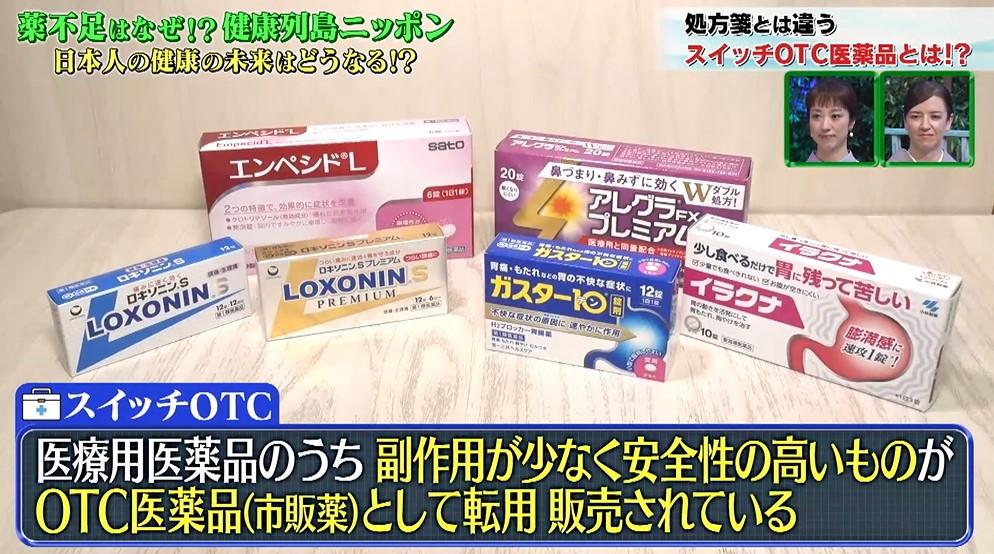

医師の処方箋なしで一般の人が買える薬だが、中にはこんな「OTC医薬品」も…。

「スイッチOTC」とは、医療用医薬品のうち、副作用が少なく、安全性の高いものを「OTC医薬品」=市販薬として転用したもの。

例を挙げると「ロキソニン」があるが、最初は医師の処方箋がないと買えない薬だった。

「スイッチOTC」は、要指導医薬品として販売され、販売から原則3年の調査を経て、問題なければ一般用医薬品に移行される。

この制度により、元々医師の処方箋が必要だった薬と同等のものが、薬局やドラッグストアで購入できるようになった。

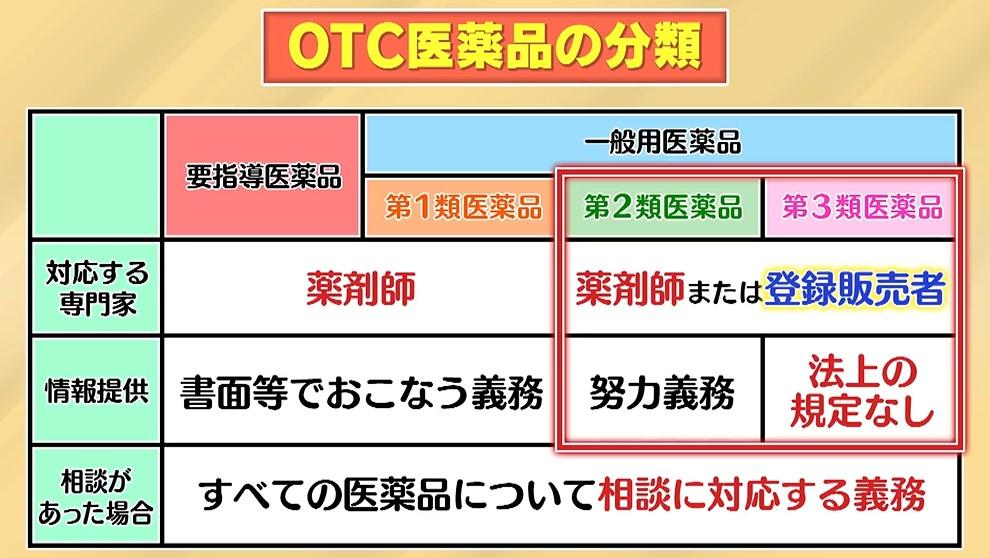

とはいえ、一般の私たちには難しい知識。分からない時は薬剤師に聞けばいいのだが、時間によっては薬剤師がつかまらないこともある。そんな時に頼りになるのが、登録販売者だ。

登録販売者とは、主に風邪薬や解熱鎮痛剤などに見られる「第2類医薬品」やビタミン剤や整腸剤などがある「第3類医薬品」を取り扱うことができる専門職。2009年の薬事法改正で、薬剤師だけでなく、登録販売者も薬の販売が可能になった。

「OTC医薬品」が身近なところで手に入る便利な日本。ところが現状は、病院へ行き、医師に処方される薬に頼っている人が多い。

しかしこのままだと、2025年、日本に過去最大の危機がやってくるという。

1940年代後半、第一次ベビーブームで生まれた「団塊の世代」。高度経済成長やバブル景気を経て日本の経済を支えてきた世代が、2007年頃に定年を迎え、今年75歳以上の後期高齢者に!

それに伴い、後期高齢者は2020年から294万人増え、2025年には推定2154万人に(※2023年 国立社会保障・人口問題研究所 調べ)。これは実に人口の約17パーセントにあたる。

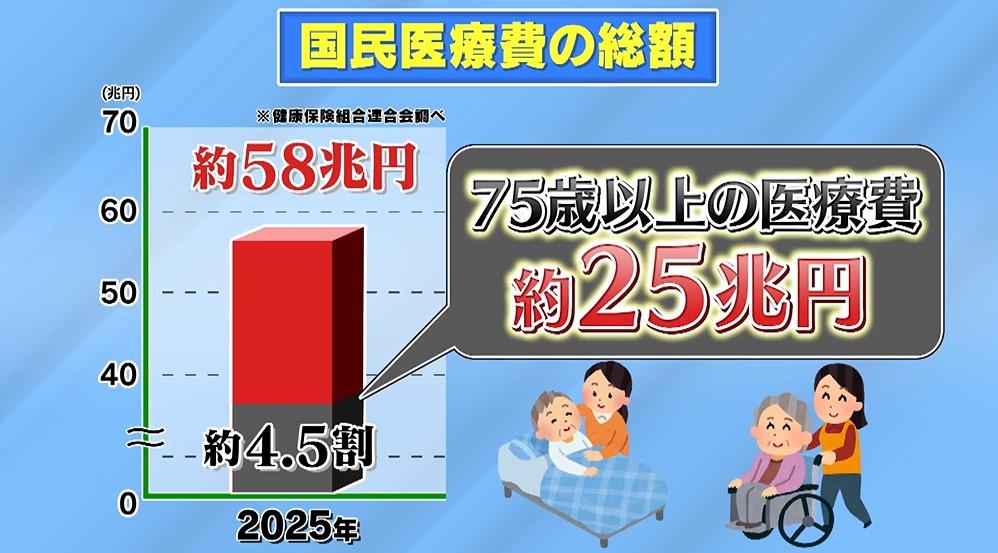

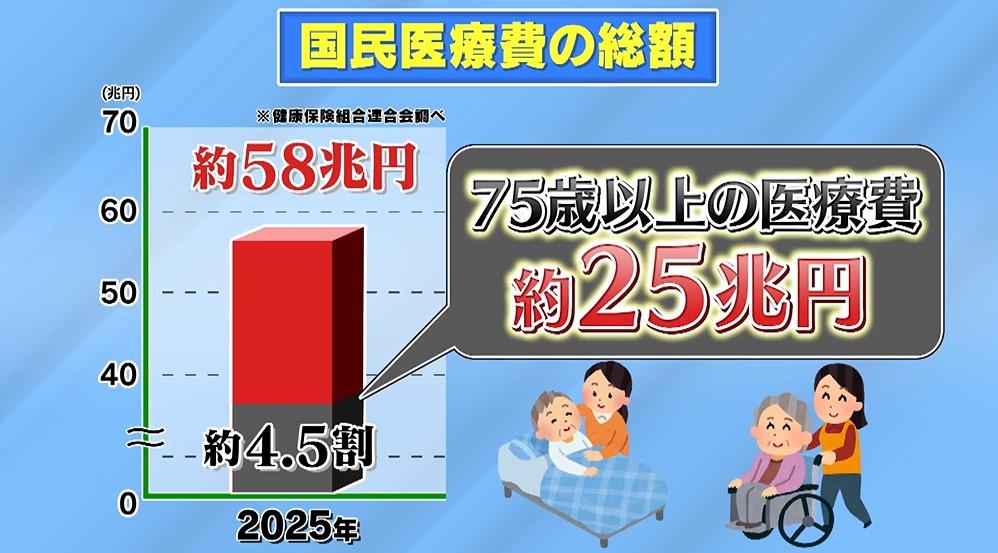

国民医療費の総額は、2022年が約46兆円だったのに対し、今年は約58兆円にも上ると見込まれている(※健康保険組合連合会調べ)。

人口の減少に相反し、増加する後期高齢者…その医療費は4.5割を占め、約25兆円にも及ぶ。

さらに2040年には、5人に1人が後期高齢者という超高齢化社会が待ち受けているのだ。

超高齢化社会に不安が募る未来…そんな中、ある問題が浮上した。

2020年頃から噴出した薬不足。医療費の圧迫により薬価下がり、それと同時に追い打ちをかけたのが「ジェネリック医薬品の品質不正問題」だ。

各ジェネリックメーカーに監査が入り、医薬品の製造が停止。再投資しようにも薬価が下がり採算が取れないため、ついには供給が追いつかなくなった。

さらに、新型コロナが感染症法上「5類」になって以降(※2023年5月8日以降)、感染症対策に緩みが生じ、一気に新型コロナ以外の感染症患者が増加。薬不足に追い打ちをかけてしまった。

番組では、この問題について専門家が語る他、枯渇する医療費の救世主となる“進化した薬局”に密着する。

テーマは「医療の2025年問題・薬不足問題」。これらの問題を解決する糸口となる「セルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てをすること)」の意義を健康の専門家たちが分かりやすく解説する。さらに、新たな取り組みを行う個性あふれる薬局に密着取材!

「テレ東プラス」は、番組内容の一部をご紹介する。

【動画】身近に迫る薬不足問題…衝撃の薬局活用法とは?

番組が外国人観光客50人に聞いたところ、9割以上が「風邪をひいても医者に行かない」という結果に。ところが、街で日本人50人に聞いた結果、「風邪をひいたら医者に行く」という人は、約8割。外国と日本では、風邪で医者に行くかどうかの基準が異なり、この風邪に対する認識が日本の医療財源に大きく関わっている。

そもそも風邪とは何なのか? 早稲田大学理工学術院 先端生命医科学センター教授、「みいクリニック」理事長・宮田俊男医師は、「風邪という病名はない。正式には風邪症候群といって、喉や鼻、上気道の炎症の総称となっている。風邪の原因の90パーセントが数百類のウイルスで、残りの10パーセントが細菌やマイコプラズマ。基本的にウイルスに効く薬はないため、風邪の治療薬はない。喉が痛い時の炎症を緩和したり、せきを止めたり、鼻水を少なくしたり…風邪薬はいわゆる対処療法の薬」と解説する。

さらに「風邪とインフルエンザの違い」を聞かれた宮田医師は、「“風邪かな?” と思って1日栄養を取ったりよく睡眠を取ったりして過ごしたけれど、翌日も高熱が続く、喉も激烈に痛い。また、職場や学校など集団で広がっている場合は、積極的に疑って医療機関にかかるべき」とアドバイス。

さらに東京都医師会会長、日本医師会理事、「おざき内科循環器科クリニック」院長・尾﨑治夫医師は、「“今日熱が出た。コロナやインフルエンザかもしれない”と病院や診療所に行っても、抗原検査は12~24時間以上たたないと陽性にならない。だから1日は様子を見るべき」と続ける。

「OTC医薬品」とは? 自分に合った市販薬の探し方

それでは、今回の番組のテーマでもある「セルフメディケーション」とは何か。尾﨑医師が詳しく解説することに。

セルフケアには7つの柱があり、今回は7つ目の項目、「OTC医薬品」にスポットを当てる。

世の中にある市販薬は約8000品目。これだけあると、どの薬が自分に合うのか分からないことも多く、同じ風邪薬でも種類や効能が多岐にわたり、探すのも大変だ。

「OTC医薬品」とは、いわゆる市販薬全般のこと。これまで日本国内では「大衆薬」や「家庭薬」、「売薬」など、薬の呼び方がさまざまで統一性がなく、分かりづらかった。

そこで2007年の薬事法改正をきっかけに、多くの国で使われていた国際的な名称「OTC医薬品」に呼称を変更・統一された。

医師の処方箋なしで一般の人が買える薬だが、中にはこんな「OTC医薬品」も…。

「スイッチOTC」とは、医療用医薬品のうち、副作用が少なく、安全性の高いものを「OTC医薬品」=市販薬として転用したもの。

例を挙げると「ロキソニン」があるが、最初は医師の処方箋がないと買えない薬だった。

「スイッチOTC」は、要指導医薬品として販売され、販売から原則3年の調査を経て、問題なければ一般用医薬品に移行される。

この制度により、元々医師の処方箋が必要だった薬と同等のものが、薬局やドラッグストアで購入できるようになった。

とはいえ、一般の私たちには難しい知識。分からない時は薬剤師に聞けばいいのだが、時間によっては薬剤師がつかまらないこともある。そんな時に頼りになるのが、登録販売者だ。

登録販売者とは、主に風邪薬や解熱鎮痛剤などに見られる「第2類医薬品」やビタミン剤や整腸剤などがある「第3類医薬品」を取り扱うことができる専門職。2009年の薬事法改正で、薬剤師だけでなく、登録販売者も薬の販売が可能になった。

「OTC医薬品」が身近なところで手に入る便利な日本。ところが現状は、病院へ行き、医師に処方される薬に頼っている人が多い。

しかしこのままだと、2025年、日本に過去最大の危機がやってくるという。

過去最大の危機!2025年問題

1940年代後半、第一次ベビーブームで生まれた「団塊の世代」。高度経済成長やバブル景気を経て日本の経済を支えてきた世代が、2007年頃に定年を迎え、今年75歳以上の後期高齢者に!

それに伴い、後期高齢者は2020年から294万人増え、2025年には推定2154万人に(※2023年 国立社会保障・人口問題研究所 調べ)。これは実に人口の約17パーセントにあたる。

国民医療費の総額は、2022年が約46兆円だったのに対し、今年は約58兆円にも上ると見込まれている(※健康保険組合連合会調べ)。

人口の減少に相反し、増加する後期高齢者…その医療費は4.5割を占め、約25兆円にも及ぶ。

さらに2040年には、5人に1人が後期高齢者という超高齢化社会が待ち受けているのだ。

超高齢化社会に不安が募る未来…そんな中、ある問題が浮上した。

2020年頃から噴出した薬不足。医療費の圧迫により薬価下がり、それと同時に追い打ちをかけたのが「ジェネリック医薬品の品質不正問題」だ。

各ジェネリックメーカーに監査が入り、医薬品の製造が停止。再投資しようにも薬価が下がり採算が取れないため、ついには供給が追いつかなくなった。

さらに、新型コロナが感染症法上「5類」になって以降(※2023年5月8日以降)、感染症対策に緩みが生じ、一気に新型コロナ以外の感染症患者が増加。薬不足に追い打ちをかけてしまった。

番組では、この問題について専門家が語る他、枯渇する医療費の救世主となる“進化した薬局”に密着する。

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。