スマホは何年使える? OSアップデート期間とバッテリー寿命で考える

イチオシスト

イチオシスト

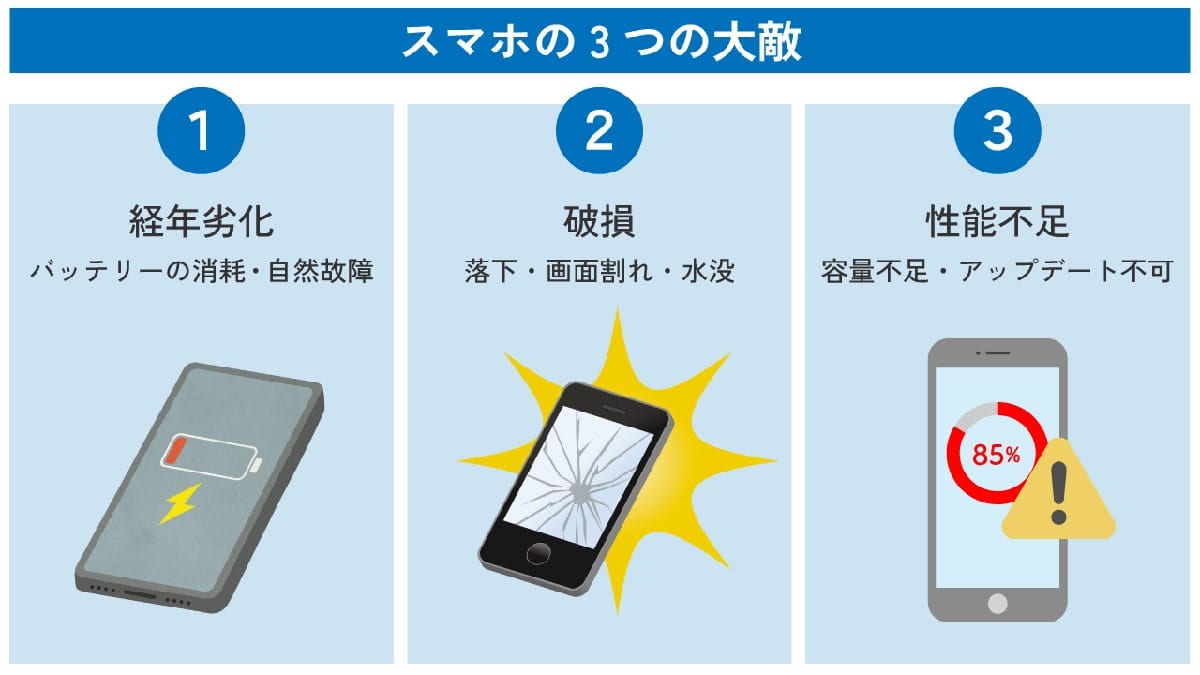

かつては2年周期で買い替える人が多かったスマホ。しかし高価格化と高性能化に伴い、2025年現在、すでに2年を超えてはるかに長く端末を使用する方が増えていると考えられます。しかし、気になるのが2年以上スマホを使用するならば「結局スマホの寿命はどの程度なのか」という点。

この記事では、スマホの寿命の目安についてOSアップデート期間とバッテリーの寿命の両面から解説します。

スマホを「4年以上」使い続ける人が増えている?

まず前提として、すでに国内では一台のスマホを2年で買い替えるのではなく、4年以上使い続ける人が増えていると考えられます。

内閣府が2025年3月に実施した「消費動向調査」によると、携帯電話の平均使用年数は4.3年。なお、内閣府経済社会総合研究所景気統計部によると、10年前の2013年12月は3.2年、20年前の2003年12月では2.2年。

2年での買い替えは10年以上前の「携帯電話の買い替え周期の定番」であり、2024年現在は買い替えスパンが伸びているようです。

なお、買い替え理由の1位は「故障」で全体の38.7%。「上位品目への移行」24.3%のため、「新しい機種が出たから買い換えた」よりも「壊れたから仕方なく買い換え」の人の方が多いことが分かります。

つまり「新しい機種が出たから買い換えた」という性能重視のユーザーよりも、バッテリーの劣化や故障といった物理的な限界を理由に買い替える人が圧倒的多数を占めています。

2025年現在、2年周期で買い替えなくともスマホは性能的に十分であり、むしろバッテリーのメンテナンスや交換が長期利用のカギとなっていると言えるでしょう。

iPhone 8は発売から8年が経つも中古市場で根強い支持

「4年での買い替え」が新しい買い替えスパンのスタンダードになりつつあると考えられます。とはいえ買い替え後に手放した中古スマホが再度市場に流通するなどして、「一台のスマホ」そのものはより長く使用される可能性が高いです。

たとえば多くのユーザーに長く使用されたスマホの代表格には、iPhone 8(2017年発売)が挙げられるでしょう。発売から8年が経ち、すでにiOSのアップデート対象から外れているものの中古市場でも根強い人気があり、現在でも一定の需要があります。

iPhone 8が根強い人気を集める背景には、物理的なホームボタンの存在が挙げられます。iPhone X以降ではホームボタンは廃止され、Face ID及びより広いディスプレイでの操作が定着していますが、物理ホームボタンの直感的で分かりやすい操作性が、今も支持を集める大きな理由です。

また手に収まる程よいサイズ感や価格の安さも長く使用されてきた理由のひとつ。たとえばiPhone 17は6.3インチなのに対し、iPhone 8は4.7インチ。iPhone 8であれば女性でも片手操作も比較的しやすいサイズです。大きな画面を求めていないユーザーにとっては、iPhone 8は程よいサイズ感であり、2025年現在、中古市場では7,000円~12,000円程度で取引されているため、非常に手頃な価格帯と言えます。

このように発売から8年が経過したiPhone 8ですが、セキュリティ面やサポート面ではすでにその寿命を迎えています。2023年にiOS 17のサポート対象外となり、iOS 16が最終対応バージョンとなりました。現在も使用は可能ですが、最新のセキュリティ機能が使えず、アプリの対応終了なども増えているため、リスクは年々高まっています。

そのため2025年現在、iPhone 8は中古市場での存在感が大きく低下しており、実用性を重視するユーザーには推奨しにくい状況となっています。とはいえ4年をさらに大きく超え、7年間に渡って「1つのスマホ」が極めて多数のユーザーから愛用され続けたのは興味深いケースと言えるでしょう。

2年での買い替えが定番とされがちなスマホですが、実際には「7年間」使える可能性があるということです。

OSアップデート期間から見る「スマホの寿命」

先ほどiPhone 8は2017年発売ながら、2025年現在も一部の中古市場で取引されていると述べました。しかしiPhone 8がすでに中古市場での存在感が大きく低下している理由は、2023年にiOSアップデートのサポートが終了したことです。

つまり、スマホの寿命はまず「OSアップデート期間」から考察することができます。iPhone以外の主なスマホのアップデート保証期間の例をいくつか見てみましょう。結論から言えば、iPhone以外のスマホでも7年程度のアップデート保証を提供する例が増えており、少なくとも「2年での買い替え」の必要性は薄れているようです。

なお、2025年に発売された最新機種でも、この長期サポートの流れは継続しています。たとえば以下の通り。

・Google Pixel 10シリーズ(2025年8月発売):7年間のOSおよびセキュリティアップデート保証

・iPhone 17シリーズ(2025年9月発売):過去の実績から発売後6~7年程度のiOSサポートが見込まれる

・Galaxy S25シリーズ(2025年2月発売):7年間のOSアップデートとセキュリティアップデート保証

このように、2025年の最新モデルでは7年間の長期サポートが業界標準となりつつあります。

Google Pixel:7年間のOSアップデート保証

Googleは2023年10月に発売したGoogle Pixel 8以降のシリーズで、7年間のOSおよびセキュリティアップデート保証を提供しています。これまでPixel 6およびPixel 7シリーズはOSアップデート期間が3年間とされていましたが、2024年12月にGoogleはこれらの機種についても保証期間を5年間に延長することを発表しました。これにより、Pixel 6は2026年まで、Pixel 7は2028年までOSアップデートが提供されることになります。

2025年8月に発売されたGoogle Pixel 10シリーズも、引き続き7年間のアップデート保証を継承しており、長期利用を前提とした設計が継続されています。

保証期間延長の背景には、各メーカーがサステナビリティをアピールしたい思惑や、スマホ価格の高騰により端末を長く使い続けようという動きの高まりが影響していると推察できます。さらに欧米を中心に盛り上がっている「修理する権利(Right to Repair)」を認める法律の整備が後押しとなったとみられます。

欧州では2024年に発効、スマホやPCの修理パーツを7年間提供することがメーカーに義務付けられました。日本でも認知度は8割以上が知らない状況ですが、徐々に関心が高まりつつあります。

Galaxy:7年間のOSアップデート保証

サムスンは、2024年に発売されたGalaxy S24シリーズから7世代のOSアップデートと7年間のセキュリティアップデートを提供することを発表しました。2025年2月に発売されたGalaxy S25シリーズもこの7年保証を継承しており、Android陣営ではGoogleと並ぶ長期サポート体制を確立しています。これまでも4世代のOSアップデートを提供していましたが、期間が大幅に延長されました。

なお、ミッドレンジモデルのGalaxy Aシリーズについても、最大4回のOSアップデートと5年間のセキュリティアップデート保証が提供されており、幅広い価格帯で長期利用が可能となっています。

バッテリーの寿命から見る「スマホの寿命」

先に解説した消費動向調査の結果の通り、スマホの使用年数は平均4年以上と年々増加しています。またOSアップデート期間も7年程度提供されることが増えています。

では、スマホの寿命を「7年」と考えてよいのでしょうか。結論から言えば実際に7年間、毎日フル充電を繰り返して端末を利用する場合、ボトルネックとなるのはバッテリーの寿命です。

スマホに搭載されているリチウムイオンバッテリーの寿命は、一般的に500~1,000サイクル程度とされています。1サイクルとは、0%から100%まで充電する単位を指します。使い方により消耗速度は異なるものの、実際の使用期間では2~5年程度が寿命の目安となります。充電容量が購入時の80%を下回ったら、交換を検討するサインです。

なお、最新のスマホではリチウムポリマーバッテリーを採用する機種も増えており、こちらは1,500~2,000サイクルとより長寿命を実現しています。

では4年に渡って毎日スマホをフル充電し、日常的にスマホを使用し続けている場合「OSアップデート期間に問題がなくとも、バッテリーが限界を迎えている」可能性が高いのでしょうか?

結論から言えばバッテリーの膨張や発熱などの症状が出ていない場合は、5年以上使用していても当分は使い続けることができるでしょう。しかし一般的なリチウムイオン電池の寿命を大きく超えているため、そのリスクを認識しておくことは大切です。

・バッテリーの消耗や残量の減り方が激しくなった

・バッテリーが膨らみ始めている気がする

という場合、バッテリーの寿命が近づいています。最悪の場合、発火するなどの思わぬトラブルに発展する危険もあります。

バッテリー消耗が著しく早くなったり、膨張し始めている場合は速やかに使用を中止しましょう。

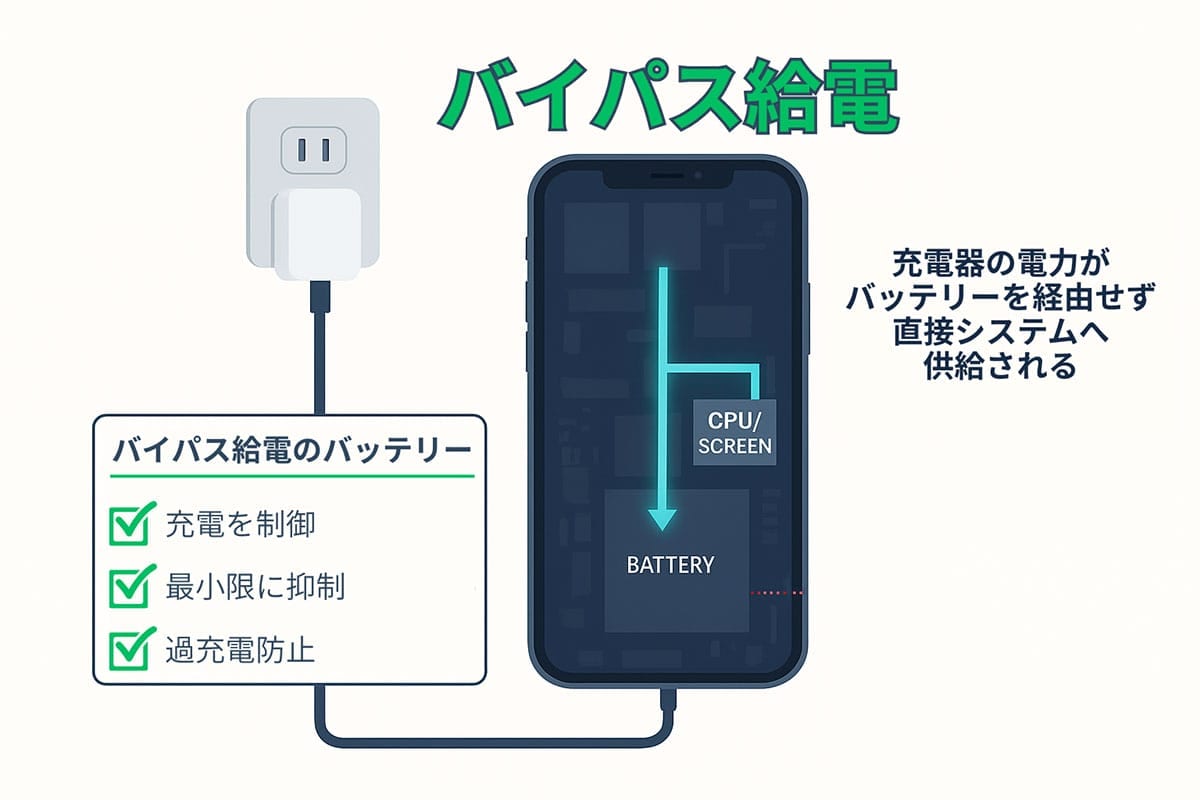

スマホのバイパス給電(パススルー充電)とは

実は、スマホのバッテリー寿命をさらに延ばす方法として、バイパス給電(パススルー充電)という技術が注目されています。バイパス給電とは、充電器から供給される電力をバッテリーを経由せず直接本体に給電する機能です。

このバイパス給電機能により、バッテリーの負担を大幅に抑えることができます。

2025年11月時点でバイパス給電に対応している主な機種は以下の通りです。

・Google Pixel:2024年12月のアップデートで対応。「充電の上限:80%」設定時にバイパス充電が自動的に有効化。Pixel 8 Pro、Pixel 9、Pixel 9 Pro XL で動作確認済み

・Xperia:ソニーの上位モデルで「HSパワーコントロール」と連携し、充電量を80%~90%に制限した時に自動的にバイパス給電が機能

・REDMAGIC / ROG Phone:ゲーミングスマホで「充電分離」機能として搭載。20%~90%の任意の充電量で給電を切り替え可能

バイパス給電のメリットと課題

バイパス給電機能を活用することで、バッテリー劣化を大幅に抑制できます。バッテリーを使用しないため、充放電サイクルを削減し、理論上はバッテリー寿命を数年延長可能です。特にゲーム中の充電時に本体の発熱を低減でき、バッテリーと本体基板を保護できるのも大きなメリットです。

ただし、2025年11月現在、バイパス給電機能はGoogle Pixelなどの一部上位モデルやゲーミングスマホに限定されており、iPhoneやGalaxyなどのメインストリーム機種での搭載は進んでいません。しかし、この技術の重要性がメーカー各社で認識されつつあり、今後2~3年で広がっていく可能性は高いと考えられます。

バイパス給電対応が拡大すれば、スマホの実質的な寿命はさらに延長される可能性も視野に入ってくるでしょう。

スマホの寿命はOSアップデート期間で決まらない

本記事の冒頭で「スマホの寿命はOSアップデート期間とバッテリーの寿命で決まる」と述べました。しかし、いまやスマホの実質的な寿命はバッテリーで決まるというのが実態と言っていいでしょう。

スマホが市場に登場した黎明期に比べると「高性能化」を求めるユーザーが相対的に少なくなったと言えるかもしれません。

また端末の高価格化に伴い、買い替え自体を億劫だと感じる人も増えたでしょう。すでにスマホのOSそのものは7年のアップデート保証を提供している端末が増えています。そのためスマホの寿命を決めているのは「OS」ではなく「バッテリー」だと言えそうです。

つまり、古いスマホでもバッテリー交換さえ行えば、最新OSの提供期間に合わせて長く利用できる可能性があります。スマホの「バッテリー交換」が気軽にできるようになると、スマホの寿命は4年を超えて7年に近づくかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。