【2025年12月施行】AppleやGoogleが日本で規制対象に!「スマホ新法」とは

イチオシスト

イチオシスト

2025年12月18日に全面施行される「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(通称:スマホソフトウェア競争促進法)。この法律は、スマートフォン市場における公正な競争を促進するためのもので、AppleやGoogleなどの巨大IT企業が規制対象となる可能性が高いとみられています。

この記事では、この法律の概要と施行スケジュール、対象企業・ソフトウェア、Apple・Googleに及ぼす主な規制内容、日本の規制とEU・米国の類似規制の比較、そして施行による消費者や事業者への影響について詳しく解説します。

「スマホソフトウェア競争促進法」とは?

「スマホソフトウェア競争促進法」は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマホの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じてイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できるよう、競争環境を整備するために制定された新法です。

同法の施行は段階的に行われており、規制事業者の指定に関する規定は2024年12月19日に先行施行されました。そして、同法の全面施行は2025年12月18日を予定しています。つまり、2025年末までにこの法律が実際に効力を発揮し、AppleやGoogleなどが、この法律の下で新たな義務を負うことになります。

これに近い法律としては2021年に「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が施行されており、2024年には同法に基づく勧告がアマゾンジャパンに対して行われています。総じてGAFAと呼ばれる巨大IT企業に対する国内規制が強まっているのは事実です。この規制がさらに厳しくなるのが「スマホソフトウェア競争促進法」であるともいえるでしょう。

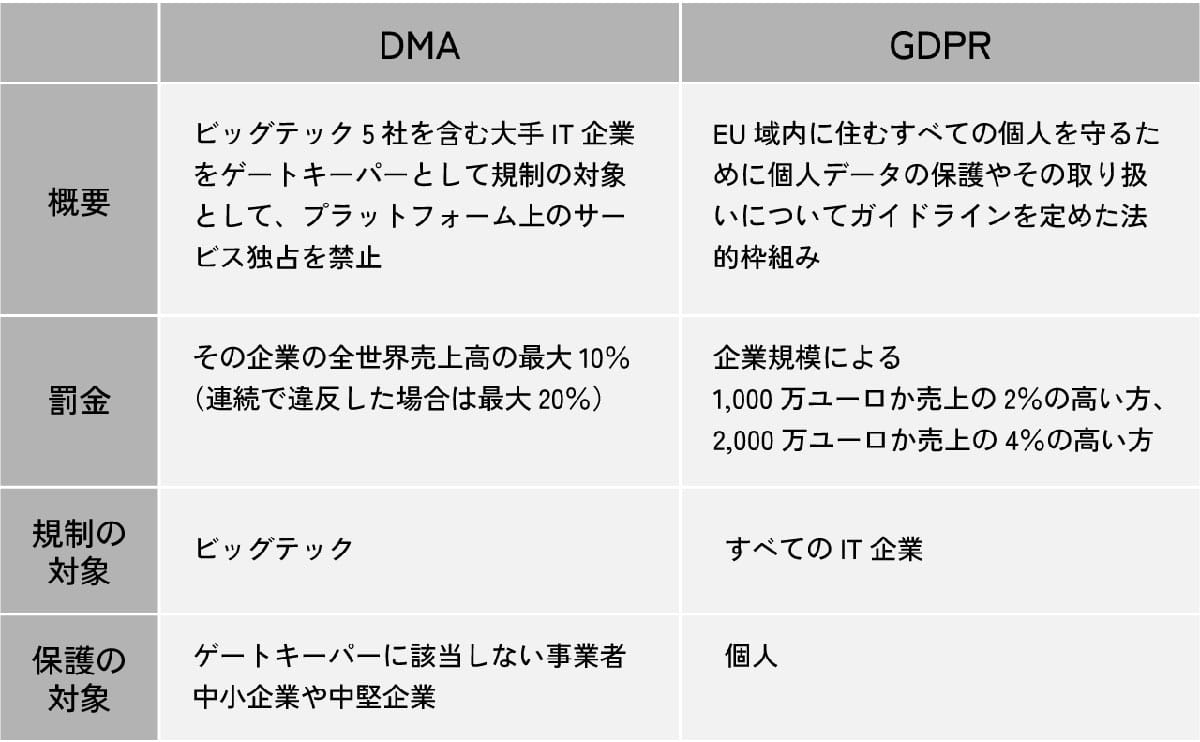

余談ですが、こうした巨大テック企業に対しては、特にEUでは日本国内よりも各種規制が強まっています。たとえばEUでは2024年に「デジタル市場法(DMA)」が全面適用。この法は、EU域内のすべての企業に適用される個人情報保護規制である「GDPR」と異なり、ビッグテックのみに課せられるものです。

対象企業と対象ソフトウェア

スマホソフトウェア競争促進法の規制対象となるソフトウェアは、基本動作ソフトウェア(OS)、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンの4種類です。これらはスマホの利用に特に必要なものとして定義されており、法律上は「特定ソフトウェア」と呼ばれます。また、それぞれの種類ごとに規制対象の規模が定義されており、2025年1月時点では、以下のソフトウェアが対象となる可能性が示されています。

基本動作ソフトウェア(OS):iOS(AppleのモバイルOS)とAndroid(Googleが提供するモバイルOS)

アプリストア:App Store(Appleのアプリ配信ストア)とGoogle Playストア(Googleのアプリ配信ストア)

ブラウザ:Safari(Appleのウェブブラウザ)とChrome(Googleのウェブブラウザ)

検索エンジン:Google Search(Googleのウェブ検索サービス)

これらのソフトウェアを提供する事業者が規制対象となります。公正取引委員会は、同法に基づき2025年3月末にApple、Google、そしてAppleの関連会社であるiTunesの3社を初回の指定事業者として指定しました。これらの企業はいずれも前述の特定ソフトウェアを提供しており、スマホ市場で寡占的な地位を占めるため規制の対象となる見込みです。

法律が全面施行されると何が変わる?

法律の全面施行後に起きるであろう、一般ユーザーや個人のアプリ開発者にとって最も大きな変化は「アプリストア外でのアプリ配信」が可能となることでしょう。アプリ開発者がより自由にアプリを配信できるようになり、また独自の決済システムを利用することが可能になります。

具体的には、

・アプリストア以外でのアプリ配信

・アプリストアを介さない決済方法の提供

などが認められるようになりました。従来、スマホアプリはGoogle PlayやApp Storeに代表されるアプリストアからのインストールが主でした。このことは「アプリストア」が主要2社に寡占されていることも意味しており、これらのストアで配信できないアプリは良くも悪くも消費者の手元に届きませんでした。

一般ユーザーにとってはストア選びの幅が広がり、従来のストアでは配信されていなかったアプリに触れる機会も増えるかもしれません。すでにiOS 26.2ベータ版では日本でもAltStore PALやEpic Games Storeなどの代替アプリストアが利用可能になっています。

また同様にGoogle PlayやApp Storeを介さない決済方法の提供および利用も柔軟に可能になるため、アプリ開発者にとってはストア側の高額な手数料に悩まされなくなるでしょう。

運用ガイドラインが2025年7月に公表

なお、公正取引委員会は2025年7月29日、スマホソフトウェア競争促進法の運用ガイドラインを正式に公表しました。5月に公開されたガイドライン案に対して105件のパブリックコメントが寄せられ、AppleやGoogleの意見も一部反映されています。

最終的なガイドラインでは、『自由な競争の確保』と『スマートフォンの利用者における利便性や安全・安心の確保』の両立を図ることが明記されました。また、サイバーセキュリティの確保の具体例として、多要素認証に係る認証情報への不正アクセス防止や、政府機関等が提供する個別ソフトウェアの機微な情報の保護なども盛り込まれています。

ゲームや各種アプリの「アプリ外課金」の急増はほぼ確実

先にもご紹介しましたが新法の施行により、特にアプリ業界で大きな変化が予想されるのが決済システムです。従来は基本的にアプリはApp StoreやGoogle Playストアの決済システムを利用することが義務付けられており、アプリ事業者は売上に対して15~30%の手数料を支払う必要があります。しかし、新法施行後は独自の決済システムを導入することが可能となり、特にゲームアプリなどの高額課金を伴うアプリでは、アプリ外決済の導入が急増すると予想されています。

たとえばGMO TECHは2024年11月27日から「GMOアプリ外課金」の提供を開始。こちらは決済手数料を5%~と謳っており、実際に、2025年10月フリーギフト機能を導入した『ラストクラウディア』では売上が405%増加したとされています。また、アプリ外課金のユーザー登録数も2.4倍に増加するなど、着実に普及が進んでいる状況。

新法施行後のアプリ外課金において、多くのアプリが導入する決済手段の選択肢となるでしょう。

巨大テック企業の影響力はどう変わる?

日本のスマホ競争促進法に先行している海外事例は、やはりEUのデジタル市場法です。

この法はたとえばEU域内で、ウェブ検索を行った際のGoogleの検索結果に影響を与えました。

「たとえば、検索結果の変更により、大規模な仲介業者やアグリゲーターへのトラフィックが増加し、ホテル、航空会社、商店、レストランなどの直接のサプライヤーへのトラフィックが減少する可能性があります。 消費者にとっては、異なる商品間の推奨情報の提供など、オンライン上で迅速かつ安全に物事を完了できるよう私たちが開発してきた機能の一部が、同じようには機能しなくなります」と同社のブログには記載されています。

このほか、Google Playでダウンロードされたアプリの開発者はアプリ内でより安価な料金プランなどを案内できる「外部オファー」プログラムが実装されるなど、透明性の担保についてさまざまな変更が行われています。

ただし、検索結果の変更やアプリ外課金が、従来の検索手法や課金方式より優れているとは限りません。たとえば外部オファープログラムに従ってアクセスした外部の決済システムの完成度が低く、不正アクセスの温床となるリスクも否定できません。

巨大テック企業の影響力が弱まり、これまでの中小のサービスとの間で公正な競争が促される反面で、新たに登場するであろうさまざまなアプリストアやその課金方式にもまた注意が必要です。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。