相次ぐクマ遭遇事故は自治体の頭数調査が招いた「人災」だった!?

イチオシスト

イチオシスト

北海道のヒグマはオスであれば通常、体長2m、体重は200kgを超える。今年は猛暑で主食の木の実の不作が相次いでいる(撮影/稗田一俊)

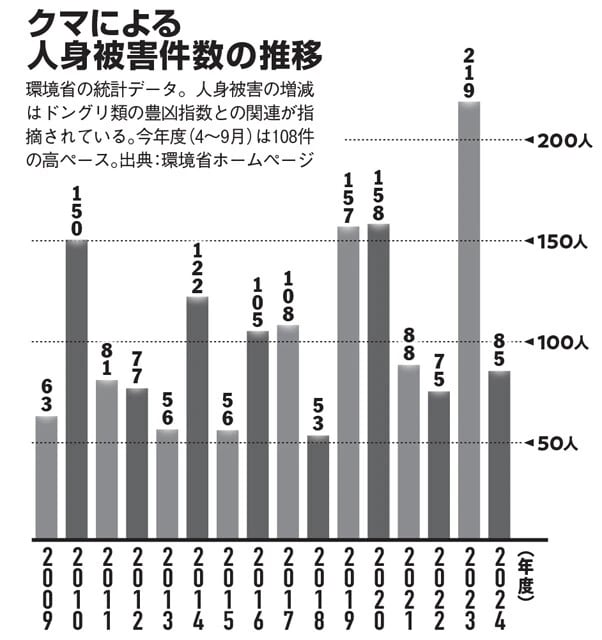

連日報道されるクマ被害。各地域が駆除に乗り出す中、ヒグマを半世紀撮り続ける自然カメラマンは「出没抑止対策の不足」と断言する。特に環境省の容認の下、各都道府県で実施されている「ヘア・トラップ調査」はクマを人のエリアにおびき寄せ、危険を増しているという。クマ被害と駆除の繰り返される負の連鎖は、行政の無策が生んだ人災なのか。

* * *

半世紀近くの撮影で見えてきたクマの習性クマによる被害についての報道が続く中、人を襲うクマの残忍さを強調し、駆除もやむなしという論調が目立つ。

クマ出没の背景には都市部でも山間地でも、さまざまな要因が絡む。主食のひとつであるドングリの不作、過疎化による行動範囲の広域化、食料発見の成功体験などだ。

これに加え、北海道で動植物の撮影を半世紀近く続けるカメラマン・稗田一俊さん(77歳)は「クマ出没が増えたのは、行政による抑止対策が不十分だから」と断言する。

カメラマン・稗田一俊 北海道で長年サケなど川魚の撮影をする傍ら、ヒグマなど動植物の撮影も手がける。「流域の自然を考えるネットワーク」所属。新著に『山でヒグマに遭わない・死なない観察力 その「痕跡」を見落とすな』(長谷智恵子氏との共著、つり人社)

稗田さんはカメラマンとして駆け出しの頃、ヒグマに突進され、「その恐怖から2年間悪夢にうなされた」という。

しかし、その後は、「音などで人間の存在を知らせればクマは立ち去る。ここが人のエリアだと示せば境界を守る賢い野生動物だ」と確信するに至ったという。

だからこそ、クマ被害は「クマを近づけないための対策を怠っている」人間側の責任が大きいと訴える。その例が北海道南部の松前郡福島町のケースだ。

2023年10月末、大千軒岳で登山中の大学生がヒグマに襲われ死亡した。同じヒグマは同月31日にも、消防隊員3人を襲い2人に傷を負わせている(ヒグマはその後死骸で発見。消防隊員がナイフで首付近を刺したことが致命傷とみられている)。

そして1年後の24年10月、同じ山でヒグマとの遭遇が3件発生。実は地元の福島町は前年の事件を登山者たちに周知せず、登山規制も講じていなかったのだ。

実際、3件の遭遇のうち、ひとりは前年の事件を知らずに入山したという。しかも、ヒグマは見晴らしのいい登山道周辺には出没しないが、襲撃現場はササが生い茂った未整備状態のままとなっていたのだ。

悲劇は続く。今年7月12日に同じ福島町で、新聞配達員の男性がヒグマに襲われ死亡。男性はその前日にヒグマに遭遇し、知人に「ヒグマが住宅地のゴミあさりをしていた。怖い」と伝えている。

それでも町ではヒグマを近づけないためのゴミ出し規制を実施しなかった。町がヒグマの出没ルートに電気柵を設置したのは、この死亡事故の後だ。

稗田さんは「ヒグマは人目につかない早朝なら生ゴミを食べられると学習し、市街地を自分の行動圏と認識したんでしょう」と分析している。

駆除したことで別のヒグマがやって来たクマとの遭遇をいかに避けるべきか。クマ出没地域では外出を控えるべしとの声が上がっているが、「僕は小学生の息子には『どんどん外を歩け』と伝えています」と話すのは、北海道二海郡八雲町の奥地で農業を営む冨田直和さん(46歳)だ。

農家を営む冨田直和さん。「クマに常に人間の存在を知らしめるよう生活すれば、過剰に怖がる必要はない」と語る

話を聞かせてもらった農作業場から約200m先には森が迫っている。

「僕らはいわばヒグマの巣の中に住まわせてもらっている。確かに怖いけど、いちいちおっかながっていては生活できませんよ」

八雲町はヒグマの生息地帯ではあるものの、めったに人前に姿を現さないという。冨田さんは子供の頃から畑でヒグマのふんや足跡を当たり前に見てきたが、初めてその姿を見たのは15年前。ヒグマの目撃情報が増えたのはその頃からだという。

今、最もヒグマとの遭遇率が高いのは冨田さんの息子だ。すでに今年3回見たという本人に「怖くない?」と尋ねると「当たり前にいるし。近寄ってこないので、そんなには......」と淡々と答えた。冨田さんが語る。

「最近の報道は早々にクマを駆除しろという論調ですよね。あまりにも過剰な反応です。息子には、移動の際にはクマよけの鈴を持たせ、森に近い場所では爆竹を鳴らせと言っています。要は『ここは人のエリアだぞ』とヒグマに認識させているのです」

実は冨田さんは「畑を守るため」狩猟免許を取得したが、これまでヒグマを撃ったことは一度もない。

「都市部で食べ物に味を占め、何度もやって来るヒグマには駆除もやむなしですが、ここでは畑に電気柵を設置すれば、ヒグマはその辺りをウロウロするだけ。大した悪さはしないので、撃つ必要がないんです」

また、駆除したことで逆効果になった例もある。10年以上前、冨田さんの畑の裏山でヒグマが駆除された。すると、それまで被害のなかった畑のカボチャが別のヒグマに食い荒らされたのだ。

これについて稗田さんは「駆除すれば一件落着ではない。むしろ、そのエリアに新しいヒグマが来る。それが人を恐れない個体なら厄介です。人とヒグマが共存関係にある場合の駆除は控えるべきです」と強調する。

「まずは追い出し」大切なのは初期対応同じく八雲町で有機農業を営む大林 誠さん(47歳)も、人のエリアをヒグマに教えることで共存を試みている。大林さんの畑でも10年ほど前から目撃が増えているが、初めて見る個体には、まず追い出しにかかるという。

「昨年見たコは好奇心が強く、畑に居座っていました。すぐに『おーい!』と声を出してこちらの存在を示し、追い出しました。そのクマはここが人の縄張りとわかると、もう現れなくなりました。大切なのは『初期対応』です」

農家の大林 誠さんの畑に残るヒグマの足跡。ヒグマは留守中に現れ、取りこぼした収穫物を食べていくという

ただし、ちゃっかりした個体もいるようで、大林さんが外出したときにだけ畑に現れ、畑に残った作物などを食べるヒグマも。大林さんが帰宅した姿を見るとそのヒグマは逃げていくという。

ヒグマに感謝したこともある。ある年に、大豆の新芽がヒグマに食われた。ところが、それがちょうど植物でいう剪定代わりになり、同じ株から新しい芽がたくさん出て、結果的に大豊作となったのだ。

「最初は怖かったヒグマですがある日、夕日を浴びて歩く姿に映画『もののけ姫』に出てくるシシ神様のような神々しさを覚えたんです。ヒグマとは、互いに動物として尊厳をもって付き合いたいです」

クマを誘引するヘア・トラップ調査ヒグマを防ぐための電気柵の設置には、北海道や自治体はどれほどの予算をかけているのだろう。稗田さんが調べてみたところ驚いたという。

「道のヒグマ関連予算は、そのほとんどが『調査・研究費用』でした。例えば21年度であれば、1950万円の予算のうち1640万円が調査・研究費用となっている。その中でひときわ目を引くのは『ヘア・トラップ調査』に約1100万円も使われていることです」

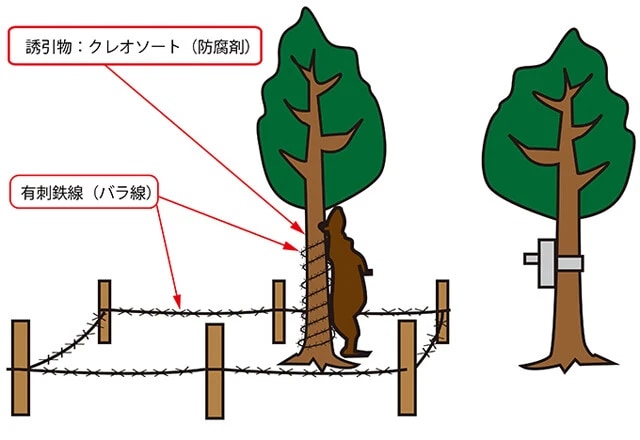

ヘア・トラップとは、クマの出没地域で木の幹や丸太にクマが好む正露丸のようなにおいを出すクレオソートを塗布し、その周りに張り巡らせた有刺鉄線に、やって来たクマの体毛を絡ませる手法。残された毛のDNAから個体識別や地区全体の頭数の把握を行なう調査だ。

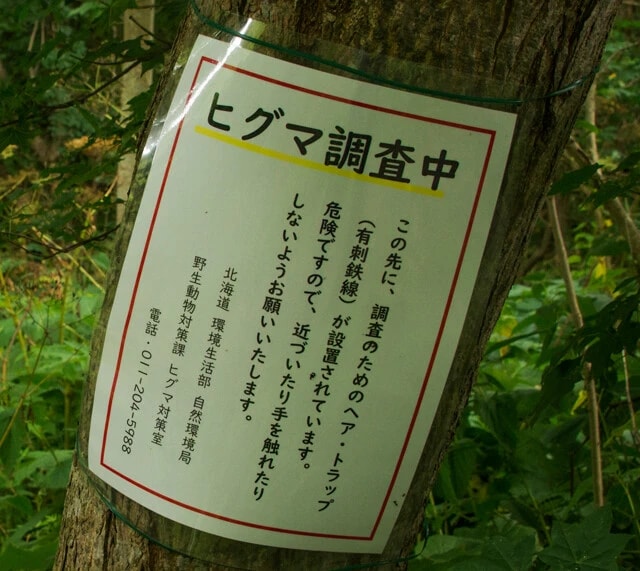

ヘア・トラップの設置場所に掲示された注意書きだが、林道から目につく位置に置かれていない

稗田さんが撮影したヘア・トラップの写真。取材時(10月13日)には調査は終わっていた

ヘア・トラップの図。好物のにおいでおびき寄せられたクマは有刺鉄線に体をこすりつけ体毛を残す。その体毛で個体識別調査をする。出典:市民団体「流域の自然を考えるネットワーク」ホームページ

ヘア・トラップは01年を皮切りに全国各地で行なわれており(設置場所は基本的に非公表)、北海道では毎年6月頃から9月頃まで実施される。

稗田さんの案内で檜山郡上ノ国町と松前郡松前町のヘア・トラップ現場を回ったが、筆者が驚いたのが、その設置場所が林道から直線距離にして10mあるかないかの場所であったことだ。

しかもヘア・トラップ調査中といった表示が林道脇に設置されていない場所もある。登山者も山菜採りをする人も通る林道のすぐ近くに、わざわざクマをおびき寄せる手法に危険性はないのか?

また、個体数が把握できても、その調査結果をどうクマの被害予防につなげるのか。北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課ヒグマ対策室に尋ねてみた。

――ヘア・トラップはクマの出没抑止につながるのでしょうか?

「ヘア・トラップで、その地区での実際の頭数に近い生息数を推定した上で、各地域で人とクマとのすみ分けに活用しています」

――すみ分けとは?

「ゾーニングともいいますが、人のエリアとクマのエリアとの間に緩衝帯を設置することです。例えば、ヤブがあればそこを刈り払って見通しを良くすれば、クマが現れにくい状況になります」

――その対策が有効だとして、20年以上も続ける必要はありますか? 電気柵や防護柵を出没地域に積極的に設置するため、自治体に補助金を出したほうが有効では?

「電気柵や防護柵も有効ですが、完全に町をぐるりと囲めるわけではないので現実的ではない」

――そもそもヘア・トラップは、人のエリアへのクマのおびき寄せになりませんか。設置場所も林道のすぐ脇で危険性を覚えます。

「もともと林道脇にもクマの好物であるフキなどが生えているので......(ヘア・トラップがクマをおびき寄せる主原因とは断定できない)」

こうした見解に稗田さんは「林道周辺は人が使うエリアです。それをわざわざクマに『ここまでクマのエリアですよ』と教え込むような調査方法はおかしい。出没頻度が高まり、人を襲ってもおかしくない」と訴える。

10年間で1万頭超のクマを捕獲予定稗田さんがこう語るのは、前述の大千軒岳でも数十ヵ所でヘア・トラップが行なわれていたからだ。

「大学生の死亡現場から数kmしか離れていないエリアにも設置されていた。ヘア・トラップによりヒグマが林道や登山道周辺を自分たちのエリアだと認識していた可能性はあります」(稗田さん)

ヘア・トラップの設置場所が林道のすぐ近くであることについて、環境省の自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室にも尋ねてみた。

――全国でヘア・トラップは実施されていますが、林道からは少なくとも何mは離すべきだといったガイドラインはないのでしょうか?

「それはありません」

――登山者や山菜採りの住民がその設置を知らずに林道を歩くのは危険だと思います。

「確かにその(クマと遭遇する)恐れは否定できません」

――ヘア・トラップはなぜ毎年実施されるのでしょう。それよりもクマ出没の抑止対策に重点を置くべきでは?

「ヘア・トラップは国ではなく、都道府県が実施するものです。そして、やはり具体的な頭数がわかってこそ、それに応じた管理や対処ができるかと思います」

国はヘア・トラップの設置場所に危機感を抱きながらも、抜本的な出没抑止策に積極的ではないようだ。

川を遡上してきたサケを狩りに川に入ったときのヒグマの様子。サケも全国的に減少傾向となっている(撮影/稗田一俊)

24年8月。北海道は25年から34年までの10年間でヒグマの捕獲(捕殺)目標を1万3290頭と設定した(その後1万2540頭に修正)。

同年4月には、国もクマ類を、積極的な駆除対象とする「指定管理鳥獣」に定めたが(四国を除く)、その予算からの交付金が上記捕獲計画にも活用される。これに対し稗田さんは危惧しているという。

「1万頭以上ものヒグマすべてが悪さをするわけではない。無益な駆除の連鎖を断ち切るためにも、出没抑止という根本的な対策が広く普及することを望みます」

取材・文・撮影/樫田秀樹 写真提供/稗田一俊

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。