コメ価格「再暴騰」で日本の食文化が壊滅の危機!?

10月1日から日本酒が大幅値上げ! さらに焼酎、味噌、米菓、そして弁当業界からも悲鳴続々!

日本酒を飲むなら、今のうち――。こんなふうに冗談めかして話す酒屋の店主もいる。大手の値上げに加え、日本酒の製造量が今後、劇的に減るからだ。元凶は、昨年に続く新米価格の上昇。その影響は酒だけでなく、日本の食全体に及ぶ。

■コップ酒が1000円超え!? 酒蔵倒産に品質低下も「日本酒に関しては、明るい話題がないですね。今年は酒を製造しない蔵さえあります」

こう話すのは、エコ・ライス新潟(新潟県長岡市)の豊永有(とよなが・ゆう)代表取締役社長だ。同社は、コメの集荷と販売のために地元の農家らによって設立された。会員である約30戸の農家からコメを買い入れ、加工業者や小売業者などに売る。

日本酒の原料となる酒造好適米(酒米[さかまい])も扱い、出荷先として契約を結ぶ酒造会社は全国で20社を超える。

ところが、2025年産の酒米の集荷量は大幅に減った。飯米(はんまい)と呼ばれる主食用米が高騰したからだ。

JA全農にいがたは今秋、コシヒカリ(一等米、60㎏)のJA概算金(仮渡し金)を3万3000円と決めた。それに対し、新潟で生産の盛んな酒米「五百万石」の価格は、2024年産で1万5300円だった。「こうなると(農家が)主食用に流れるのは仕方ない」と豊永社長は言う。

エコ・ライス新潟は例年、五百万石を120t前後集荷してきた。それが「新潟を代表する酒米なのに、今年は集荷量がゼロになってしまいました」。酒米の作付けを減らしたのは、同社の会員農家に限らない。統計はないものの、全国的に作付けが数割減ったとみられる。

品薄により酒米の価格は高騰している。五百万石は、新潟県内で60㎏当たり2万~3万円台で取引されているもようだ。仮に2万円として計算すると、「東京・新橋の飲み屋では、コップ酒で1杯1000円を超す計算になります。そんな値段だと、もう飲めないでしょう」。

物価上昇と円安で、酒類はウイスキーやワインを筆頭に、ビールや焼酎、酎ハイなど軒並み値上がりしている。そんな中で比較的値上げが抑えられてきた日本酒も、いまや上げざるをえなくなった。

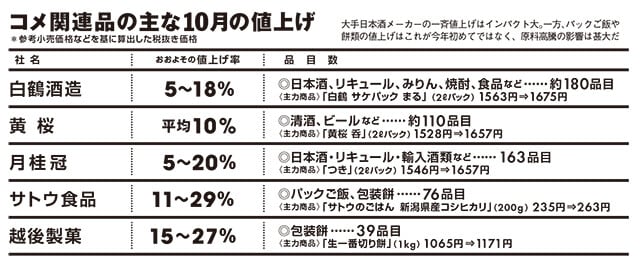

酒造大手は、10月1日出荷分から値上げに踏み切った。店頭価格の上げ幅は、白鶴酒造(兵庫県神戸市)が5~18%、月桂冠(京都市)が5~20%、黄桜(同)が平均10%となっている。いずれもその理由の筆頭に、原料米価格の高騰を挙げた。

農家が作付けできる環境を整えようと四苦八苦する豊永社長は、昨年来、酒造に酒米の買い取り価格の引き上げを打診してきた。「その点で獺祭(山口県岩国市)がすでに酒米の『山田錦』を高値で買い取りしてくれているのは、ありがたい」という。

獺祭のように財務状況の良い酒造ほど、原料米の値上げに理解を示す。片や、小売価格を上げにくい酒造は、酒米の調達が難しくなっている。現に各地で、メーカーの経営危機が報じられたり、酒造組合が行政に原料米の購入資金の援助を求めたりしている。

「多くの酒蔵は、来年の米価が下がることを祈って、今年はかなり減産します」

ただ、酒米がこれほど高騰しなければ、例年どおり醸したいのが本音。コロナ禍による経営不振を、コロナ関連融資で乗り切った事情があるからだ。返済が本格化しているから、稼ぎたい。けれども、高いコメで高い酒を醸しても、消費者がついてこないかもしれない。リスクを取れず、泣く泣く減産する流れがある。

「経営体力のない蔵の倒産が心配です」

酒米と日本酒の減産に伴い、味が落ちる可能性もある。新酒と古酒のブレンドが出回るほか、パック酒やカップ酒など廉価な商品に強い大手メーカーが質の良い酒米を調達しにくくなるからだ。

■外米での醸造もいずれ現実に?酒造が窮地に陥るのは、原料として外国産米(外米)を使ってこなかったから。これは値上げや販売休止の相次ぐパックご飯も同様だ。

その点、以前からアメリカ米やタイ米、中国米などを使ってきた食品加工業は、まだマシと言える。焼酎や味噌、醤油、煎餅といった米菓などは、外米の比率を高め、国産米の不足というピンチをしのいでいる。これらの業界でも、国産100%をうたうメーカーは悲劇で、原料の確保に苦労し、経営が悪化している。

パックご飯も続々値上げ。サトウ食品はこの10月に約11~29%、越後製菓も7月に約11~38%の値上げを行なった(写真はイメージ)

そのため、酒造にも外米の調達を模索するところが出てきた。豊永社長自身、昨夏、アメリカ南部のアーカンソー州を訪れている。広大な農場で、手間を省いた酒米の栽培がされていると聞き、視察したのだ。

「例えば5、6年後に酒米が足りない状況がまた来たときに、輸入できないかとの思いもありました」と振り返る。

酒米は細かな水管理が必要だったり、倒れやすかったりして、栽培に手間がかかる。このことも、農家が作付けを敬遠する理由のひとつだ。ところが、豊永社長が会員の農家と共に現地で目にしたのは、1枚40haという広大な水田に種籾(もみ)をセスナ機でまいて栽培するさまだった。

アーカンソー州の田んぼで使っていた巨大トラクターと豊永社長(右)。日本の水田用とは桁違いの340馬力を誇る(本人提供)

日本ほど丁寧な管理をしないため、割れたり不ぞろいだったりする米粒も多いものの、使い道があるので問題ないという。輸入するかはさておき、日本での酒米栽培も規模を広げて省力化しなければとの思いを強くした。

「私たちには供給責任があるじゃないですか。それをどうやって果たすか、考え続けています」

■「日本食だから国産米」というのは過去の話いまや外米は、消費者にとって珍しいものではなくなった。スーパーでも、イオン系列やディスカウント系の店には、カリフォルニア米が当たり前のように並ぶ。外食や中食(惣菜や弁当など)といった業態でも、消費者の知らぬ間に外米が使われている。

これはスーパーやコンビニに並ぶ中食や、外米の使用が報じられている牛丼チェーンだけの話ではない。

「国産と外国産を混ぜたブレンド米が使えるか。そういうテストがかなり進んでいると聞きます。日本食を扱う飲食店でも、これなら使えるとの結果が出たところがあるようです」

こう話すのは、米飯の専門業者を束ねる業界団体・日本炊飯協会(東京都豊島区)の三橋昌幸専務理事だ。

同会の会員は、飲食店や給食事業者、スーパーなどに、ご飯や酢飯のほか、おにぎりやいなりずしといった米飯加工品を納める。国産米とのコンタミネーション(混入)を防ぐため、外米を原則的に扱わない。

国産米の高騰に伴い、取引先には値上げを認めてもらっているが、「価格が上がれば消費は減るので、業界としては減収」している。

新米価格の値上がりが続けば、国産米100%ではとてもメニューを組めない。こう考える飲食店や中食の製造業者が、ブレンドの試験を進めているという。

ブレンド米というと、価格帯の安い店舗が思い浮かぶ。ところが「安いところだけじゃありません」と三橋専務。料理人は、ご飯が自分の目指す食味にかなうかどうかを重視する。同時に商売柄、採算も考えなければならない。

「価格が高かったり、ご飯にこだわったりする店は、けっこう硬めに炊飯するんですよ。粘り気のある国産米に、硬めで粘りの少ない外米をブレンドすれば、そこそこの粘りと硬さになります。採用するかは、料理人の経営判断です」

■学校給食も惣菜も。加速するコメ離れ一方、外米を使えない業態では、コメの消費があからさまに減った。そのひとつが、学校給食だ。

「近年、ご飯を出す回数は増える傾向にあったんです。それが、例えば週4回ご飯だったのが、3回になり、2回になり......。パンや麺に置き換えられている」

外米の導入が難しい学校給食ではご飯メニューの回数が減り、その分パンやパスタが主食の日が増えているという

三橋専務はこう嘆く。

日銀の食堂のコメが、国産米から安価な台湾米に切り替わったと今年1月に日経新聞が報じた(「日銀が気をもむコメ高騰 職員食堂にも『台湾米』」1月13日)。日銀の社食は外米でも問題ないようだが、学校給食はそうもいかない。その調達の方針に、地場産や県内産であることを掲げる自治体が多いからだ。

米価の上昇で、子供たちがご飯を食べる機会は、家庭でも学校でも減っている。このままだと、若い世代のコメ離れが進んでしまう。

成長著しい中食業界からも、コメ離れを危ぶむ声が上がる。中食の中核的な存在が、惣菜と弁当だ。その市場規模は右肩上がりを続け、2024年に11兆円を超えた。

そんな業界にとっても大きな懸案は米価の高騰だ。業界団体・日本惣菜協会(東京都千代田区)の清水誠三専務理事は次のように解説する。

「ディスカウントストアの台頭で競争が激しくなり、惣菜や弁当はコメの値上がりをそのまま価格に転嫁しにくいところがあります。高値により、事業者にとって厳しい環境が続いています」

先に紹介したように外米を使う動きもある。清水専務も、今のコメ価格が続けば、外米の使用が増えることも十分考えられるとする。

ただ、そもそも弁当やおにぎりのご飯の量は、すでに相当減っている。

「高すぎる米価は、農家にとって一時的にはいいかもしれません。ですが長期的にみると、農家にとって採算が取れ、食品業界も使える価格帯が望ましいのではないでしょうか。これだけ高くなってくると、いっそうのコメ離れが心配です」(清水専務)

主食とされてきたコメ。国産米が嗜好品、果ては貴重品になる日も近い?

●山口亮子(やまぐち・りょうこ)

愛媛県出身。2010年、京都大学文学部卒業。13年、中国・北京大学歴史学系大学院修了。時事通信社を経てフリーになり、農業や中国について執筆。「令和の米騒動」の裏側に迫った最新刊『コメ壊滅』(新潮新書)のほか、著書に『農業ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)、『ウンコノミクス』(インターナショナル新書)、『日本一の農業県はどこか―農業の通信簿―』(新潮新書)など。株式会社ウロ代表取締役

取材・文/山口亮子

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。