新幹線初のTASC(定位置停止制御) を東海道新幹線に導入へ!将来の自動運手に向けた一歩、2026年秋から全駅・全列車で運用

JR東海が、東海道新幹線への自動運転システム(GOA2)導入に先行して、定位置停止制御(TASC)の運用を新幹線で初めて開始することを発表しました。

2026年秋から東海道新幹線の全駅・全営業列車で運用を開始する予定です。TASCの導入により、列車が駅で停止する際に自動でブレーキをかけて、所定停止位置により精度高く停止させることが可能となり、ダイヤの安定性向上や可動柵のコスト削減などの効果が見込まれています。

東海道新幹線が目指す自動運転システム「GOA2」とは

JR東海は、最新技術を取り入れ効率的な業務執行体制を構築する「業務改革」の一環として、東海道新幹線での自動運転システム(GOA2)の導入を目指し、その開発が進められてきました。GOA2とは、運転士が運転室に乗務するタイプの自動運転を指します。

JR東海は、2028年頃にGOA2の自動運転機能を搭載した車両を導入し、運用を開始することを計画しています。この導入と合わせて、運転士が運転台でドア開閉を行うための機能も導入される予定です。

新幹線初の「TASC」導入で停車がより正確に

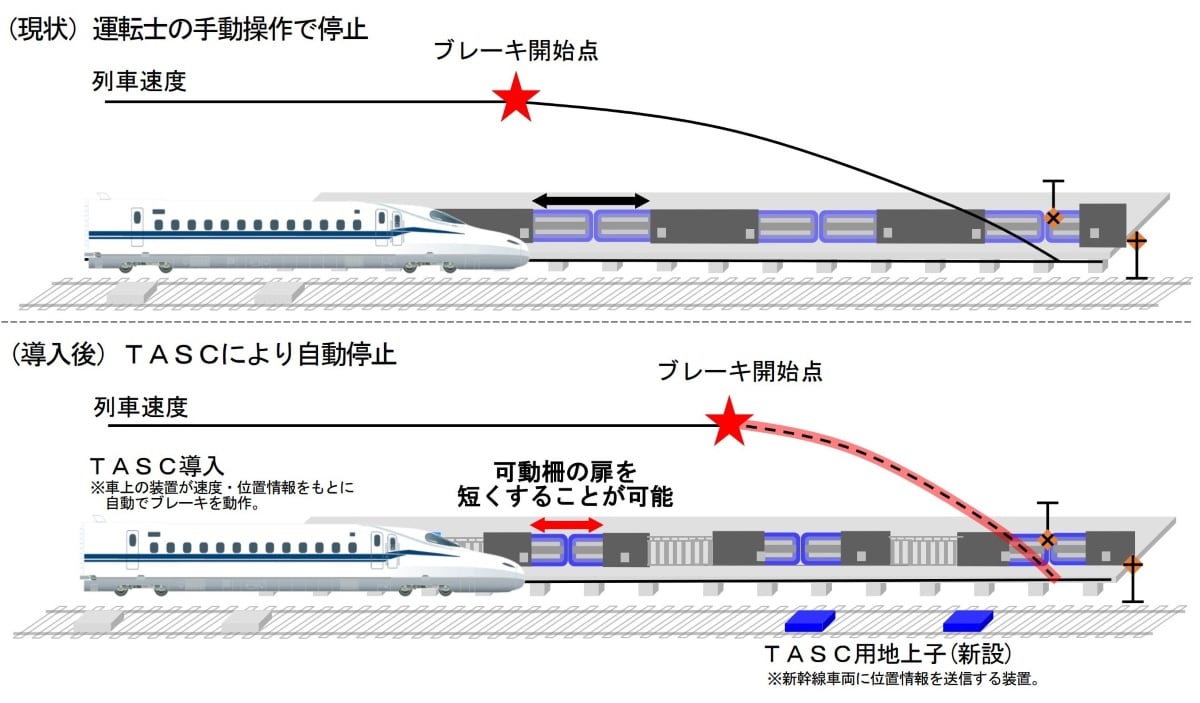

自動運転システムの導入に先行して、定位置停止制御(TASC)が新幹線では初めて営業列車に本格的に導入されます。TASCとは「Train Automatic Stop-position Control」の略称で、列車を所定停止位置に自動で停止させる制御システムです。

TASCが導入されるのは、2026年秋で、東海道新幹線の全駅に導入され、全営業列車で運用が開始されます。このシステムにより、車上の装置が速度や位置情報をもとに自動でブレーキを動作させ、快適な乗り心地を維持したまま、最適なタイミングで所定の停止位置に高い精度で停止させることが可能になります。

TASC導入による2つのメリット

TASCの導入は、東海道新幹線の運行に複数の効果をもたらすと期待されています。

ダイヤの安定性向上

まず、停止にかかる平均的な時間を、運転士の手動による停車ブレーキと比較して短縮できるため、ダイヤの更なる安定性向上を実現できます。

ホームドア設置コストの削減

次に、停止位置の精度が向上することから、駅ホーム上の可動柵(ホームドア)の扉を短くすることが可能。これにより、今後東海道新幹線に設置および老朽取替を行う可動柵のコスト削減効果も見込まれています。

自動運転システムの走行試験は順調

高頻度・高速・大量輸送を行う東海道新幹線において、自動運転システムが安定して走行できることを実証するため、現在は昼間の営業時間帯にも走行試験が行われています。これまでに15万km以上走行し、基本機能に問題がないことが確認されており、引き続き導入に向けてブラッシュアップが進められています。

東海道新幹線 TASCの導入~GOA2の計画概要

東海道新幹線の自動運転システム導入に向けた今後の計画は以下の通り。

・2026年秋:TASCの導入・運用開始

・2028年頃:GOA2の自動運転機能を搭載した車両の導入

東海道新幹線へのTASC導入は、2026年秋から全駅・全営業列車で開始される、新幹線運行の歴史における大きな一歩です。列車停止の精度を高めることで、私たちの新幹線利用をさらに快適で計画性の高いものにします。TASC導入に続く、2028年頃の自動運転機能搭載車両導入に向けたJR東海の挑戦に、今後も注目が集まります。

(画像:JR東海、TOP写真:tarousite / PIXTA)

(鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け!鉄道チャンネル)

記事提供元:鉄道チャンネル

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。