「任天堂で遊ぼう!」と言われたらSwitchじゃなくて硯が来た──“本物の任天堂”に驚きの声

「母と姉が『任天堂で遊ぼう!』って言うから、Switchが来るのかと思ったらこれきた。」

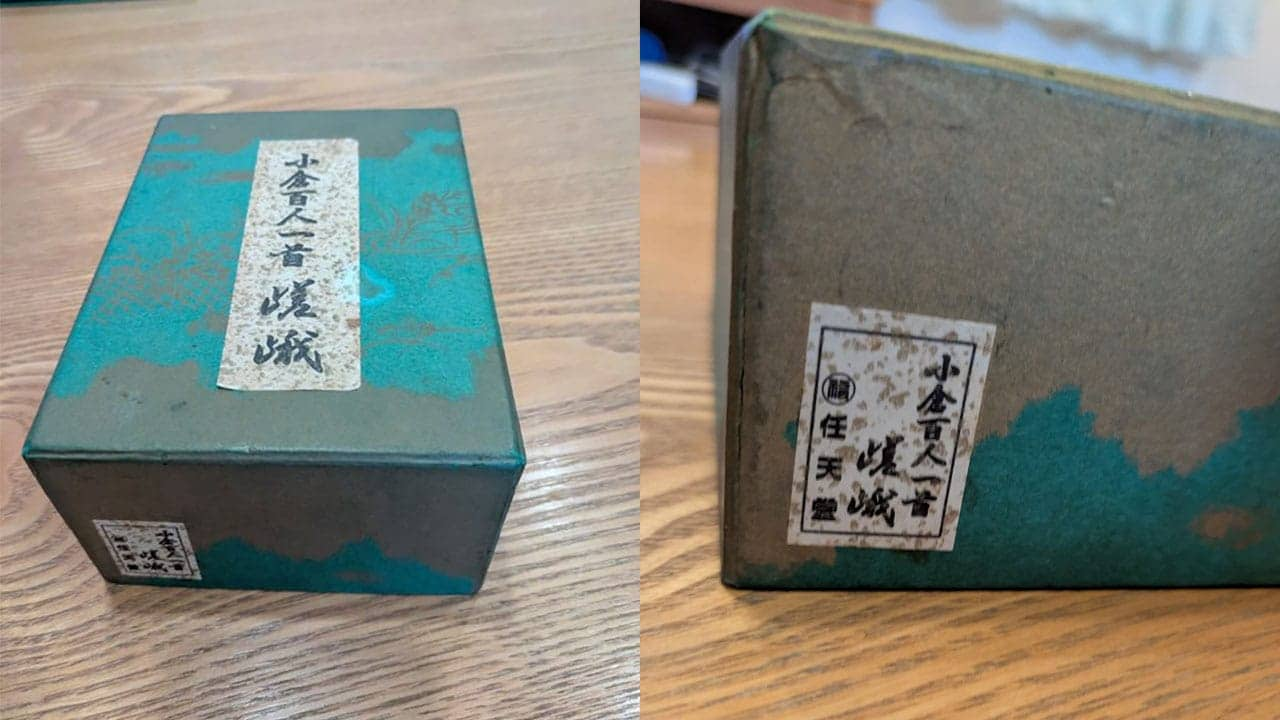

そう投稿したのは Kako(@3y&10m) さん。添付された写真に写っていたのは、緑がかった箱に「小倉雲人書 煤滓(ばいさい)」と記された硯(すずり)のセットだった。箱の側面には確かに「任天堂」の刻印があり、投稿文の最後には「これは…紛うことなき任天堂だね…」と添えられている。

最新のゲーム機を連想させる“任天堂で遊ぼう”という言葉からのまさかの展開。SNSでは「Switchが来ると思ったら硯!」「昭和任天堂のレトロすぎる一撃」「本物の任天堂だ…」と驚きと笑いが広がった。だが、この箱に刻まれた“任天堂”は決して間違いではない。ゲーム以前の時代、同社は実際に硯や墨などの書道具を製造・販売していたのだ。

書道具を手掛けた、もうひとつの任天堂の顔

任天堂の創業は一八八九年(明治二十二年)。京都で花札を製造する会社として「任天堂骨牌(かるた)」の名でスタートした。その後、戦前から戦後にかけて、トランプや教育玩具、文具類など多岐にわたる商品を展開した。今回の硯箱は、その文具事業が活発だった昭和三十〜四十年代に生産されたものとみられる。

硯箱のラベルには「小倉雲人書」と記されていた。小倉雲人(おぐらうんじん)は昭和期に活動した書家で、教育用の書道教材や墨汁のパッケージにその名が使われていた人物だ。当時の任天堂は、学校教材市場にも力を入れており、学童用の文具セットや書道具一式を販売していた。つまり、Kako(@3y&10m)さんの母と姉が持っていた“任天堂の硯箱”は、家庭や学校で実際に使われていた正真正銘の任天堂製品なのだ。

この時代の任天堂は、すでに「遊び」と「教育」をつなぐ発想を持っていた。花札やトランプは娯楽であると同時に、図柄や数字を通じて知識や感性を育てる教材でもあった。同じように、硯や筆を扱うこともまた、手を動かし心を整える“遊び”であり“学び”だった。任天堂はその両者を、自然に結びつけていたのである。

「遊び」を形にする任天堂の哲学

SNSでの反応を追うと、「Switchより重厚」「祖父母の家に同じものがあった」「こういう任天堂を知ると歴史の深さを感じる」といったコメントが多く見られた。懐かしさとともに、企業としての変遷に興味を持つ人も少なくなかった。

任天堂がビデオゲーム業界に進出したのは1970年代。トランプや文具の販売から、光線銃シリーズ、そしてファミリーコンピュータへと続く流れの中で、アナログからデジタルへと大きく舵を切った。しかしその根底に流れる理念は変わっていない。「人を楽しませる」「家庭に笑顔を届ける」という考え方は、花札の時代も、硯の時代も、Switchの時代も一貫している。

つまり、Kako(@3y&10m)さんの母と姉が言った「任天堂で遊ぼう!」という言葉は、時代を越えて正しかった。たとえそれがゲーム機ではなく、墨と硯であっても、“遊び”の精神が、確かにそこに宿っていたのだ。筆を磨り、紙に文字を刻む行為は、手で感じる創造の遊びであり、まさに任天堂が今も大切にしている“体験の楽しさ”の原型である。

現代では、ボタンを押すだけで世界が広がる。しかし、手を動かし、五感で味わう遊びの価値は決して色あせない。硯を前にした瞬間の静けさや、墨の香りの中で集中していく感覚は、デジタルでは再現できない特別な時間だ。任天堂が長い歴史の中で培ってきた「遊びの幅広さ」は、まさにこうした原体験に根ざしているのかもしれない。

“手で感じる遊び”が今に伝えるもの

Kako(@3y&10m)さんの投稿は、笑いを誘いながらも多くの人に“遊び”の本質を思い出させた。

任天堂という名前が刻まれた硯箱は、単なる懐古品ではない。そこには、誰もが一度は経験した「ものづくり」や「表現する喜び」の記憶が眠っている。Switchやスマートフォンを手にした現代の子どもたちにとっても、墨を磨るという行為は新鮮な体験になるだろう。

この小さなエピソードは、アナログとデジタルが共存する今だからこそ、改めて心に響く。

“任天堂で遊ぼう”という言葉が、ゲーム機を意味するだけでなく、文化そのものを味わう合図だった時代。母と姉が差し出したその硯箱は、家族の記憶をつなぐ小さなタイムカプセルのように輝いて見える。

任天堂の「遊び心」は、コントローラーのボタンにも、硯の黒にも、同じように宿っているのだ。

母と姉が「任天堂で遊ぼう!」って言うから、Switchが来るのかと思ったらこれきた。

— Kako@3y&10m🎀 (@Kakoyougo) October 1, 2025

これは…

紛うことなき任天堂だね… pic.twitter.com/hI58MLx6wh

※サムネイル画像(Image:「Kako(@3y&10m)」さん提供)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。