おなじみの尾身(元)会長に、あの頃の「コロナ対策」のことを全部聞く!

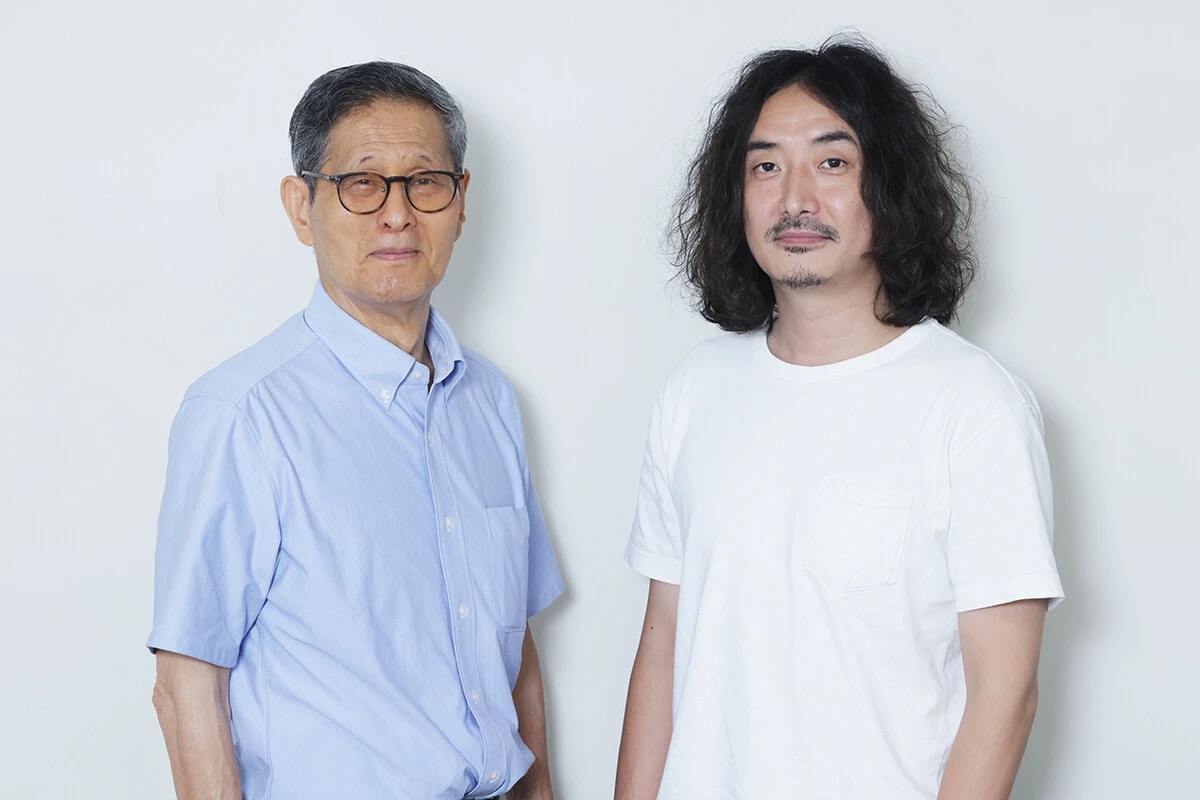

(左から)尾身茂 元・コロナ対策分科会会長と佐藤佳教授(東京大学医科学研究所 感染・免疫部門システムウイルス学分野)

新型コロナのパンデミック開始から5年余り。東京大学医科学研究所・佐藤佳教授のweb連載『「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常』特別版に、コロナ対策分科会会長として国民の前に立ち続けた尾身茂氏が登場。

専門家ふたりが改めて語り合う、コロナの厄介な特性、コロナ対策の評価、そして今もなお残っている課題とは。

■新型コロナは何が異質だったのか――2023年5月に日本における新型コロナの感染症法上の扱いが5類に移行し、いわゆる〝普通の日常〟が戻ってから2年以上がたちました。

一方で、この夏は日本でも新型コロナウイルスの新たな変異株「ニンバス」が流行し、感染者が急増しているといわれています。20年にパンデミックが始まってから5年8ヵ月を経た今の状況を、おふたりはどのように見ていますか?

尾身 世間では「コロナはもう過去の病気」といった空気が広がっているようにも見えますが、実際には今も新型コロナウイルスは存在し、周期的に流行を繰り返しています。

ただし、ウイルスの変異やワクチン接種による重症化率の低下、医療体制の充実などによって、普通の暮らしを維持して経済を回しながらでも、社会がこのウイルスに対応できるようになった。

そうなれば、人々が「喉元過ぎれば熱さ忘れる」的な雰囲気になる気持ちもわかります。それは人間に共通した感情かもしれませんね。

佐藤 私も、今、新型コロナに対する社会的な関心が薄いということ自体はそれほど問題じゃないと考えています。

一方で、改めて振り返ると、例えばエボラウイルスのように致死率がめちゃくちゃに高い病原体ではない、全体での致死率が5%にも満たないようなウイルスのパンデミックでも社会が大きく混乱し、人々の間に深刻な分断が起きたことは、ひとりのウイルス学者としてショッキングな出来事でした。

その教訓を将来に生かすためにも、やはり、あのパンデミックに関するきちんとした検証が必要だと思います。

尾身 おっしゃるとおりです。その上で、今の佐藤先生のお話に一点補足すると、新型コロナウイルスがあれほど社会に大きなインパクトを与えた要因は、パンデミックの時間経過とともに致死率は低くなったが、特にオミクロン株になると致死率の低下をはるかに上回るほどの感染伝播力を有し、その結果、死亡者の絶対数が急増したことです。

新型コロナウイルス感染症は、03年頃に東アジアを中心に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)と同じ種類の「コロナウイルス」が引き起こす感染症です。

SARSの流行時には、私はWHO(世界保健機関)でその対応に当たりましたが、SARSはわずか7ヵ月で制圧されました。しかし、新型コロナでは出現から5年以上たった今も世界中で感染が続いている。

SARSの場合、発症から1~2日後に他人に感染し始めるため、症状が出たらすぐに隔離すれば感染拡大をブロックできた。ところが、新型コロナウイルスは症状が出る前にほかの人に感染させるため、人々が気づかない間に感染が広がるという非常に厄介な特徴を備えていたからです。

重症化予防効果が確認されているものの、ワクチンへの姿勢の差が分断を招いた

尾身氏はWHOでSARS対策を指揮した経験もあり、感染症対策に精通していた

佐藤 絶対的な致死率は決して高くないが、感染しやすく、その感染の拡大が見えづらいので対策や封じ込めが難しい。その結果、感染者が爆発的に増えれば、致死率が低くても分母が膨らみ、重症者数や死亡者数が増えてしまうという、実にしたたかなウイルスですね。

尾身 それがまさに、このウイルスが社会に大きなインパクトを与えた理由であり〝新型コロナウイルスの本質〟だと言ってもいいでしょう。

しかも、佐藤先生たちG2P-Japanの研究で明らかにされたように、数年間にわたるパンデミックの間、ウイルスの変異が非常に速いスピードで進み、感染性(伝播力)や病原性(重症化率や死亡率)、ワクチンなどによる免疫を逃れる性質(免疫逃避性)も目まぐるしく変化していった。

一方で、人間社会の側も、さまざまな感染対策、ワクチン接種、医療体制の充実、治療薬の開発などによって、ウイルスと対峙する環境や条件も変化していた。

そのため、一連の新型コロナのパンデミック期の中でも、「ウイルス側の変化」と「人間側の変化」によって、コロナが社会に与える影響や、そのときに適切な対策のあり方も変化し続けてきました。

■コロナ禍の対策の評価と反省佐藤 ちなみに当時、政府のコロナ対策分科会のトップとして、感染症対策の最前線にいた尾身さんご自身は今、日本の新型コロナ対策をどのように評価されていますか?

尾身 評価そのものはその人の視点によって異なると思います。しかしその際、客観的な事実やデータを共有した上で評価することが大事だと思います。

日本の人口10万人当たりの死亡者数はほかのOECD加盟先進国と比べ、かなり低く抑えられた。また、GDPに与えたマイナスの影響はほぼ欧米先進諸国並みだった。これらはファクトです。

こうした結果の背景には、大きく分けて3つの要因があったと思います。

ひとつ目は、日本の場合、罰則を伴わない要請ベースだったにもかかわらず、多くの人が国や自治体からの要請に協力してくれたこと。

ふたつ目は、保健所や医療関係者が心理的・肉体的ストレスが持続する中で努力してくれたことが挙げられます。

そして、3つ目。日本は医療逼迫・崩壊を防ぐために、逼迫が起きそう、あるいは起き始めた時点で、人々の接触の機会をなるべく減らしてもらうための緊急事態宣言を発出し、医療の逼迫が軽減してくると宣言を解除した。

つまり、医療逼迫の状況に応じて対策の強度を適宜調整する、いわゆる「ハンマー&ダンス」を繰り返したこと。この方法は、ロックダウンを始めたら長期間にわたって続けた国と比べると特徴的です。

その結果、事実として、日本の死亡率は欧米より低く、経済への影響も欧米諸国並みだった。しかし、同時に課題も見えてきました。

「(分断してしまう背景は)人間は事実や理屈だけで動く存在ではなく、それぞれの立場や価値観に基づく感情をも持った生き物だから」 (尾身)

佐藤 例えば今回の経験から、どんな反省点や今後の課題があると考えますか?

尾身 反省点や課題という意味では、「危機管理のあり方」と「医療データのデジタル化」、そして「リスクコミュニケーションのあり方」という3点を挙げたいと思います。

新型コロナのパンデミックで改めて痛感したのは、こうした国家的な危機に対応する際の指揮系統が十分に構築されていなかったこと。例えば、科学的知見から提言を行なう「専門家」と、それを受けて実際の感染対策を行なう「政府」との役割分担や責任の所在があいまいでした。

こうした課題に関しては、23年に危機管理の司令塔機能を担う「内閣感染症危機管理統括庁」が、今年4月には国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合した「国立健康危機管理研究機構」(JIHS)、通称「日本版CDC(疾病対策センター)」が設立され、今後のパンデミックに備えて、新たな行動計画が策定されています。こうした動きは評価できると思います。

ただし、それで十分とは言えません。感染が落ち着いている今だからこそ考えるべきことがいくつかあると思います。

佐藤 新たな組織という〝器〟をつくり、行動計画という〝紙〟をまとめても、それらを機能させるためには課題も多いと思います。コロナ禍という「100年に1度の世界的災厄」から、私たちが学ぶべき教訓はきちんと総括されているのでしょうか?

「コロナ禍という『100年に1度の世界的災厄』から、私たちが学ぶべき教訓は総括されているのでしょうか?」(佐藤)

尾身 とても重要なポイントだと思います。佐藤さんがおっしゃったように、今回は100年に1度というべき危機でした。若者、高齢者、事業者、医療関係者など、今回のパンデミックで大変な思いをしなかった人はいないと思います。

そんな危機において、世界的に見て超一流の質を持つわが国の医療現場で、なぜあれほど死亡者が少なかったにもかかわらず医療逼迫が頻繁に起きたのか? なぜ情報のDX化が期待されるスピードで進まないのか? 分断はなぜ起きてしまったのか? またその改善方法は?

こうした問いを、感染が落ち着いているこの時期にしっかり考えるべきだと思います。

実は09年に起きた新型インフルエンザのパンデミックにおいては、当時の対応に関する総括がかなりの時間を取って行なわれ、専門家や研究者、官僚、メディア関係者などが参加する形で提言書を取りまとめました。

「医療データのデジタル化」や「PCR検査体制の拡充」などが提案されましたが、必ずしも実行されたわけではなかった。

佐藤 まさに〝紙〟だけで終わってしまっていた、と。

尾身 一方、同じアジアの韓国やシンガポール、台湾などは、09年の経験が生かされ、医療情報、疫学情報のデジタル化や感染症対策のための組織強化がなされました。

■「事実」と「感情」――最後に「リスクコミュニケーション」の問題にも触れたいと思います。新型コロナのパンデミック中には誤情報も含めてさまざまな言説が飛び交い、深刻な社会の分断を招くことになった。その影響は今もなお続いています。

今年6月に尾身さんが出演された読売テレビの『そこまで言って委員会NP』でも、ワクチンの効果について発言した箇所が部分的に切り取られ、「あの尾身さんが今頃になってワクチンに効果がなかったと認めた」などという誤った言説が広まりました。

また、日本でも「反ワクチン」を掲げる政党が躍進。アメリカでは「反ワクチンの陰謀論者」として知られるロバート・ケネディ・ジュニアが厚生長官になり、CDCの所長や職員が解雇されるなど、国内外で〝反科学〟の嵐が吹き荒れています。

こうしたコロナ禍後の世界で「リスクコミュニケーション」の問題とどう向き合えばよいとお考えでしょうか?

尾身 大変に難しい問題ですね。先日の番組でも、新型コロナのワクチンは「重症化予防効果は間違いなくある。また、感染症予防効果については、ワクチンを打って免疫が上がっても、残念ながら時間と共に下がってくる」という趣旨を述べました。

実際、今述べた重症化予防効果と感染予防効果については、信頼できる医学雑誌などに掲載された国内外のさまざまな研究結果で示されています。ところが、「尾身がワクチンに効果はないと認めた」という話になってしまった。

このように意図しない形で切り取られるのは、コロナ禍の3年半で時折、経験しました。この課題にどう対処するかは、情報を伝えるメディア側も含め、日本社会全体が考えるべきだと思います。

そこで改めて、人間は誰ひとり完璧ではないこと、また、人間は「事実」や「理屈」だけで動くわけではなく「感情」をも持った生き物だということを思い出したい。

私たち科学者は、つい「ファクト」(事実)や合理性があれば、相手は理解してくれると思いがちです。しかし、実際にはそれぞれに異なる立場や価値観があり、それに基づく「感情」を持っているわけですから、それらを無視して「事実」や「理屈」だけを一方的に述べても、理解してもらうことは難しい。

佐藤 その上で、お互いの立場や感情の違いを超えて、どのようにコミュニケーションを図ればよいのでしょうか?

尾身 簡単な答えはありませんが、自分の正しさを一方的に主張するだけでなく、その背後にある相手の価値観や感情を理解しようとすること。その過程で立場や意見の違いを超えて共有できる部分を探すことが大切だと思います。

●尾身 茂(おみ・しげる)元・コロナ対策分科会会長

1949年生まれ、東京都出身。自治医科大学卒業後、同大学教授や旧厚生省での勤務を経て、WHO西太平洋地域事務局長に就任。SARS流行期にはアジア各国の対策を指揮。

帰国後は独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)理事長を務めるほか、

政府のコロナ対策分科会会長としてパンデミック対応を主導した

●佐藤 佳(さとう・けい)

1982年生まれ、山形県出身。京都大学大学院医学研究科修了(短期)、医学博士。京都大学ウイルス研究所助教などを経て、2022年に東京大学医科学研究所教授に。新型コロナの感染拡大後、大学の垣根を越えた研究コンソーシアム「G2P-Japan」を立ち上げ、変異株の特性に関する論文を次々と出し、世界からも注目を集める

★佐藤佳先生のWEB連載「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常は「週プレNEWS」で好評連載中!

取材・文/川喜田 研 撮影/村上宗一郎 写真/時事通信社

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。