物理SIMとeSIMは何が違う?電波はどちらが良い?メリット・デメリットを比較

日本時間の2025年9月10日に発表された新しい「iPhone 17」シリーズ。注目点はさまざまありますが、そのひとつが「eSIM対応・物理SIM非対応」です。

多くの人が使用しているiPhoneで物理SIMが非対応になった今、「物理SIMは今後、消滅する見込みなのか」「そもそも物理SIMを選ぶメリットはあるのか」という疑問を抱いた人も少なくないのではないでしょうか。

今回は改めて、物理SIMとeSIMの違いを見ていきましょう。

物理SIMとeSIMの基本的な違い

物理SIMとeSIM(Embedded SIM)は、どちらも携帯電話のネットワークに接続するための識別情報を保持する役割を果たします。根本的な違いは、物理的な形態と管理方法にあります。

要するに、物理SIMは「物理的な挿入・交換」を前提とした従来型の方法、eSIMは「デジタルダウンロードとソフトウェア管理」を基調とした最新の方法。

iPhoneの例で言うと、iPhone 14以降の米国モデルは物理SIMスロットを完全に廃止し、eSIM専用となっています。なお、グローバルモデル(日本を含む)ではiPhone 15や16でも物理スロットを残していました。ただし冒頭でもご紹介した通り、iPhone 17(2025年モデル)では、グローバルモデルでも完全にeSIM専用となりました。

物理SIM

物理SIMは小さなプラスチック製のカードで、デバイスの専用スロットに挿入して使用します。サイズは時代とともに小型化され、現在は主にnanoSIMが主流です。取り外しが可能なので、キャリアのショップで発行されたカードを自分で交換できます。海外旅行時には、現地のSIMカードを購入して挿し替えるのが一般的です。この方法は、1990年代から続く伝統的なアプローチで、シンプルさが魅力です。

eSIM

eSIMの場合は物理的なカードは存在しません。代わりに、QRコードをスキャンしたり、キャリアのアプリを使ってデジタルデータをダウンロードし、アクティベート(有効化)します。一度設定すれば、ソフトウェア上でプロファイルを追加・削除・切り替えが可能で、最大8つ程度のプロファイルを保存できるデバイスもあります。このデジタル方式は、2010年代後半から普及し始め、2025年現在急速に拡大している技術です。

物理SIMのみ、eSIMのみ対応の端末はあるのか?代表例

物理SIMのみやeSIMのみ対応の端末は存在します。2025年現在、ハイブリッド(両対応)が主流ですが、設計の違いで単独対応のモデルも増えています。

物理SIMのみ対応の端末

主に古いモデルやエントリーレベル機種で、eSIMチップを搭載していない代表例として、iPhone X以前の全モデル(物理スロットのみ)、Samsung Galaxy Aシリーズの低価格帯(例: Galaxy A14)、または一部のフィーチャーフォン(ガラケー、ガラホ)があります。これらのモデルはSIMの差し替えがなじみ深い物理SIMを通じ、簡単にできることなどもあり、日本の中古市場で人気です。ただし「物理SIMのみ対応」という機種は新規発売では稀で、eSIM非対応がデメリットになるケースが増えています。

eSIMのみ対応の端末

eSIMのみ対応の代表格は、2025年9月に発表された最新iPhoneであるiPhone 17シリーズです。物理スロットを省略した薄型設計のモデルに該当します。なお米国ではiPhone 14以降がeSIMモデル。グローバル版もiPhone 15以降はeSIMを推奨してきた経緯があり、物理スロットはオプション化されていました。

また、Google Pixel 10の米国モデルも挙げられます。これらの端末は、防水性向上やバッテリー効率化を実現していますが、日本で購入した場合は、物理SIMアダプタが必要になるケースがあります。

物理SIMとeSIM、電波はどちらが良い?

電波の受信品質や接続安定性については、物理SIMとeSIMに実質的な違いはありません。どちらも同じ通信規格(4G LTE、5G NRなど)を基盤とし、電波の送受信はデバイスのアンテナ性能やキャリアの基地局網、さらには周囲の環境(建物内や移動中など)によって決まります。eSIMの場合、デジタル処理のステップが一つ増えるため、理論上は数ミリ秒の遅延が生じる可能性がありますが、実用上は体感できるレベルではありません。

結局、電波の良し悪しはSIMの種類ではなく、選ぶキャリアの品質や使用場所が鍵となります。例えば、都市部ではどちらも安定しますが、地方ではキャリアのカバーエリアが重要です。

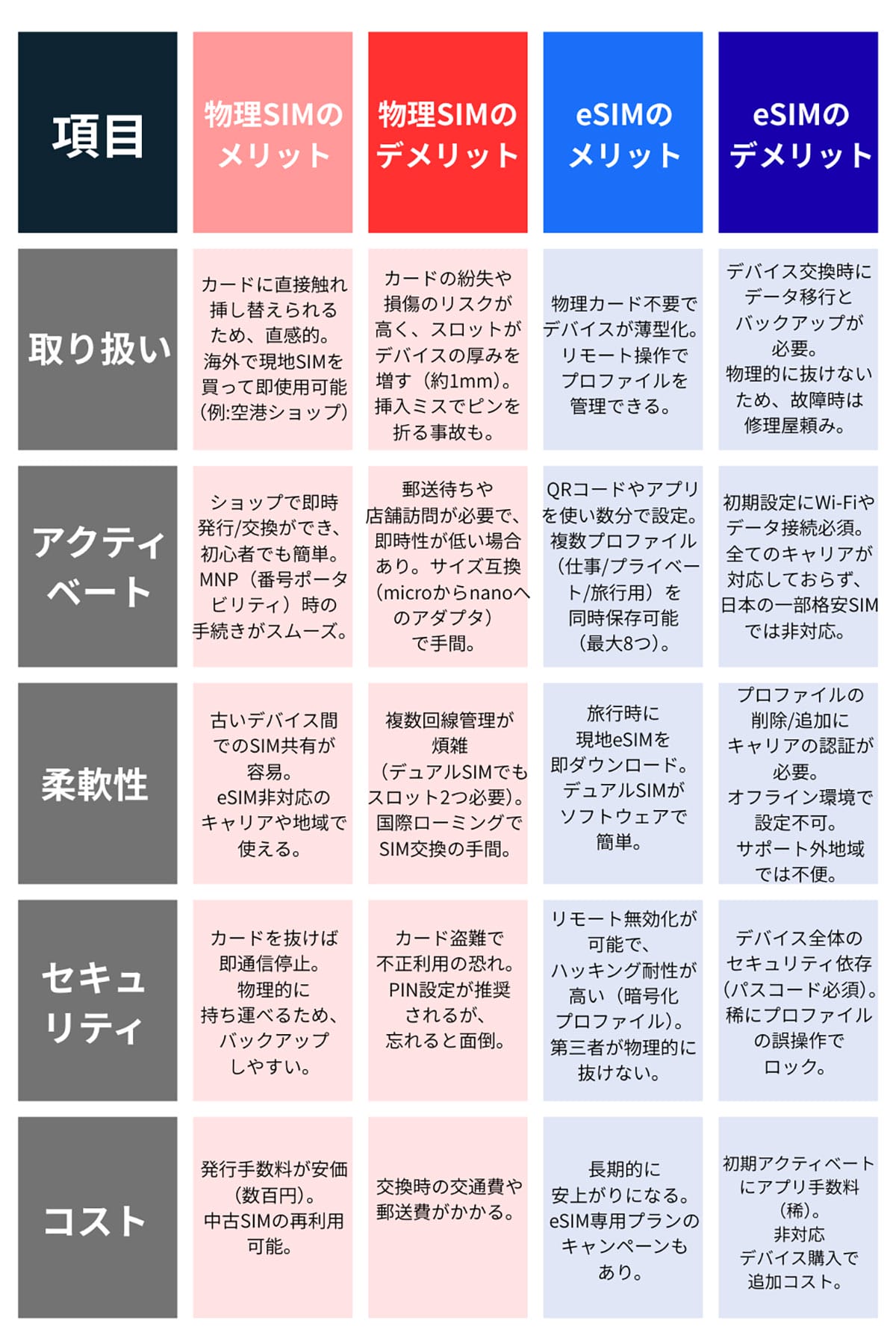

メリット・デメリットの比較

物理SIMとeSIMの優劣は、絶対的なものではなく、ユーザーの生活スタイルやデバイスの特性によって変わります。以下は取り扱い、アクティベート、柔軟性、セキュリティ、コストの観点から詳細に比較した表です。

この表からわかるように、物理SIMは「即時性と互換性」で勝り、eSIMは「利便性と多機能性」で優位です。eSIMが拡大する流れは強まっているものの、発展途上国では物理SIMが依然主流でもあります。

「結局どちらを選ぶべきか? おすすめのユーザー像

物理SIMとeSIMのどちらを選ぶかは、「あなたの使い方次第」です。

①高齢者やITに不慣れな人(カード挿入が直感的)

②頻繁にSIMを貸し借り・交換する人(家族共有や中古端末ユーザー)

③地方在住でキャリアのeSIMサポートが薄い人(例: MVNOの物理SIMプラン)

④コストを最小限に抑えたい人(発行手数料が安い)

上記のような使い方や用途を求める人は物理SIMを選ぶべきでしょう。一方で上に該当しないのであれば、多くの場合は、eSIMで十分です。

とはいえ絶対的な優劣はなく、両方をサポートする端末なら併用が理想ですが、eSIM専用のデバイスが増える今、eSIMへの移行を検討する価値はあります。

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。