「まさかそんな漫画みたいな話は...」。アメリカ犯罪多発エリアで八巻建志が遭遇した強盗、道場破り

サンドバッグに突きを叩き込む八巻建志。2006年、米ロサンゼルスにて撮影

【連載・1993年の格闘技ビッグバン!】第46回

立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA(総合格闘技)をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。

前回に続き、極真空手でグランドスラムを達成したレジェンド、八巻建志(やまき・けんじ)をフィーチャー。著者が構成を担当した『八巻建志自伝 真、未だ極まらず』のハイライトを再構成してお届けする。

■「君は何を考えているんだ?」「極真のようなフルコンタクトはアメリカの人間には受けないよ。君は世界チャンピオンだって? そんな奴はこの国に腐るほどいる。体格のいい奴だってごまんといる。ましてや君は英語も満足に話せないというのに、何を考えているんだ?」

2002年春、八巻建志がO-1ビザを取得し、アメリカでの生活を落ち着かせた矢先の話だ。ロサンゼルスの格闘技界では有名な伝統派空手の先生に今後の身の振り方について相談したところ、けんもほろろに厳しい言葉ばかり浴びせられた。

悔しかったが、その先生は自分も苦労していたからこそ、「あえてやさしい言葉を投げかけなかったのかも」と受け止めた。

実際、現地で合気道の道場を間借りする形で自分の道場「八巻流」を立ち上げてみると、やってみなければわからない苦労が身にしみてわかった。

日本だったら〝極真の世界チャンピオン〟という肩書だけで十分、人は集まってくるが、アメリカではよほどの格闘技マニアでない限り、八巻建志を知っている人などいない。アメリカで「KARATE」といえば、2021年の東京オリンピックで五輪種目になった伝統派空手のほうが有名だ。しかも、アメリカで道場を立ち上げている人はほとんど何らかのチャンピオンを名乗り、高い段位を持っている。

そんな中でも、フルコンタクト空手の匂いを感じ取って喜んで視察にいくと、「忍術空手」を名乗っていたりと、胡散臭い道場も多かった。中には、やっていることはどう見ても組み技系なのに、KARATEを名乗っている道場もあった。当時のアメリカの武道系の道場は〝やったもん勝ち〟の様相を呈していた。

日本では支部を任され運営していたので、指導のノウハウは持ち合わせていたが、日本式の指導をそのまま現地の道場生に当てはめることはできなかった。

アメリカは典型的な車社会。車がないと、生活は成り立たない。ちょっとした距離でも車で移動する。歩かなければ、基礎体力は維持されにくい。ゆえに日本と同じ感覚で稽古メニューを課したら、ほとんど誰もついてくることができない。

「だから強くするという概念をいったん横に置き、誰にでもできる空手、長く続けられる空手を目指すようにしました」

しかもアメリカ社会では格闘技に真っ先に求められるニーズは「強くなること」ではなく、セルフ・ディフェンスだった。特に、八巻が住んでいたサウス・ロサンゼルスのような全米屈指の危険エリアでは、いつどこで暴漢に襲われるかわからず、女性や子供であっても自分の身を守るスキルが求められる。

八巻は徹して「まずは逃げなさい」と指導した。何しろ相手は拳銃か刃物を所持している可能性が高い。だったら「逃げることこそ最良のセルフ・ディフェンス」と考えたのだ。

その必要性は、教える側の八巻とて例外ではなかった。ある日、ロサンゼルス市内を車で移動中のときのことだ。

信号待ちをしていると、いきなりドアを開けられた。瞬時に強盗だとわかった。ハッキリとはわからなかったが、体はさほど大きくない若者だった。八巻は条件反射で裏拳を打った。

「クリーンヒットすることはなかったけど、強盗の機先をそらすには効果がありました。強盗が怯(ひる)んだスキにドアを閉め、車を急発進させました」

突如として犯罪に巻き込まれる。それがアメリカのリアルだ。現地の日本人から伝えられていた「運転中、車のドアは絶対ロックしておかないとダメ」という忠告を守らなかったことを八巻は恥じた。その後、「逃げるが勝ち」の指導に今まで以上に力が入ったことはいうまでもない。試行錯誤を繰り返しながら、現地のニーズに合った指導に取り組む日々が続く。

落ち込むことも多かった。

「日によっては生徒がひとりも来ない日がありましたからね。ガランとした道場を眺めながら、『ここで俺は何をやっているのか?』と途方に暮れるしかなかった」

そのたびに冒頭で記した現地の伝統派空手の先生の「アメリカに世界チャンピオンなんてごまんといる」という言葉が胸に突き刺さった。その一方で弱気になる自分に反発するように、「いや、お前はゼロから始めるためにアメリカにやってきたんだろう?」と叱咤激励するもうひとりの自分が現れた。

そんな日々を過ごしていくうちに、道場生は少しずつ増えていく。しかも何百人という規模ではなかったがゆえに、密な人間関係を構築することができた。おかげで、当時の道場生とはいまでも交流が続いている。

犯罪多発地帯で立ち上げた道場には、道場破りがひっきりなしに現れたという

突如として道場破りがやってくることもあった。日本でも昭和の時代にはプロレスや空手の道場などに道場破りが押しかけてきたエピソードがあまた残っている。現在ならすぐ警察に通報されるのがオチだが、21世紀初頭のアメリカではいまだ当たり前のように道場破りが存在していた。

ある日、タトゥーを入れた屈強な白人が「試合をしたい」と道場にやってきた。その白人と目が合うや、八巻は友人からの忠告を思い出した。

「グレイシー柔術の道場には道場破りが頻繁に訪れているようです。ちょっと有名になった道場主のいる道場には必ずやってくるようなので気をつけてください」

その話を聞いたとき、八巻は「まさかそんな漫画みたいな話は起こるはずもない」と一笑に付したが、いまにも襲いかかってこようとしている白人を目の当たりにすると、「アメリカでは本当にあるんだ」と考えを改めるしかなかった。

その男はブラジリアン柔術の黒帯を名乗っていたが、帯を巻く仕種はどこかぎこちなかった。話し合いの末、試合は空手ルールで行うことになった。

開始早々、その男はロングフックを思い切り振ってくるなど、全ての動きのモーションが大きかった。タイミングを見計らって下段回し蹴り(ローキック)を放つと、勝負は呆気なくついた。八巻はアメリカでの初めての果たし合いをこう振り返る。

「もし上段回し蹴り(ハイキック)で頭部に大ケガでもさせたら訴えられる可能性もある。与えるダメージは必要最小限にする必要がありました」

その後も八巻の前に道場破り、あるいはそれらしき者がひっきりなしにやってきた。ある日には体格のいいメキシカンが「俺はケンカで100戦以上やっているが、誰にも負けていない」と豪語して対決を迫ってきた。八巻は顔色を変えることなく、自慢話に耳を貸した。結局、男が手を出してくることはなかった。八巻の佇まいにスキがないと判断したのだろう。

度重なる道場破り対策として、八巻はのちのトラブルや訴訟を防ぐために、ビジター向けの誓約書にサインさせるようにした。さらに何かあったときに自分の正当防衛を主張するためにビデオカメラを設置した。倒すだけなら簡単だが、実はそのあとのほうが面倒臭い。八巻は現地での経験を通して、アメリカでの生き方を身をもって学んでいった。

(つづく)

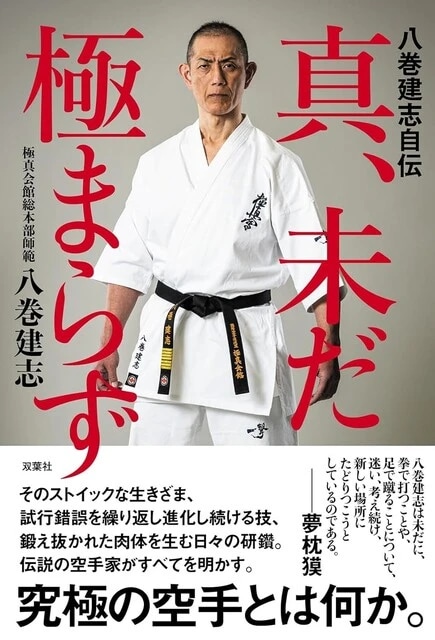

『八巻建志自伝 真、未だ極まらず』 八巻建志/双葉社

取材・文/布施鋼治 撮影/長尾 迪

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。