森田芳光監督と出会う4カ月 見たり、読んだり、写したり、「国立映画アーカイブ」の展覧会が大盛況 【第3回】

森田芳光の監督作品、脚本作品、8mm作品がそろう特集上映、開催

森田芳光監督作品入門書も販売!

『映画監督 森田芳光』は展覧会だけではない。国立映画アーカイブ(長瀬記念ホールOZUホール)では、展覧会と連動しながら、森田芳光監督の足跡をたどる特集上映が10月14日(火)~26日(日)と11月4日(火)~23日(日)にわたり開催される。「監督作品」「脚本作品」「8mm作品」が31プログラム(38作品)で一挙上映。上映作品は以下のとおり。

【監督作品】「の・ようなもの」(81)、「シブがき隊 ボーイズ&ガールズ」(82)*、「(本)噂のストリッパー」(82)&「ピンクカット 太く愛して深く愛して」(83)*、「家族ゲーム」(83)、「ときめきに死す」(84)、「メイン・テーマ」(84)*、「それから」(85)、「そろばんずく」(86)、「悲しい色やねん」(88)、「愛と平成の色男」(89)*、「キッチン」(89)、「おいしい結婚」(91)*、「未来の想い出 Last Christmas」(92)*、「(ハル)」(96)、「失楽園」(97)*、「39 刑法第三十九条」(99)、「黒い家」(99)*、「阿修羅のごとく」(03)*、「海猫」(04)*、「間宮兄弟」(06)*、「サウスバウンド」(07)*、「椿三十郎」(07)、「わたし出すわ」(09)*、「武士の家計簿」(10)、「僕達急行 A列車で行こう」(12)*

【脚本家】「3年目の浮気」(83)、「ウホッホ探険隊」(86)、「免許がない!」(94)*、「キリコの風景」(98)

【8mm作品】

「森田芳光初期8mm作品集(1)」=「映画」(70)、「天気予報」(71)、「健康診断」(72)、「工場地帯」(72)、「遠近術」(72)

「森田芳光初期8mm作品集(2)」=「水蒸気急行」(76)、「ライブイン茅ヶ崎」(78)、「劇的ドキュメント レポート.’78~’79」(79)

*=ニュープリント

森田芳光監督の監督作品に加え、脚本作品、さらに8mm作品がここまでそろうレトロスペクティブは今回が初めて。快挙とも言えるこの機会は見逃せない!

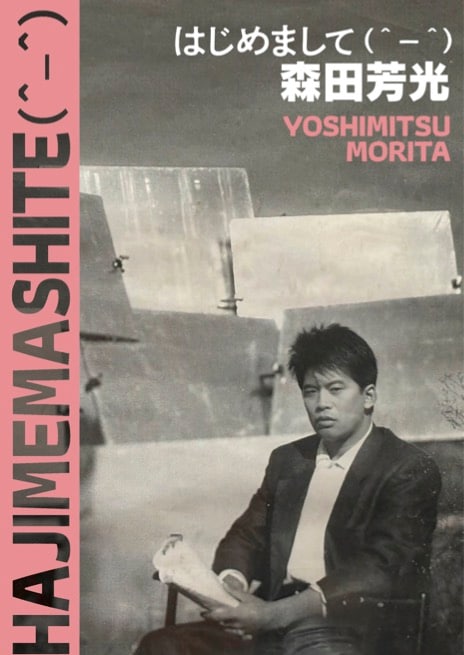

さらに、このタイミングで刊行された森田芳光監督品の入門書ともいえるパンフレット『はじめまして森田芳光』についてもお伝えしておこう。

森田監督全作品の解説&データ、年譜、宇多丸氏による森田芳光論、クリエイターたちによるコメント集「わたしと森田芳光」、海外での評価、そして森田芳光監督の未収録インタビューなどが収録された充実の内容。これは森田芳光監督事務所のニューズ・コーポレイション自らが刊行したもので、企画・編集に携わった三沢和子さんはこう話す。

「2018年の新文芸坐の特集上映から始まって日本各地で森田特集が組まれ、さらに2022年のニューヨークを皮切りに、パリ、ソウル、台湾・高雄など世界各国でレトロスペクティブが開催され、現在、森田作品は内外共に新たな観客を獲得しています。日本であっても、初めて森田作品を観る若い人が多いのです。それらの人たちから『森田監督をもっと見ていくための案内書があれば……』『森田監督について俯瞰する読み物が欲しい』という要望が多く寄せられました。森田作品に初めて触れた若い映画ファン、これまで情報がほとんどなかった外国の映画ファンにとっては、森田芳光監督はどんな監督なのか、他にどんな作品を撮っているのか、と森田作品を見進めていくための“ガイド”がほしいと。それは当然のことだと思いました」

その声に応える形で本書は作成された。海外の映画ファンのためにすべて英語対訳付きというのもすごい! 森田芳光に限らず映画をめぐる本は、研究者のための専門書か、あるいは無いという二極化がほとんど。しかし、たとえばある監督の映画を見て深く感銘を受けたとき、「監督のことをもっと知りたい」とか「次は何を見たらいいのか、」といった探究心を満たしてくれるのに必要なのは、深い研究書ではなく、その前段階の、手軽かつ丁寧なガイド的な本であることは言うまでもない。

とはいえ、外国では仕方ないが、日本においては、たとえ若い人でもあっても映画ファンならば「家族ゲーム」や「(ハル)」を知らない、見ていない、という声を聞くと、正直驚いてしまう。いやいや、よく考えみれば「家族ゲーム」は42年前、「(ハル)」は29年前に公開された映画である。自身のことをふりかえってみればいい。10~20代のときに、30~40年前の映画を、たとえ映画ファンであっても、多くの人たちがその時代の映画を普通に見ていたかというとそれはあやしい。本書はそういう現実を踏まえて生まれた。「知らない」ことを嘆くのではなく、「知らなければ、いまから知ればいい。そして興味を広げて、1本でも2本でも見ていってもらえば」と。だから書名も『はじめまして森田芳光』なのである。あの森田芳光が「はじめまして」というのが面白い。森田監督自身もおそらくこう言っただろうし、ここに森田監督流のユーモアを込められているのが嬉しい(しかも、ある森田作品からの引用でもあることは言わずもがな)。

※本書は、国立映画アーカイブ1F受付にて販売中(書店、ネットでは販売していないのでご注意を)。

3回にわたって国立映画アーカイブ「映画監督 森田芳光」をリポートしてきたが、「展覧会」に携わった森田組スタッフから聞いた話の中で、深く印象に残ったのは「準備作業を通じて、森田監督に出会い直せた、再び会えた」という言葉だった。みんなそろって発したこの言葉が、今回のイベントの核となると言ってもいいだろう。

一般の映画ファンもきっと同じ想いを抱くはず。展覧会で森田芳光に触れ、上映会で作品の数々を見ることで、かつて森田監督作品を見てきた人たちは森田芳光との「再会」を果たし、初めての人は「出会う」ことができる。

思う人がいる限り、存在はなくならない。見る人がいる限り、映画は生き続ける。

2025年、国立映画アーカイブによる展覧会&上映会『映画監督 森田芳光』が、その大きなきっかけになることは間違いない。

文=前野裕一 制作=キネマ旬報社

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。