森田芳光監督と出会う4カ月 見たり、読んだり、写したり、「国立映画アーカイブ」の展覧会が大盛況 【第2回】

森田組スタッフの想い

“森田芳光”を体験してほしい

このように細部までぎっしり詰まった「展覧会」に仕上がったのは、森田監督夫人であり、森田作品のプロデューサーの三沢和子さんと、美術監督の山﨑秀満さんをはじめとする森田監督と共に映画をつくってきた森田組スタッフが全面協力で参加しているからである。

打合せは2024年秋にスタート、約9カ月の時間がかけられた。まるで1本の映画がつくられているようだ。スタッフの総勢は多数になるが、ここでは8月8日に行われた内覧会を終えてホッと一息ついた、数人のスタッフの声を紹介しよう。

◎沖村志宏さん

(撮影部/助手を経て「サウスバウンド」「わたし出すわ」「武士の家計簿」「僕達急行 A列車で行こう」の撮影を担当)

会場で流す森田監督の書斎の映像の撮影、そこから見える窓外の自然の風景のスチール撮影のほか、書籍の運搬、スタッフみんなで選んだ森田作品の名セリフの整理、展示会場のライティングの調整などを担当しました。

森田組スタッフが今回のために再結集したわけですが、みんなもう一度森田作品を作りたかったという想いがあり、それが実現した感覚でもありました。展示会全体のコンセプトを考えていったのがよかったのではないでしょうか。メインは美術の山﨑(秀満)さんと装飾の湯澤(幸夫)さんで、湯澤さんは、自身の撮影の仕事の合間を縫って、打合せや飾り付けに参加してくれました。なかなかできることではないでしょう。

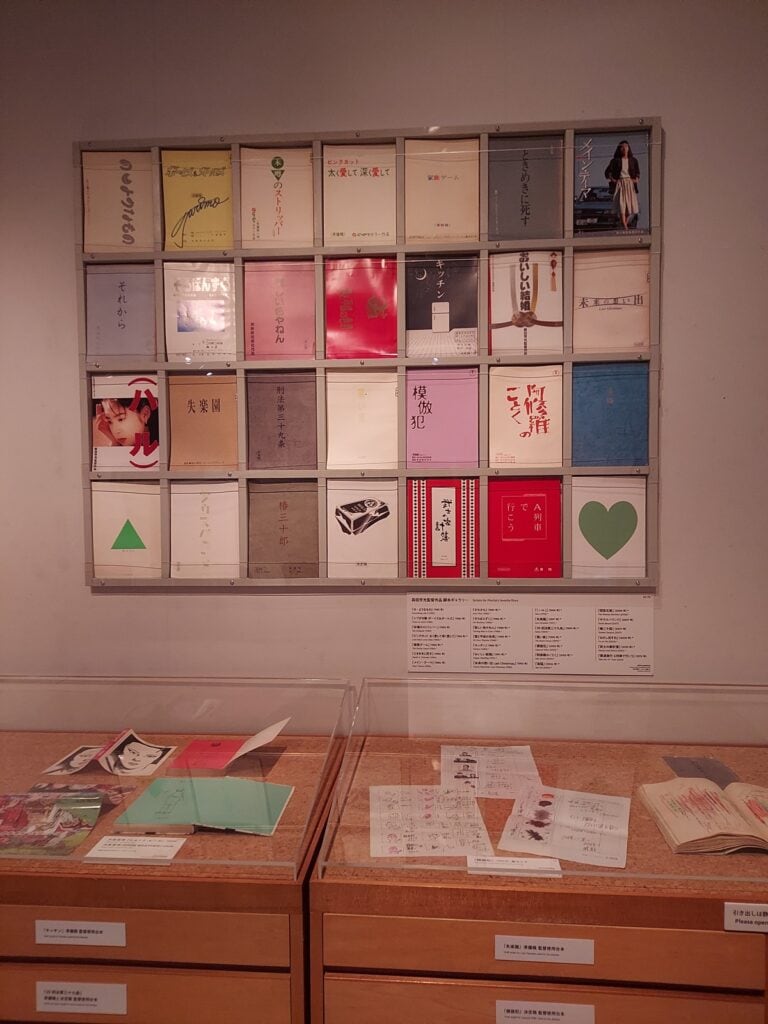

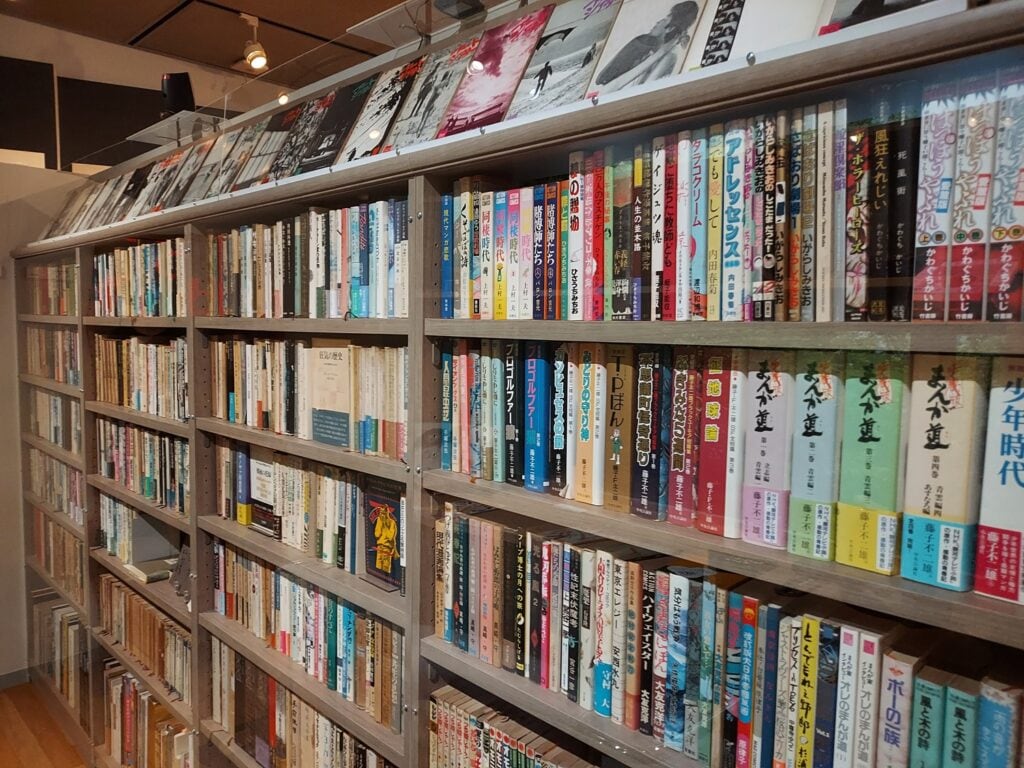

多くの展示会は、ポスターや、台本、スチール写真など“資料”の展示が中心になると思うのですが、今回は監督の子どもの頃の創作ノートや、自主映画時代のアイデアノート、監督の演出のねらいが書き込まれた台本、監督の書斎など、森田監督の原点が感じられる“ドラマ”があるつくりになっているのが素晴らしい。国立映画アーカイブの方が「空前絶後の展示会」とおっしゃいましたが、その言葉にふさわしい、充実した展示会になっていると思います。個人的にお薦めしたいのは、書斎の再現セットに置いてある、自主映画時代のアイデアノートと、子ども時代の創作ノート(流星スーパーと四B仮面)です。今回の展示会用に、来場者に自由に読んでもらうために、複製しました。映画の構想や脚本を書いていた森田監督が過ごした空間で、ひとときの時間を過ごしていただきたいです。

◎杉山泰一さん

(演出部/デビュー作「の・ようなもの」から最後の作品「僕達急行 A列車で行こう」まで15本以上の作品で助監督を務める)

僕は、監督の作品にまつわる思い出の品として「未来の想い出」のキャラクター、ドラコッコのぬいぐるみを提供したのと、監督の創作ノートから展示に最適な箇所を抜粋して並べ方を考える作業をお手伝いしました。

監督のノートを見ると、森田さんが監督デビュー前に、映画のカット割りやアイデアをコツコツと几帳面に書き溜めていたことを知って驚きました。生前にはそんなノートは見せてもらえなかったですから。

いろんなことがまだ記憶に残っているので、みんなで記憶を呼び起こして「こんなことがあった」「あんなことがあった」と監督や撮影のことを思い出し、監督を振り返ることができたので楽しい作業でしたね。

監督が実際に使っていた撮影台本には、監督が現場で思いついたインスピレーションがいろいろと書き書き込まれているのですが、書き殴っている字なので読みづらく(笑)、それを僕ら演出部が解読して現場の各部スタッフに伝えたり、「それから」や「そろばんずく」の頃だったと思いますが、監督が各シーンのテーマをオールスタッフ打合せのときに発表して、それをみんなが書き写して作業した、なんてことも思い出しました。

その台本を数多く展示しています。“見る”だけでなく“読む”ところも多い展示会なので、足を運んでいただければ、飽きないで見てもらえると思います。僕も全部はまだ見ていなので、これから見るのが楽しみです。

◎堀口正樹さん

(演出部/「失楽園」「39 刑法第三十九条」「黒い家」などで助監督を務める)

監督が使われていた台本の中で、面白そうなページを選んでそれを陳列する、アイデアノートの中からいろいろと選択する作業を担当しました。

その準備段階で台本のどのページを見てもらえばいいかを選ぶために深く読み込んでいると、ああこの作品では森田監督はこういうことを考えていたのかと改めて勉強になりましたね。だから、いろいろな発見があって楽しい作業でした。みんなで打合せや準備をしているときに監督の気配を感じることがありました。絶対に来ていましたね(笑)。ときどき「真面目すぎるよ」とか「もっとしっかりしろよ」とか。森田組の現場にいるような懐かしい感覚を抱きました。

今日(8月8日の内覧会)、阪本順治監督や吉田大八監督、山下敦弘監督がいらしていましたが、脚本のコーナーを食い入るように見ていた姿が印象的でした。森田監督の演出の秘密を知りたいという想いがあったんじゃないかなと思うんです。“森田芳光”という人の手触りを感じるのは、映画がもちろんですが、台本にはその片鱗があるので、森田映画を好きな方はもちろん、これから映画を志す人にはぜひ見てほしいですね。

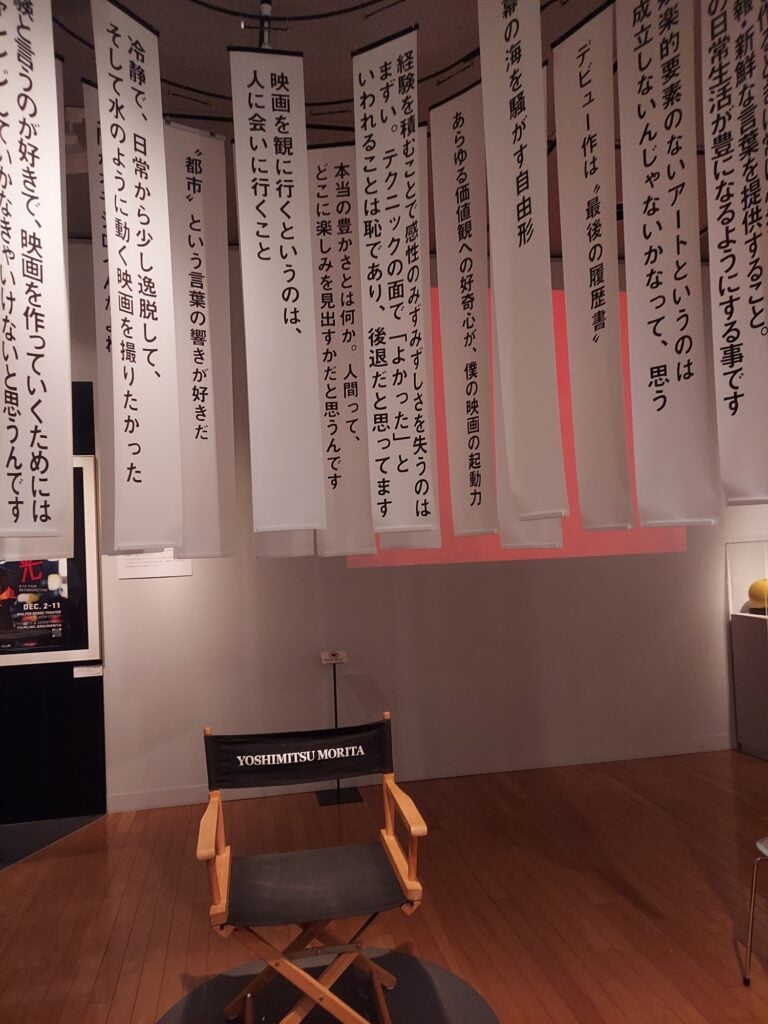

展示会全体は、山﨑さんのデザインは「素晴らしい」の一言に尽きるですが、加えて、とにかく居心地がいいんです。ずっとここに居たくなる空気がある。吸い込まれるような感じがあって、それがとても心地良い。ぜひ“森田芳光”を体験していただきたいです。

◎橋本靖さん

(制作部/「愛と平成の色男」から「僕達急行 A列車で行こう」まで10本以上の作品を担当)

情報整理や許諾申請の一部のお手伝い、準備段階に入ってからはスタッフのスケジュールの調整、ポスター横やコメントコーナーに掲示された各作品の印象的なセリフは、スタッフや関係者から募集したものなのですが、その集まったセリフの精査と原稿化などを担当しました。その作業の過程で改めて作品を見ると、セリフの確認作業は終わっても、そのまま映画を見続けてしまうことが多かったです(笑)。

改めて森田監督の映画を見ると、新たな魅力に気づくということが当然あるのですが、その一方で、制作当時のことを思い出して、(自分の仕事として)もう少しできたのでは? ここをこうすればよかったのでは? と今更ながら個人的な反省の気持ちがわき起こります。当時だってその都度反省して、次に呼んでもらえたらここを改善しよう、がんばろう、と思ってきたのですが、監督が亡くなったことでそれができなくなってしまった。もう取り返すことができないと思っていたところに、今回の展示会の準備の話をいただいて、もう一度森田組の仕事ができる、まさにボーナストラックのような、喜びがありましたね。

(完成した展示会は)山﨑さんしかできない発想がいくつもあり、湯澤さんがそれに応えるという、お二人のコンビは鉄壁でした。展示会というと“見せる”ことが当たり前なのですが、書斎にしろ、ポスターの並べ方にしろ、監督ゆかりの品を持ってきてただ陳列するのではなく、森田芳光っぽい“空間”を作る。これは山﨑さんと三沢さんに共有した想いだったと思います。見るだけでなく、感じてほしいと、と。

山﨑さんにしても湯澤さんにしても、自分たちがやる以上は、単なる展示会にはしたくないという想いがあって、いろいろなアイデアを随所に盛り込んでいる。入口の暖簾一つにしても写真の選択やライティングなど考え尽くされているし、全作品のポスターの掲示にしても斜めの壁を作って立体的に見せています。壁面を増やしたいから壁を作って迷路みたいなつくりするのが定石でしょうが、それをあえて出口に向かって一気に見せているのは大胆な発想だと思います。書斎から見える窓の外の風景もそうですが「奥行き」をつくる、それが森田芳光っぽい“空間”をつくることにつながっていると思うんです。「家族ゲーム」の写真撮影やシナリオの引き出しも、観覧者参加型にしていきたいという要素もそういうことだと思います。

一方で僕らは“展示会”には精通していない。アーカイブのスタッフの方たちは、展示会に関して十分な経験を積んでいらっしゃる。アーカイブの方たちの力なしでは展示会の必要なスタイルは整えきれなかったと思うんです。

「ルーティンに頼らない」、でも「独りよがりにやる」のではなく、アーカイブの方たちの蓄積されてきたものは尊重して活かしながら、新しいものをつくる。これは森田監督が映画をつくる姿勢と同じで、これが森田監督のDNAを受け継いだ者たちが手がけているということだと思います。今回、森田組とアーカイブの人たちとのいいコラボレーションになったのではないでしょうか。

◎山﨑秀満さん

(美術監督/「黒い家」「阿修羅のごとく」「海猫」「間宮兄弟」「サウスバウンド」「わたし出すわ」を担当)

初めは僕にできるのかなと思いましたが、自分の仕事としては最後になるかもしれないという気持ちもあったので、そういう姿勢で臨みました。だから、想いはすごく入っています。

展覧会には多くの人に来ていただき、長く滞在してずっと森田監督を見てほしい。「間宮兄弟」の間宮兄弟の部屋みたいになればいいなと思っていました。だから、堀口さんの「すごく心地いい、ずっとここにいたい」という言葉は嬉しいですね。それを目指していましたから。ただ、僕には特別なアイデアはあまりなかったんです。三沢さんやスタッフみんなが持っているイメージを聞いてきて、それをまとめて具象化していく。どうすれば三沢さんたちの森田監督への “想い”を具体的な形にできるか、それに苦心しました。

企画段階から森田組スタッフが集合して何度も打合せをして臨んだので、森田組がまた集まって森田監督の映画を作ったみたいな感じでした。森田さんの歴史があるからこういう展示会ができるんですが、みんなの協力がないと絶対にうまくいかなかったと思います。

(関係者やマスコミが多数参加した内覧会で、満足度は100パーセントという声について)最高に嬉しいです。森田監督の関係者の方、森田さんの映画をずっと見てこられた方、研究されている方、森田作品を愛してきた方々が心から喜んでいただけたようなので、ホッとしました。本当に最高ですね(笑)。

*山﨑秀満さん、湯澤幸夫さん、三沢和子さんの詳しい話は、国立映画アーカイブの機関誌『NFAJニューズレター』第29号(2025年7月-9月号)に掲載されているので、そちらもぜひご一読ください。

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。