「骨伝導ケータイ」はなぜ消えた? “早すぎた名機”の現在地をたどる

スマートフォンの流行前、多くの人が利用していた「ガラケー」。世界的に見ても稀なレベルで技術的発展を遂げており、着信メロディの和音数を増やし、液晶画面の色彩の豊かさや、折りたたみ、スライド、回転式など、新機種が出るたびにそのデザインでも話題になっていました。

そんななか、ひときわ異彩を放つコンセプトを掲げた製品が、「耳」ではなく「骨」で音を聞く『骨伝導ケータイ』でした。

しかし、あれから20年以上の歳月が流れた今、私たちの手元にあるのは画一的なデザインのスマホばかりです。あの斬新な「骨伝導ケータイ」は、一体どこへ消えてしまったのでしょうか。なぜ、あれほどユニークな技術は、携帯電話の主流になることなく、歴史の片隅に追いやられてしまったのでしょうか。

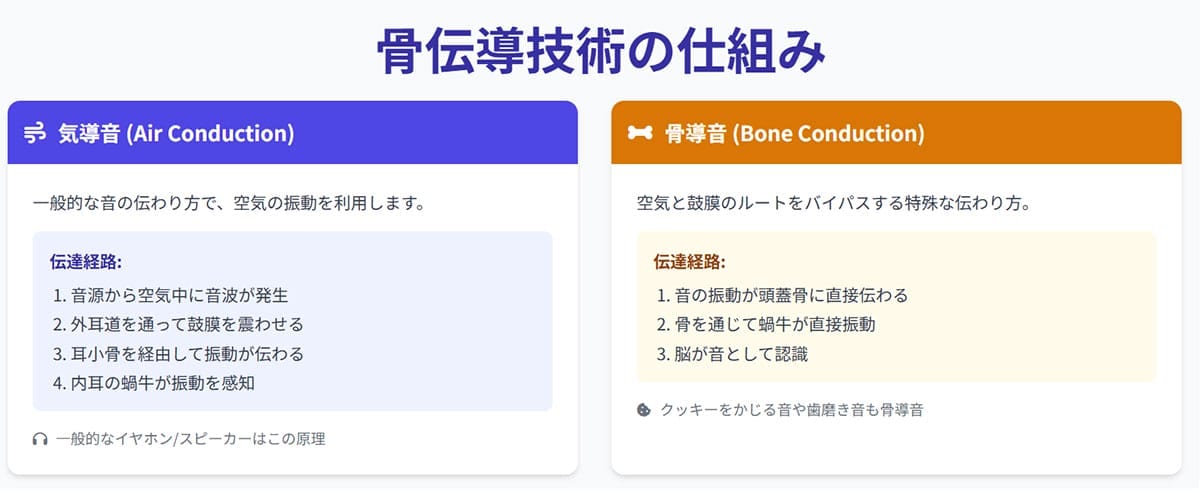

骨伝導技術の基本 – なぜ「骨」で音が聞こえるのか?

そもそもなぜ「骨伝導」は、耳の穴を介さずとも音を認識できるのでしょうか。その原理は、音の伝達経路の違いにあります。

私たちが日常的に「音を聞く」と認識している現象のほとんどは、「気導音(きどうおん)」によるものです。これは、音源から発せられた音波が空気中を振動として伝わり、外耳道を通って鼓膜を震わせ、その振動が耳小骨を経て、最終的に聴覚を司る内耳の「蝸牛(かぎゅう)」に到達する経路を指します。一般的なイヤホンやスピーカーは、この空気の振動を利用して音を届けています。

一方、「骨導音(こつどうおん)」は、この空気と鼓膜のルートを完全にバイパスします。音の振動を、頭蓋骨などの骨に直接伝えることで、蝸牛を震わせ、音として脳に認識させる技術です。実は、私たちは無意識のうちに骨導音を体験しています。たとえば、クッキーをかじる時の「サクッ」という音や、歯を磨く時の音は、鼓膜だけでなく、顎の骨を通じて直接内耳に伝わる骨導音の割合が大きいです。骨伝導技術は、この現象を活用した技術です。

『骨伝導』のメリット

骨伝導のメリットはまず「周囲の騒音レベルの影響が小さい」ということです。

工事現場や駅のホーム、繁華街といった騒がしい環境では、気導音は周囲の雑音にかき消されやすいです。しかし、骨伝導は骨を通じて直接音を伝えるため、周囲の騒音レベルに影響されにくく、相手の声をクリアに聞き取ることが可能になります。これは、骨伝導ケータイが当初、最も訴求した利点でした。

また鼓膜や耳小骨といった音を伝える「伝音系」に障害がある「伝音難聴」の場合、気導音では音を聞き取ることが難しいです。しかし、内耳の機能が正常であれば、骨伝導によって音を届けることが可能になります。つまり難聴の方でも通話しやすい端末として骨伝導ケータイには大きな可能性があります。

なお、骨伝導技術は100年以上前から補聴器の分野で応用されてきた歴史を持っており、骨伝導の仕組み自体はそれ以前から知られてもいました。

たとえば18世紀のベートーベンは難聴になった後、口に加えたタクトをピアノと接触させ、顎の骨を振動させることで音を感じていたという説もあります。これは、骨伝導の原理を作曲に応用していた一例だと言えるでしょう。

骨伝導ケータイの登場

2003年12月9日、携帯電話業界に静かな衝撃が走りました。当時KDDI傘下にあったツーカーが、世界で初めて骨伝導スピーカーを搭載した携帯電話「TS41」を発表したのです。 製造は三洋電機が担当しました。

まず、当時の大手キャリアがカメラの高画素化や3Gサービスによる高速通信を競うなか、ツーカーは「シンプル」「使いやすさ」、そして「通話品質」といった、より本質的な価値に焦点を当てる戦略をとっていました。CMの「話せりゃええやん」というキャッチコピーは、その姿勢を象徴しています。

つまりツーカーが手掛けた骨伝導ケータイは、「通話品質へのこだわり」の集大成とも言える製品でした。端末の背面、サブディスプレイの上部に「Sonic Speaker」と名付けられた振動装置を搭載。通話時にこの部分を頬骨や顎の骨に当てることで、騒音のなかでも相手の声が明瞭に聞こえるという、これまでにない通話体験を提供しました。

骨伝導ケータイが主流にならなかった理由とは?

骨伝導技術は「通話音声の聞き取りやすさ」という点では画期的でしたが、当時の技術レベルでは、そのメリットの反面、無視できないデメリットも抱えていました。

まず当時の携帯電話は「話せりゃええやん」というキャッチコピーとは裏腹に、「着うた®」などの音楽コンテンツを楽しむマルチメディア端末としての発展が顕著でした。骨伝導は骨を振動させて音を伝えるという構造上、特に空気の振動を豊かに使って表現される重低音の再現が極めて困難であり「音質」には難を抱えていました。

加えて耳を塞がないオープンイヤー構造はメリットであると同時に、音漏れしやすいというデメリットも生みました。静かな電車内やオフィスで使うには、周囲への配慮が必要でした。さらに、音量に比例して振動そのものも強くなるため、人によっては「くすぐったい」「不快」と感じることもありました。この物理的な刺激は、長時間の使用をためらわせる一因となりました。

これらの技術的なトレードオフは、骨伝導ケータイの利用シーンを「騒音下での通話」という非常に限定的なものに留め、幅広いユーザーに受け入れられることを阻む結果となったと言えるでしょう。

スマホの登場

「骨伝導ケータイ」に対する逆風としては、初代iPhoneの登場も無視できません。

ユーザーの関心は「通話品質」から、「インターネット接続」「アプリケーション」「大画面タッチパネル」へと急速にシフトしました。通話は数ある機能の一つに過ぎなくなり、「通話の聞き取りやすさ」という一点突破型の骨伝導ケータイの魅力は、市場全体の大きな変化のなかで相対的に低下してしまいました。

またスマートフォンの普及は、携帯電話のデザインを「フラットな一枚板」へと収斂させました。かつての折りたたみ型ガラケーには、骨伝導スピーカーのような特殊な物理部品を組み込む設計上の自由度がありました。しかし、薄型化と大画面化を追求するスマートフォンのデザインにおいて、厚みとスペースを要する振動装置を搭載する余地は、物理的にも思想的にも失われていきました。

骨伝導ケータイは現在も存在するのか? 骨伝導技術の現在地

ツーカーが手掛けた骨伝導ケータイは2025年現在、「消えた」と言って良いでしょう。しかし骨伝導技術そのものが廃れたわけではなく、むしろ新たな主戦場で大きな花を咲かせています。

2010年代以降、骨伝導技術は新たな主戦場を見出しました。それが「骨伝導イヤホン」市場です。2011年に米国で創業したShokz(旧AfterShokz)に代表される専門メーカーの登場が、この市場を牽引してきました。

骨伝導技術は大きな発展を遂げ、たとえば課題であった音漏れに関しても、再生中の音と逆位相の音を発生させて音漏れを打ち消す技術(リバーサルフェーズアンチリーク技術など)が開発され、静かな場所でも気兼ねなく使える製品が増えています。

こうした技術的進化に加え、現代社会のニーズが市場拡大を強力に後押ししています。耳を塞がない安全性から、ランニングやジムでのトレーニング中に利用する「スポーツ用途」が一大市場を形成しました。さらに、コロナ禍を経て定着したリモートワークやオンライン会議では、長時間の装着でも疲れにくく、家族の呼びかけにも応じられる骨伝導イヤホンがビジネスツールとしても再評価されました。

また、骨伝導技術は現在ウェアラブルデバイスとの相性の良さにも注目が集まっています。

ポストスマートフォンとして有力視されるスマートグラスやAR(拡張現実)グラスにとって、音の伝え方は重要な課題です。耳を塞がずに視覚情報と聴覚情報をシームレスに提供できる骨伝導技術は、これらのデバイスと極めて相性が良いです。京セラは、2025年の大阪・関西万博で、骨伝導スピーカーとバイタルセンサーを内蔵した新型イヤホンを公開し、人間の聴覚やセンシング技術を拡張する未来の体験を提示しています。

振り返ると、「骨伝導ケータイ」は、あまりにも早く生まれすぎたのかもしれません。それは「通話」という単一の機能が携帯電話の価値の中心であった時代の、徒花のような存在でした。騒音下での明瞭な会話という、一点突破の鋭いコンセプトは持っていました。

しかし、そのために音質やバッテリー、デザインの自由度といった多くを犠牲にしなければなりませんでした。そして、市場が「通話」から「インターネット」へと価値の軸足を移した時、その鋭利な先端は、もはや時代の中心を捉えることはできませんでした。

とはいえこれは、技術そのものの失敗ではありません。むしろ、技術が持つポテンシャルと、市場が求めるニーズ、そして周辺技術の成熟度との間に生じた「タイミングの不一致」がもたらした必然的な結末だったと言えるでしょう。携帯電話というプラットフォームは、骨伝導技術がその真価を最大限に発揮するには、あまりにも制約が多すぎたのです。

一方、携帯電話という形では一度は市場から消えた「骨伝導」は、十数年の時を経て、「イヤホン」という新たな身体を得て蘇りました。

スポーツ、ビジネス、ウェルネス――。現代の多様化したライフスタイルは、かつてはニッチとされた「耳を塞がない」という価値に、新たな光を当てました。技術は成熟し、かつての弱点を克服し、市場はついにその価値を理解するに至りました。時代が、ようやく骨伝導技術に追いついたと言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。