2000万円!千利休が作った本物の茶杓 鑑定人も「文化財級」:開運!なんでも鑑定団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

7月29日(火)に放送した「開運!なんでも鑑定団」(毎週火曜 夜8時54分 MC:今田耕司、福澤朗、菅井友香)に、「千利休が作った茶杓」が登場。超ド級の鑑定額に、スタジオが騒然となった。

【動画】まさかの2000万円!千利休が作った本物の茶杓、鑑定人も「文化財級」

依頼品は、依頼人の夫の実家の蔵に長年眠っていたという「千利休の茶杓」。

「茶杓(ちゃしゃく)」とは、抹茶を容器からすくって茶わんに入れるための道具だ。

依頼人が若い頃、義父が「うちにはいいお宝があるんだぞ」と話してくれたそう。何度も聞かされていたため、依頼人は絶対に本物だと信じているが、夫はその話を全く聞いたことがなく、信じていないという。今回、鑑定を依頼して白黒つけることに。

千利休は、安土桃山時代に「佗茶」を大成した茶人。

少年時代から"茶の湯"をたしなみ、その名が広く知られるようになったのは50歳を過ぎてから。大名に仕え、茶会を取り仕切る「茶道」に、織田信長から抜擢されたことがきっかけだった。

当時、信長は町中の間で流行していた「茶の湯」を政治に利用。「御茶湯御政道」と称し、茶会を開くには信長の許可を必須とし、茶道を正式な武家儀礼とした。

1582年、「本能寺の変」で信長が横死すると、豊臣秀吉が天下を取る。

秀吉も利休を「茶道」に任命し、関白就任を祝うため京都御所で開かれた「禁裏茶会」では、正親町天皇に献茶した秀吉の後見役を務めた。

利休の「号」はこの茶会の直前に賜ったもので、64歳にして天下一の宗匠となった。

しかし、秀吉と利休の蜜月は長く続かなかった。

1591年、利休は突然秀吉から切腹を命じられ、享年70で自刃。その理由として、大徳寺山門に安置した利休の木造が雪駄を履き、その下を通る天皇や秀吉に対し不敬だとされたが、これは理不尽な罪状であり、真相は不明である。

利休が大成した「佗茶」とは、空間を極限までそぎ落とし、簡素・静寂を重んじ、もてなす客と無言の会話を交わすというもの。

そのため、利休が設えた茶室「待庵」はわずか2畳。出入り口は小さな躙口(にじりぐち)で、武士であっても頭を下げないと入れない。そこには、"茶室に入った者は誰もが平等、無我の境地で茶を味わってほしい"という思いが込められていた。

茶道具においても同様。「竹花入」を初めて用いたのは利休で、自ら竹を切り出して作った。上部に窓を設け、胴には二節を取り入れ、大きなひび割れさえ景色とした。

利休が自ら手掛けたもう一つの茶道具が「茶杓」だ。

もともと中国の薬匙を原型とし、象牙や金属で作られていたが、佗茶の世界では高価な名物をただ闇雲にありがたがる既成の価値観を否定した。

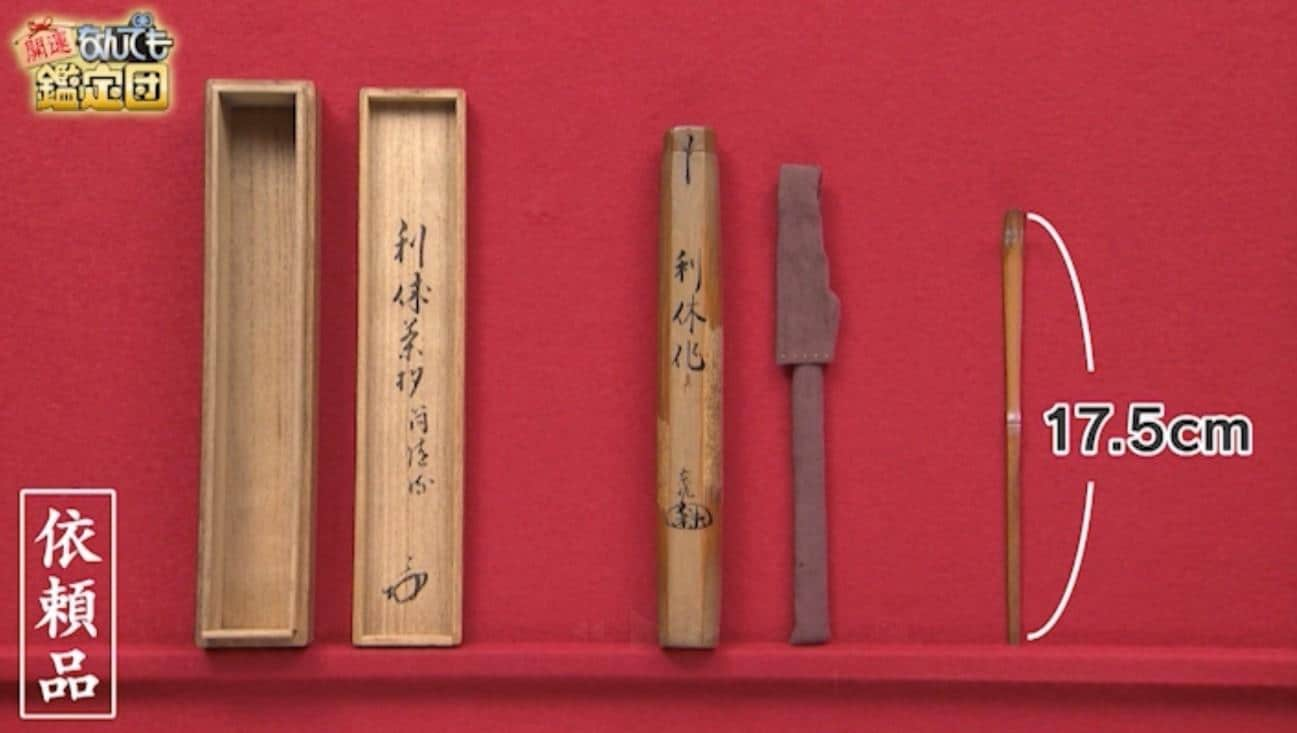

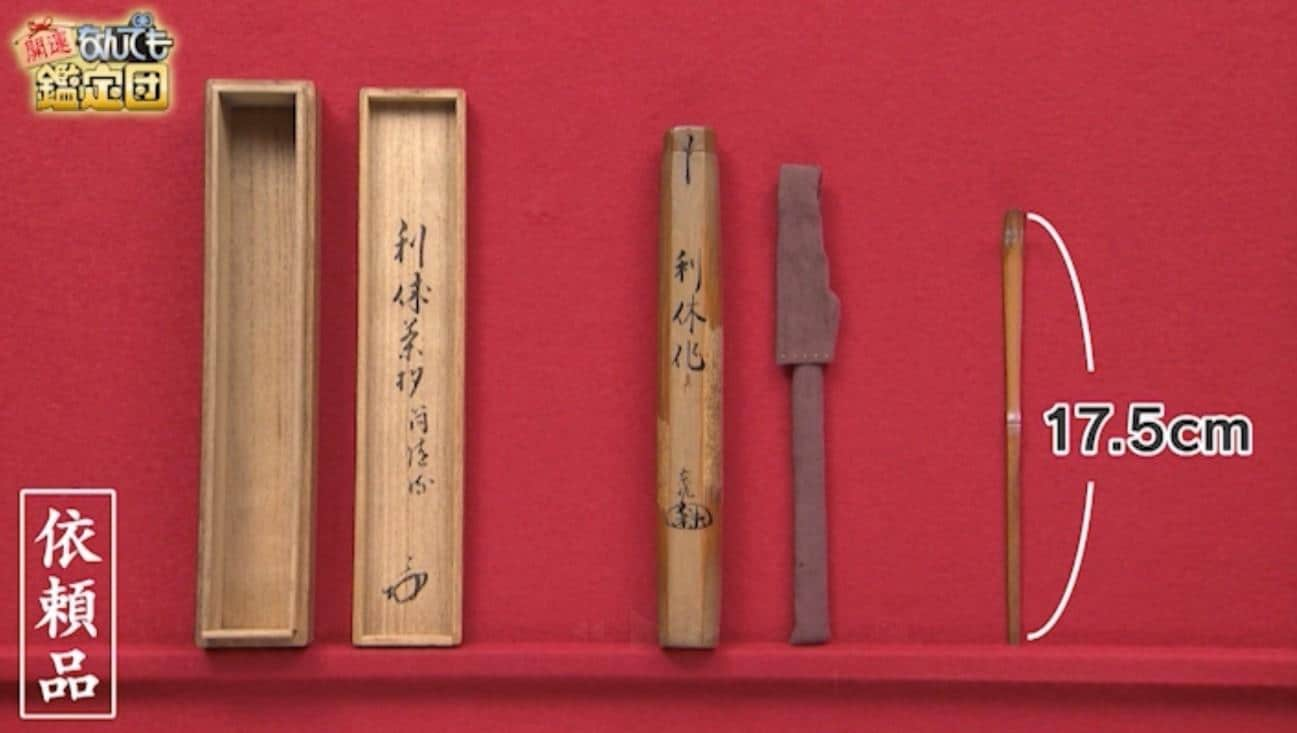

改めて依頼品を見てみよう。茶杓は長さ17.5cm。

樋は深く、櫂先は急カーブを描いている。

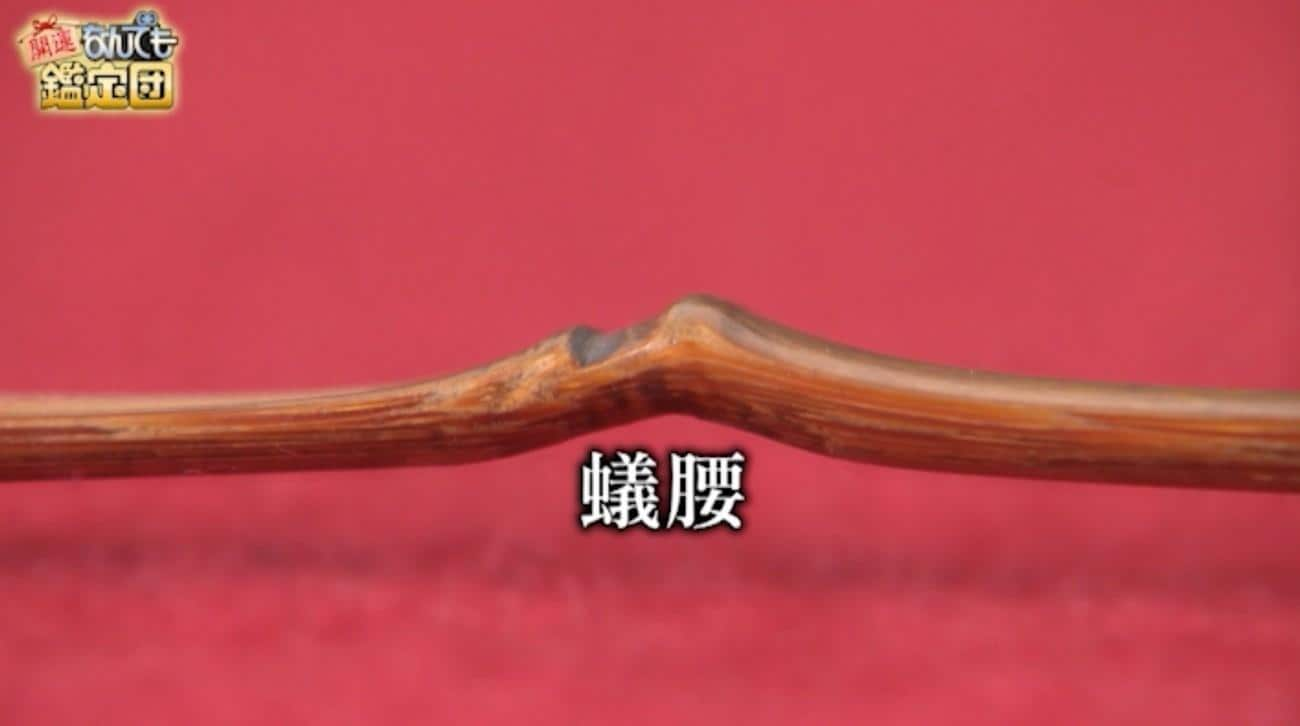

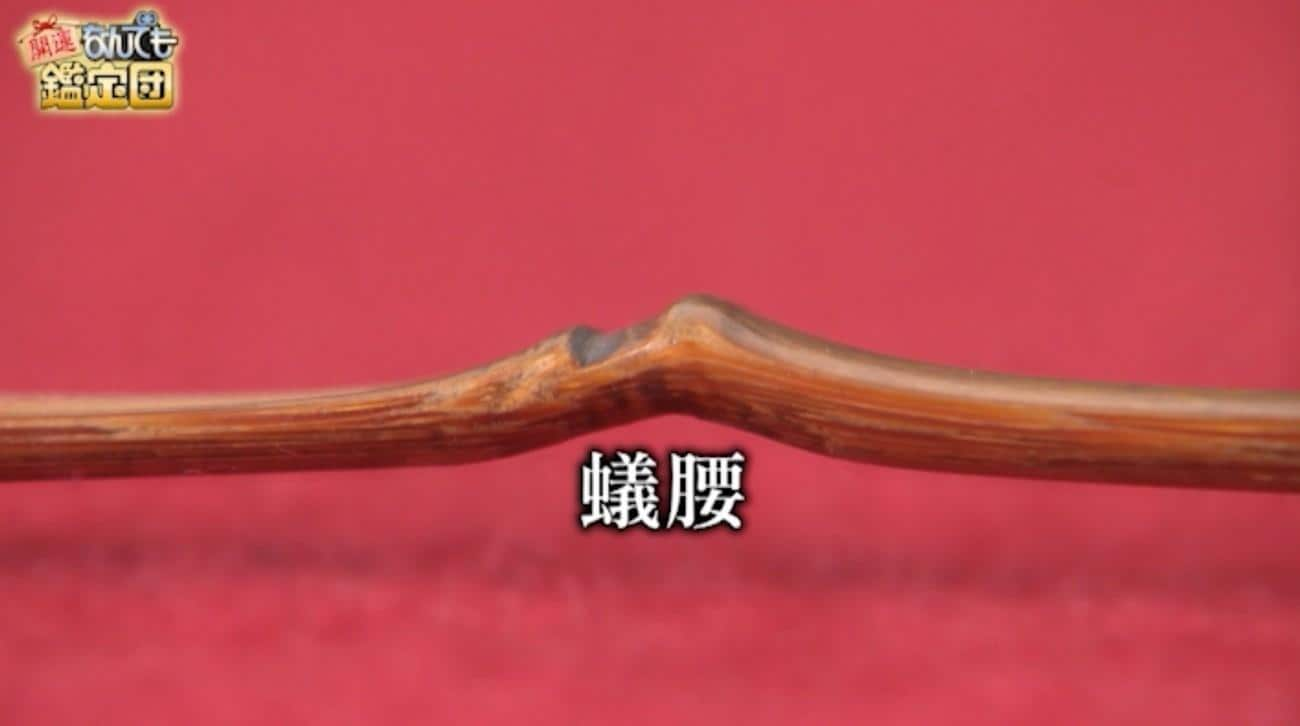

節裏を薄く削った「蟻腰」で、利休の茶杓の特徴を備えている。

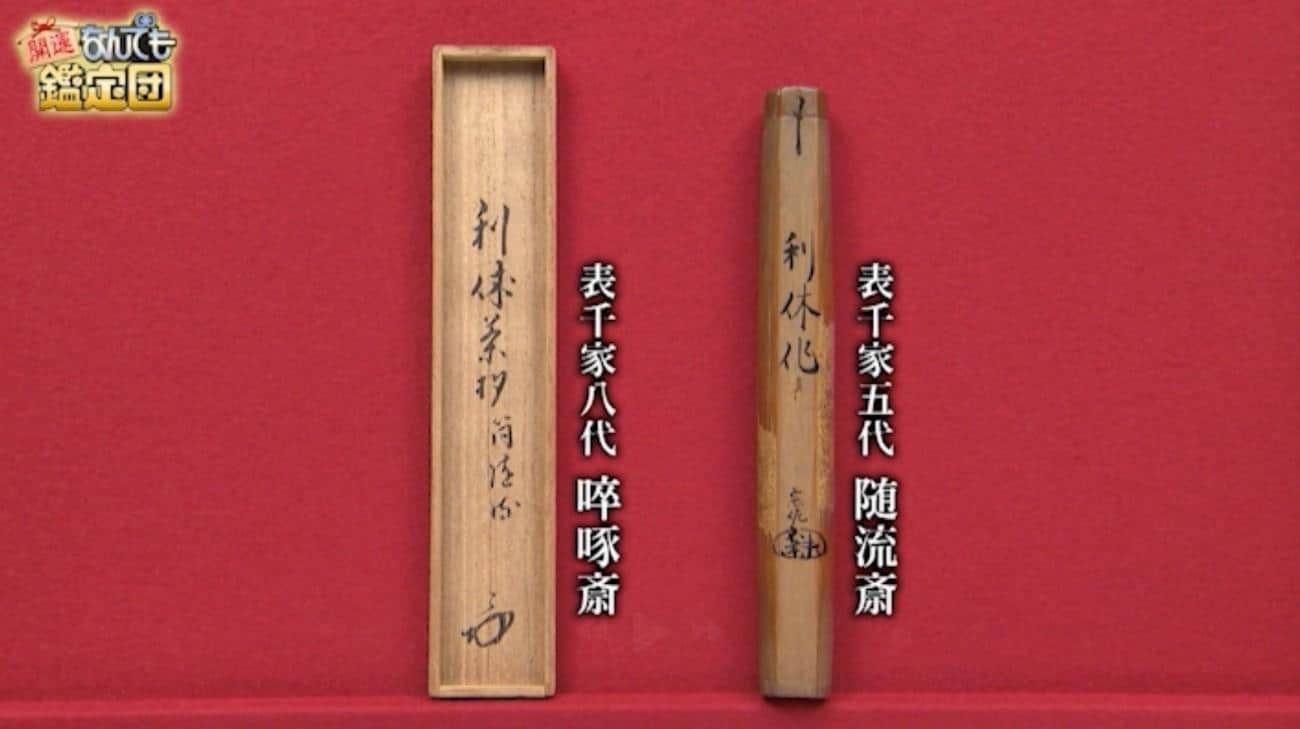

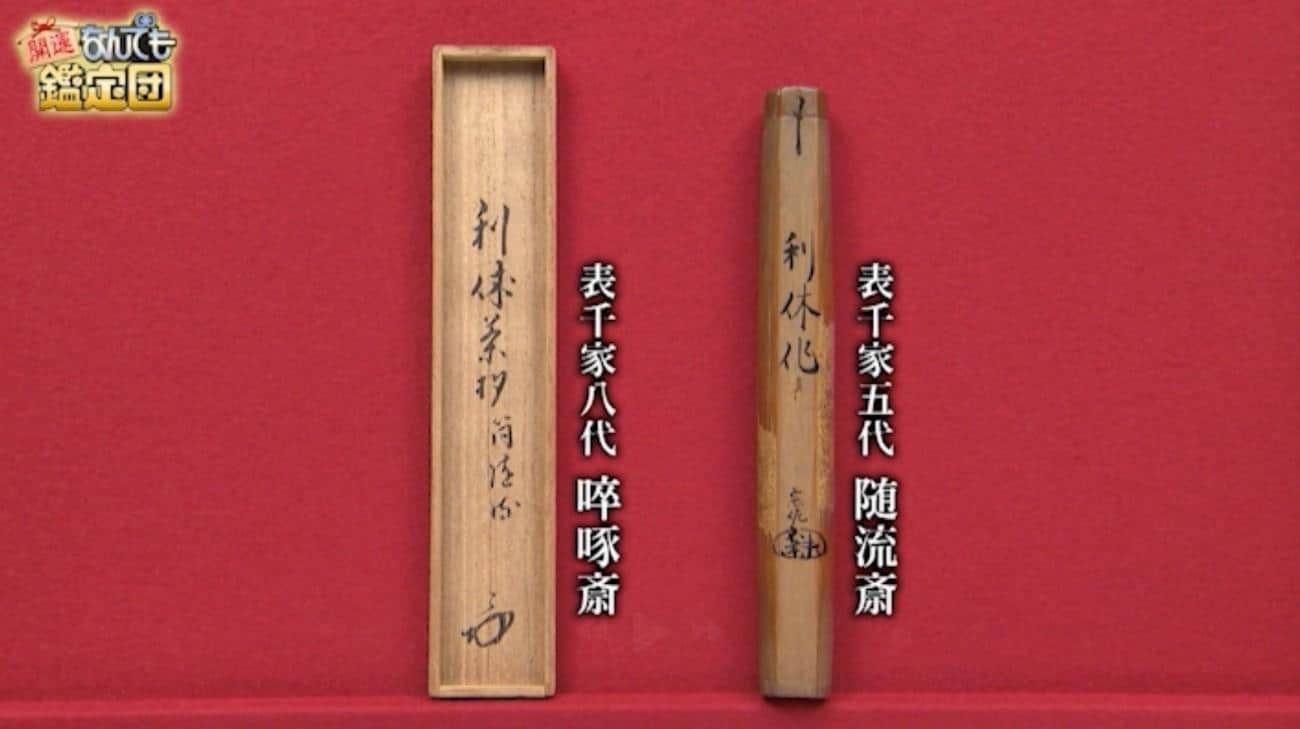

また、茶杓の筒には「表仙家五代 随流斎」、箱のふた裏には「表千家八代 啐啄斎」の極めが書き添えられている。

ゲストの岡田結実は「厳重に保管されている感じが本物っぽい」とコメント。菅井も、箱に書かれた文字を指し「利休って書いてありますもんね」と目を輝かせる。

今田も「全くごちゃごちゃついてなくて、まさに千利休の世界観。質素」とコメントし、福澤は「わびさびの世界ですよね」と引き込まれていた。

依頼人の評価額は期待を込めて100万円。利休作の本物なら、とんでもない大発見となるが…

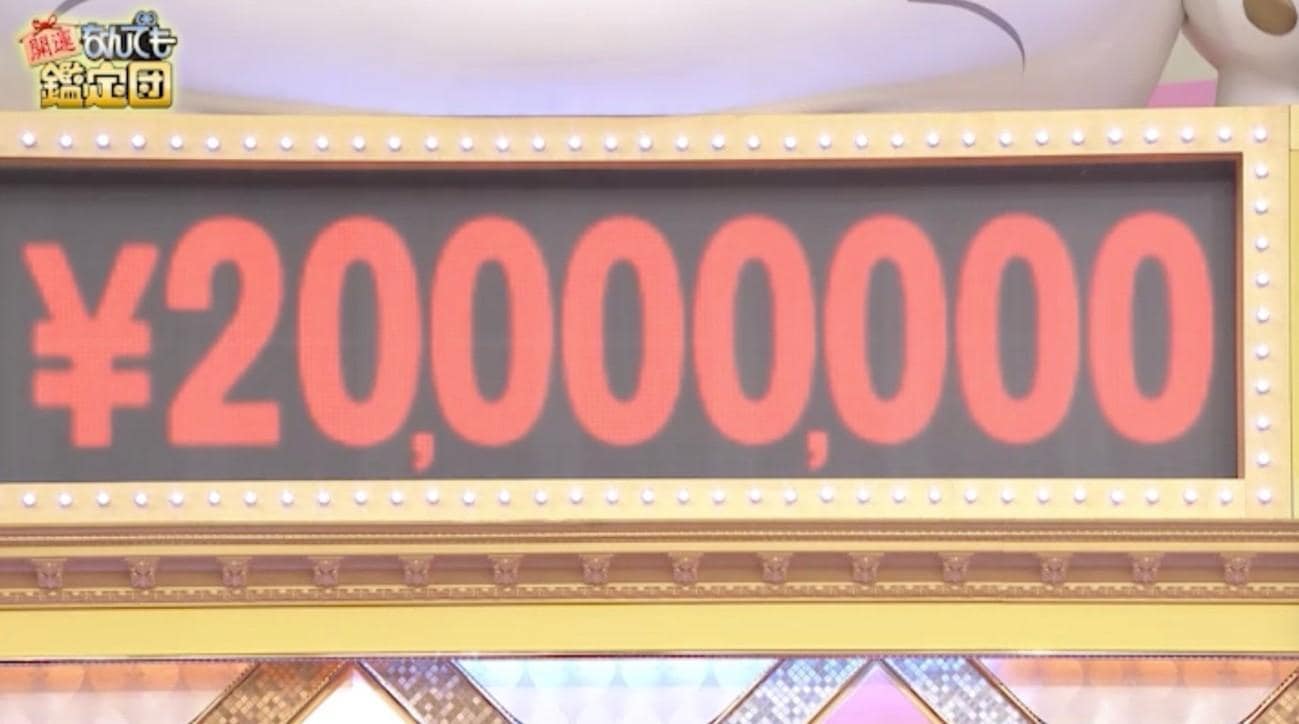

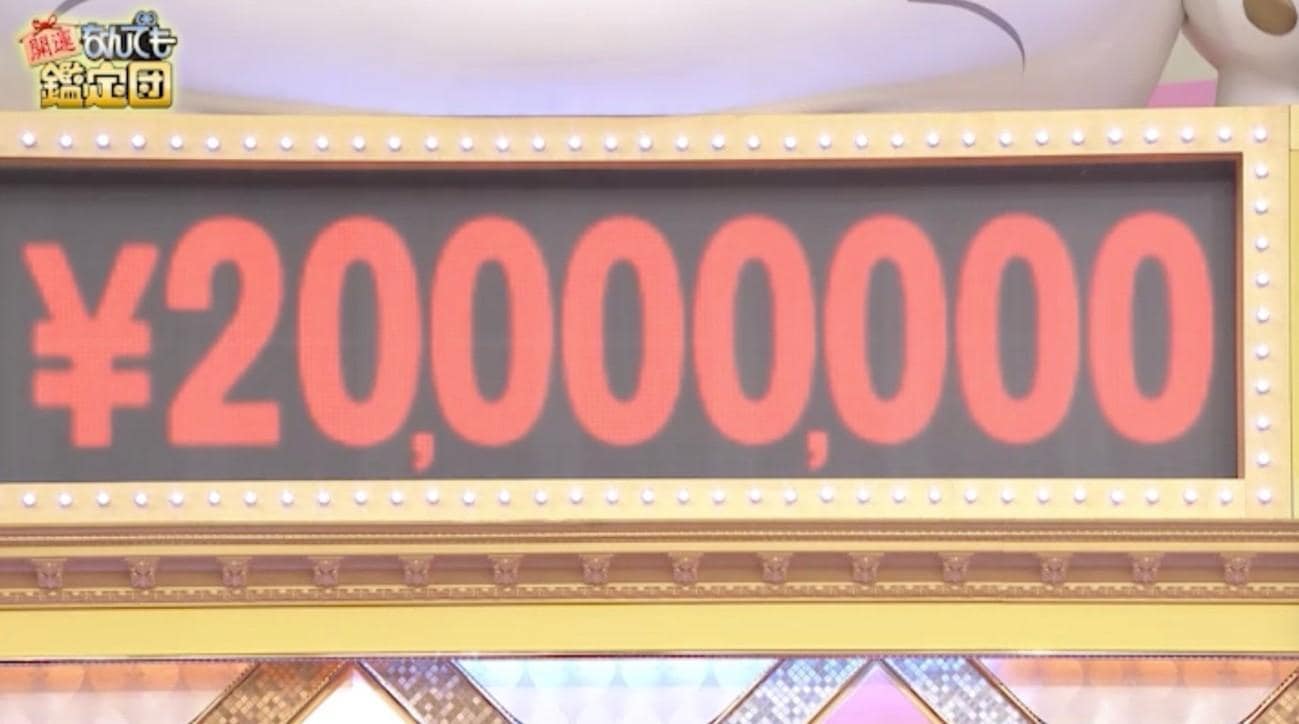

鑑定額は…なんと2,000万円!

まさかの超ド級鑑定額に、今田は「うわー! これはえらいのが出た…」と絶句する。

鑑定を担当した古美術鑑定家・中島誠之助氏は、「千利休が削った自作の茶杓で間違いありません」と太鼓判。「櫂先から中節まで樋という溝がスッと伸びて、これを"利休型"といいます。"蟻腰"という造形は、利休の考案によるもの」(中島氏)。

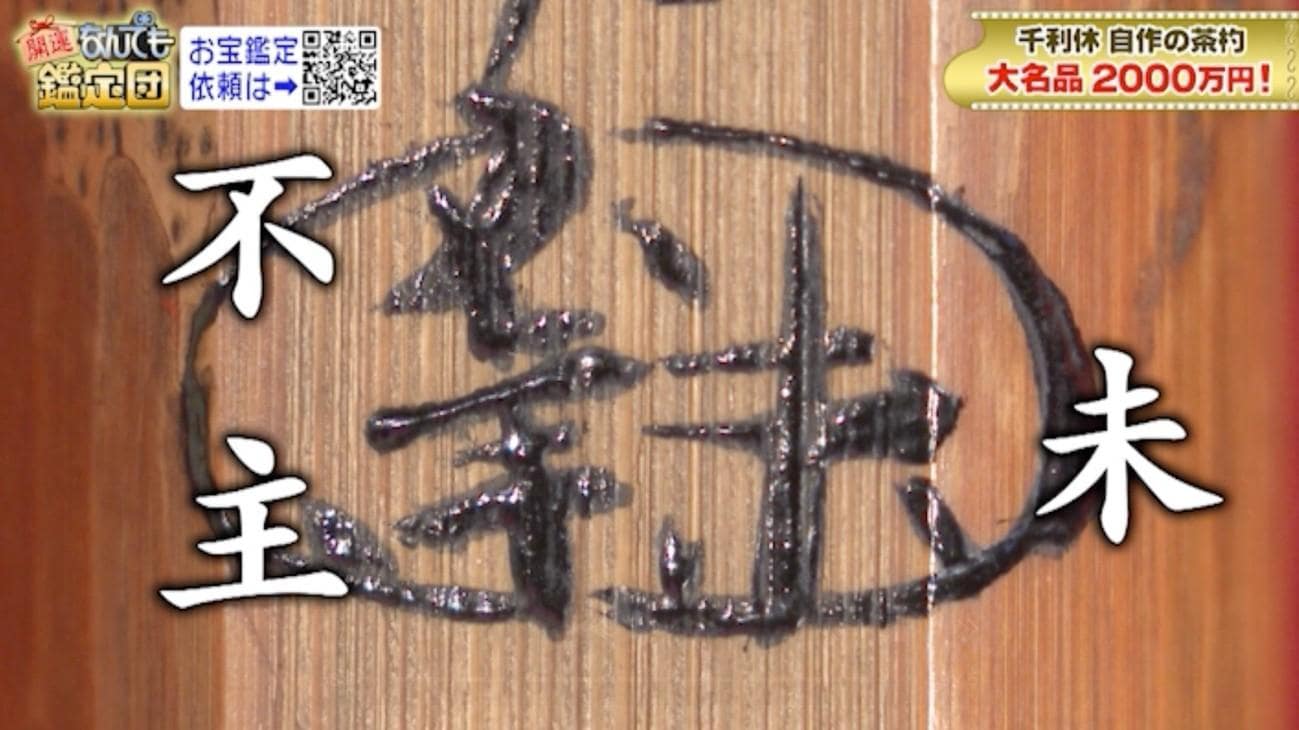

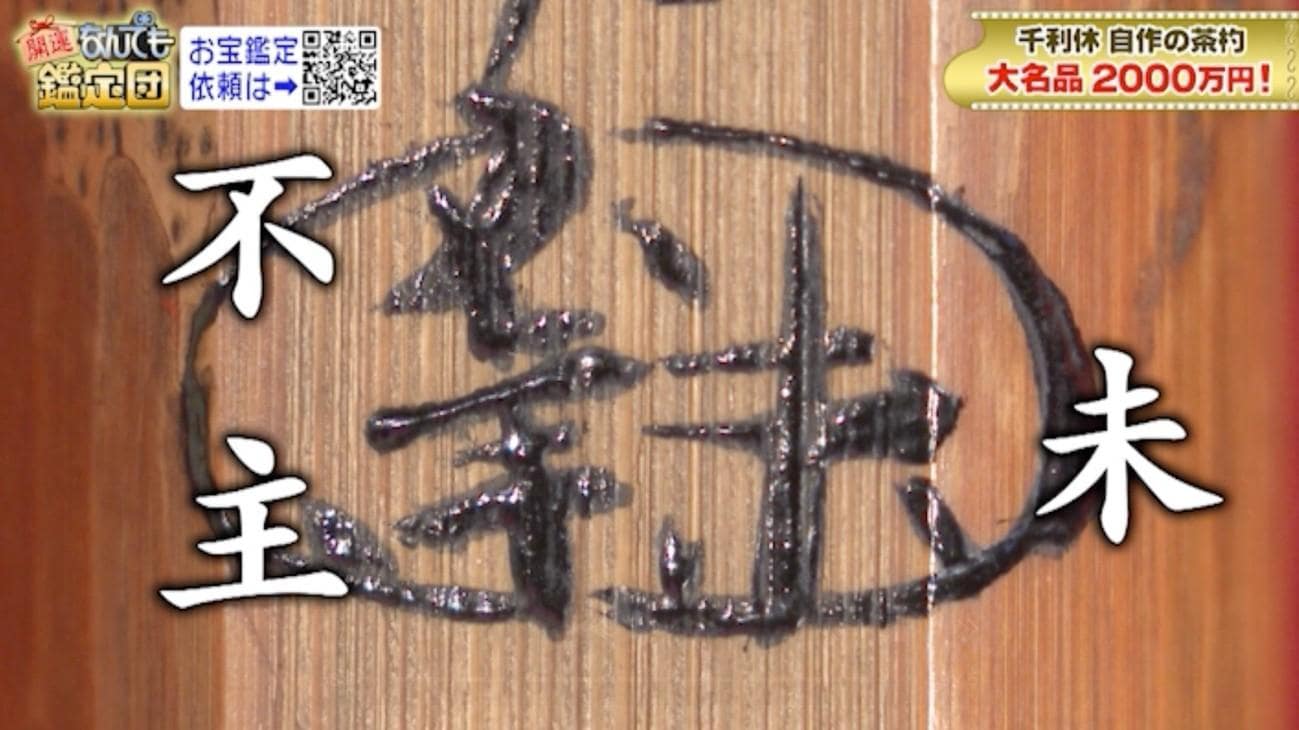

筒に記されている「表仙家五代 随流斎」の花押は、「未主不(いまだ主ならず)」という文字を丸で囲んだもので、「非常に特殊な花押」と中島氏。

また、箱のふた裏に記された「表千家八代 啐啄斎」は、利休二百回忌の茶会という、千家にとっての一大イベントを成し遂げた人物。

中島氏は「次第の整った名茶杓。貴重な文化財です」とコメントし、依頼人は「義父も天国で大騒ぎしていると思います」と感無量の様子だった。

【動画】まさかの2000万円!千利休が作った本物の茶杓、鑑定人も「文化財級」

依頼品は、依頼人の夫の実家の蔵に長年眠っていたという「千利休の茶杓」。

「茶杓(ちゃしゃく)」とは、抹茶を容器からすくって茶わんに入れるための道具だ。

依頼人が若い頃、義父が「うちにはいいお宝があるんだぞ」と話してくれたそう。何度も聞かされていたため、依頼人は絶対に本物だと信じているが、夫はその話を全く聞いたことがなく、信じていないという。今回、鑑定を依頼して白黒つけることに。

千利休は、安土桃山時代に「佗茶」を大成した茶人。

少年時代から"茶の湯"をたしなみ、その名が広く知られるようになったのは50歳を過ぎてから。大名に仕え、茶会を取り仕切る「茶道」に、織田信長から抜擢されたことがきっかけだった。

当時、信長は町中の間で流行していた「茶の湯」を政治に利用。「御茶湯御政道」と称し、茶会を開くには信長の許可を必須とし、茶道を正式な武家儀礼とした。

1582年、「本能寺の変」で信長が横死すると、豊臣秀吉が天下を取る。

秀吉も利休を「茶道」に任命し、関白就任を祝うため京都御所で開かれた「禁裏茶会」では、正親町天皇に献茶した秀吉の後見役を務めた。

利休の「号」はこの茶会の直前に賜ったもので、64歳にして天下一の宗匠となった。

しかし、秀吉と利休の蜜月は長く続かなかった。

1591年、利休は突然秀吉から切腹を命じられ、享年70で自刃。その理由として、大徳寺山門に安置した利休の木造が雪駄を履き、その下を通る天皇や秀吉に対し不敬だとされたが、これは理不尽な罪状であり、真相は不明である。

利休が大成した「佗茶」とは、空間を極限までそぎ落とし、簡素・静寂を重んじ、もてなす客と無言の会話を交わすというもの。

そのため、利休が設えた茶室「待庵」はわずか2畳。出入り口は小さな躙口(にじりぐち)で、武士であっても頭を下げないと入れない。そこには、"茶室に入った者は誰もが平等、無我の境地で茶を味わってほしい"という思いが込められていた。

茶道具においても同様。「竹花入」を初めて用いたのは利休で、自ら竹を切り出して作った。上部に窓を設け、胴には二節を取り入れ、大きなひび割れさえ景色とした。

利休が自ら手掛けたもう一つの茶道具が「茶杓」だ。

もともと中国の薬匙を原型とし、象牙や金属で作られていたが、佗茶の世界では高価な名物をただ闇雲にありがたがる既成の価値観を否定した。

改めて依頼品を見てみよう。茶杓は長さ17.5cm。

樋は深く、櫂先は急カーブを描いている。

節裏を薄く削った「蟻腰」で、利休の茶杓の特徴を備えている。

また、茶杓の筒には「表仙家五代 随流斎」、箱のふた裏には「表千家八代 啐啄斎」の極めが書き添えられている。

ゲストの岡田結実は「厳重に保管されている感じが本物っぽい」とコメント。菅井も、箱に書かれた文字を指し「利休って書いてありますもんね」と目を輝かせる。

今田も「全くごちゃごちゃついてなくて、まさに千利休の世界観。質素」とコメントし、福澤は「わびさびの世界ですよね」と引き込まれていた。

依頼人の評価額は期待を込めて100万円。利休作の本物なら、とんでもない大発見となるが…

鑑定額は…なんと2,000万円!

まさかの超ド級鑑定額に、今田は「うわー! これはえらいのが出た…」と絶句する。

鑑定を担当した古美術鑑定家・中島誠之助氏は、「千利休が削った自作の茶杓で間違いありません」と太鼓判。「櫂先から中節まで樋という溝がスッと伸びて、これを"利休型"といいます。"蟻腰"という造形は、利休の考案によるもの」(中島氏)。

筒に記されている「表仙家五代 随流斎」の花押は、「未主不(いまだ主ならず)」という文字を丸で囲んだもので、「非常に特殊な花押」と中島氏。

また、箱のふた裏に記された「表千家八代 啐啄斎」は、利休二百回忌の茶会という、千家にとっての一大イベントを成し遂げた人物。

中島氏は「次第の整った名茶杓。貴重な文化財です」とコメントし、依頼人は「義父も天国で大騒ぎしていると思います」と感無量の様子だった。

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。