いとうせいこう×萩原健(「国境なき医師団」緊急対応コーディネーター)「人道主義はなめられがちだけど、倒れている人を何の迷いもなく助けられる人たちの存在が、どれだけ我々にとって希望か」(いとう)

(左)バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプを訪れたいとうせいこう氏。傾斜のきつい土地に、仮設のテントが密集する。©️Shumpei Tachi / MSF (右)2016年、ナイジェリア北東部で、政府軍と武装勢力「ボコ・ハラム」との紛争激化による国内避難民支援のため、MSFが開設した入院栄養治療センターでの萩原健氏 ©️Ken Hagiwaraイスラエルの攻撃が続くパレスチナ自治区ガザ。死者が5万5000人(「朝日新聞」2025年6月11日)を超えてなお、軍事行動と殺戮は続き、国際社会はそれを止めることができない。ガザで何が起きているのか。

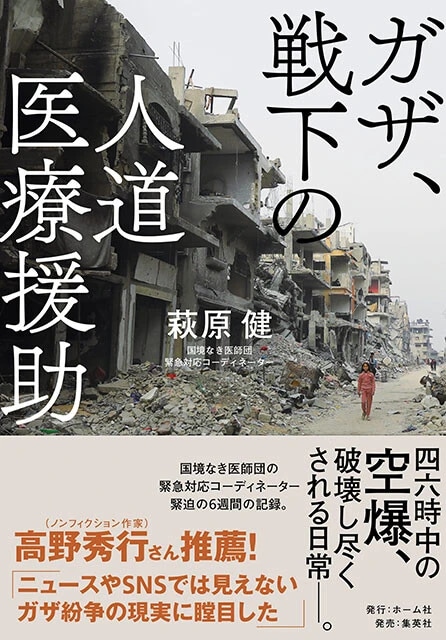

「国境なき医師団(MSF)」の緊急対応コーディネーターとして、2024年8月から6週間、人道医療援助に携わった萩原健さんが、ガザでの日々を初の著書『ガザ、戦下の人道医療援助』(ホーム社)につづった。至近距離での空爆が続く戦下での活動経験を通じて、「人道」とは何か、人間の「尊厳」とは何かを問いかける。

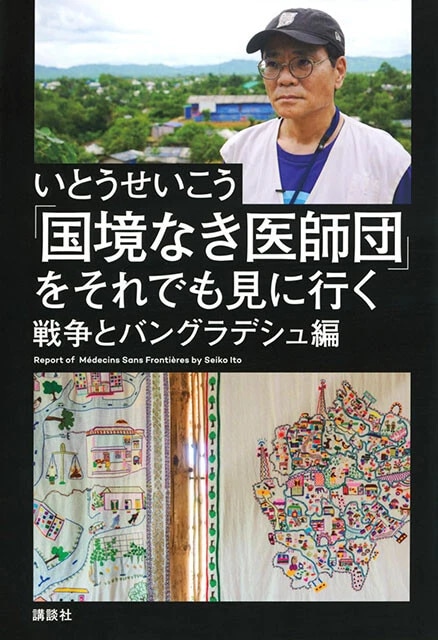

ガザから帰還後、レバノン、そしてミャンマーでの活動を終えて一時帰国中の萩原さんと、いとうせいこうさんの対談が実現した。いとうさんは長年、「国境なき医師団」を追いかけ、貴重なルポを発表してきた(最新刊は『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編』講談社)。

MSFが掲げる「人道」を、身近な言葉で表現するなら、「見過ごしにできない態度」だと、いとうさんは言う。イスラエルによるイランへの攻撃にアメリカが参戦、その後停戦に合意はしたものの、混沌としている世界で私たちができることとは。

●17年で経験したすべての紛争地に比べて、ガザは破壊度が違ったいとうせいこう(以下、いとう) 人間には、学んでわかることがあるわけです。本を読んだり新聞を読んだりニュースを見たりして、学ぶことはもちろんある。でも、そうじゃない「何か」、たとえば人や土地の肌合いとか、誰かに聞いた話の内容というよりは、その人の表情や身振り手振りから伝わるもの。

そういったものを伝えることが、ものを書く営みであり、その意味でもあると思うんですが、萩原さんはそうした「何か」に、今回のガザでも、これまで活動されてきたたくさんの場所でも触れられ、感じられてきたんですよね。

萩原健(以下、荻原) おっしゃるとおりです。気づいたら、国境なき医師団(MSF)の活動をはじめて、17年がたっていました。イラク、シリア、スーダン、イエメン、ウクライナ......どんな場所に行くにしても、ある程度勉強してから行きますが、現地に行くと全然違う。その繰り返しでやってきて、ガザでもまったくそうだったわけです。

さらに今回は「6週間」という限られた期間で集中的に人道支援を行いましたから、その間に、ガザで起きている様々な問題、医療から水や食料の問題、政治的背景までを理解するのはとても難しいことでした。

ですから、すべてを理解するなんてことは無理だったのですが、それでも言えるのは、ガザの状況は、私が17年で経験したすべての紛争地に比べて、破壊度の次元が違うということです。だからこそ、私が経験したこと、目撃したことを知ってもらいたいと思ったのです。

●問題を解決することはできない。使命は医療を届けること萩原さんの本には、イスラエルからの「退避要求」が繰り返し出され、ドローンの音でほとんど眠ることができない日々、戦闘員ではない多くの人々が命を落としていく実態が描かれる。

<狂気的な殺戮>を前に、<"どちらが悪い"とか"どちらが先に手を出した"という主張をする人がいたとしたら、そんな主張は停戦合意のための協議には何の役にも立たないし、無力だということを認識してもらいたい>

<パレスチナ問題の根本を解決するために停戦するわけではなく、停戦するために停戦するのだ>と萩原さんは書く。

いとう 世界を完全にわかりきることはないということを、世界を見ている人ほどよく知っているんですよね。なぜいまガザがこんなことになっているのか。パレスチナ問題は2000年前から続く問題だとか、イギリスが問題だったんだとか、様々な解説や意見があるし、あっていいわけなんだけれども、ではその上で、MSFの人々は何を信じて活動しているのか。

長年MSFを追ってきた僕が彼らから感じるのは、善意以上の何かなんです。ひどい状況に怒るとか、倒れている人を助けたいと思うのは確かに善意なんだけれども、もっと深いところにある人間的なものをすごく感じる。

それを伝えるのが自分の仕事だと思って報告しているんですが、報告しているだけの僕と違って、萩原さんは紛争が起きている現場で判断し、行動する立場にいらっしゃるわけだからこれはもう大変だと思うんです。

MSFが運営するゴヤルマラ病院のエントランス。MSFの名はフランス語、ベンガル語、ビルマ語で表示されている。 ©️Saikat Mojumder

萩原 まさにガザには、複雑な歴史的背景、政治的背景があります。それらの問題を解決することは、私たちにはできません。私たちMSFの使命は、いままさに苦境に立たされている人、生命の危機にさらされている人たちに医療を提供する、それに尽きるんですね。

もちろん、支援活動をするにあたっては、ガザに限らず、起きていることの背景や原因を踏まえる必要はあります。ですから調べたり考えたりはするんですが、我々の目標というのは、苦境にある人々にたどり着きたい、その一点に尽きるのです。

こうした我々の使命を、いとうさんが著書(『「国境なき医師団」をそれでも見に行く』)の中で的確に、すばらしく表現されていて、びっくりするとともに感動しました。

いとう うれしいです(笑)。

萩原 この部分です。

<彼ら(MSF)はこの希望なき世界で、信じることのできない希望のためになお"踏みとどまっている"、あるいは"退避してひたすら前方をにらんでいる"、または"一歩ずつ目的地へにじり寄っている">。

我々がやろうとしていことが書かれているわけですが、MSFが支援に行く紛争地などには、複雑な事情がからみあっています。そうした場所で苦境にある人々に辿りつくためには、意志と選択、それから情熱が必要になります。

●人道主義はなめられがちだけどいとう 単純な図式でいいますと、AとBが戦っているとする。そこで倒れている人がいたら、迷いなく、AとBどちらの人も助けるというのがMSFの態度だと思うんです。

萩原 そういうことです。

いとう そうですよね。これは僕らが意外と忘れているというか、失ってしまっている態度だと思うんです。たとえば報道では、どちらがより正しいかとか、原因は何かを議論した末に、難しい問題です、で終わりがちです。

でもいま一番目を向けるべきは、どちらに正義があるかよりも、目の前で死にそうになっている人ではないか。だからこそ、そこに目を向けているMSFに僕は心を打たれ、自分を反省させられるわけです。

人道支援や人道主義は、なめられるというか、甘く見られがちです。「いいことしたいんでしょ」って捉えられがちというか。でも、倒れている人を何の迷いもなく助けられる人たちの存在が、どれだけ我々にとって希望か、と僕は思うんですね。

萩原 困っている人がいたらAもBも助けたい。我々がやってることって単純なことだし、その動機も、やりたいからやっている、という単純なものなんです。こうした人道主義の根底には、医療すなわち生命には普遍的な価値がある、という考え方があります。

MSF憲章に書かれてもいるんですが、どんな時代であろうと、どんな環境であろうと、生命には普遍的価値がある。しかしながら現実には、そうなっていない場所や状況があるわけで、だから我々はそこに行って支援を行うんですね。

2024年1月、ガザ地区南部ラファで、MSFのタンクローリーからの給水を求めて集まった人々 ©️MSF

いとう 僕は最近、毎朝、いやな気持ちで目覚めるんですよ。この21世紀は日本も世界も混沌としちゃって、本当にどうするんだって、押しつぶされるような気持ちによくなるんだけど、そんな中で萩原さんのような人がいると知っていることが、僕にとってすごく大きい。だからMSFの活動を見に行っちゃうんですね。

●会社をやめて40歳手前で転身。何が「決め手」になったのかいとう 萩原さんはどういう経緯でMSFに関わるようになったんですか?

萩原 まず大学を卒業して、石油開発企業に入りました。技術的な専門家ではなく、いわゆる事務屋としてですが、国際色豊かで政治色の強い業種で10年以上働き、会社を辞めてMSFの活動を始めたのが2008年です。

人道支援活動に関心を持ったのは一日二日の話ではなく、子供の頃からの環境、出会った人や読んだ本やドラマなど、さまざまな影響があると思います。ただ、最終的に決断の決め手になったことはあって、自分は60歳、70歳まで、はたして情熱を持ち続けられるだろうか、と考えたのです。

いとう いくつのときに決断されたんですか?

萩原 40歳手前です。

いとう 今ならできると、会社を辞めてMSFへ。すごいですね。

萩原 勤め上げて、定年してからやればいいじゃないか、と言われたこともあります。実際に、退職されてからMSFの活動をされる人もいます。ですが私は、40歳手前で持っていた情熱を、20年、30年後まで持続させられる自信がなかった。それで決断しました。

いとう きっと萩原さんの中には、傷ついている人を見過ごしにできない気持ちがずーっとあったんだろうと思います。「人道主義」って、言葉の意味を過不足なく説明しようとすると難しいところがあるんだけど、ひとつには、これ以上、「見過ごしにしたくない」気持ちだと思います。

萩原さんの場合、その思いが、40歳手前でいっぱいになってあふれ出した......そんな印象を、お話ししていて受けました。

傷ついている側の人も尊厳を脅かされているんだけれど、傷ついている人を見ている側も、同じように尊厳が揺さぶられるものだと僕は思うんですね。だから人間は「尊厳」を大切にしなければならないんだけど、最近はアメリカの排外主義でも、日本の難民差別の問題でも、見過ごしにしていいという態度が強くなっていることに恐ろしさを感じます。

萩原 国境なき医師団には、医療従事者から私のようなコーディネーターまで、様々な専門家が集まっているのですが、一つ言えるのは、私たちは権威ではありません。何の権威もない集団を結び付けているのはただひとつ、いとうさんがおっしゃられた、人道主義なんですね。

●ちゃんと休むから、人間的になれるいとう たとえば電車で人が倒れたときに自分は何ができるだろうか。日常生活の中でも、この人道主義、すなわち見過ごしにできない主義って、問われますよね。

事情によってできることは限られるだろうし、必ずしも助ければいいというものでもないかもしれないけど、何か気にかかるとか、後になって、やっぱりああすればよかったと思い悩む......。そういった気持ちが民度とか、人間度というものを上げていくんじゃないかと。

萩原 おっしゃるとおり、行動に出せなくても、感情が揺れ動くだけでも非常に大事で、そこに人道の本質があると思います。

私たちの活動は基本的に海外ですけど、日本にも尊厳を脅かされている方たちがいらっしゃいます。そうした人たちに対して、無関心に生きていくのか。それとも何らかの感情を持ち、時に行動を起こして生きていくのか。そういうことを考えていただけたらと願います。

いとう 萩原さんは40歳手前からMSFで活動を始められて、今は日本人で唯一の緊急対応コーディネーターとして活動されている。まだまだ現場に行かれますか? MSFには現場ではない仕事もたくさんありますが。

萩原 そろそろ疲れてきました(笑)。MSFの活動にはレギュラーのプロジェクトと、緊急時にチームを組んで対応に当たる緊急対応の2つがあって、私は今、後者の現場責任者をしています。

緊急対応は気力も体力も必要で、正直、疲れはしますが、この活動をしようと決めたときに、「現場のリアリティの中で活動したい」というのが自分の目標でもあったので、まだ頑張りたいですね。

いとう またいつ呼ばれるかな? と、仕事のことが常に頭のどこかにありますか?

萩原 休暇のときはできるだけ離れるようにしています。リフレッシュしようと。

いとう そこもMSFの素晴らしいところですね。みんなちゃんと休むんですよね。むしろ休まないと怒られる。ちゃんと休むから、緊急的なときに一生懸命になれるし人間的になれるんだということを、MSFの人は教えてくれています。つまりそのぐらい普段がハードだということです。

ことに今の世界の倫理の低さは、人間のあり方を傷つけてやまないと思います。けれど、だからこそMSFがそこに存在していることに、あとに続くべき勇気をもらえるように思っています。ありがとうございます。

萩原 こちらこそ、今日はありがとうございました。ガザは、イスラエルとイランの緊張と停戦合意の影に隠れつつあるような気配がありますが、ガザにかぎらず、地球上のどこかに、人間としての尊厳を脅かされながらも生き抜こうと闘っている人びとがいます。そうした人たちを忘れてはならないと思っています。

●いとうせいこう

1961年生まれ、東京都出身。編集者を経て、作家、クリエイターとして活字・映像・音楽・舞台など多方面で活躍。『ボタニカル・ライフ』で第15回講談社エッセイ賞を受賞。『想像ラジオ』が三島賞、芥川賞候補となり、第35回野間文芸新人賞を受賞。ほかの著書に『ノーライフキング』『存在しない小説』『我々の恋愛』『どんぶらこ』『福島モノローグ』『東北モノローグ』『能十番―新しい能の読み方―』、『見仏記』(みうらじゅんとの共著)、『「国境なき医師団」を見に行く』『「国境なき医師団」をもっと見にいく ガザ、西岸地区、アンマン、南スーダン、日本』など多数。

最新刊は『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編』。

●萩原健(はぎわら・けん)

1967年生まれ、神奈川県出身。国境なき医師団緊急対応コーディネーター。活動責任者。慶應義塾大学卒業。石油開発企業勤務を経て2008年に国境なき医師団に参加。2017年からは緊急対応コーディネーター兼活動責任者に。紛争、難民・国内避難民、災害、感染症流行対応など、数々の現場を経験し現在に至る。

『ガザ、戦下の人道医療援助』が初の著書。

『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編』いとうせいこう・著 講談社 1980円(税込)

『ガザ、戦下の人道医療援助』萩原健・著 ホーム社 2200円(税込)

取材・文/砂田明子

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。